art.wikisort.org - Künstler

Oskar Walter Pastior (* 20. Oktober 1927 in Hermannstadt, Königreich Rumänien; † 4. Oktober 2006 in Frankfurt am Main) war ein rumäniendeutscher Lyriker und Übersetzer. Er war beeinflusst von der Lautpoesie des Dadaismus und von den Autoren der Gruppe OULIPO. Seine deutschsprachige Dichtung ist von Sprachspiel und Wortartistik geprägt und steht in der Nähe der Nonsense-Dichtung. Nach seinem Tod geriet Pastior in die Kritik, als bekannt wurde, dass er in den 1960er Jahren inoffizieller Mitarbeiter des rumänischen Geheimdienstes Securitate gewesen war.

Leben

Oskar Pastior wurde in Hermannstadt als Angehöriger der deutschen Minderheit der Siebenbürger Sachsen geboren. Sein Vater war Zeichenlehrer. Von 1938 bis 1944 besuchte er in seiner Geburtsstadt das Gymnasium. Im Januar 1945 wurde der 17-jährige Pastior im Zuge der Verschleppung von Rumäniendeutschen in die Sowjetunion in Arbeitslagern als Zwangsarbeiter eingesetzt. Erst 1949 konnte er nach Rumänien zurückkehren, wo er in den folgenden Jahren von Hilfs- und Gelegenheitsarbeiten lebte. Während des anschließenden dreijährigen Wehrdienstes in der rumänischen Armee holte er in Fernkursen sein Abitur nach. Danach arbeitete er als Betontechniker in einer Baufirma. Von 1955 bis 1960 studierte er Germanistik an der Universität Bukarest und legte dort sein Staatsexamen ab.

Ab 1960 war Pastior Redakteur bei der deutschsprachigen Inlandsabteilung des Rumänischen Staatsrundfunks. Seine ersten Lyrikveröffentlichungen im Rumänien der 1960er Jahre (erster Lyrikband Offne Worte, 1964) erregten Aufsehen und brachten ihm zwei bedeutende rumänische Literaturpreise ein.

1968 nutzte Pastior einen Studienaufenthalt in Wien zur Flucht in den Westen. Er ging weiter nach München und anschließend nach West-Berlin, wo er seit 1969 als freier Schriftsteller und Übersetzer lebte.[1] Er übersetzte unter anderem Werke von Welimir Chlebnikow und Tristan Tzara.

Pastior war seit 1977 Mitglied des Bielefelder Colloquiums Neue Poesie, seit 1984 der Akademie der Künste (Berlin), seit 1989 der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt und seit 1993 der Vereinigung OULIPO. Außerdem gehörte er der Künstlergilde Esslingen und der Europäischen Autorenvereinigung „Die Kogge“ an.

1993/94 hielt er Vorlesungen im Rahmen der Stiftungsgastdozentur zur Poetik an der J.-W.-Goethe-Universität Frankfurt („Das Unding an sich“).

Oskar Pastior starb am 4. Oktober 2006 während der Buchmesse in Frankfurt am Main. Er wurde auf dem Friedhof Schöneberg III in Berlin-Friedenau beigesetzt. Im Jahr 2016 wurde das Grab als Ehrengrab des Landes Berlin anerkannt.[2]

Pastiors Nachlass liegt seit 2007 im Deutschen Literaturarchiv Marbach.[3] Teile davon sind im Literaturmuseum der Moderne in Marbach in der Dauerausstellung zu sehen.

IM-Affäre

Tätigkeit für den rumänischen Geheimdienst

Oskar Pastior wurde postum vorgeworfen, von 1961 bis 1968 unter dem Decknamen „Otto Stein“ inoffizieller Mitarbeiter (IM) für den ehemaligen rumänischen Geheimdienst Securitate gewesen zu sein, nachdem er zuvor selbst vier Jahre unter dessen Überwachung stand. Der Schriftsteller und Journalist Hans Bergel hatte bereits 1990 auf eine mögliche Verstrickung des Dichters hingewiesen.[4]

Der Schriftsteller Dieter Schlesak entdeckte im Jahr 2010 beim Studium seiner Securitate-Akte, dass ihn Oskar Pastior als inoffizieller Mitarbeiter bespitzelt hatte.[5] Der Historiker Stefan Sienerth, damals Direktor des Instituts für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der LMU München, veröffentlichte im selben Jahr eine Studie zu der Frage, ob Pastior dem rumänischen Geheimdienst inkriminierende Informationen über rumäniendeutsche Schriftstellerkollegen geliefert hatte.[6] Sienerth wertete Pastiors Securitate-Akte aus und zitierte daraus. Pastior habe sich in der Zusammenarbeit mit der Securitate als korrekt erwiesen und die ihm auferlegten Aufgaben erfüllt. Er habe nützliche Materialien über verschiedene „suspekte Personen“ geliefert, auf die er angesetzt wurde. Dies waren vor allem westdeutsche Staatsbürger, die er teilweise offiziell über seine Dienststelle kontaktierte.[6]

Reaktionen

Nobelpreisträgerin Herta Müller zeigte sich nach den Enthüllungen über ihren Kollegen und Freund Pastior „entsetzt“ und „verbittert“.[7] Sie habe zuerst Erschrecken, auch Wut, dann Anteilnahme und Trauer verspürt.[8] Sie sagte in einem Interview, es sei schrecklich, wenn man von jemandem, den man zu kennen glaubte, etwas Dunkles, kaum Fassbares erfahre, das einem verheimlicht wurde. Sie habe aber auch gedacht, dass Pastior als Homosexueller verletzbar und erpressbar gewesen sei. Homosexualität wurde in Rumänien mit mehreren Jahren Haft geahndet.[9]

Grete Loew, eine ehemalige Bürokollegin Pastiors in Hermannstadt, erhob Vorwürfe gegen ihn. Sie habe 27 Monate in politischer Haft gesessen, weil sie angeblich regimefeindliche Gedichte von Pastior aufbewahrt hatte. Pastior habe sich nie bei ihr entschuldigt.[10]

Dieter Schlesak, der seinen ehemaligen Freund Pastior in der IM-Affäre zunächst in Schutz genommen hatte, bezeichnet diesen nach Einsicht seiner eigenen Akte als den „Hauptspitzel“, der von der Securitate auf ihn angesetzt war.[11][12] Schlesak warf Pastior ferner vor, er habe den Selbstmord des jungen siebenbürgischen Dichters Georg Hoprich mitverschuldet. Der Literaturkritiker Ernest Wichner wies diesen Vorwurf zurück mit der Begründung, Pastior sei erst nach der Verhaftung und Verurteilung Hoprichs Mitarbeiter der Securitate geworden; es sei außerdem unklar, ob Pastior Hoprich nach dessen Entlassung bespitzelt habe.[13]

Der Schriftsteller Richard Wagner verlangte die schonungslose Aufklärung der Securitate-Verstrickung Pastiors.[14] Für Wagner war Pastior ein „Meister der Duplizität“.[15] Sein Werk sei zwar „ein Feuerwerk an Sprachartistik“, dem aber „jede moralische Begründung“ fehle. Wagner stellte auch die Zukunft der Oskar-Pastior-Stiftung in Frage: „Ich glaube nicht, dass man die Stiftung und den Preis weiter betreiben und führen kann.“[16]

Stefan Sienerth meinte: „Der Mensch Pastior muss neu bewertet werden“, riet dann jedoch mit Bezug auf die Securitate-Akten „zu Besonnenheit und zu Behutsamkeit im Umgang mit dieser seltsamen Überlieferung“.[5]

Für den Schriftsteller Claus Stephani, selbst Ziel von Berichterstattungen über Verstrickungen mit der Securitate seit 1961, war Pastior „ein Gefangener“ geblieben: „Man sollte auch nicht vergessen, dass Pastior immer wieder vom Schicksal bestohlen wurde – um seine Jugendjahre, die er in einem sowjetischen Arbeitslager verbringen musste, um die Freiheit, danach, selbst entscheiden zu dürfen über sein weiteres Leben.“[17]

Die Oskar-Pastior-Stiftung plante, eine Forschungsgruppe einzusetzen, um an Pastiors Beispiel die Verstrickung von Schriftstellern und Geheimdienst in der Diktatur zu untersuchen.[18] Ergebnis der Recherchen war der 2013 veröffentlichte Sonderband Versuchte Rekonstruktion – Oskar Pastior und die Securitate der Zeitschrift Text + Kritik.

Ernest Wichner und Corina Bernic sahen Dossiers zu Pastior im Archiv des Nationalrates für die Aufarbeitung der Securitate-Akten ein und stellten 2011 fest, dass Pastior niemandem geschadet habe.[19] Wichner sagte 2012 in einem Interview, Pastior habe sich dem Druck der Securitate nicht entziehen können, er habe aber als Informant nur Belanglosigkeiten geliefert.[20]

Der Schriftsteller und Bürgerrechtler Lutz Rathenow sah in der rumäniendeutschen Debatte über die Securitate-Vergangenheit eine „Mischung aus Aufklärungsversuch und Desinformationseifer. [...] Da wünschte man sich schon deutsche Verhältnisse und Sachgutachten einer halbwegs verlässlich arbeitenden Behörde. Und wir ahnen erst einmal, wie richtig der deutsche Weg war, die Akteneinsicht nicht in dieser Art der Privatisierung versacken zu lassen.“[21]

Rezeption

Auszeichnungen und Ehrungen

- 1965: Literaturpreis der Zeitschrift Neue Literatur in Bukarest

- 1967: Lyrikpreis des Rumänischen Schriftstellerverbandes

- 1969: Förderpreis zum Andreas-Gryphius-Preis

- 1978: Förderpreis des Kulturkreises im Bundesverband der Deutschen Industrie

- 1980: Literaturpreis der Universitätsstadt Marburg und des Landkreises Marburg-Biedenkopf

- 1981: Villa-Massimo-Stipendium

- 1983: Preis des SWF-Literaturmagazins

- 1988: Ehrengabe des Kulturkreises der Deutschen Wirtschaft im BDI

- 1988: Hörspiel des Monats (März: Mordnilapsuspalindrom)

- 1990: Hugo-Ball-Preis

- 1992: Brüder-Grimm-Professur

- 1993: Ernst-Meister-Preis für Lyrik

- 1997: Horst-Bienek-Preis für Lyrik

- 1998: Siebenbürgisch-Sächsischer Kulturpreis

- 1999: Preis der Stadt Münster für Europäische Poesie zusammen mit Gellu Naum[22]

- 2000: Walter-Hasenclever-Literaturpreis

- 2001: Peter-Huchel-Preis für deutschsprachige Lyrik

- 2001: Ehrendoktorwürde der Universität Lucian Blaga Sibiu

- 2002: Erich-Fried-Preis

- 2006: Georg-Büchner-Preis, postume Vergabe. Die von Pastior noch selbst verfasste Dankesrede wurde vom Verleger Michael Krüger verlesen.

Poesiefestival „Oskar Pastior“

Erstmals im Oktober 2007 fand in Hermannstadt das Internationale Poesiefestival „Oskar Pastior“ statt, veranstaltet von Ernest Wichner vom Literaturhaus Berlin und Corina Bernic vom Kulturinstitut Bukarest.[23] Es erlebte noch zwei Wiederholungen in den Jahren 2008 und 2009. Teilgenommen haben unter anderen Inger Christensen, Urs Allemann, Herta Müller, Oswald Egger und Jean Daive. Angeblich wegen mangelnder Bereitschaft in Hermannstadt, das Festival zu unterstützen,[24] wurde es danach eingestellt.

Herta Müllers Roman Atemschaukel

Das Deportationsschicksal des Protagonisten in Herta Müllers Roman Atemschaukel (2009) ist angelehnt an Oskar Pastiors Erfahrungen im sowjetischen Gefangenenlager. Müller hatte gemeinsam mit Pastior diese Erinnerungsarbeit geleistet, als sie wöchentlich zu einem Schreibtermin zusammenkamen. 2004 hatten sie eine gemeinsame Reise nach Kriwoj Rog und Gorlowka unternommen, um die Lagerorte in der Ukraine aufzusuchen.[25]

Oskar-Pastior-Stiftung und Oskar-Pastior-Preis

In seinem Testament verfügte Pastior die Einrichtung einer Oskar-Pastior-Stiftung (Eigenschreibweise: Oskar Pastior Stiftung) und bestimmte sieben Personen, die Mitglieder des Stiftungsrates sein sollten. Die Stiftung wurde im April 2008 im Literaturhaus Berlin gegründet. Sie sollte gemäß Pastiors Testament alle zwei Jahre den mit 40.000 Euro dotierten Oskar-Pastior-Preis vergeben, um experimentelle Literatur zu fördern, die in der Tradition der Wiener Gruppe, des Colloquiums Neue Poesie und der Gruppe OULIPO steht.[26][27]

Der Oskar-Pastior-Preis ging erstmals am 28. Mai 2010 im Berliner Rathaus an Oswald Egger.[28] Im Jahr 2012 verzichtete die Stiftung auf eine Preisvergabe, stattdessen bemühte sie sich um die Aufklärung der Securitate-Mitarbeit von Pastior. Die Ergebnisse dieser Recherche wurden 2013 in dem Band Versuchte Rekonstruktion – Oskar Pastior und die Securitate (edition text + kritik) veröffentlicht.[26] 2014 erhielt Marcel Beyer die Auszeichnung.[29] Der letzte Preisträger war 2016 Anselm Glück.[27]

Werke

Eigene Texte

- Fludribusch im Pflanzenheim, Bukarest 1960.

- Offne Worte, Literaturverlag, Bukarest 1964.

- Ralph in Bukarest, Bukarest 1964.

- Gedichte, Jugendverlag, Bukarest 1965.

- Vom Sichersten ins Tausendste, Frankfurt am Main 1969.

- Gedichtgedichte, Luchterhand, Darmstadt 1973.

- Höricht, Verlag Klaus Ramm, Lichtenberg 1975.

- An die neue Aubergine, Rainer Verlag, Berlin 1976.

- Fleischeslust, Verlag Klaus Ramm, Lichtenberg 1976.

- Der krimgotische Fächer, Renner Verlag, Erlangen 1978.

- Ein Tangopoem und andere Texte, lcb-Editionen, Berlin 1978.

- Wechselbalg, Gedichte 1977–1980, Verlag Klaus Ramm, Spenge 1980.

- 33 Gedichte, Hanser, München 1983 (Bearbeitungen von Gedichten von Francesco Petrarca)

- Sonetburger, Rainer Verlag, Berlin 1983.

- Anagrammgedichte, Renner Verlag, München 1985.

- Ingwer und Jedoch, Göttingen 1985.

- Lesungen mit Tinnitus, Hanser, München 1986.

- Römischer Zeichenblock, Berlin 1986.

- Teure Eier, Paris 1986.

- Jalousien aufgemacht. Ein Lesebuch. Hrsg. von Klaus Ramm, München u. a. 1987.

- Modeheft des Oskar Pastior, München 1987.

- Anagramme, Berlin 1988 (zusammen mit Galli)

- Kopfnuß Januskopf, Hanser, München 1990.

- Neununddreißig Gimpelstifte, Rainer Verlag, Berlin 1990.

- Eine Scheibe Dingsbums, Ravensburg 1990.

- Feiggehege, Berlin 1991.

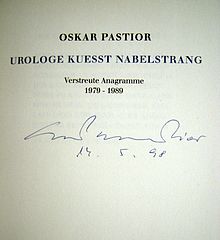

- Urologe küßt Nabelstrang, Augsburg 1991.

- Vokalisen & Gimpelstifte, Hanser, München 1992.

- Eine kleine Kunstmaschine, München u. a. 1994.

- Das Unding an sich, Frankfurt am Main 1994.

- Gimpelschneise in die Winterreise-Texte von Wilhelm Müller, Weil am Rhein u. a. 1997.

- Das Hören des Genitivs, München 1997.

- Come in to frower, Tokyo u. a. 1998 (zusammen mit Veronika Schäpers und Silke Schimpf)

- Der Janitscharen zehn, Berlin 1998.

- Standort mit Lambda, Berlin 1998.

- Pan-tum tam-bur, Frankfurt am Main 1999 (zusammen mit Uta Schneider)

- Saa uum, Frankfurt am Main 1999.

- O du roher Iasmin, Weil am Rhein u. a. 2000.

- Villanella & Pantum, Hanser, München 2000.

- Ein Molekül Tinnitus, Berlin 2002 (zusammen mit Gerhild Ebel)

- Gewichtete Gedichte. Chronologie der Materialien, Hombroich 2006.

- Speckturm. 12 × 5 Intonationen zu Gedichten von Charles Baudelaire, Urs Engeler Editor, Basel 2007

Werkausgabe

Herausgegeben von Ernest Wichner, Hanser, München.

- Band 1: „… sage, du habest es rauschen gehört“, 2006.

- Band 2: „Jetzt kann man schreiben was man will!“, 2003.

- Band 3: „Minze Minze flaumiran Schpektrum“, 2004.

- Band 4: „… was in der Mitte zu wachsen anfängt“, 2008.

- Band 5: „die schulden und die Wonnen“, 2018.

- Band 6: „sünden waffen sorgenfeig“, 2018.

- Band 7: „eine sanduhr für metaphern“, 2020.

Übersetzungen

- Tudor Arghezi: Im Bienengrund, Bukarest 1963

- Tudor Arghezi: Schreibe, Feder …, Bukarest 1964.

- Tudor Arghezi: Von großen und kleinen Tieren, Bukarest 1966.

- Ștefan Bånulescu: Verspätetes Echo, Berlin 1984 (übersetzt zusammen mit Ernest Wichner)

- Lucian Blaga: Ausgewählte Gedichte, Bukarest 1967

- Lucian Blaga: Chronik und Lied der Lebenszeiten, Bukarest 1968.

- George Coșbuc: Die Geschichte von den Gänsen, Bukarest 1958

- Welimir Chlebnikow, Mein Chlebnikov. Russisch/Deutsch. Mit Audio-CD. Urs Engeler Editor, Weil am Rhein 2003, ISBN 3-905591-70-7.

- Radu Dumitru: Das letzte Lächeln, Frankfurt am Main 1991

- Mihai Eminescu: Der Prinz aus der Träne, Bukarest 1963

- Panaït Istrati: Kyra Kyralina. Die Disteln des Bărăgan, Bukarest 1963

- Wiel Kusters: Ein berühmter Trommler, München u. a. 1998 (verfasst zusammen mit Joep Bertrams)

- Wiel Kusters: Carbone notata, Berlin 1988.

- Gellu Naum: Oskar Pastior entdeckt Gellu Naum, Hamburg u. a. 2001

- Gellu Naum: Rede auf dem Bahndamm an die Steine, Zürich 1998.

- Tudor Opriș: Wunderwelt, Bukarest 1963

- Marin Sorescu: Abendrot Nr. 15, München u. a. 1985

- Marin Sorescu: Aberglaube, Berlin 1974.

- Marin Sorescu: Der Fakir als Anfänger, München u. a. 1992.

- Marin Sorescu: Noah, ich will dir was sagen, Frankfurt am Main 1975.

- Gertrude Stein: Ein Buch mit Da hat der Topf ein Loch am Ende, Berlin 1987

- Gertrude Stein: Reread another, Basel u. a. 2004.

- Petre Stoica: Und nirgends ein Schiff aus Attika, Berlin 1977

- Tristan Tzara: Die frühen Gedichte, München 1984

- Urmuz: Das gesamte Werk, München 1976

Übersetzungen der Werke Oskar Pastiors

Niederländisch

- Een Nederlandse titel, Amsterdam 1985, ISBN 90-214-7200-7.

Englisch

- Poempoems, London 1998, ISBN 0-947757-37-6.

- Many glove compartments: selected poems, 2001, ISBN 1-886224-44-7.

Französisch

- Pétrarque, 33 poèmes, 1990, ISBN 2-905271-37-X.

Rumänisch

- Versuri, 1968.

- Jaluzele deschise, jaluzele închise, 2010, ISBN 978-973-124-294-1.

Literatur

(Chronologisch)

- Auskünfte von und über Oskar Pastior. Arbeitsbereich d. Neueren deutschen Literaturwissenschaft an d. Univ. Bamberg, Bamberg 1985.

- Anselm Glück: Oskar Pastior. Katalog zur Ausstellung in der Städtischen Galerie im Museum Folkwang, Essen 1986.

- Festschrift für Oskar Pastior. Rohr, München 1987, ISBN 3-926602-02-3.

- Jürgen H. Koepp: Die Wörter und das Lesen – zur Hermeneutik Oskar Pastiors. Über die Konstruktion von Sinn und Bedeutung in Poetik und Hermeneutik. Aisthesis-Verlag, Bielefeld 1990, ISBN 3-925670-27-0.

- Burkhard Tewes: Namenaufgeben. Das Wort in zeitgenössischer Lyrik am Beispiel von Texten Oskar Pastiors. (= Literaturwissenschaft in der Blauen Eule; 12). Verlag Die Blaue Eule, Essen 1994, ISBN 3-89206-595-0.

- Grazziella Predoiu: Sinn-Freiheit und Sinn-Anarchie. Zum Werk Oskar Pastiors. Lang, Frankfurt am Main u. a. 2004, ISBN 3-631-51864-1. (Kritische Auseinandersetzung mit dieser Veröffentlichung im Periodikum Spiegelungen)

- Theo Breuer: Die Nacht als Oskar Pastior starb. In: Kiesel & Kastanie. Von neuen Gedichten und Geschichten. Monographie zur zeitgenössischen Lyrik und Prosa nach 2000. Edition YE, Sistig/Eifel 2008, ISBN 978-3-87512-347-0.

- Ernest Wichner: Versuchte Rekonstruktion – Die Securitate und Oskar Pastior (= Text + Kritik Sonderband XII/12). edition text + kritik, München 2013.

- William Totok, „Mit tückischer Durchtriebenheit. Durchsetzung der offiziellen Geschichts- und Kulturpolitik im national-kommunistischen Rumänien mit nachrichtendienstlicher Unterstützung“ (II), in: Halbjahresschrift für südosteuropäische Geschichte, Literatur und Politik, 26. Jg., Heft 1–2, 2014, S. 147–167.

- Thomas Kling/Oskar Pastior: "Grüß mir die Entrüttung!" Aus dem Briefwechsel. Hrsg. von Diego León-Villagrá. Schreibheft. Zeitschrift für Literatur, Nr. 94, Essen 2020, S. 151–164.

Weblinks

- Literatur von und über Oskar Pastior im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Christian Schoger: Schlesaks Enthüllungen über Oskar Pastior lösen Kontroverse aus Siebenbürger Zeitung, 22. November 2010

- Biografische Angaben Verlag Urs Engeler

- Oskar Pastior bei lyrikline.org

- Franz Josef Czernin: Die Regel, das Spiel und das Andere. Zum Werk Oskar Pastiors ejournal.at

Einzelnachweise

- Oskar Pastior gestorben spiegel.de, 5. Oktober 2006.

- Peter Hahn: 34-2 ist reserviert friedenau-aktuell.de, 26. April 2018.

- Pressemitteilungen des DLA aus dem Jahr 2007. (Memento vom 15. März 2015 im Internet Archive) PM 035 betrifft den Nachlass von Oskar Pastior.

- Hans Bergel: Existenzgeißel Securitate, „Thilo“ Hoprich und Oskar Pastior. In: Südostdeutsche Vierteljahresblätter, München, 39. Jg./1990,1, S. 13–14 (online).

- Felicitas von Lovenberg: Interview mit dem Historiker Stefan Sienerth: Der Mensch Pastior muss neu bewertet werden faz.net, 17. November 2010.

- Stefan Sienerth: „Ich habe Angst vor unerfundenen Geschichten“. Zur „Securitate“-Akte Oskar Pastiors. In: Spiegelungen, 5. [59.] Jg. 2010, Heft 3, S. 236–271.

- Herta Müller bestürzt über Spitzelei Pastiors zeit.de, 17. November 2010.

- Lyriker als IM: Herta Müller erschrocken über Pastiors Securitate-Tätigkeit spiegel.de 17. September 2010.

- Susanne Beyer, Nikolaus von Festenberg, Elke Schmitter: Auch du, mein Freund spiegel.de, 20. September 2010.

- Konrad Klein: Eine Frau, die sich nicht brechen ließ: Grete Loew Siebenbürger Zeitung, 11. Oktober 2010.

- Dieter Schlesak: Oskar Pastiors Spitzelberichte: Die Schule der Schizophrenie faz.net, 16. November 2010.

- Iris Radisch: In der Beziehungshölle zeit.de, 25. November 2010.

- Ernest Wichner: IM-Affäre Oskar Pastior: Spitzel und Bespitzelter faz.net, 18. November 2010.

- Richard Wagner: Securitate-IM Pastior wird wie ein Opfer behandelt welt.de, 17. Oktober 2010.

- Richard Wagner: Vom Nachlass zur Hinterlassenschaft nzz.ch, 18. November 2010.

- „Ich sehe nicht, wie man das weiter halten könnte“ deutschlandfunkkultur.de, 17. November 2010.

- Claus Stephani: Bericht eines Securitate-Mitarbeiters: Schwester Lüge, Bruder Schmerz faz.net, 20. November 2010.

- Der doppelte Pastior. Reaktion von Herta Müller. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19. November 2010, Nr. 270, S. 34.

- Hannelore Baier: Oskar Pastior und Ernst Jandl. In: Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien vom 8. Oktober 2011

- "Oskar Pastior – ein harmloser Verräter" Interview mit Ernest Wichner, dw.com, 9. Juli 2012.

- Lutz Rathenow: Der deutsche Weg der Akten-Aufklärung war richtig! tabularasamagazin.de, 29. November 2010.

- Preisträger 1999 lyrikertreffen.muenster.de

- Mircea Cartarescu u. a.: Internationales Poesiefestival "Oskar Pastior". Hermannstadt 2007. Festivalul international "Oskar Pastior" 2007. Sibiu. Editura-Art, ISBN 9-789-73124-322-1.

- Laut Auskunft vom Literaturhaus Berlin.

- Schüler-Fragen an Ernest Wichner über die Reise in die Ukraine im Jahr 2004 kuenste-im-exil.de, 10. Juni 2013.

- Oskar Pastior Stiftung literaturhaus-berlin.de

- Peter Hahn: 34-2 ist reserviert friedenau-aktuell.de, 26. April 2018, siehe Abschnitt Oskar-Pastior-Stiftung und Oskar-Pastior-Preis.

- Oswald Egger wird mit Pastior-Preis geehrt augsburger-allgemeine.de, 26. Februar 2010.

- Oskar Pastior Preis für Marcel Beyer dw.com, 14. September 2014.

| Personendaten | |

|---|---|

| NAME | Pastior, Oskar |

| ALTERNATIVNAMEN | Pastior, Oskar Walter (vollständiger Name) |

| KURZBESCHREIBUNG | deutscher Schriftsteller |

| GEBURTSDATUM | 20. Oktober 1927 |

| GEBURTSORT | Hermannstadt, Königreich Rumänien |

| STERBEDATUM | 4. Oktober 2006 |

| STERBEORT | Frankfurt am Main |

На других языках

- [de] Oskar Pastior

[en] Oskar Pastior

Oskar Pastior (Romanian pronunciation: [ˈoskar pasˈtjor]; 20 October 1927 – 4 October 2006) was a Romanian-born German poet and translator. He was the only German member of Oulipo.[fr] Oskar Pastior

Oskar Pastior (né le 20 octobre 1927 à Sibiu en Roumanie et mort le 4 octobre 2006 à Francfort-sur-le-Main) est un poète germano-roumain. Il a été couronné en 2006 du très prestigieux prix Georg-Büchner. En France, il est surtout connu comme représentant allemand de l'Oulipo.[ru] Пастиор, Оскар

Оскар Пастиор (нем. Oskar Pastior; 20 октября 1927 (1927-10-20), Германштадт, Румыния, — 4 октября 2006, Франкфурт-на-Майне, Германия) — немецкий поэт.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии