art.wikisort.org - Künstler

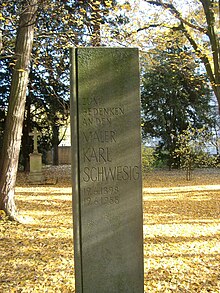

Karl Schwesig (* 19. Juni 1898 in Braubauerschaft, heute Gelsenkirchen-Bismarck[1]; † 19. Juni 1955 in Düsseldorf, eigentlich Karl Friedrich Wilhelm Schwesig) war ein deutscher Maler, Mitglied der Künstlervereinigung Das Junge Rheinland und Verfolgter in der Zeit des Nationalsozialismus.

Leben

Karl Schwesig war der Sohn eines ins Ruhrgebiet eingewanderten ostpreußischen Bergmanns und späteren Fabrikanten von Grubenlampen. Durch Mangelkrankheiten in der Kindheit erlitt er eine Rückgratverkrümmung und erreichte nur eine Körpergröße von 1 Meter 39. Während des Ersten Weltkrieges wurde er beim Militär als Schreiber eingesetzt. 1918 ging er nach Düsseldorf. Während des Nationalsozialismus wurde er verfolgt und mehrfach inhaftiert. 1946 heiratete er die Schauspielerin Hannelore Müller, mit der er drei Kinder hatte.

Künstlerischer Werdegang

1918 bis 1920 besuchte Schwesig die Kunstakademie Düsseldorf. Er schloss sich dem Kreis um Johanna Ey an und war besonders mit Gert Wollheim befreundet. Mit der Künstlergemeinschaft Junges Rheinland stellte er erstmals 1921 in der Düsseldorfer Kunsthalle aus. Die seinerzeitige Düsseldorfer Nachrichten kommentierte:

„In dem Hause Ey, in dem sie bisher ihre Werke zur Schau stellten, hätten die Wollheim, Schwesig und Pankok, um einige der peinlichsten Vertreter dieser jüngsten Manier zu nennen, bleiben sollen. Sie gehören nicht in die Gemeinschaft von Künstlern, die Verantwortungsgefühl haben.“

Zusammen mit Wollheim und Peter Ludwigs gab Schwesig die politisch-satirische Zeitschrift Die Peitsche heraus, die sich mit satirischen Zeichnungen gegen Klassenjustiz und Militarismus wandte. 1924 nahm er an der von Wollheim in der Kunsthalle veranstalteten „proletarischen“ Ausstellung Der Kampf teil. 1928 gehörte Schwesig zu den Gründern der Rheinischen Sezession. 1930 gründete Karl Schwesig gemeinsam mit den Malerkollegen Ludwigs, Hanns Kralik, Julo Levin, Carl Lauterbach und dem Regisseur und Schauspieler Wolfgang Langhoff die Düsseldorfer Ortsgruppe der Asso. Zur selben Zeit hatte Langhoff die Leitung der jüngst gegründeten Agitprop-Theatergruppe „Nordwest ran!“ übernommen, jener kommunistischen Laientheatergruppe, zu der auch Hilarius Gilges gehörte. Karl Schwesig wiederum war mittlerweile, wie Gilges, Mitglied der Düsseldorfer KPD.

Zeit des Nationalsozialismus

Nach dem Reichstagsbrand beteiligte sich Schwesig an der Herstellung und Verbreitung von Flugblättern und gewährte Verfolgten Unterschlupf. Am 11. Juli 1933 wurde er von der SA verhaftet und in den Keller der Schlegelbrauerei, Bismarckstraße 44, den Schlegelkeller, verschleppt. Drei Tage lang wurde Schwesig hier ‚verhört‘ und gefoltert, um Namen seiner Mitstreiter im Widerstand gegen die Nazis herauszubekommen. Nach vier Tagen wurde er ins Polizeipräsidium überführt,[2] vier Wochen später von der SS in der Zentrale der StaPo Düsseldorf in der Mühlenstraße 29 erkennungsdienstlich ‚behandelt‘. Es folgten Untersuchungshaft in der Ulmer Höh mit Verurteilung wegen „Vorbereitung zum Hochverrat“ und weitere Inhaftierung im Gefängnis Wuppertal-Bendahl. Im November 1934 wurde er entlassen und unter Polizeiaufsicht gestellt.

Im Frühjahr 1935 gelang Schwesig die Flucht nach Belgien. In Antwerpen erhielt er politisches Asyl und begann erneut mit der künstlerischen Arbeit. Er hielt in Bildern fest, was ihm und seinen Mitgefangenen im SA-Folterkeller widerfahren war, und er schrieb. 1935/1936 beendete er die Arbeit, einen 48 Zeichnungen umfassenden Zyklus Schlegelkeller. Diese wurden im Exil ausgestellt: 1936 in Brüssel und Amsterdam, 1937 in Moskau. 1937 wurde in der Nazi-Aktion „Entartete Kunst“ nachweislich siebzehn seiner Bilder aus deutschen öffentlichen Sammlungen beschlagnahmt.[3] Anfang 1938 fertigte Schwesig acht bitter bissige Skizzen von Motivwagen für den Kölner Karneval für die von der KPD-Abschnittsleitung Brüssel gedruckte satirische Fälschung der „Kölner Rosenmontags-Zeitung“.

1940 wurde er bei der Invasion der deutschen Truppen in Antwerpen wiederholt festgenommen und nach Südfrankreich transportiert. Nach Internierungen in den Lagern Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales), Camp de Gurs, KZ Noé–Mauzac und KZ Nexon verbrachte ihn die SS 1943 zurück nach Deutschland, wo er 1943 und 1944 wiederum mehrfach inhaftiert wurde. 1945 erfolgte für Schwesig die endgültige Entlassung kurz vor dem Einmarsch der Amerikaner.[4]

Nachkriegszeit

1945 kehrte Karl Schwesig nach Düsseldorf zurück und beteiligte sich am kulturellen Wiederaufbau. In Gemälden und Radierungen stellte er unter anderem seine Erfahrungen in der Internierung dar. Nach seinem Tod erwarb das Kunstmuseum Düsseldorf sein Gemälde Selbstbildnis im Karneval.

1937 als „entartet“ aus öffentlichen Sammlungen beschlagnahmte Werke

- Stiller Wagen (Radierung, 22,8 × 26,2 cm, 1924; Städtische Kunstsammlung Chemnitz; zerstört)[5]

- Bruse. Hafen II (Aquarell; Kunstsammlungen der Stadt der Stadt Düsseldorf; zerstört)

- Bildnis eines jungen Mannes (Aquarell; Kunstsammlungen der Stadt der Stadt Düsseldorf; zerstört)

- Vorfrühling in Höfen (Aquarell; Kunstsammlungen der Stadt der Stadt Düsseldorf; zerstört)

- Im Nebel (Radierung, 27 × 19 cm, 1922; Kunstsammlung der Stadt Düsseldorf; nach 1945 sichergestellt und Stand Dezember 2020 zur Restitution im Kulturhistorischen Museum Rostock)

- Im Café (Radierung, 27 × 22 cm, 1921; Kunstsammlung der Stadt Düsseldorf; nach 1945 sichergestellt und Stand Dezember 2020 zur Restitution im Kulturhistorischen Museum Rostock)

- Der junge Mann mit dem Vollbart (Radierung, 21 × 15, 6 cm; Kunstsammlung der Stadt Düsseldorf; 1977 vom Kunsthaus Lempertz veräußert, Verbleib unbekannt)[6]

- Trude Brück (Radierung, 22 × 23 cm, 1922; Kunstsammlung der Stadt Düsseldorf; nach 1945 sichergestellt und Stand Dezember 2020 zur Restitution im Kulturhistorischen Museum Rostock)

- Herberge in Lindau (Radierung, 17 × 20 cm, 1921; Kunstsammlung der Stadt Düsseldorf; nach 1945 sichergestellt und Stand Dezember 2020 zur Restitution im Kulturhistorischen Museum Rostock)

- Neues Erleben (Radierung, 32,5 × 32,5 cm, 1923; Kunstsammlung der Stadt Düsseldorf; zerstört)[7]

- Lilli (Federzeichnung; Kunstsammlung der Stadt Düsseldorf; zerstört)

- Lesesaal im preußischen Landtag (Tuschezeichnung; Kunstsammlung der Stadt Düsseldorf; zerstört)

- Der Brenner (Druckgrafik; Städtische Kunstsammlung Gelsenkirchen; zerstört)

- Vier Tafelbilder mit den Titeln Frauenbildnis I bis IV (Ruhmeshalle Wuppertal-Barmen; davon drei zerstört; Verbleib des dritten ungeklärt)

Literatur

- K. Schwesig: Ein Pyrenäenbericht. In: Michael Philipp (Hg.): Gurs. Ein Internierungslager in Südfrankreich 1939–1943. Literarische Zeugnisse, Briefe, Berichte. Mitarb. Klaus Frahm, Angela Graf, Frithjof Trapp. Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur, Hamburg 1991 & 1993, ISBN 3-92673606-2, S. 65–71.

- Michael Hausmann: Johanna Ey: a critical reappraisal. University of Birmingham, 2010: http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/volltexte/2013/2351

- Ulrich Krempel (Hrsg.): Am Anfang: Das Junge Rheinland. Städtische Kunsthalle Düsseldorf 1985, ISBN 3-546-47771-5.

- Klaus Kösters: Karl Schwesig (1898–1955). In: Klaus Kösters (Hg.): Anpassung – Überleben – Widerstand: Künstler im Nationalsozialismus. Aschendorff Verlag, Münster 2012, ISBN 978-3-402-12924-1, S. 193–201.

- Schwesig, Karl, in: Gabriele Mittag: Es gibt nur Verdammte in Gurs. Literatur, Kultur und Alltag in einem südfranzösischen Internierungslager. 1940–1942. Tübingen : Attempto, 1996, S. 292

- Schwesig, Karl, in: Werner Röder; Herbert A. Strauss (Hrsg.): International Biographical Dictionary of Central European Emigrés 1933–1945. Band 2,2. München : Saur, 1983, S. 1066

Weblinks

- Literatur von und über Karl Schwesig im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Stadtmuseum Düsseldorf – Links auf Bilder des „Schlegelkeller“-Zyklus

- Auszug aus Karl Schwesigs Bericht über seine Folterung im „Schlegelkeller“

- Exilarchiv, Biografie

- Echt und wahr wird es unten, in den Folterkellern

- Karl Schwesig, Neun Kaltnadelradierungen, spätere Abzüge von den Originalplatten aus dem Nachlass

Einzelnachweise

- Ev. Kirchengemeinde Brauberschaft/Bismarck, Taufen 1898, Nr. 428.

- auch beschrieben in: Wolfgang Langhoff: Die Moorsoldaten. Zürich 1935, S. 104.

- Datenbank zum Beschlagnahmeinventar der Aktion „Entartete Kunst“, Forschungsstelle „Entartete Kunst“, FU Berlin

- Karl Schwesig 1898 bis 1955, Künstler der Galerie Remmert und Barth.

- Stale Session. Abgerufen am 22. Mai 2022.

- Stale Session. Abgerufen am 22. Mai 2022.

- Stale Session. Abgerufen am 22. Mai 2022.

| Personendaten | |

|---|---|

| NAME | Schwesig, Karl |

| KURZBESCHREIBUNG | deutscher Maler |

| GEBURTSDATUM | 19. Juni 1898 |

| GEBURTSORT | Gelsenkirchen-Bismarck |

| STERBEDATUM | 19. Juni 1955 |

| STERBEORT | Düsseldorf |

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии