art.wikisort.org - Artiste

François Victor Eloi Biennourry[1] est un peintre français né le à Bar-sur-Aube[2],[3] et mort le à Paris.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 70 ans) 5e arrondissement de Paris |

| Nationalité |

Française |

| Formation |

Académie de France à Rome (- |

| Activité |

Peintre |

| Genre artistique |

Portrait |

|---|

Biographie

Fils d'Étienne Pierre Victor Biennourry et de Marguerite Clémence Pellet, François Victor Eloi Biennourry est élève de Michel Martin Drolling.

Peintre d'histoire, il reçoit de nombreuses commandes publiques sous le Second Empire, pour le palais des Tuileries à Paris (salons de l'Impératrice, cabinet de travail de l'Empereur), pour le palais du Louvre et pour de nombreuses églises parisiennes. En parallèle, il réalise des portraits officiels, dont celui de Charlemagne de Maupas, ministre de la Police générale, un compatriote champenois. En , il décrit les Tuileries incendiées[4].

Il meurt à son domicile à Paris au 19, quai Saint-Michel dans le 5e arrondissement[5] et est inhumé dans la même ville au cimetière du Montparnasse (17e division)[6].

Œuvres

- États-Unis

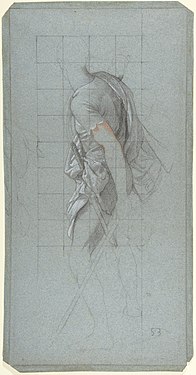

- New York, Morgan Library and Museum : Jeune homme debout tourné vers la droite, tirant une draperie sur son bras gauche : étude pour un personnage des Œuvres de Miséricorde, église Saint-Eustache, Paris, 1854, craie noire rehaussée de blanc sur papier bleu mis au carreau, 410 × 193 mm[7].

- France

- Abbeville, musée Boucher-de-Perthes : Portrait de Lesueur.

- Bar-sur-Aube, hôtel de ville : Ménade endormie, 1846, huile sur toile, 1,23 × 2,12 m, réalisé à Rome pendant son pensionnat à la villa Médicis, don docteur Mougeot[8].

- Besançon, chapelle du lycée[9] : Le Christ au jardin des Oliviers.

- Grenoble, musée de Grenoble : La Mort de Messaline, 1850, huile sur toile, 2,21 × 2,99 m, dépôt de l'État en 1852.

- Paris :

- École nationale supérieure des beaux-arts : Samuel sacrant David, 1842, huile sur toile, 1,14 × 1,46 cm, prix de Rome de peinture en 1842.

- lycée Saint-Louis : L'Institution des Quinze-Vingts, 1877, huile sur toile, 3 × 2,50 cm.

- musée du Louvre : Portrait du pape Pie IX, dessin, 56 × 44 mm, non localisé.

- palais du Louvre, appartements Napoléon III, série de huit médaillons appartenant au décor peint et sculpté des appartements, 1860-1861 :

- L'Architecture, mur ouest, RF 1993-29 A[10] ;

- L'Architecture, mur nord, RF 1993-29 B ;

- La Musique, angle nord-est, RF 1993-29 C ;

- La Musique, angle nord-est, RF 1993-29 D ;

- La Peinture, angle sud-est, RF 1993-29 E ;

- La Gravure, angle sud-est, RF 1993-29 F ;

- La Sculpture ornemaniste, angle sud-ouest, RF 1993-29 G ;

- La grande Sculpture, mur ouest, RF 1993-29 H.

- Proverville, église de l'Assomption : Saint Genès, 1846, peint à Rome pendant son pensionnat à la villa Médicis, don du docteur Mougeot[11].

- Rome, villa Médicis :

- Portrait d'Alexis Roger, 1842, lauréat du prix de Rome en musique ;

- Portrait de Philippe-Auguste Titeux, 1842, lauréat du prix de Rome en architecture[12].

- Tarbes, église Saint-Jean : Le Baptême de Jésus-Christ, 1858, déposé dans l'église en 1859.

- Troyes, musée des Beaux-Arts :

- Le Mauvais Riche, Salon de 1848, huile sur toile, 2,99 × 1,44 m, dépôt de l'État en 1850.

- La Maison du peintre à Pompéi, Salon de 1867, huile sur toile, 1,02 × 0,78 m, dépôt de l'État en 1868.

- Ésope et son maître Xantus, Salon de 1869, huile sur toile, 1,09 × 0,74 m, dépôt de l'État en 1869.

- Localisation inconnue : Portrait de Michel Martin Drolling, dessin, 13 × 10 mm, collection paticulière[13].

Samuel sacrant David

Victor Biennoury choisit ce passage de l'onction par Samuel pour thème du tableau proposé en 1842 au prix de Rome qu'il remporta et qui lui valut de passer un an à la villa Médicis. Revenu en France, Biennoury devint un peintre en vue, auteur de nombreuses commandes publiques sous le Second Empire, notamment pour des églises parisiennes. Son Samuel sacrant David est d'une composition particulièrement lumineuse, harmonieuse et équilibré. Contrairement à l’illustre précédent commis par Paul Véronèse (vers 1555, L'Onction de David), Biennoury a resserré la scène, préférant une sorte de portrait de famille à la mise en scène d'un festin. Samuel, tout de blanc vêtu, austère et solennel, attire le regard[14].

« Samuel prit la corne pleine d'huile, et lui donna l'onction au milieu de ses frères » (1 S 16, 13). Les frères sont répartis autour de David, en deux groupes inégaux qui complètent à droite Samuel et à gauche Jessé et David, comme autant de spectateurs, regardant presque tous l'événement, sauf un qui, doigt levé, semble commenter. Au premier plan, l'un d'eux est agenouillé : il sert de relais aux sentiments d'admiration et d'étonnement que le spectateur est invité à éprouver. Dans la pénombre du soir, à gauche, le septième frère, main sur un bovidé, rappelle le troupeau confié à David.

Biennoury a travaillé avec soin la diversité des postures, presque comme des études anatomiques, de manière à rendre la scène animée sans pour autant tomber dans l'agitation. Les couleurs témoignent de ce même souci d'équilibre sans exubérance. L'onction est solennelle, comme le signale la gravité de Samuel[15],[16].

Décors religieux

En 1850, Victor Biennoury est sollicité pour les décors d'une chapelle de l'église Saint-Eustache à Paris, et en 1852 pour les chapelles Saint-Pierre et Saint-Paul de l’église Saint-Séverin[17].

- Une femme distribuant du pain (vers 1850-1853), étude pour Les Œuvres de Miséricorde de l'église Saint-Eustache de Paris, New York, Metropolitan Museum of Art.

- Soldat debout (vers 1851-1852), étude pour l'église Saint-Séverin à Paris, New York, Metropolitan Museum of Art.

- Étude d'un soldat, (vers 1851-1852), étude pour l'église Saint-Séverin à Paris, New York, Metropolitan Museum of Art.

Notes et références

- Parfois orthographié « François Victor Eloy Biennourry ».

- Archives de l'Aube, commune de Bar-sur-Aube, acte de naissance no 2, année 1823 (consulté le 1er octobre 2014).

- Procès-verbaux de l'académie des beaux-arts: 1840-1844, tome septième, publié par Jean-Michel Leniaud,Dominique Massounie, Paris, École des Chartres, 2007, p. 350 (séance du 24 septembre 1842) dans ce document retranscrit le millésime de l'année de naissance est 1827.

- « Cepandant [sic] le palais des Tuileries est impressionnant, magnifique, splendide […] Avec ses niches vides, ses statues fracassées ou tronçonnées, ses découpures de hautes fenêtres et de cheminées, restées par je ne sais quelle puissance d'équilibre, debout dans le vide, avec sa carcasse déchiquetée sur le ciel bleu, elle est une merveille de pittoresque, à garder […] Ce spectacle impressionniste ne me consolera pas de mes incendiés. » (en ligne sur tootoo.chez-alice.fr).

- Archives de Paris 5e, acte de décès no 2852, année 1893 (vue 14/31).

- Registre journalier d'inhumation du Cimetière du Montparnasse de 1893, en date du 13 décembre (vue 9/31) et 1894, en date du 22 mars (vue 24/31).

- Notice sur themorgan.org.

- Vraisemblablement Joseph-Antoine Mougeot 1815-1889[réf. nécessaire].

- Chapelle du collège de l'Oratoire (actuel lycée, site des Oratoriens).

- Site Joconde : « Les peintures décorant les appartements Napoléon III de l'aile Richelieu au palais du Louvre ont été inscrites sur l'inventaire R.F. du département des Peintures en 1993. Cette date correspond en effet à l'ouverture au public de ces espaces comme salles de musée en novembre 1993 à la suite du départ (en 1989) du ministère des Finances de l'aile Richelieu et de l'affectation de cette dernière au musée du Louvre. »

- Explication du sujet sur le site Palissy : l'une des légendes de saint Genès en fait un comédien, souvent représenté un violon à la main, qui se convertit en jouant le rôle d'un chrétien : c'est l'instant que le peintre a ici représenté. Sur la scène d'un théâtre antique, Genès s'est agenouillé, une main sur le cœur, baigné de rayons lumineux, et laisse échapper de sa main droite son masque de comédie antique. Toute la scène et le personnage sont traités à l'antique : type physique du saint, jeune, imberbe, aux cheveux courts et bouclés, vêtements, décor, accessoires.

- Architecte, 1812-1846, pensionnaire de l’Académie de France à Rome de 1843 à 1846, mort brutalement à Athènes lors d’un voyage d’études. Son nom est passé à la postérité grâce à une statuette de danseuse en terre cuite du IVe siècle av. J.-C. qu’il avait découverte dans des fouilles menées sur les pentes de l’Acropole et que son ami le sculpteur Pierre-Jules Cavelier donna au Louvre en 1891.

- Ce dessin est connu grâce à une photographie conservée à Strasbourg, bibliothèque nationale et universitaire, consultable sur le site Europeana[réf. incomplète].

- Samuel, successeur d'Élie.

- Delphine Mouquin, Magnificat, no 328, p. I-II.

- « François Victor Eloi Biennourry », sur artsandculture.google.com.

- « Étude pour Saint Pierre agenouillé, projet pour l’église Saint Séverin à Paris » sur leclere-mdv.com.

Annexes

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- Bridgeman Art Library

- Musée d'Orsay

- (de + en) Artists of the World Online

- (en) Bénézit

- (en) National Gallery of Art

- (nl + en) RKDartists

- (en) Union List of Artist Names

- Base Arcade.

- Base Palissy.

- Base Joconde.

- Site Europeana (recherche avec le patronyme ne comportant qu'un seul R : « François Victor Eloi Biennoury. »).

- Site du Catalogue interministériel des dépôts d’œuvres d'art de l’État.

- Site de l'Association pour la restauration et la conservation des œuvres de Victor François Eloi Biennourry sur tootoo.chez-alice.fr.

- Portail de la peinture

- Portail de la France au XIXe siècle

- Portail de l’histoire de l’art

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии