art.wikisort.org - Artiste

Magdalena Frida Carmen Kahlo Calderón[1], simplement appelée Frida Kahlo, est une artiste peintre mexicaine, née le dans une démarcation territoriale de l'actuelle entité fédérative de Mexico, la délégation de Coyoacán, et morte au même endroit le .

Pour les articles homonymes, voir Kahlo et Calderón.

| Naissance | Coyoacán (Mexique) |

|---|---|

| Décès |

(à 47 ans) Coyoacán (Mexique) |

| Sépulture |

Coyoacán |

| Nom de naissance |

Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón |

| Nationalité |

Mexicaine |

| Activités |

Peintre, graveuse, biographe, écrivaine |

| Père |

Guillermo Kahlo |

| Fratrie |

Cristina Kahlo y Calderón (en) (sœur cadette) |

| Conjoints |

Diego Rivera (de à ) Diego Rivera (de à ) |

| Propriétaire de |

Autoportrait avec un singe (en) |

|---|---|

| Parti politique |

Parti communiste mexicain (- |

| Mouvements |

Surréalisme, réalisme magique |

| Représentée par |

Artists Rights Society |

| Genres artistiques |

Gravure, peinture de portrait, autoportrait, portrait |

Still Life: Pitahayas (d), Les Deux Fridas |

Tout au long de sa vie, elle garde une santé fragile, souffrant de poliomyélite depuis l'âge de six ans puis victime d'un grave accident de bus. Elle devra subir de nombreuses interventions chirurgicales. Après son accident, elle se forme elle-même à la peinture.

En 1922, elle falsifie sa date de naissance en , année du début de la révolution mexicaine[2], associant sa naissance à la fin du régime porfiriste. En 1929, elle épouse l’artiste Diego Rivera, mondialement connu pour ses peintures murales.

Biographie

Famille

La mère de Frida Kahlo, Matilde Calderón y González (1876-1932), est née à Mexico. Elle est la troisième fille d’Isabel González y González, issue d'une famille de généraux d'origine espagnole, et du photographe Antonio Calderón, originaire de la ville de Morelia. Illettrée, dévote, peu argentée, elle sombre dans la dépression après avoir perdu son fils à la naissance de Frida[3].

Son père, Guillermo Kahlo (1871-1941), né Carl Wilhelm Kahlo à Pforzheim, dans le grand-duché de Bade, en Allemagne, n'était pas, comme le voudrait une légende répandue[réf. nécessaire], juif d'origine germano-austro-hongroise, mais un Allemand de confession luthérienne, fils du bijoutier et orfèvre Jakob Kahlo et de Henriette Kaufmann, issu de la bourgeoisie badoise[4]. C'est à son arrivée au Mexique en 1891, à l'âge de 19 ans, qu'il modifia son prénom. Il est d'abord le photographe officiel au temps de Porfirio Diaz. Ruiné par la Révolution, il termine sa carrière comme simple photographe à Mexico[3].

Frida Kahlo peint en 1936 Mes grands-parents, mes parents et moi où elle raconte l’histoire de ses origines, tel un arbre généalogique. Elle a symbolisé ses grands-parents maternels mexicains par la terre, et ses grands-parents paternels allemands au moyen de l’océan. Elle est la petite fille du jardin de la « Maison bleue » où elle est née et décédée[5]. Au-dessus figurent ses parents dans la pose de leur photo de mariage, puis ses grands-parents paternels et maternels.

C’est la troisième des quatre filles de Matilde et Guillermo Kahlo.

Enfance

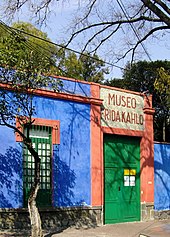

Magdalena Frida Carmen naît dans la « Maison bleue » (la « Casa azul ») construite par ses parents en 1904[6], actuel musée Frida Kahlo, au milieu d’un quartier où habite la petite bourgeoisie, à Coyoacán, au sud de Mexico[7].

À l'âge de six ans, Frida est victime d'une poliomyélite. La conséquence est que sa jambe droite s’atrophie et son pied ne grandit plus. Elle n'atteindra jamais la taille qu'elle devrait avoir. C'est ce qui lui vaudra le surnom de « Frida la coja » (Frida la boiteuse) par ses camarades de classe. Il a été supposé qu'elle souffrait de spina bifida, une malformation congénitale de la colonne vertébrale, qui pourrait également avoir affecté le développement de la jambe[8].

En 1922, alors âgée de 15 ans, elle quitte le cours supérieur du Colegio Alemán à Mexico et intègre la Escuela Nacional Preparatoria, considérée comme le meilleur établissement scolaire du Mexique. Frida Kahlo est l'une des trente-cinq premières filles admises sur un total de 2 000 élèves. Elle s'intéresse beaucoup aux sciences naturelles et souhaite alors devenir médecin. Malgré l’intérêt qu’elle porte aux beaux-arts, qu'elle doit à son père, excellent photographe et accessoirement peintre d'aquarelles, elle n’envisage pas de se lancer dans une carrière artistique.

Le , Frida prend le bus pour rentrer chez elle après ses cours. Soudain, l’autobus sort de la route et percute un tramway. Plusieurs personnes trouvent la mort lors de l’accident. Frida, elle, est grièvement blessée. Son abdomen et sa cavité pelvienne sont transpercés par une barre de métal : ce traumatisme est responsable d'un syndrome d'Asherman, et sera la cause des fausses couches de Frida Kahlo. Il explique également le thème de nombre de ses œuvres[9]. Sa jambe droite subit un grand nombre de fractures, onze au total. Son pied droit est également cassé. Le bassin, les côtes et la colonne vertébrale sont eux aussi brisés. L'épaule n'est que démise. Elle reste alitée pendant trois mois, dont un mois à l’hôpital[3]. Mais environ un an après l’accident, elle doit retourner à l’hôpital, car on remarque qu’une de ses vertèbres lombaires est fracturée. Frida sera contrainte de porter durant neuf longs mois des corsets en plâtre. C’est alors qu’elle commence à peindre. Elle déclare alors : « Je ne suis pas morte et j’ai une raison de vivre. Cette raison, c’est la peinture ». Pour l'aider, sa mère lui offre une boîte de couleurs, lui fait fabriquer un chevalet spécial et fait installer un baldaquin au-dessus de son lit avec un miroir pour ciel[3]. Elle peut ainsi se servir de son reflet comme modèle, ce qui est probablement l'élément déclencheur de la longue série d'autoportraits qu'elle réalisera. En effet sur 143 tableaux, 55 relèvent de ce genre. L'artiste doit subir de nombreuses interventions chirurgicales qui l'obligent à rester couchée sur un lit d'hôpital.

Vie et carrière artistique

En 1928, son amie la photographe Tina Modotti l'incite à s’inscrire au Parti communiste mexicain. Elle s’intéresse particulièrement à l’émancipation des femmes dans la société mexicaine, encore très patriarcale[10]. Elle décide dès son jeune âge qu'elle ne veut pas suivre le même parcours que la plupart des femmes mexicaines. Elle a un désir de voyages, d'études. Elle veut la liberté et le plaisir.

Diego Rivera

Cette même année, Frida rencontre pour la première fois Diego Rivera (1886-1957) dans l'auditorium de son école (celui-ci y faisait une peinture murale)[11].

Elle admire beaucoup ce peintre et lui demande son avis au sujet de ses propres tableaux, le fond de sa pensée. Le muraliste est impressionné par les réalisations de la jeune Mexicaine :

« Les toiles révélaient une extraordinaire force d’expression, une description précise des caractères et un réel sérieux. Elles possédaient une sincérité plastique fondamentale et une personnalité artistique propre. Elles véhiculaient une sensualité vitale encore enrichie par une faculté d’observation impitoyable, quoique sensible. Pour moi, il était manifeste que cette jeune fille était une véritable artiste[réf. nécessaire]. »

Frida Kahlo épouse Diego Rivera, de 21 ans son aîné, le . Ils s’installent à Mexico dans un atelier, mais Diego ne tarde pas à la tromper. Elle-même s'engage dans de nombreuses relations extraconjugales ; bisexuelle, elle séduit de nombreux hommes et femmes[12],[13]. Bien que compliquée, leur relation est véritablement passionnée[14]

Vie aux États-Unis

En novembre 1930, ils emménagent à San Francisco car Rivera a été chargé de réaliser des peintures murales pour le San Francisco Stock Exchange et pour la California School of Fine Art, l’actuel San Francisco Art Institute. Frida y fait la connaissance d’artistes, de commanditaires et de mécènes, dont Albert Bender (en). Celui-ci est parvenu à obtenir une autorisation d’entrée aux États-Unis pour Diego Rivera. En remerciement, Frida réalise en 1931 le portrait double Frida Kahlo y Diego Rivera inspiré de leur photo de mariage.

En 1930, elle subit sa première fausse couche. Après l’accident, on lui avait pourtant dit qu’elle ne pourrait jamais avoir d’enfant à cause de son bassin, fracturé à trois endroits, qui empêcherait une position normale pour l’enfant et un accouchement sans problème. Lors de leur séjour à Détroit, elle est de nouveau enceinte. Au début de cette deuxième grossesse, Frida voit un médecin au Henry Ford Hospital qui lui conseille de garder l'enfant au lieu d'interrompre sa grossesse. Elle pourrait accoucher par césarienne[15]. Malgré les prévisions du docteur, elle fait une autre fausse couche le . Elle reflète ses sentiments, son impression de solitude et d’abandon après la perte de l’enfant dans le tableau Henry Ford Hospital ou Le Lit volant, dans lequel elle peint un fœtus masculin surdimensionné en position embryonnaire, l’enfant perdu lors de la fausse couche, le « petit Diego » qu’elle avait tant espéré porter jusqu’à terme.

Après ce pénible épisode, Frida Kahlo peint des tableaux qui traduisent sa lassitude et son dégoût des États-Unis et des Américains alors que son mari, lui, reste fasciné par ce pays et ne veut pas le quitter. Elle exprime son point de vue sur le pays des « gringos » dans Autoportrait à la frontière du Mexique et des États-Unis et dans Ma robe est suspendue là-bas. Malgré son admiration pour le progrès industriel des États-Unis, la nationaliste mexicaine se sent mal à l’aise de l'autre côté du Río Bravo. Entre-temps, la mère de Frida meurt le [16].

Dans les années 1930, après l'arrivée au pouvoir des nazis en Allemagne, Frida écrit son nom « Frieda », de Frieden, la paix en allemand.

Retour au Mexique

En décembre 1933, Diego Rivera consent à rentrer au Mexique. Ils s’installent dans une maison à San Ángel, construite par un ami architecte et peintre, Juan O’Gorman. Des difficultés de santé obligent Frida à retourner à l’hôpital où elle doit subir un nouveau curetage.

En 1935, elle ne réalise que deux tableaux dont Quelques petites piqûres, qui évoque un meurtre par jalousie perpétré sur une femme. Frida Kahlo découvre que son mari a une liaison avec sa sœur, Cristina. Profondément blessée, elle quitte le foyer pour un appartement au centre de Mexico. Pendant cette période, elle a plusieurs relations extraconjugales, notamment avec des femmes. Au milieu de 1935, elle part avec deux amies pour New York. Elle ne revient au Mexique qu'après la fin de la liaison entre sa sœur et son mari, à la fin de l'année.

Léon Trotsky

Le , le président Lázaro Cárdenas del Río accorde, conformément à ses pouvoirs constitutionnels, l'asile politique à Léon Trotsky. Sa femme et lui sont accueillis par Frida et Diego, à la Casa azul (la Maison bleue). Une brève liaison que l'on dit passionnée se développe entre Trotsky et Frida. À la fin de cette aventure, l'artiste lui offre « affectueusement » pour son anniversaire, le , Autoportrait dédié à Léon Trotsky ou Entre les rideaux[17]où elle se montre sous son meilleur jour avec une dédicace :

« Pour Léon Trotsky, je dédicace cette peinture avec tout mon amour… »

André Breton

En septembre 1938, André Breton est envoyé à Mexico par le ministère des Affaires étrangères français pour y prononcer une série de conférences sur l'état de la poésie et de la peinture en Europe[18]. Avec sa femme Jacqueline Lamba, il est accueilli à Mexico par le couple Kahlo-Rivera.

Breton, subjugué par Frida et admiratif de sa peinture, écrit : « L'art de Frida Kahlo est un ruban autour d'une tombe[19] ». Alors que Breton l'exaspère, Frida noue une véritable et profonde amitié avec sa femme, Jacqueline Lamba :

« Le bateau et le quai et le départ qui peu à peu te rendaient minuscule à mes yeux, prisonniers de ce hublot rond, que tu regardais pour me garder dans ton cœur. Tout cela est intact. Après, sont venus les jours vierges de toi. Aujourd'hui, j'aimerais que mon soleil te touche. Je te dis que ta petite fille est ma petite fille, les personnages marionnettes rangés dans leur grande chambre vitrée sont à nous deux…[20] »

Frida Kahlo se défend d'être surréaliste:

« On me prenait pour une surréaliste. Ce n’est pas juste. Je n’ai jamais peint de rêves. Ce que j’ai représenté était ma réalité[15]. »

Au début du mois d’octobre 1938, Frida Kahlo présente ses œuvres dans la galerie de Julien Levy à New York. La moitié des vingt-cinq œuvres présentées y sont vendues. Pendant son séjour, elle a une liaison avec le photographe Nickolas Muray.

Exposition à Paris

En 1939, Frida se rend à Paris à la grande exposition sur le Mexique organisée par le gouvernement Lázaro Cárdenas à la galerie Renou et Pierre Colle. Elle loge chez André Breton et rencontre les peintres Yves Tanguy, Pablo Picasso et Vassily Kandinsky.

Elle n'aime pas Paris, qu'elle trouve sale, et la nourriture ne lui convient pas ; elle attrape une colibacillose. L'exposition lui déplaît : son avis est qu'elle « est envahie par cette bande de fils de putes lunatiques que sont les surréalistes », elle trouve superflue « toute cette saloperie » exposée autour du Mexique[21]. Par-dessus le marché, l'associé de Pierre Colle refuse d'exposer toutes les œuvres de Frida dans sa galerie, il n'en retient que 6 sur 27, choqué par la crudité des tableaux[22]. Elle n'apprécie guère plus le regard qu'A. Breton (« prétentieux ») porte sur son art, qu'elle perçoit comme teinté de mépris et d'incompréhension. Elle s'en console auprès de Jacqueline, avec qui elle a une liaison[23].

Dans une lettre à Nickolas Muray, elle fait part de son profond dégoût pour les intellectuels parisiens :

« Ils ont tellement de foutus intellectuels pourris que je ne peux plus les supporter. Ils sont vraiment trop pour moi.

J'aimerais mieux m'asseoir par terre dans le marché de Toluca pour vendre des tortillas que d'avoir quoi que ce soit à voir avec ces connards artistiques de Paris… Je n'ai jamais vu Diego ni toi perdre votre temps à ces bavardages stupides et à ces discussions intellectuelles. C'est pour ça que vous êtes de vrais hommes et non des artistes minables — Bon sang ! ça valait la peine de venir jusqu'ici juste pour comprendre pourquoi l'Europe est en train de pourrir, pourquoi tous ces incapables sont la cause de tous les Hitler et les Mussolini[24]. »

Divorce et remariage

En décembre 1938, Frida et Diego divorcent. Elle ressent de grandes douleurs dans la colonne vertébrale et contracte une mycose aiguë à la main droite. En septembre 1940, elle se rend à San Francisco pour être soignée par le docteur Eloesser. Pour le remercier de ses soins, elle peint pour lui Autoportrait dédié au Dr Eloesser. Le tableau porte en dédicace :

« J’ai peint mon portrait en 1940 pour le Dr. Eloesser, mon médecin et meilleur ami. Avec toute mon affection, Frida Kahlo[15]. »

Diego Rivera est également à San Francisco à la même époque, et propose à Frida de l’épouser de nouveau. Elle accepte, et le second mariage a lieu à San Francisco le , jour de l’anniversaire de Diego. Ils s’installent dans la Casa azul à Coyoacán après la mort du père de Frida.

Reconnaissance nationale

En 1942, l’artiste commence son journal où elle commente son enfance, sa jeunesse et sa vie. La même année, elle est élue membre du Seminario de Cultura Mexicana, organisation créée par le ministre des Affaires culturelles et composée de vingt-cinq artistes et intellectuels. Elle a pour mission d'encourager la diffusion de la culture mexicaine en organisant des expositions, des conférences et la publication d'ouvrages.

En 1943, Frida dirige une classe de peinture à l’académie des Beaux-Arts. Mais sa mauvaise santé l'oblige à enseigner chez elle. Des douleurs permanentes dans le pied droit et dans le dos l’empêchent de marcher correctement. Elle doit porter un corset de fer (que l’on retrouve dans La Colonne brisée). En juin 1946, elle subit une opération de la colonne vertébrale qui lui laisse deux immenses cicatrices dans le bas du dos.

À la fin des années 1940, l’état de santé de Frida Kahlo s'aggrave et, en 1950, elle doit entrer à l’hôpital ABC de Mexico. Elle y reste neuf mois. Sa nouvelle opération de la colonne vertébrale se complique d'une inflammation qui impose une troisième opération. Ce n'est qu'au bout de la sixième intervention (sur un total de sept) qu’elle peut se remettre à peindre, tout en restant couchée.

Au printemps 1953, la photographe Lola Álvarez Bravo organise la première exposition monographique de Frida Kahlo au Mexique, qui rédige elle-même des invitations pour l’occasion[25]. Ses médecins lui interdisent cependant de se déplacer. Son lit à baldaquin est alors transporté et installé à la galerie et c'est en ambulance qu'elle arrive pour participer au vernissage, couchée sur un brancard et portée jusqu’à son lit[26]. L’événement est un succès pour l’artiste dont la présence est autant saluée que la qualité de ses tableaux[27]. José Moreno Villa écrit « Il est impossible de séparer la vie et l’œuvre de cette singulière personne. Ses peintures constituent sa biographie[28] ». Time rapporte aussi l’événement dans un article intitulé « Mexican autobiography » : « Après avoir vu son exposition la semaine dernière, le Mexique a pu appréhender la dure réalité de Frida Kahlo. Elle est de plus en plus dure. […] « Je ne suis pas malade, affirme-t-elle, je suis brisée. Mais je suis heureuse de vivre tant que je peux peindre[29]. »

En 1954, elle peint l'un de ses derniers tableaux : Autorretrato con Stalin (Autoportrait avec Staline)[30].

Fin difficile

En août 1953, on l'ampute de la jambe droite jusqu’au genou à cause d'une gangrène. Cette opération apaise ses souffrances, mais la plonge dans une profonde dépression :

« On m’a amputé la jambe il y a six mois qui me paraissent une torture séculaire et quelques fois, j’ai presque perdu la tête. J’ai toujours envie de me suicider. Seul Diego m’en empêche, car je m’imagine que je pourrais lui manquer. Il me l’a dit, et je le crois. Mais jamais de toute ma vie je n’ai souffert davantage. J’attendrai encore un peu… »

— Journal, février 1954[15]

Affaiblie par une grave pneumonie, Frida Kahlo meurt dans la nuit du , sept jours après son quarante-septième anniversaire, officiellement d'une embolie pulmonaire. Cependant, selon Hayden Herrera, les derniers mots de son journal (« J'espère que la sortie sera joyeuse… et j’espère bien ne jamais revenir — Frida »[31]) et son dernier dessin suggèrent qu'elle se serait suicidée[32] ; il affirme d'ailleurs que certains de ses amis ont cru que sa mort était due à une surdose de médicaments, qui n'était peut-être pas accidentelle[33]. Toutefois, au cœur même de son dernier tableau, peint juste avant de mourir, elle a écrit : « Viva la Vida » (« Vive la Vie »).

Elle est incinérée le 14 juillet, comme elle le désirait : elle avait expliqué qu'elle ne souhaitait pas être enterrée couchée, ayant trop souffert dans cette position au cours de ses nombreux séjours à l'hôpital[34]. Ses cendres reposent dans la Casa azul à Coyoacán, sur son lit, dans une urne qui a la forme de son visage.

Œuvres

Son œuvre comporte 143 tableaux[35], très souvent de petit format, un certain nombre ayant été peints alors qu'elle était alitée[36], dont 55 autoportraits[35], témoignant souvent de sa souffrance physique et morale (Hôpital Henry-Ford, 1932, Sans espoir, 1945), seule ou en compagnie d'animaux (Autoportrait au collier d'épines et colibri (1940), Moi et mes perroquets (1941)…), parfois des portraits de famille. Ses toiles sont empreintes de culture mexicaine : tenue traditionnelle, bijoux locaux, portraits d'indigènes[37].

|

|

Postérité

Exploitation de l'image de Frida Kahlo

Symbole nationaliste

Frida est devenue, de son vivant, un symbole du Mexique à l’étranger, car son originalité artistique, basée sur des éléments spécifiques et clairement identifiables de la culture mexicaine, correspondait à l'affirmation de l'identité mexicaine par le nationalisme qui s'est développé après la révolution de 1910[45].

Exploitation commerciale

La fille, la petite-fille et l'arrière-petite-fille de Cristina Kahlo, la sœur de Frida Kahlo, ont fondé en 2007 la compagnie Frida Kahlo Corporation qui gère les droits d'auteur hérités de Frida Kahlo et la promotion de l'image de l'artiste. Son nom, sa signature et son image sont déposés par sa famille. Cette entreprise délivre des licences d'exploitation commerciale de la marque déposée Frida Kahlo au tarif de 2 à 5 pour cent du prix de vente[46].

Une image surexploitée

Frida Kahlo suscite un véritable engouement commercial. Des milliers d'objets estampillés « Frida Kahlo » sont proposés sur des sites marchands[47]. En 2018, la commercialisation d'une barbie à l'effigie de Frida Kahlo donne lieu à un procès entre la société californienne Mattel et la famille de Frida Kahlo[48],[49],[50]. Cette « Fridamania » est un sujet de controverse. L'image de Frida Kahlo est parfois contradictoire avec les valeurs et la vie de l'artiste déclare la journaliste Léa Lejeune dans son ouvrage Féminisme Washing[51].

Une icône du féminisme

Dès son plus jeune âge, Frida Kahlo s'insurge contre les inégalités hommes/femmes dans la société mexicaine, défend l'émancipation des femmes et défie les stéréotypes de genre et les normes de beauté. Artiste accomplie, en rupture avec les conventions sociales, ouvertement bisexuelle, Frida Kahlo affirme vouloir défendre « cette masse silencieuse et soumise »[10]. De plus, elle représente la femme forte, indépendante, battante et courageuse face aux terribles obstacles d'une vie semée d’embûches.

Elle s'impose aujourd'hui comme une figure du féminisme[52].

Une référence internationale dans la mode

Le style vestimentaire de Frida Kahlo reflète son attachement à la culture de son pays, son goût pour la couleur et son art de la parure. Son vestiaire est principalement composé de pièces traditionnelles : robes de Tehuana, coiffes... Le style de l’artiste a ensuite évolué, mêlant vêtements traditionnels et pièces étrangères[53]. Cette apparence vestimentaire est, pour Frida Kahlo, un moyen de s'exprimer et d'étendre son art. Elle refuse également de masquer ses traits "masculins" et choisit de s'habiller en costume, comme un homme, sur les portraits de famille contrairement aux autres femmes[52]. Mais elle aime se parer de bijoux et se farder[54]. De nombreux créateurs de mode s'en sont inspirés. En 1998, Jean Paul Gaultier lui consacre une collection entière[54]. Alessandro Michele, directeur de la création chez Gucci, s'en inspire lors de la nouvelle campagne de la marque[55]. Riccardo Tisci lui rend hommage dans la collection haute couture de Givenchy en 2010[56]. En 2018, Dolce & Gabbana présente un défilé haute couture à Mexico aux couleurs de Frida Kahlo[57]. Lors du défilé de prêt-à-porter de 2012, Moschino se réfère clairement à la panoplie de Frida Kahlo[58]. De nombreux autres défilés se sont inspirés du style, de l'art et des robes colorées de Frida Kahlo[59].

Dans Frida Kahlo: Fashion as the Art of Being, Susana Martínez Vidal, journaliste et ex-rédactrice en chef du Elle espagnol explique l'importance de l'influence de Frida Kahlo sur le monde de la mode[60].

Hommages

- Un billet de 500 pesos mexicains (série F) à son effigie et à celle de Diego Rivera a été mis en circulation le 30 août 2010[61]. Ce billet a été remplacé le 27 août 2018 par un billet (série G) à l'effigie de Benito Juárez[62].

- Le groupe de rock cuivré La jambe de Frida opta pour ce nom en son hommage. Leur premier album, sorti en 2013, s'appelle Magdalena[63].

- La pièce de théâtre Frida Kahlo « Attention peinture fraîche » lui rend hommage tant par l'écriture que par la mise en scène et l'interprétation (prix du public 2013[Quoi ?]).

- Le 7 octobre 2016, le conseil municipal de Nantes attribue son nom à l'une des allées qui dessert la future École Supérieure des Beaux-Arts, sur l'île de Nantes[64].

- Une rue porte son nom dans le quartier des Docks à Saint-Ouen-sur-Seine[65].

- Le groupe britannique Coldplay a intitulé son quatrième album « Viva la Vida » (2008) en référence au dernier tableau de Frida Kahlo[66].

- Dans le film d'animation Coco (2017), elle apparaît dans le Pays des Morts, où elle vient en aide au héros Miguel Rivera[67].

- À Paris, le jardin Frida-Kahlo porte son nom.

- La promotion 2018 - 2023 de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence porte également son nom.

Rétrospectives importantes

- Son exposition « l’art en fusion » au musée de l'Orangerie à Paris a été nommée aux Globes de Cristal en 2014 dans la catégorie Meilleure Exposition[68],[69].

- « Frida Kahlo: Making Her Self Up » au Victoria and Albert Museum, 2018[70],[71].

- Lucy Schwartz, « Faces of Frida: a digital retrospective on Google Arts & Culture », Google Art and Culture, 24-05-2018[72].

Annexes

Bibliographie

- Christina Burrus, Frida Kahlo : "je peins ma réalité", Gallimard, (ISBN 978-2-07-034593-9)

- Dictionnaire Bénézit, Dictionnaire critique et documentaire des peintres,sculpteurs, dessinateurs et graveurs de tous les temps et de tous les pays, vol. 7, éditions Gründ, , 13440 p. (ISBN 2-7000-3017-6), p. 664

- Collectif, Frida Kahlo, Diego Rivera : l'art en fusion (Catalogue de l'exposition au musée de l'Orangerie 8 octobre 2013 - 13 janvier 2014), Paris/Malakoff/Olmedo, Musées d'Orsay et de l'Orangerie et Éditions Hazan, , 181 p. (ISBN 978-2-7541-0718-1)

- Georgiana Colvile, Scandaleusement d'elles. Trente-quatre femmes surréalistes, Paris, Jean-Michel Place, , 318 p. (ISBN 2-85893-496-7), p. 139-148

- Marco Corona, Frida Kahlo, une biographie surréelle, Rackham,

- Francisco G. Haghenbeck (trad. Albert Bensoussan), Le Jour des morts (roman), L'Herne, (ISBN 978-2-85197-724-3 et 2-85197-724-5)

- Hayden Herrera (trad. de l'anglais par Philippe Beaudoin), Frida, biographie de Frida Kahlo, Paris, Librairie générale française, coll. « Le Livre de Poche », , 730 p. (ISBN 2-253-14573-4); Frida : biographie de Frida Kahlo, Flammarion, (ISBN 978-2-08-131307-1)

- Rauda Jamis, Frida Kahlo, autoportrait d'une femme, presses de la Renaissance,

- Frida Kahlo (préf. Carlos Fuentes), Le Journal de Frida Kahlo, Éditions du Chêne,

- Frida Kahlo (trad. de l'espagnol par Christilla Vasserot), Frida Kahlo par Frida Kahlo : écrits, Paris, Christian Bourgois, , 456 p. (ISBN 978-2-267-01935-3)

- Andrea Kettenmann, Kahlo, Taschen,

- J.M.G. Le Clézio, Diego et Frida, Éditions Stock,

- Helga Prignitz-Poda (trad. de l'allemand par Josie Mély et Catherine Weinzorn), Frida Kahlo, Paris, Gallimard, , 260 p. (ISBN 2-07-011763-4)

- Sophie Faucher, Frida c'est moi, Edito, , 32 p. (ISBN 978-2-924720-03-5 et 2-924720-03-6)

- Rachel Viné-Krupa, Maud Guély, Un ruban autour d'une bombe. Une biographie textile de Frida Kahlo, Nada éditions, 2018 (ISBN 9791092457216)

- Gérard de Cortanze, Frida Kahlo, la beauté terrible, Albin Michel, 2011 ; Livre de Poche Hachette, 2013.

- Gérard de Cortanze, Frida Kahlo par Gisèle Freund, Albin Michel, 2013.

- Gérard de Cortanze, Les amants de Coyoacan, Albin Michel, 2015 ; Le Livre de Poche Hachette, 2017.

- Gérard de Cortanze, Moi, Tina Modotti, heureuse parce que libre, Albin Michel, 2020.

- Gérard de Cortanze, Frida Kahlo, le petit cerf blessé, Libretto/Phébus, 2020 (à paraître).

- Gérard de Cortanze, Un amour de Frida Kahlo (théâtre), 2020.

- Claire Berest, Rien n'est noir (roman librement inspiré par la vie de Frida Kahlo et de Diego Riverarman), Éditions Stock, 2019.

- Frida Khalo. Tout l'œuvre peint, édité par Luis-Martin Lozano sous la direction de Benedikt Taschen, Taschen, 2021.

- Didier Goupil, Viva Frida, éditions TriArtis, 2022 (ISBN 9782490198320)

Filmographie

- Frida Kahlo de Dominique Mougenot (sans date d'édition), documentaire de 52 min, production DMP Incorporation et AK Vidéo, collection Portrait d'artiste, texte anglais de Scott et Laura Lindsay, adaptation française d’Annabelle Brunet

- Frida Kahlo entre l'extase et la douleur, film documentaire de 52 min, d'Ana Vivas et Rodrigo Castaño, Les Films du Village, Zarafa Films, 2003

- Frida, nature vivante (Frida, naturaleza viva), film mexicain de Paul Leduc, avec Ofelia Medina dans le rôle de Frida Kahlo (1983)

- Frida, film biographique de Julie Taymor (2002) d'après le livre de Hayden Herrera, avec Salma Hayek dans le rôle de Frida Kahlo et Alfred Molina dans le rôle de Diego Rivera.

- Vidéo d'archives privées sur youtube : « Frida Kahlo Cancion La Bruja » Frida et Diego https://www.youtube.com/watch?v=5ykzQC2lJ3M

Articles connexes

- Place des femmes dans l'art

- Diego Rivera

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- Delarge

- (de + en) Artists of the World Online

- (en) Bénézit

- (en) British Museum

- (en) Grove Art Online

- (en) Musée d'art Nelson-Atkins

- (en) Museum of Modern Art

- (en) MutualArt

- (nl + en) RKDartists

- (en) Union List of Artist Names

- Ressource relative à la littérature :

- Ressource relative au spectacle :

- Ressource relative à l'audiovisuel :

- Ressource relative à la bande dessinée :

- (en) Comic Vine

- Ressource relative à la musique :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Brockhaus Enzyklopädie

- Collective Biographies of Women

- Deutsche Biographie

- Dictionnaire universel des créatrices

- Enciclopedia delle donne

- Enciclopedia De Agostini

- Encyclopædia Britannica

- Encyclopædia Universalis

- Gran Enciclopèdia Catalana

- Hrvatska Enciklopedija

- Swedish Nationalencyklopedin

- Munzinger Archiv

- Proleksis enciklopedija

- Store norske leksikon

- Visuotinė lietuvių enciklopedija

- Notices d'autorité :

- Fichier d’autorité international virtuel

- International Standard Name Identifier

- CiNii

- Bibliothèque nationale de France (données)

- Système universitaire de documentation

- Bibliothèque du Congrès

- Gemeinsame Normdatei

- Service bibliothécaire national

- Bibliothèque nationale de la Diète

- Bibliothèque nationale d’Espagne

- Bibliothèque royale des Pays-Bas

- Bibliothèque nationale de Pologne

- Bibliothèque nationale de Pologne

- Bibliothèque nationale d’Israël

- Bibliothèque universitaire de Pologne

- Bibliothèque nationale de Catalogne

- Bibliothèque nationale de Suède

- Autorités Canadiana

- WorldCat

Notes et références

- (es) Acte de naissance de Frida Kahlo [PDF].

- Charles Gardou, « Frida Kahlo : de la douleur de vivre à la fièvre de peindre », Reliance 4/2005 (no 18), p. 118-131.

- Paris Match, « La souffrance et la rage - Frida Kahlo, la revanche », sur parismatch.com (consulté le )

- Die Ausstellung: Frida Kahlo "Leid und Leidenschaft".

- « film-documentaire.fr - Portail du film documentaire », sur www.film-documentaire.fr (consulté le )

- Andrea Kettenmann, Kahlo, Taschen, , 95 p. (ISBN 978-3-8365-0084-5), p:7

- Babette STERN, « La chambre secrète de Frida », sur Libération (consulté le )

- (en) Valmantas Budrys, « Neurological Deficits in the Life and Works of Frida Kahlo », European Neurology, vol. 55, no 1, , p. 4–10 (ISSN 0014-3022 et 1421-9913, PMID 16432301, DOI 10.1159/000091136, lire en ligne, consulté le )

- (en) Un nouveau diagnostic expliquant l'infertilité de Frida Kahlo : lire en ligne.

- apdconnaissances, « Frida Kahlo : militante historique du féminisme », sur Ap.D Connaissances, (consulté le )

- Cette version, enjolivée par la suite, est racontée par Diego, Frida et d'autres dans de multiples versions. Hayden Herrera, auteur d'une biographie, la cite également, mais dit cependant : « Il est presque certain que Frida et Diego se rencontrèrent à une soirée chez Tina Modotti comme le raconte Frida en 1954 à Aurora Reyes », biographie, Le Livre de Poche, p. 128-129.

- (en-US) Hayden Herrera, « ART VIEW; Why Frida Kahlo Speaks to the 90's », The New York Times, (ISSN 0362-4331, lire en ligne, consulté le )

- (en) Tamsin Wilton, « Frida Kahlo », glbtq.com: An Encyclopaedia of Gay, Lesbian, Bisexual, Transgender and Queer Culture, 2002 (lire en ligne)

- Holly Barnet-Sanchez, « Frida Kahlo: Her Life and Art Revisited », Latin American Research Review, vol. 32, no 3, , p. 243–257 (ISSN 0023-8791, lire en ligne, consulté le )

- Le journal de Frida Kahlo, préfacé par Carlos Fuentes, éditions du Chêne, 1995.

- Herrera 2003, p. 220

- (en-US) « Self-Portrait Dedicated to Leon Trotsky | Artwork », sur NMWA (consulté le )

- André Breton, Charles Fourier, Karl Marx et Claude Henri de Rouvroy de Saint-Simon, Première conférence au Mexique (lire en ligne)

- Le Surréalisme et la Peinture.

- lettre à Jacqueline Lamba, 1939, Colvile, op. cit., p. 146.

- J.-M. G. Le Clézio, Diego et Frida, p. 169, Stock, 1993 (ISBN 2-2340-2617-2) - et Hayden Herrera, Frida: A Biography of Frida Kahlo, Harper Perennial, 2002, p. 252.

- Frida Kahlo par Frida Kahlo, lettres 1922-1954, page 207

- « Frida Kahlo et Léon Trotsky », sur www.franceinter.fr, (consulté le )

- J.-M. G. Le Clézio, op. cit., p. 169.

- Herrera 2013, chap. 23, « Hommage à Frida Kahlo », p. 475.

- Herrera 2013, p. 476-477.

- Herrera 2013, p. 480.

- José Moreno Villa, « La Realidad y el Deseo en Frida Kahlo », Novedades : México en la Cultura (es), (lire en ligne), traduction dans Herrera 2013, p. 480

- « Mexican autobiography », Time, (lire en ligne), traduction dans Herrera 2013, p. 480.

- fridakahlofans.com

- Herrera 2003, p. 431.

- Herrera 2003,p. 431.

- Herrera 2003, p. 431.

- Hayden Herrera, Frida. Biographie de Frida Kahlo, Livre de Poche, 2003, p. 588.

- (en) « Frida and Diego », sur www.nytimes.com/, (consulté le )

- Vial M.P., Avnazi B., « Un couple et deux peintres aux cimaises de l'Orangerie », L'Objet d'art, hors-série no 71, octobre 2013, p. 2-9.

- Philippon C., « Frida Kahlo, l'art pour autobiographie », L'Objet d'art, hors-série no 71, octobre 2013, p. 24-33.

- Reproduction dans Colvile, op. cit., p. 143

- Reproduction dans Colvile, op. cit., p. 142

- Reproduction dans Colvile, op. cit., p. 141

- huile sur métal, 25,1 × 30,2 cm, Gabriele Crepaldi, L'Art moderne 1900-1945, Gründ, 2006 p. 285

- huile surtoile, 62,2 × 48,3 cm. Collection Nicolas Murray, Harry Ransom Humanities Research Center, University of Texas, Austin. Reproduction dans L'œil no 631, janvier 2011, p. 25.

- Reproduction dans Colvile, op. cit., p. 145

- Reproduction dans Colvile, op. cit., p. 144

- « 0117_Ensayo_Frida Kahlo y el nacionalismo mexicano - Luz de María Muñoz Corona », sur www.puntodepartida.unam.mx (consulté le )

- (es) La República, « FKC: Frida Kahlo Corporation », 5 avril 2007.

- « Comment Frida Kahlo est devenue l'icône dévoyée de la déco ? », sur ladepeche.fr (consulté le )

- Le Point magazine, « Barbie : polémique autour de la poupée Mattel de Frida Kahlo », sur Le Point, (consulté le )

- Zoé Devaux, « Mattel lance une Barbie Frida Kahlo… sans l'autorisation de sa famille - Les Inrocks », sur https://www.lesinrocks.com/ (consulté le )

- Par A.-C. D. Le 20 avril 2018 à 11h57, « Mexique : interdiction de la vente d’une Barbie Frida Kahlo », sur leparisien.fr, (consulté le )

- « Féminisme Washing , Léa Lejeune, Docu... », sur www.seuil.com (consulté le )

- (en-US) « How Frida Kahlo Broke Stereotypical Conventions And Shaped Feminism », sur Elle India (consulté le )

- « « Les accessoires de Frida Kahlo étaient une extension de son art » », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le )

- « Frida en particulier », sur LExpress.fr, (consulté le )

- (es) « ¿Es Frida Kahlo vestida de Gucci en la nueva campaña de la firma? », sur ELLE, (consulté le )

- (en-US) Tim Blanks, « Givenchy Fall 2010 Couture Collection », sur Vogue (consulté le )

- Madame Figaro, « Le show mexicain de Dolce & Gabbana aux couleurs de Frida Kahlo », sur Madame Figaro, (consulté le )

- Madame Figaro, « Défilé Moschino Printemps-été 2012 Prêt-à-porter », sur Madame Figaro, (consulté le )

- « Frida Kahlo and fashion. Runways inspired by Frida's style, art and colourful dresses. Fashion books. », sur www.fridakahlo.it (consulté le )

- « Frida Kahlo, de l'icône nationale au Mexique à l'icône mode internationale », sur Le Huffington Post, (consulté le )

- (en) « La Dépêche 31/08/2010. »

- | Fred Lombard, « Rencontre avec La Jambe de Frida », sur indiemusic, (consulté le )

- « Compte-rendu du Conseil municipal de Nantes, le 7/10/2016 ».

- « Comment aller à Rue Frida Kahlo à Saint-Ouen en Bus, Métro, Train ou RER ? | Moovit », sur moovitapp.com (consulté le )

- « Viva La Vida », sur ColdplayFrance (consulté le )

- « Frida Kahlo, personnage dans "Coco". | Pixar », sur Disney-Planet, (consulté le )

- Blandine Le Cain, « Des Globes de Cristal pour récompenser les oubliés de l'art », sur lefigaro.fr, (consulté le )

- « La maison Saint Jacques de Bram prend le nom de résidence Frida Khalo », sur ladepeche.fr (consulté le )

- « La garde-robe et les objets personnels de Frida Kahlo exposée au V&A à Londres cet été », sur Les Inrockuptibles, .

- Sophie Abriat, « Les accessoires de Frida Kahlo étaient une extension de son art », Le Monde, .

- (en-US) « Faces of Frida: a digital retrospective on Google Arts & Culture », sur Google, (consulté le )

- Portail de l’art contemporain

- Portail de la peinture

- Portail de l’histoire de l’art

- Portail de la culture des Amériques

- Portail du Mexique

- Portail LGBT

- Portail des femmes et du féminisme

На других языках

[de] Frida Kahlo

Frida Kahlo de Rivera (* 6. Juli 1907 in Coyoacán, Mexiko-Stadt, als Magdalena Carmen Frieda Kahlo y Calderón; † 13. Juli 1954 ebenda) war eine mexikanische Malerin. Sie zählt zu den bedeutendsten Vertretern einer volkstümlichen Entfaltung des Surrealismus, wobei ihr Werk bisweilen Elemente der Neuen Sachlichkeit zeigt.[en] Frida Kahlo

Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón (Spanish pronunciation: [ˈfɾiða ˈkalo]; 6 July 1907 – 13 July 1954[1]) was a Mexican painter known for her many portraits, self-portraits, and works inspired by the nature and artifacts of Mexico. Inspired by the country's popular culture, she employed a naïve folk art style to explore questions of identity, postcolonialism, gender, class, and race in Mexican society.[2] Her paintings often had strong autobiographical elements and mixed realism with fantasy. In addition to belonging to the post-revolutionary Mexicayotl movement, which sought to define a Mexican identity, Kahlo has been described as a surrealist or magical realist.[3] She is known for painting about her experience of chronic pain.[4][es] Frida Kahlo

Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón (Coyoacán, Ciudad de México, 6 de julio de 1907-13 de julio de 1954),[1] conocida como Frida Kahlo, fue una pintora mexicana. Su obra gira temáticamente en torno a su biografía y a su propio sufrimiento. Fue autora de 150 obras, principalmente autorretratos, en los que proyectó sus dificultades por sobrevivir. También es considerada como un icono pop de la cultura de México.[2]- [fr] Frida Kahlo

[it] Frida Kahlo

Frida Kahlo, all'anagrafe Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón (Coyoacán, 6 luglio 1907 – Coyoacán, 13 luglio 1954), è stata una pittrice messicana.[ru] Кало, Фрида

Фри́да Ка́ло де Риве́ра (исп. Frida Kahlo de Rivera), или Магдале́на Ка́рмен Фри́да Ка́ло Кальдеро́н (исп. Magdalena Carmen Frieda Kahlo Calderón[6]; 6 июля 1907, Койоакан — 13 июля 1954, Мехико)[7][8], — мексиканская художница , наиболее известная автопортретами[9][10].Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии