art.wikisort.org - Artiste

Paul Guéry de son nom complet Paul-Jean Sébastien Guéry[1], né le [2] à Caux (Hérault)[3] et mort le à Montarnaud[4], est un sculpteur français.

Pour les articles homonymes, voir Guéry (homonymie).

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Nom dans la langue maternelle |

Guéry |

| Nom de naissance |

Paul Jean Sébastien Guéry |

| Nationalité |

Française |

| Activité |

Sculpteur |

| Maître | |

| Distinction |

Prix de Rome () |

Biographie

Issu d'une famille modeste, son père, Paul Guéry, exerce le métier de compagnon tailleur de pierres et sa mère, Monique-Marguerite née Bonas, élève la fratrie des sept enfants : Xavier, Louis, Louise, Marie, Rose, Jean et Paul-Jean Sébastien Guéry. Tout en étant né sur la commune de Caux, le jeune Paul Guéry passe son enfance dans la commune voisine de Pézenas distante de sept kilomètres et dont la famille est originaire. À l'âge de 19 ans, en 1917, il est mobilisé pour la guerre de 1917[1].

De retour du front et avec le soutien de la municipalité piscénoise, il intègre l'école régionale des Beaux-Arts de Montpellier où il est l'élève de Louis-Jacques Guigues (1873-1943), futur conservateur du musée Fabre[5].

Lors d'une exposition, le sculpteur Antonin Injalbert remarque les travaux de Paul Guéry. Il lui fait obtenir une bourse d'études pour intégrer l'École supérieure des Beaux-Arts de Paris. En 1929, il concourt pour le prix de Rome et en remporte la seconde place pour son groupe sculptural le printemps. Il travaille durant un temps dans l'atelier d'Antoine Bourdelle à l'académie de la Grande Chaumière. Il réalise, en 1932, le fronton du grand théâtre de l'Apollo situé dans la rue Racine à Nantes. Dans sa vie privée, Paul Guéry épouse en premières noces Suzanne Marie Vanucci, le , puis Hélène-Marie-Françoise Paris, le [1]. Cette même année, il réalise, en collaboration avec le sculpteur René Andrei, cinq bas-reliefs peints, représentant la Musique, la Danse, le Théâtre (la Tragédie et la Comédie), les Bacchanales et un Âge d'Or, dans l'ensemble de salles de réception que sont les salons Mauduit à Nantes[6].

Quelques mois plus tard, il est mobilisé pour la seconde Guerre mondiale. Après l'armistice du 22 juin 1940, il revient à Montpellier où il s’installe définitivement.

Il réalise dans le département de l’Hérault un grand nombre de sculptures issues de commandes publiques qui témoignent de la sobriété de son style de travail. En 1948, à Saint-Georges-d'Orques, il réalise un bas-relief pour la cave coopérative, représentant Saint-Georges terrassant le dragon d'après La Légende dorée. En 1950, dans une autre cave coopérative conçue par l'architecte René Villeneuve à Laroque, il réalise une sculpture[7],[8]. À Béziers en 1953, l'hôtel de la sous-préfecture de l'Hérault[9] est construit sous la direction de l'architecte Adolphe Thiers, Paul Guéry réalise le bas-relief symbolisant le commerce, l’industrie, la faune et la flore du département. En 1957, il signe la réalisation de « La vendangeuse » sur la façade de l'ex Centre d'apprentissage devenu lycée professionnel Charles Alliès de Pézenas[10]. En 1958, à Nîmes, il réalise des travaux non identifiés auprès du groupe scolaire La Cigale[11].

À Montpellier, durant l'année 1952, il sculpte le buste du Pr Jeanbrau en l'honneur de sa carrière réalisée à l'hôpital Saint-Charles[1],[12]. Respectivement en 1958 et 1967, il réalise les bustes de Paul Valéry et Jean Moulin, installés dans les salons de la préfecture de l’Hérault[13]. Les Archives nationales reportent des commandes publiques concernant la réalisation de travaux effectués, en 1965, à la faculté de pharmacie avec le peintre Vincent Bioulès[14].

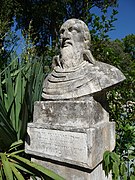

C'est dans le Jardin des plantes de Montpellier que sont concentrés l'essentiel des réalisations du sculpteur où à la fin des années 1940, l'université de Montpellier lui confie le soin de refaire en pierre l’ensemble des bustes des illustres botanistes réalisés en terre cuite au début du XIXe siècle et malmenés par les troupes allemandes durant l’Occupation[1]. Il sculpte la statue du fondateur du jardin Richer de Belleval[15] et refait les bustes de : Boissier de Sauvages, de Candolle, Delile, Draparnaud, Dunal, Galavielle[16], Granel[16], Magnol, Martins[1], Nissolle, Pélissier, Planchon et Rondelet.

Paul Guéry meurt à Montpellier le [1].

Œuvres

Œuvres dans les collections publiques

Sauf mentions contraires, l'essentiel des œuvres du sculpteur sont présentes dans la ville de Montpellier.

- 1932 : Fronton du grand théâtre de l'Apollo situé dans la rue Racine à Nantes[1] ;

- 1943 : Le panneau décoratif de l'hôtel des Postes de Rodez, œuvre réalisée sur marbre blanc d'après la maquette du sculpteur Marc Robert[17] ;

- 1948 : Bas-relief de la cave coopérative de Saint-Georges-d'Orques, représentant Saint-Georges terrassant le dragon[1],[18] ;

- 1948 : La statue monumentale de sainte Thérèse sur la façade de la tour centrale de l'église paroissiale Sainte-Thérèse-de-Lisieux[19] ;

- 1948 : Monument à Richer de Belleval, statue en pierre, datée et signée avec les inscriptions sur le piédestal, située dans le Jardin des plantes[20] ;

- 1949 : Monument à Charles Martins, inauguré le pour le tri-centenaire du Jardin des plantes, initialement en terre cuite le buste est à nouveau sculpté en pierre[1],[21] ;

- 1949 : Bustes dédiés à : Boissier de Sauvages, de Candolle, Delile, Draparnaud, Dunal[22], Galavielle[16], Granel[16], Magnol, Nissolle, Pélissier, Planchon[23] et Rondelet ;

- 1949 : Monument à Jules Planchon, buste en pierre en remplacement du précédent en bronze fondu durant le régime de Vichy, situé dans le square Planchon[24] ;

- 1950 : Sculpture de la cave coopérative de Laroque, réalisée par l'architecte René Villeneuve[7],[8] ;

- 1952 : Buste d’Émile Jeanbrau faisant partie de l'ensemble des 18 bustes de la salle Dugès de la Faculté de médecine[12],[25] ;

- 1952 : Buste de Jean-Baptiste Morgagni, en terre crue, présent dans la salle Dugès de la Faculté de médecine[26] ;

- 1953 : Bas-relief symbolisant les ressources du département, situé à l'hôtel de la sous-préfecture de l'Hérault de Béziers[1],[9] ;

- 1957 : La représentation de « La vendangeuse » sur la façade du lycée professionnel Charles Alliès de Pézenas[1],[10] ;

- 1958 : Buste de Paul Valéry, situé dans les salons de la préfecture de l’Hérault[1],[13] ;

- 1967 : Buste de Jean Moulin, situé dans les salons de la préfecture de l’Hérault[1],[13].

- Fronton du grand théâtre de l'Apollo à Nantes.

- Les Postes-Télégraphes-Téléphones glorifiés sur la façade du bâtiment à Rodez.

- La statue de l'église paroissiale Sainte-Thérèse-de-Lisieux.

- Buste de Richer de Belleval.

- Buste de Charles Martins.

- Buste de Jules Planchon.

- Buste de Jules Émile Planchon sur le square éponyme.

Œuvres dans des collections particulières référencées

- 1925 : Bacchante et petit satyre ou Bacchante and a Faun, sculpture en bronze, style art déco, dim. 18 × 21 × 7,9 cm[27],[28] ;

- 1925 : Bacchante and faun, sculpture en bronze avec une patine verte-brune, dim. 17,8 cm[29] ;

- 1927 : A study of female figure and Faun, sculpture en terre cuite, dim. 32 cm[30] ;

- 1927 : Mujer con niño, sculpture en bronze, dim. 25 × 10 × 32 cm[31] ;

- 1927 : Automne, céramique en terre cuite, 30 × 30 × 13 cm[32].

Hommage

La municipalité de la commune de Pézenas a nommé une voie « rue Paul Guéry » en l'honneur de l'artiste et de ses origines avec la ville. (43° 26′ 49,7″ N, 3° 24′ 56,6″ E)

Source et références

Nathalie Mougin (Université de Montpellier et Jardin des plantes) et Édith Matis (DRAC Languedoc Roussillon et Centre de documentation du patrimoine), « Paul Guéry, sculpteur des botanistes », Caux, bulletin municipal, Caux, no 101, , p. 14 (présentation en ligne, lire en ligne [PDF], consulté le ) (consulté le )

Nathalie Mougin (Université de Montpellier et Jardin des plantes) et Édith Matis (DRAC Languedoc Roussillon et Centre de documentation du patrimoine), « Paul Guéry, sculpteur des botanistes », Caux, bulletin municipal, Caux, no 101, , p. 14 (présentation en ligne, lire en ligne [PDF], consulté le ) (consulté le ) Archives nationales, « Culture : Bureau de commandes publiques (1948-1983) », Rapport des archives nationales, Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales (France), , p. 1 à 703 (lire en ligne [PDF], consulté le ) (consulté le )

Archives nationales, « Culture : Bureau de commandes publiques (1948-1983) », Rapport des archives nationales, Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales (France), , p. 1 à 703 (lire en ligne [PDF], consulté le ) (consulté le )

- Références

- Paul Guéry, sculpteur des botanistes, p. 14.

- Archives départementales de l'Hérault, commune de Caux, année 1898, acte de naissance no 9 (avec mention marginale de mariage)

- (en) « Paul Guéry », extrait de la notice dans le dictionnaire Bénézit

, sur Oxford Art Online, (ISBN 9780199773787) (consulté le 13 décembre 2018)

, sur Oxford Art Online, (ISBN 9780199773787) (consulté le 13 décembre 2018) - Archives municipales de Montpellier, année 1977, transcription no 42 de l'acte de décès de la mairie de Montarnaud

- Bernard Derrieu, L'art selon la Troisième République à l'École des Beaux-Arts de Montpellier, Montpellier, Études héraultaises, , 7 p. (présentation en ligne, lire en ligne [PDF]), p. 4 (consulté le 14 décembre 2018)

- Les Salons Mauduit : un ensemble Art Déco menacé de destruction à Nantes, publié le 29 avril 2015 par Didier Rykner, sur le site de La Tribune de l'art (consulté le 14 décembre 2018)

- La cave coopérative réalisée par René Villeneuve (1903-1989), publié en novembre 2013 sur le site de la Mémoire de Monbazin (consulté le 19 décembre 2018)

- La cave de Laroque, publié en janvier 2018 sur le site des Caves coopératives en LR (consulté le 19 décembre 2018)

- Hôtel de la sous-préfecture de l'Hérault à Béziers, publié le sur le site pss-archi.eu (consulté le 15 décembre 2018)

- Bureau de commandes publiques (1948-1983) : Centre d'apprentissage de Pézenas, p. 79/703.

- Bureau de commandes publiques (1948-1983) : Groupe scolaire La Cigale, p. 120/703.

- Léon Binet, Académie des sciences (Discours à l'inauguration du monument élevé à la mémoire d’Émile Jeanbrau, à Montpellier, le 13 mai 1952), Institut de France, Académie des sciences : Notices et discours de 1948 à 1956, t. 3, Paris, Gauthier-Villars, 1937-1974, ill., 770, 28 cm (BNF 37420265, lire en ligne sur Gallica), p. 346

- Notice descriptive : Acquisition des bustes de Paul Valéry et de Jean Moulin, cote no 1391 W 119, publié sur le site des archives départementales de l'Hérault (consulté le 15 décembre 2018)

- Bureau de commandes publiques (1948-1983) : Nouvelle faculté de pharmacie, p. 693/703.

- Le Jardin des plantes de Montpellier, page 7/18, publié le sous la direction de Michel Rossi, sur le site Numilog.com (consulté le 19 décembre 2018)

- [PDF] Liste des membres de l’académie des Sciences et Lettres, de 1846 à 2017, page 6/20, publié le sur le site ac-sciences-lettres-montpellier.fr (consulté le 15 décembre 2018)

- L’Hôtel des Postes de Rodez, publié le 18 février 2015 par Marion David, sur le site Patrimoines Occitanie (consulté le 13 décembre 2018)

- Cave coopérative de Saint-Georges-d'Orques, publié sur le site des Caves coopératives de vinification d'ici et d'ailleurs (consulté le 15 décembre 2018)

- « Église paroissiale Sainte-Thérèse-de-Lisieux », notice no PA34000034, base Mérimée, ministère français de la Culture (consulté le 13 décembre 2018)

- Monument à Richer de Belleval, Id. no 4566, publié sur le site anosgrandshommes.musee-orsay.fr (consulté le 13 décembre 2018)

- Monument à Charles Martins, Id. no 3750, publié sur le site anosgrandshommes.musee-orsay.fr (consulté le 13 décembre 2018)

- Monument à Michel Félix Dunal, Id. no 2310, publié sur le site anosgrandshommes.musee-orsay.fr (consulté le 13 décembre 2018)

- Monument à Jules Émile Planchon, Id. no 4284, publié sur le site anosgrandshommes.musee-orsay.fr (consulté le 13 décembre 2018)

- Monument à Jules Émile Planchon, publié le 15 janvier 2012 sur le site e-monumen.net (consulté le 13 décembre 2018)

- « Buste d’Émile Jeanbrau », notice no PM34003217, base Palissy, ministère français de la Culture (consulté le 13 décembre 2018)

- « Buste de Jean-Baptiste Morgagni », notice no PM34003177, base Palissy, ministère français de la Culture (consulté le 19 décembre 2018)

- Paul Guery, Bacchante and Faun, 1925 bronze, publié sur le site 1930.fr (consulté le 13 décembre 2018)

- Paul Guéry, Bacchante and Faun, 1925 bronze, publié sur le site artnet (consulté le 15 décembre 2018)

- Paul Guéry, Bacchante and faun, 1925 bronze with green-brown patina, publié sur le site artnet (consulté le 15 décembre 2018)

- Paul Guéry, A Study of Female Figure and Faun, 1927, publié sur le site artnet (consulté le 15 décembre 2018)

- Paul Guéry, Mujer con niño, 1927, publié sur le site artnet (consulté le 15 décembre 2018)

- Automne, 1927, par Paul Jean Sébastien Guéry, publié en 2003 par Thierry Ehrmann, sur le site fr.artprice.com (consulté le 13 décembre 2018)

Annexes

Articles connexes

- Liste de sculpteurs nés après 1850.

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts : Bénézit

- À nos grands hommes.

- Portail de la sculpture

- Portail de l’histoire de l’art

- Portail de l’Hérault

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии