art.wikisort.org - Artista

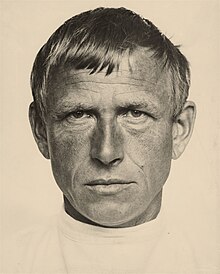

Otto Dix (Gera, 2 dicembre 1891 – Singen, 25 luglio 1969) è stato un pittore tedesco, esponente di spicco della "Neue Sachlichkeit" (Nuova oggettività)[1].

|

Questa voce o sezione sull'argomento pittori tedeschi non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti.

|

Dipinse le sue opere più note durante gli anni della fragile Repubblica di Weimar, incentrate su temi forti e rappresentati con crudezza: la guerra e la morte al fronte, i reduci storpi nelle città del dopoguerra, le deformità, il rapporto tra eros e morte, oltre a numerosi ritratti e gli autoritratti che realizzerà con costanza per tutta la vita.

Gli esordi del pittore

Di origini proletarie, il padre era operaio in fonderia[2], nel 1909 entrò alla Scuola d'arti decorative di Dresda e più tardi all'Accademia di belle arti[1]. La frequentazione di gallerie e mostre di pittura (sempre a Dresda, nel 1912, visitò una mostra di Vincent van Gogh, restandone fortemente colpito) fu determinante per il suo perfezionamento anche come autodidatta.

Il trauma della guerra

Allo scoppio della prima guerra mondiale, Dix si arruolò entusiasticamente volontario nell'esercito tedesco. In qualità di sottufficiale combatté sia sul fronte occidentale, contro l'esercito inglese e francese, che sul Fronte Orientale, contro l'esercito russo; nel corso della guerra fu ferito e decorato più volte.

L'esperienza della guerra scioccò profondamente Dix[1], trasformandolo in un convinto pacifista: una parte importante dell'opera di Dix rifletterà proprio quel tragico periodo. Solo dopo alcuni anni arriverà a realizzare su quel tema la sua opera più intensa e significativa. Si tratta del polittico su legno intitolato "La guerra", realizzato a Dresda nel 1932, dopo un lungo periodo di incubazione, appena un anno prima che Hitler ottenesse la carica di cancelliere.

Nel pannello centrale, tra corpi maciullati ed in decomposizione, emerge un'unica figura viva, uno spettrale soldato con maschera antigas; sovrasta il tutto uno scheletro impigliato fra travi d'acciaio, che sembra puntare l'indice della mano destra verso qualcuno o qualcosa. Successivo cronologicamente è "Le Fiandre", dipinto nel 1936, ultima opera sulla grande guerra, una drammatica esemplificazione della vita dei soldati in trincea.

Tra espressionismo e dadaismo

Al termine della prima guerra mondiale, Dix tornò a Dresda. Nel 1919 aderì al gruppo espressionista della Secessione di Dresda (Dresdner Sezession) ma ben presto, con George Grosz, Rudolf Schlichter e John Heartfield, diede vita al gruppo dadaista tedesco, che prendeva ispirazione da quello di Zurigo, organizzando nel 1920 a Berlino la Prima fiera internazionale dada. In questo periodo Dix iniziò a produrre i dipinti che rappresentano gli ex combattenti orribilmente mutilati, le prostitute, i mendicanti. Dal punto di vista formale egli sperimentava l'intreccio di tecniche figurative diverse. Con questa scelta, Dix si proponeva di comunicare esplicitamente il suo rifiuto della tradizione.

Nel 1922 si trasferì a Düsseldorf, dove nella locale accademia perfezionò il suo tipico stile: un realismo acuto, narrativo e morale, pieno di significati simbolici. Dix si mostrava estremamente critico nei confronti della società tedesca del tempo e le sue opere ne esprimevano gli aspetti più squallidi; tra questi, particolare enfasi è data al tema della guerra e alla conseguente emarginazione sociale dei reduci, temi sviluppati anche in ambito letterario da scrittori come Erich Maria Remarque.

Come modelli usava spesso immagini reali di soldati sfigurati, raffigurando corpi squartati e decomposti in trincee e in campi di battaglia, servendosi di un realismo crudo e tragicamente impietoso per lanciare un violento atto d'accusa antimilitarista. Nella Germania del tempo, queste tele causavano un tale turbamento che spesso venivano rimosse dai musei e dalle gallerie d'arte dove erano esposte. Esemplare in tal proposito il caso del dipinto La trincea: realizzato nel 1920 e ripetuto nel 1923[3], fu acquistato da un Museo di Colonia nel 1923, ma venne restituito dal Direttore nel 1925 a seguito del giudizio scandalizzato dei critici. I nazisti nel 1937 la esposero come opera degenerata con l'indicazione "Sabotaggio alla difesa dipinto dal pittore Otto Dix"; il quadro finirà per scomparire, probabilmente bruciato.

Nel 1925 Dix partecipò alla mostra della Nuova oggettività a Mannheim[4] e nel 1927, dopo due anni di soggiorno a Berlino[4], fu chiamato a insegnare all'Accademia di Dresda[1].

L'emarginazione durante il nazismo

Nel 1933, con la presa del potere da parte di Adolf Hitler, Dix fu considerato un artista degenerato[5], perse l'incarico di professore all'Accademia di Dresda e gli venne proibito di esporre le proprie opere, alcune delle quali furono esibite nell'esposizione nazista d'arte degenerata[5] e furono poi bruciate. Trasferitosi sul lago di Costanza, fu costretto a dedicarsi esclusivamente alla pittura di paesaggio, evitando i temi sociali.

In quanto veterano pluridecorato della prima guerra mondiale, allo scoppio della seconda guerra mondiale Dix fu nuovamente richiamato nell'esercito tedesco; catturato dalle truppe francesi, fu rilasciato nel 1946. Nel dopoguerra riprese l'attività artistica realizzando soprattutto allegorie religiose e scene di sofferenze legate alla guerra. Otto Dix morì a Singen, in Germania, il 25 luglio 1969.

Opere celebri

Dipinti

- Desiderio (Autoritratto), 1918-1919, Gemäldegalerie Neue Meister, Dresda[6]

- Il marinaio Fritz Müller da Pieschen, 1919, GAM, Torino[7]

- Il venditore di fiammiferi I, 1920, Nationalgalerie, Berlino

- Invalidi di guerra giocano a carte, 1920, Nationalgalerie, Berlino[8]

- Pragerstrasse, 1920, Staatsgalerie, Stoccarda

- Ritratto della giornalista Sylvia von Harden, 1926, Centre Pompidou, Parigi

- Trittico della guerra, 1929-1932, Gemäldegalerie Neue Meister, Dresda[9]

- I sette peccati capitali, 1933, Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe[10]

- Fiandre dopo il fuoco, 1934-1936, Nationalgalerie, Berlino[11]

- Il carro del raccolto, 1941, Casa d'Aste Dorotheum, Vienna (in 2013)[12]

Grafica

- La Guerra, 50 acqueforti, 1924

- (no. 12) La guerra durante un attacco di gas

Otto Dix nei musei

Note

- Michalski, p. 53.

- Hüppauf, p. 242.

- Demicheli, p. 125.

- Dantini, p. 90.

- Piper, p. 130.

- (DE) Birgit Dalbajewa, Sehnsucht (Selbstbildnis), su skd-online-collection.skd.museum, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, 2018. URL consultato il 5 luglio 2020.

- Giorgio Auneddu, (Der) Matrose Fritz Müller aus Pieschen, su gamtorino.it, GAM Torino. URL consultato il 5 luglio 2020.

- (DE) Die Skatspieler, 1920, su galerie20.smb.museum, Staatliche Museen zu Berlin. URL consultato il 5 luglio 2020.

- (DE) Birgit Dalbajewa, Der Krieg (Triptychon), su skd-online-collection.skd.museum, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, 2018. URL consultato il 5 luglio 2020.

- (DE) Die sieben Todsünden, su kunsthalle-karlsruhe.de. URL consultato il 5 luglio 2020.

- (DE) Flandern, 1934-1936, su galerie20.smb.museum, Staatliche Museen zu Berlin. URL consultato il 5 luglio 2020.

- Petra Maria Schäpers, Il carro del raccolto – Der Erntewagen, su dorotheum.com, Dorotheum, 2013. URL consultato il 5 luglio 2020.

Bibliografia

- (EN) Sergiusz Michalski, Neue Sachlichkeit: Malerei, Graphik und Photographie in Deutschland 1919-1933, ISBN 978-3822804445.

- (EN) Bernd Hüppauf (a cura di), War, Violence and the Modern Condition, Berlino, New York, De Gruyter, 1997, ISBN 978-3110147025.

- (EN) Michele Dantini, Modern & Contemporary Art, 2008, ISBN 978-1402759215.

- Mario De Mario, Le avanguardie artistiche del Novecento, ISBN 978-8807884092.

- David Towry Piper, Dizionario illustrato dell'arte e degli artisti, ISBN 978-8877424228.

Altri progetti

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Otto Dix

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Otto Dix

Collegamenti esterni

- Otto-Dix-Haus Gera, su gera.de.

- Ten Dreams Galleries, su tendreams.org.

- https://web.archive.org/web/20141020230402/http://barbarainwonderlart.com/2014/10/17/otto-dix-un-reazionario-di-sinistra/

| Controllo di autorità | VIAF (EN) 46769170 · ISNI (EN) 0000 0001 2279 4639 · BAV 495/179899 · CERL cnp02033415 · Europeana agent/base/60186 · ULAN (EN) 500028047 · LCCN (EN) n50028833 · GND (DE) 118526103 · BNE (ES) XX1297279 (data) · BNF (FR) cb119419770 (data) · J9U (EN, HE) 987007260446205171 · NDL (EN, JA) 00465642 · WorldCat Identities (EN) lccn-n50028833 |

|---|

На других языках

[de] Otto Dix

Wilhelm Heinrich Otto Dix (* 2. Dezember 1891 in Untermhaus, heute Stadtteil von Gera; † 25. Juli 1969 in Singen am Hohentwiel) war ein deutscher Maler und Grafiker des 20. Jahrhunderts. Otto Dix’ Werk ist von stilistischer Vielfalt geprägt, bleibt jedoch in seiner künstlerischen Grundhaltung dem Realismus verpflichtet. Am bekanntesten sind diejenigen seiner Gemälde, die der Neuen Sachlichkeit (Verismus) zugerechnet werden.[en] Otto Dix

Wilhelm Heinrich Otto Dix (German: [ˈvɪlhɛlm ˈhaɪnʁɪç ˈʔɔtoː ˈdɪks]; 2 December 1891 – 25 July 1969)[1] was a German painter and printmaker, noted for his ruthless and harshly realistic depictions of German society during the Weimar Republic and the brutality of war. Along with George Grosz and Max Beckmann, he is widely considered one of the most important artists of the Neue Sachlichkeit.[2][es] Otto Dix

Otto Dix (Untermhaus, cerca de Gera, Alemania, 2 de diciembre de 1891-Singen (Hohentwiel), id, 25 de julio de 1969) fue un pintor de la Nueva Objetividad y el Expresionismo alemanes.[fr] Otto Dix

Otto Dix [ˈɔto ˈdɪks] (Untermhaus, près de Gera, 2 décembre 1891 – Singen, 25 juillet 1969) est un peintre et graveur allemand associé aux mouvements de l'expressionnisme ; il est un des fondateurs de la nouvelle objectivité.- [it] Otto Dix

[ru] Дикс, Отто

Отто Дикс (полное имя нем. Wilhelm Heinrich Otto Dix [ˈvɪlhɛlm ˈhaɪnʀiç ˈɔto ˈdɪks]; 2 декабря 1891[1][2][3][…], Untermhaus[d], Гера[4] — 25 июля 1969[5][1][2][…], Зинген, Констанц[5][4]) — немецкий живописец и график. Испытал влияние экспрессионизма, дадаизма, футуризма и других авангардных стилей XX века. Наиболее известны работы 1920-х и первой половины 1930-х гг. в стилистике «новой вещественности».Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии