art.wikisort.org - Создатель

Ама́ндус Хейнрих А́дамсон[1] (эст. Amandus Heinrich Adamson), в России Ама́нд Ива́нович (также Аммон Ива́нович[2]), (12 ноября 1855, хутор Ууга-Рятсепа, около города Балтийский Порт, Российская империя — 26 июня 1929, Палдиски, Эстония) — российский и эстонский скульптор и живописец, академик, один из основателей эстонского национального искусства.

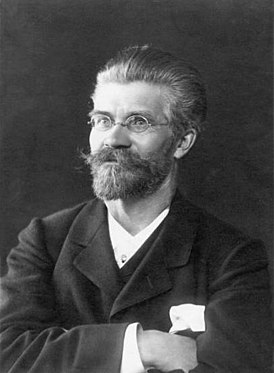

| Амандус Хейнрих Адамсон | |

|---|---|

| эст. Amandus Heinrich Adamson | |

В 1914 году, фото ателье Буллы | |

| Дата рождения | 12 ноября 1855 |

| Место рождения | хутор Ууга-Рятсепа, около города Балтийский Порт, Харьюмаа Российская империя |

| Дата смерти | 26 июня 1929 (73 года) |

| Место смерти | Палдиски, Харьюмаа, Эстония |

| Страна |

|

| Жанр | скульптор |

| Учёба |

|

| Звания | академик ИАХ (1907) |

Вошёл в составленный по результатам письменного и онлайн-голосования список 100 великих деятелей Эстонии XX века (1999)[3].

Биография

Амандус Адамсон родился в 1855 году и был вторым ребёнком в семье моряка и хуторянки. В 1860 году отец Амандуса уплыл в Америку и не вернулся, семья считала его погибшим. Был отдан в Ревельскую Вышгородскую школу для детей из бедных семей, где проявил склонность к искусству, вырезая фигуры из дерева.

В 1875 году перебрался в Санкт-Петербург и в 1876 году поступил в Императорскую Академию художеств. Учился в классе профессора Александра фон Бока. После окончания Академии остался в Петербурге, преподавал в школе Общества поощрения художеств.

С 1877 по 1881 жил и работал в Париже, где создал работы «Вечно побеждающая любовь» и «Лирическая музыка».

В 1881 году возвратился в Санкт-Петербург, где преподавал в Художественном училище Штиглица. В этот период он участвовал в реконструкции Михайловского дворца, создал произведение «Последний вздох корабля».

В 1902 году в Ревеле, в парке Кадриорг установили его самую известную работу — памятник погибшим морякам броненосца «Русалка».

По словам его дочери, самой заветной работой её отца был памятник погибшим в Эстонской войне за независимость в Пярну[4].

27 сентября (10 октября по новому стилю) 1905 года в Севастополе был открыт Памятник затопленным кораблям, в котором скульптурные работы были выполнены Амандусом Адамсоном (соавторы — архитектор В. А. Фельдман, военный инженер О. И. Энберг.

В 1907 году по рекомендациям известного живописца Архипа Ивановича Куинджи, скульптора Александра Михайловича Опекушина и архитектора Суслова он получил звание академика.

В 1911 году Адамсон участвует в конкурсе Академии художеств проектов памятника в честь 300-летия дома Романовых. Им было предложено построить в Костроме грандиозное сооружение высотой 36 м с 26 скульптурами исторических личностей и барельефами по кругу постамента, иллюстрирующими важнейшие события российской истории. Комитет по сооружению монумента выбрал его работу, занявшую второе место. Закладка памятника состоялась 20 мая 1913 года, во время празднования 300-летия дома Романовых в присутствии Николая II и его семьи. К 1917 году был сооружён постамент и установлена часть бронзовых фигур. После Октябрьской революции готовые скульптуры были отправлены в переплавку, а на пустующем постаменте был установлен памятник Ленину.

В 1918 году переехал в Эстонию в места своего детства — город Палдиски, где жил и работал до своей смерти 26 июня 1929 года. Согласно своему предсмертному желанию похоронен в городе Пярну на кладбище Алеви. В Палдиски сохранился дом, в котором Адамсон жил после переезда в город.

Творчество

- Основные скульптурные работы

- 1879 — восковая скульптура «Крещение Христа Иоанном Крестителем»

- 1879—1881 — скульптурные композиции «Вечное торжество любви», «Лирическая музыка»[* 1]

- 1892 — «Рыбак с острова Муху»

- 1895 — скульптурная композиция «Рассвет и сумерки»

- 1896 — скульптурная композиция «Калевипоэг и Рогатый»

- после 1896 — барельефы для фризов Русского музея (залы № 14 и 15), изображающие в виде аллегории рождение произведений искусства живописи, ваяния и зодчества (Санкт-Петербург)

- 1897 — «В тревожном ожидании»

- 1901 — «Слушая голос моря»

- 1902 — Памятник броненосцу «Русалка»[* 2] (парк Кадриорг, Таллин)

- 1903 — монументально-декоративное оформление Троицкого моста[* 3] (Санкт-Петербург)

- 1902—1904 — скульптурное убранство фасада, купола и шара дома компании «Зингер» (Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 28)

- 1904 — «Чемпион»[* 4]

- 1905 — композиция «В память кораблям, затопленным в 1854—1855 г. для заграждения входа на рейд» (Севастополь)

- 1911 — памятник «Запорожцам, высадившимся в Тамани 25 августа 1792 г.» (Тамань), памятник Иоганну Кёлеру, (Вильянди)

- 1919 — скульптурная композиция «Юность исчезает»

- 1922 — скульптура «Калевипоэг у врат ада»[* 5]

- 1926 — памятник Фридриху Крейцвальду (Выру), скульптура «Последний вздох корабля»

- 1928 — Парни из Тонди (снесён в 1941 году[5]

- 1928 — «Жена художника Е. Адамсон», «Купальщица»

- 1929 — памятник поэтессе Лидии Койдуле[* 6] (Пярну)

- 1912—1916 — Памятник в честь 300-летия дома Романовых, совместно с архитектором С. А. Власьевым (Кострома, не закончен[* 7])

- Скульптурное убранство здания Училища технического рисования (Санкт-Петербург, Соляной переулок, дом 9)

- Скульптурное убранство Дома торгового товарищества «Братья Елисеевы» — «Промышленность», «Торговля», «Искусство» и «Наука» (Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 56)

- Надгробие на могиле епископа Платона (Спасо-Преображенский собор, Таллин).

- Монумент Петру I (Полтава)

- Скульптуры «Русалка на камне» и «Арзы и разбойник Али-Баба» (Мисхор), «Лирическая музыка», «Море шумит», «Единственный поцелуй волны», «Рождение Венеры»[* 8]

Адамсон также работал как художник; его полотна хранятся в Государственном художественном музее Эстонии.

- Памятник затопленным кораблям в Севастополе

- «Рождение Венеры»

- Памятник Лидии Койдула в Пярну

- Скульптуры на доме Зингера, Невский проспект, Санкт-Петербург

- «Последний вздох корабля»

См. также

Примечания

- Источники

- Адамсон // А — Анкетирование. — М. : Большая российская энциклопедия, 2005. — С. 209. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 1). — ISBN 5-85270-329-X.

- Дружнева Н. А. Из истории создания в Костроме памятника в ознаменование 300-летия царствования дома Романовых (недоступная ссылка)

- Sajandi sada Eesti suurkuju / Koostanud Tiit Kändler. — Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2002. — 216 lk. ISBN 998570102X.

- Sevim KARABELA ŞERMET. FAKİR BAYKURT'UN ROMANLARINDA ALEVİ ve SÜNNİ ÇATIŞMA(MA)SI // Kesit Akademi. — 2017-01-01. — Т. 10, вып. 10. — С. 408–421. — ISSN 2149-9225. — doi:10.18020/kesit.1223.

- «Парни из Тонди» — это четверо кадетов училища: Александр Томберг, Аугуст Удрас, Арнольд Аллебрас и Александр Тедер, погибшие во время большевистского путча 1 декабря 1924 года.. Дата обращения: 4 августа 2015. Архивировано 15 марта 2016 года.

- Комментарии

- Были отмечены золотой медалью Парижского салона

- Был открыт 7 сентября 1902 года, для фигуры ангела позировала 17-летняя горничная скульптора Юули Роотс.

- Все чугунные детали были изготовлены на Ревельском заводе Ф. Виганда

- Первая премия на всемирной выставке 1904 года, натурщиком для скульптуры послужил Георг Лурих

- натурщиком для фигуры героя послужил Георг Лурих

- Был открыт 9 июня 1929 года.

- Гипсовая модель памятника была подарена правительством Эстонской Республики Лиге наций, её дальнейшая судьба неизвестна

- Скульптура тиражировалась в бисквите Императорским фарфоровым заводом, экземпляры находятся в Художественном музее Риги (поступление в 1907 от ИФЗ), Днепропетровском художественном музее (поступление 1913 года, дар ИФЗ), Третьяковской галерее (из старых поступлений. Инв. №27370); размер — 94×52×74 см.

Ссылки

На других языках

[de] Amandus Adamson

Amandus Heinrich Adamson (* 12. November 1855 im Dorf Uuga-Rätsepa nahe Paldiski, heute Kreis Harju; † 26. Juni 1929 in Paldiski) war einer der bekanntesten estnischen Bildhauer.[en] Amandus Adamson

Amandus Heinrich Adamson (12 November 1855 in Uuga-Rätsepa, near Paldiski – 26 June 1929 in Paldiski) was an Estonian sculptor and painter.[fr] Amandus Adamson

Amandus Heinrich Adamson, né le 12 novembre 1855 au village de Uuga-Rätsepa, près de Port-Baltiski (gouvernement d'Estland, Empire russe), aujourd'hui Paldiski en Estonie, et mort dans cette dernière ville le 26 mai 1929, est un sculpteur estonien, ancien sujet de l'Empire russe.- [ru] Адамсон, Амандус Хейнрих

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии