art.wikisort.org - Создатель

Ива́н Алексе́евич Влади́миров (29 декабря 1869 [10 января 1870], Вильно, Российская империя — 14 декабря 1947, Ленинград, СССР) — русский и советский живописец и рисовальщик, Заслуженный деятель искусств РСФСР. Известен как художник реалистической школы в живописи, баталист и автор цикла документальных зарисовок революционных событий 1917 года, будней военного коммунизма 1918—1921 годов.

| Иван Алексеевич Владимиров | |

|---|---|

Иван Алексеевич Владимиров Автопортрет, 1910 г. | |

| Дата рождения | 29 декабря 1869 (10 января 1870) или 29 ноября 1869[1] |

| Место рождения | Вильно, Российская империя |

| Дата смерти | 14 декабря 1947[2][3][4][…] |

| Место смерти | Ленинград, СССР |

| Страна |

|

| Жанр | батальный жанр |

| Учёба | Императорская Академия художеств |

| Стиль | реализм |

| Награды |

|

| Звания |

|

Биография

Иван Алексеевич родился 10 января 1870 года в Вильно (Вильнюс) в семье священника Алексея Владимирова (род. 1830) и англичанки Кэйт Владимирофф (Вагхорн) (род. 1834)[5]. Отец, одно время работал библиотекарем при Московском Английском клубе. Мать была акварелистом.

В 12 лет Иван уже работал на угольщике[6]. Много путешествовал в одиночку по Англии и в Полесье. Получил художественное образование в Виленской рисовальной школе Ивана Трутнева. Учился в Санкт-Петербургском юнкерском училище, по болезни оставил службу. В 1891—1893 годах учился в Петербургской Академии художеств, где специализировался у Богдана Виллевальде, Алексея Кившенко и Франца Рубо[7].

Вступил добровольцем в 210-й Ижорский батальон русской армии. В 1894 году посещал Военную пехотную школу[6].

Проводил ежегодно лето на Кавказе в горных аулах, привозя оттуда материал для картин, удостоенных больших и малых серебряных медалей: «Взятие турецкого редута», «Перевязочный пункт во время Кавказской войны». За картину «Перевязочный пункт во время Кавказской войны» в 1893 году получил звание классного художника второй степени, что давало ему возможность начать самостоятельное творчество. В 1897 году за полотно «Бой адыгейцев на реке Малке» был удостоен звания классного художника первой степени.

Был художественным корреспондентом журнала «Нива» в период русско-японской (1904—1905), балканских (1912—1913) и Первой мировой войн. Как он писал, «Во всех моих художественных работах основная идея была выразить устремление наших бравых бойцов к отражению и уничтожению ненавистных, но сильных и злобных врагов Родины». Автор циклов картин, посвящённых русско-японской войне («Орудие в опасности», «Артиллерийский бой», «Вернулся с войны», «В Манчжурии», «Разведка в ливень», «Допрос пленного», «Усиленная рекогносцировка»), революционным событиям 1905 года («У Зимнего дворца», «Бой на Пресне», «На баррикадах в 1905 году»), жизненным композициям («На дровяном складе», «Благотворитель», «Горе», «Изобретатель и капиталист», «Именины деда»), Первой мировой войне, зарисовками военных операций для журнала «Нива», акварелей, фотографий. До 1918 года был художником-корреспондентом английского журнала «The Graphic» — первого в мире художественного иллюстрированного журнала, сотрудничал с французским Illustration и рядом американских журналов.[8]

Владимирову принадлежат копии и зарисовки остатков росписи X—XI веков Сентинского храма в Тебердинском ущелье Карачаево-Черкесии[9].

Будучи противником модернизма в искусстве, предложил свои картины для выставки художников «Мира искусства», но был отвергнут, как устаревший реалист. Тогда он написал несколько картин на финские сюжеты в манере мирискусников, и под финским псевдонимом отдал эти картины на выставку. Был принят, удостоился лестных слов от Александра Бенуа, картины продали. И только в конце выставки Владимиров письмом в газету разоблачил всю интригу. Художник получил массу сочувствующих писем, даже открытку от Ильи Репина, поздравившего Владимирова с удачным розыгрышем модернистов: «Дорогой Иван Алексеевич! Спешу приветствовать Вас за Вашу великолепную шутку над нахальными мазилками и жалкими пигмеями, вообразившими себя новаторами нашего родного искусства. Ваша шутка нанесла убийственный удар по всем декадентам и прочим мазилкам — врагам реализма в живописи».

В 1910-х годах жил с женой и двумя дочерьми на своей даче на Морской улице. Ныне территория бывшей дачи Владимирова входит в состав губернаторской дачи поселка Комарово.

В 1917—1918 годы, работая в Петроградской милиции, рисовал портреты разыскиваемых преступников. Сделал большой цикл документальных зарисовок событий 1917—1918 годов («Арест царских генералов» (1918), «Петроград. Весна 1918» (1918) и др.).

В 1921 году сотрудничал с Американской администрацией помощи (ARA), прежде всего с Фрэнком Голдером и Дональдом Рэншо, а также с Юношеской христианской ассоциацией (YMCA) — со Спэрдженом Милтоном Кини и Этаном Теодором Колтоном. Все четверо покупали его рисунки, которые затем вывезли в Соединённые Штаты.[8]

Был членом Ассоциации художников революционной России. С 1932 года член ленинградского Союза советских художников. Писал картины на историко-революционные и батальные темы («В. И. Ленин на митинге» (1923), «Взятие будёновцами Мелитополя» (1925), «Бегство буржуазии из Новороссийска» (1926), «Ликвидация Врангельского фронта» (1932), «Баррикады в Испании» (1936), «В. И. Ленин и И. В. Сталин в Разливе в 1917 году» (1937), «Иностранцы в Ленинграде» (1937), «Въезд советских войск в Выборг» (1939), «Сдача финнов» (1940)). Участвовал в выставках «Красная Армия в советском искусстве» (1930), «15 лет РККА» (1933), в работе Всемирной выставки в Париже (1937).

Во время Советско-финской войны в силу возраста не мог поехать на фронт и по газетным сводкам создал картины «Сдача белофиннов», «Въезд советских войск в Выборг».

В годы Великой Отечественной войны находился в блокадном Ленинграде, готовил плакаты, выполнял эскизы и зарисовки, писал картины («Бой за Тихвин», 1943; «Бой на улицах Берлина», 1946), вёл дневник блокады.

Скончался 14 декабря 1947 года в Ленинграде на 78-м году жизни. Похоронен на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.

Произведения И. А. Владимирова хранятся в Государственном Русском музее[10], Государственной Третьяковской галерее[7], в музеях и частных собраниях.

Награды

- орден Трудового Красного Знамени (25.03.1945)

- медали

Работы

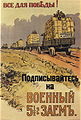

- Военный заём.

- Военный заём.

- Военный заём.

- «Кровавое воскресенье»

«Долой орла!» (Музей политической истории)

«Долой орла!» (Музей политической истории)- «Затопление кораблей Черноморского флота на Севастопольском рейде 11 сентября 1854 года»

- Атака татарского полка

- Конвоирование арестованных

- В подвалах ЧК

Семья

Внучка художника — архитектор и исследователь истории Санкт-Петербурга Наталия Игоревна Баторевич (1938—2021)[11].

Примечания

- Архив изобразительного искусства — 2003.

- Владимиров Иван Алексеевич // Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / под ред. А. М. Прохорова — 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия, 1969.

- https://www.wikiart.org/en/ivan-vladimirov

- Ivan Alekseevich Vladimirov

- John Wladimiroff. www.myheritage.com. Дата обращения: 30 октября 2021.

- https://library.brown.edu/cds/askb/pdf/vladimirov_art.pdf

- Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь. Т. 2. — М.: Искусство, 1972. — С. 298.

- Свидетель истории. Художник Иван Владимиров. izbrannoe.com. Дата обращения: 30 октября 2021.

- Изв. Имп. археол. комиссии. — СПб., 1904. — Вып. 4; подлинники хранятся в архиве ИМК. См. также: Белецкий Д. В., Виноградов А. Ю. Нижний Архыз и Сенты — древнейшие храмы России. — М., 2011. — Табл. 18—28.

- Государственный Русский музей. Живопись. Первая половина XX века. Каталог. Т. 8. А—В. — СПб., Palace Editions. 1997. — С. 116—117.

- Саша Кругосветов. Поселок Комарово и его обитатели. Независимая газета (18 марта 2020).

Источники

- Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь. Т.2. М., Искусство, 1972. С.298-299.

- Государственный Русский музей. Живопись. Первая половина XX века. Каталог. А—В. Т. 8.. СПб, Palace Editions. 1997. С.116-117.

- Баторевич Н. И. Всю жизнь я служил России… [Текст] : жизнь и творчество художника И. А. Владимирова / Н. И. Баторевич. — СПб: Дмитрий Буланин, 2013. — 365 с. — ISBN 978-5-86007-724-9

- Лазарев С. Е. Владимиров Иван Алексеевич // Россия в Гражданской войне. 1918—1922: Энциклопедия: в 3 т. / отв. ред. А. К. Сорокин. Т. 1: А—З. М.: Политическая энциклопедия, 2020. С. 367—369.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии