art.wikisort.org - Исследователь

Марк Дми́триевич Филосо́фов (14 мая 1892[1][2], Санкт-Петербург, Российская империя — 14 февраля 1938[К 1], Куйбышев, СССР) — искусствовед, учёный секретарь Государственного Эрмитажа (1925—1932; 1933—1935), член художественных комиссий по охране памятников искусства и старины, руководитель художественного отдела Куйбышевского краеведческого музея (1935—1936), заведующий научной частью Куйбышевского областного художественного музея (1937).

| Марк Дмитриевич Философов | |

|---|---|

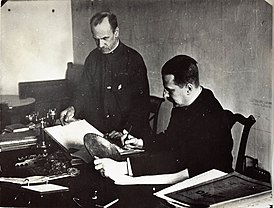

В кабинете учёного секретаря Эрмитажа. М. Д. Философов (сидит) и делопроизводитель Б. И. Игнатьев. На заднем плане — диван Пушкина. Конец 1920-х годов | |

| Дата рождения | 14 мая 1892 |

| Место рождения | Санкт-Петербург |

| Дата смерти | 14 февраля 1938 (45 лет) |

| Место смерти | Самара |

| Гражданство |

|

| Род деятельности | искусствовед, музейный работник |

| Отец | Дмитрий Александрович Философов (1861—1907) |

| Мать | Мария Алексеевна Философова (урожд. Мельникова, в 1-м браке Бибикова; 1857—1942) |

Биография

Санкт-Петербург—Петроград—Ленинград

Родился в 1892 году в Петербурге в дворянской семье. Отец — государственный деятель Дмитрий Александрович Философов (1861—1907), мать — Мария Алексеевна Философова (урожд. Мельникова, в 1-м браке Бибикова; 1857—1942), дочь генерал-инженера А. П. Мельникова и племянница инженера и министра путей сообщения П. П. Мельникова[8]. Был младшим из двух сыновей (старший брат Дмитрий родился в 1884 году). Крещение Марка состоялось 2 июля 1892 года, в Покровской церкви погоста Бежаницы Новоржевского уезда Псковской Епархии[9].

В 1909 году окончил Вторую Петербургскую гимназию. В 1912—1913 годах путешествовал по Франции и Германии. Окончил юридический факультетах Санкт-Петербургского университета[1] (в 1915—1916 годах обучался также на историческом факультете университета[7]). В Первую мировую войну провёл год в действующей армии. Вернувшись с фронта, работал в артели «Труд». Увидев Философова за уборкой снега, друг семьи, художник и историк искусства А. Н. Бенуа пригласил его на работу в Государственный Эрмитаж[7].

С февраля 1918 года Философов работал в Художественной комиссии при Зимнем дворце, с июня — в Комиссии по охране памятников искусства и старины, с февраля 1919 года занимал должность «ассистента Отделения искусства нового времени»[10][7]. В 1925 году был научным сотрудником Государственного музейного фонда Ленинградского отделения Главнауки Народного комиссариата просвещения РСФСР[7]. С 15 ноября 1925 года работал учёным секретарём Эрмитажа, с 6 мая 1926 года был членом правления Эрмитажа. В 1927 году неоднократно временно исполнял обязанности директора Эрмитажа[11]. Активно участвовал в деятельности общества «Старый Петербург»[12][7][13][14].

Считаясь социально опасным элементом для советской власти в силу своего происхождения из старинного дворянского рода, занятий отца (шталмейстер императорского двора, член Государственного совета и министр торговли и промышленности) и наличия связей с эмигрантами (Д. В. Философов и А. Н. Бенуа) неоднократно арестовывался «по подозрению в контрреволюционной деятельности» — в 1919, 1933 и 1935 годах[15][16].

2 февраля 1932 года Философов был освобождён от должности учёного секретаря и переведён на должность заместителя заведующего сектором Запада. С 27 января по 2 апреля 1933 года в связи с арестом возник перерыв в работе. С 12 июля 1833 года вернулся к работе учёного секретаря[1].

18 марта 1935 года был уволен из Эрмитажа[1][7].

Самара—Куйбышев

В марте 1935 года выслан из Ленинграда в Куйбышев. C 1 июня работал в Куйбышевском краеведческом музее в должности заведующего художественным отделом[17][4].

В январе 1937 года, после образования Куйбышевского областного художественного музея был назначен заведующим научной частью.

Арест и гибель

19 октября этого года арестован, обвинён в контрреволюционной деятельности по статье 58, пп. 10 и 11 УК РСФСР. Содержался в Кряжской тюрьме.

31 декабря тройкой при Управлении НКВД по Куйбышевской области приговорён к расстрелу[3][4][5].

Расстрелян 14 февраля 1938 года в Куйбышеве[К 1]. Место захоронения неизвестно[3][4][5][7].

Реабилитация

Реабилитирован посмертно Куйбышевским областным судом 14 сентября 1956 года[3][5].

Деятельность

Пушкинские реликвии

Согласно музейной легенде XX века, верифицированной исследованиями начала XXI века, благодаря М. Д. Философову был сохранён исторический диван Пушкина, в конце 90-х годов XIX века полученный в дар его матерью от её сестры Варвары Алексеевны Пушкиной, жены младшего сына поэта. Мария Алексеевна Философова перевезла реликвию в своё имение Усадище Бежаницкой волости Новоржевского уезда Псковской губернии, где диван находился до Октябрьской революции и начала Гражданской войны[12][18][К 2].

Согласно архивным разысканиям научного сотрудника Государственного Эрмитажа, хранителя коллекции мебели И. А. Гарманова, диван был перевезён М. Д. Философовым из фамильной усадьбы в Петроград в связи с революционными и военными событиями и впоследствии передан им в Эрмитаж. Документов о передаче не обнаружено, первое упоминание о диване содержится в музейной описи 1923 года, согласно которой он находился в «Канцелярии Эрмитажа», позднее диван был перемещён в кабинет Философова, занимавшего должность учёного секретаря Эрмитажа. Местонахождение дивана в кабинете зафиксировано фотографией конца 1920-х годов и музейной описью 1930 года. В 1937 году при подготовке к Пушкинскому юбилею диван был передан из Эрмитажа в Пушкинский Дом, откуда поступил в Музей-квартиру А. С. Пушкина на Мойке, 12[17][20].

М. Д. Философов передал в Пушкинский Дом также хранившееся в их семье пресс-папье, сделанное по распоряжению младшего сына поэта Г. А. Пушкина из обломков разрушенной бурей последней из трёх сосен, воспетых Пушкиным в элегии «Вновь я посетил…» (1835). На верхней части прямоугольного соснового бруска прикреплены серебряные пластинки с выгравированными строками из пушкинского стихотворения и надписью: «Часть последней сосны, сломанной бурей 5-го июля 1895 года. Село Михайловское». Несколько таких пресс-папье были подарены Г. А. Пушкиным друзьям. Экземпляр, переданный М. Д. Философовым, находится в музее-заповеднике Михайловское[21][22][15].

Эрмитаж

Основным направлением работы М. Д. Философова в Эрмитаже в послереволюционные годы было сохранение художественных ценностей из частных собраний — учёт и вывоз национализированного дворянского имущества из разорённых дворцов, квартир и усадеб в хранилища музейного фонда и его экспертиза. Он работал с аукционами, осуществлял связи с провинциальными музеями, способствуя пополнению их собраний из Государственного музейного фонда. В середине 1920-х годов занимался каталогизацией антикварного серебра, хранящегося в Гохране, работал с коллекциями фарфора, в том числе веджвудским «Cервизом с зелёной лягушкой»[10][7][13].

Согласно сохранившимся архивным документам и свидетельствам коллег, работая на должности учёного секретаря Эрмитажа, Философов организовал чёткую систему регистрации и учёта. По воспоминаниям профессора Б. Б. Пиотровского, в конце 1920-х годов, когда руководство Эрмитажа неоднократно менялось, административная работа была «в надежных руках учёного секретаря Философова, очень чётко выполнявшего свои обязанности»[12][23].

Куйбышевский музей

В середине 1930-х годов, когда М. Д. Философов приступил к работе в Куйбышевском краеведческом музее, его здание находилось в аварийном состоянии, а художественная коллекция не была грамотно упорядочена. Философов вошёл в состав созданной при участии Народного комиссариата просвещения комиссии, осуществившей проверку фондов, которая выявила значительное количество неучтенных вещей музейного уровня. Результатом этой работы было увеличение количества экспонатов в 3 раза[3][16].

Философов возглавлял работу по научному описанию фондов музея, занимался сверкой, упорядочением, описанием и учётом коллекции художественного отдела. Им была организована передача в музей авторских произведений Ломоносовского фарфорового завода, выполнены расшифровки и переводы на русский язык подписей на полотнах ряда художников Западной Европы и русского авангарда. Философов стал организатором процедуры выделения художественной коллекции музея в самостоятельный Художественный музей, постановление о создании которого было принято в январе 1937 года[4][16].

Незадолго до последнего ареста Философов разработал концепцию первой экспозиции художественного музея, занимавшей пять залов[4][5][К 3].

Память

Документы, связанные с жизнью М. Д. Философова, хранятся в Архиве Государственного Эрмитажа (Ф. 35. Оп. 1. Д. 1—73) и Архиве Российской Академии наук (Санкт-Петербургский филиал. Ф. 312. Оп. 003. Д. 226)[24][25][26]

В 2007 году в Самарском областном историко-краеведческом музее имени П. В. Алабина состоялась мемориальная выставка, посвящённая памяти М. Д. Философова, где были представлены произведения искусства и документы из архива музея, связанные с его жизнью и работой[5].

В XXI веке на территории бывшего имения Усадище, последним владельцем которого был М. Д. Философов, располагается Бежаницкий историко-культурный центр Философовых, где проводятся конференции «Философовские чтения», материалы которых издаются в одноимённых сборниках. Публикуемые в сборниках архивные разыскания и исследования связаны с историей рода Философовых, ряд публикаций посвящён жизни и судьбе М. Д. Философова[7][27].

Комментарии

- Дата 14 февраля указана в работах научных сотрудников музеев[3][4] и в справке из архивов ФСБ, выданной по запросу Самарского областного историко-краеведческого музея имени П. В. Алабина в 1990-е годы и опубликованной В. А. Черновой[5]. В некоторых источниках (Ленинградский мартиролог и др.) фигурирует дата 15 февраля[6][7].

- После революции имение и материальные ценности Философовых были национализированы, в доме разместилась школа крестьянской молодёжи[19].

- Научное исследование музейной коллекции, разработка концепции первой экспозиции художественного музея и подготовка к переезду в новое здание проводились М. Д. Философовым совместно с высланной из Ленинграда коллегой, бывшей сотрудницей Эрмитажа Татьяной Георгиевной Ржепецкой (1906—1988)[16].

Примечания

- Пиотровский, 2000, с. 324.

- Краеведческий календарь. Библиотечный портал Псковской области. Дата обращения: 1 ноября 2019.

- Гарманов, 2014, с. 53.

- Седова, 2015, с. 26.

- Чернова В. А. Памяти М. Д. Философова (1892—1938). (Опыт создания мемориальной выставки, посвящённой сотруднику музея). ais-aica.ru. Ассоциация искусствоведов. Дата обращения: 1 ноября 2019. Архивировано 19 сентября 2020 года.

- Философов Марк Дмитриевич. bessmertnybarak.ru. Бессмертный барак. — Ленинградский мартиролог. Том 8. Дата обращения: 1 ноября 2019.

- Антипова Р. Н. Марку Дмитриевичу Философову (1892—1938) посвящается. museums.pskov.ru. Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Дата обращения: 1 ноября 2019. Архивировано 20 октября 2019 года.

- Седова, 2015, с. 24.

- Философова Т.Г. Сохраняя беспристрастность: Марк Дмитриевич Философов (рус.) // Философовские чтения: Сб. материалов шестых Философовских чтений – Псков: ООО «ЛОГОС Плюс». — 2016. — С. с.158-167. Архивировано 8 октября 2020 года.

- Пиотровский, 2000, с. 78, 324.

- Пиотровский, 2000, с. 78, 313, 324.

- Гарманов, 2014, с. 52.

- Художественное собрание Набоковых. nabokov.museums.spbu.ru. Дом Набокова. Дата обращения: 1 ноября 2019. Архивировано 23 октября 2019 года.

- Шехурина, 2008.

- Седова, 2015, с. 25.

- Жердева, 2015, с. 488.

- Гарманов, 2014, с. 52—53.

- Седова, 2015, с. 24—25.

- Булдакова В. В. Философовы и Бежаницы : [арх. 27 октября 2021] // Философовские чтения : Сборник материалов первых Философовских чтений / cост. Р. Антипова ; вступ. слово А. Трофимова. — Псков : Псковский обл. центр народного творчества, 2005. — С. 68. — 252 с. — ISBN 5-930660-24-7.

- Гарманов, 2016, с. 80—92.

- Гейченко, 1986, гл. «Пушкинские сувениры».

- Февчук, 1990.

- Пиотровский, 2000, с. 78.

- Соломаха, 2002, с. 18—19.

- Архив Государственного Эрмитажа.

- Архив Российской Академии наук.

- Список публикаций Философовских чтений. bezmuzei.ucoz.ru. Бежаницкий историко-культурный центр Философовых. Дата обращения: 1 ноября 2019.

Литература

Архивы

- Личный фонд М. Д. Философова // Архив Государственного Эрмитажа. Ф. 35. Оп. 1. Д. 1—73. — 1918—1932 гг.

- Философов Марк Дмитриевич, ст. экономист ГАИМК. Трудовой список // Архив Российской Академии наук. Санкт-Петербургский филиал. Ф. 312. Оп. 003. Д. 226. — 1918—1935 гг.

Книги и журналы

- Гарманов И. А. Мемориальный диван-шлафбанк А. С. Пушкина и его стилистический аналог из Зимнего дворца // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики : журнал. — Тамбов : Грамота, 2014. — № 7 (45) : в 2 ч. — Ч. 2. — С. 50—53. — ISSN 1997-292X.

- Гарманов И. А. Учёный секретарь Государственного Эрмитажа М. Д. Филосо́фов и мемориальный диван А. С. Пушкина. Верификация легенды // Труды Государственного Эрмитажа / Гос. Эрмитаж ; науч. ред. С. В. Томсинский. — СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2016. — Т. LXXXII : Из истории русской культуры XII—XX веков. К 75-летию Отдела истории русской культуры (1941—2016). — С. 80—92. — 326 с. — ISBN 978-5-93572-669-0.

- Седова Г. М. О мемориальном диване в кабинете А. С. Пушкина // Пушкинский музеум : альманах / под ред. С. М. Некрасова, Г. М. Седовой. — СПб. : Всероссийский музей А. С. Пушкина, 2015. — Вып. 7. — С. 23—34. — ISBN 978-5-4380-0093-8.

- Жердева Ю. А. Самарский (Куйбышевский) художественный музей в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. // Проблемы изучения военной истории : сборник статей Третьей Всероссийской научной конференции с международным участием. Самара, 24—25 марта 2015 г.. — Самара : Научно-технический центр, 2015. — С. 488—494. — 547 с. — ISBN 978-5-98229-266-7.

- Гейченко С. С. У Лукоморья : Рассказы хранителя Пушкинского заповедника / Семён Гейченко. — 5-е изд., доп. — Л. : Лениздат, 1986. — 494 с.

- Пиотровский Б. Б. История Эрмитажа : краткий очерк : материалы и документы / Борис Пиотровский ; вступ. ст. и общ. ред. М. Б. Пиотровского. — М. : Искусство, 2000. — 575 с. — 2000 экз. — ISBN 5-210-01374-X.

- Февчук Л. П. Портреты и судьбы : Из ленинградской Пушкинианы / Л. П. Февчук. — Л. : Лениздат, 1990. — 189 с. — ISBN 5-289-00603-6.

- Личные архивные фонды Государственного Эрмитажа : справочник / Гос. Эрмитаж; [авт.-сост. Е. Ю. Соломаха]. — СПб. : Гос. Эрмитаж, 2002. — Вып. 2. — С. 18—19. — 51 с. — 1000 экз. — ISBN 5-93572-050-7.

Философовские чтения

- Гарманов И. А. Судеб странное пресечение. Философовы, Эрмитаж и диван А.С. Пушкина // Философовские чтения : Сборник материалов четвертых Философовских чтений. — Псков : Логос Плюс, 2011. — С. 169—182.

- Жердева Ю. А. Марк Дмитриевич Философов в Куйбышевском музее // Философовские чтения : Сборник материалов третьих Философовских чтений. — Псков : Логос Плюс, 2008. — С. 158—172.

- Жердева Ю. А. «Дело Философова» в Самаре: культурологический дискурс // Философовские чтения : Сборник материалов четвертых Философовских чтений. — Псков : Логос Плюс, 2011. — С. 183—193.

- Философова Т.Г. Сохраняя беспристрастность: Марк Дмитриевич Философов // Философовские чтения: Сб. материалов шестых Философовских чтений – Псков: ООО «ЛОГОС Плюс», 2016– с.158-167

- Чернова В. А. Памяти М. Д. Философова (1892—1938) (опыт создания мемориальной выставки, посвящённой сотруднику музея) // Философовские чтения : Сборник материалов третьих Философовских чтений. — Псков : Логос Плюс, 2008. — С. 173—183.

- Шехурина Л. Д. Cудьба Марка Дмитриевича Философова // Философовские чтения : Сборник материалов третьих Философовских чтений. — Псков : Логос Плюс, 2008. — С. 149—158.

Ссылки

- Антипова Р. Н. Марку Дмитриевичу Философову (1892—1938) посвящается. museums.pskov.ru. Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Дата обращения: 1 ноября 2019.

- Чернова В. А. Памяти М. Д. Философова (1892—1938). (Опыт создания мемориальной выставки, посвящённой сотруднику музея). ais-aica.ru. Ассоциация искусствоведов. Дата обращения: 1 ноября 2019.

- Философов Марк Дмитриевич. bessmertnybarak.ru. Бессмертный барак. — Ленинградский мартиролог. Том 8. Дата обращения: 1 ноября 2019.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии