art.wikisort.org - Künstler

Fritz (Franz Xaver Friedrich) Quant (* 18. Februar 1888 in Trier; † 3. November 1933 ebenda) war ein deutscher Grafiker, Maler und Gestalter.

Herkunft und Grundausbildung

Fritz Quant war das älteste Kind des Küfermeisters und Gastwirts Hermann Quant und dessen Ehefrau Barbara geb. Mendel.[1] Er begann seine Grundausbildung mit einer Lehre bei dem Kirchenmaler Peter Thomas,[2] die er im Jahre 1908 mit der Gesellenprüfung abschloss. Berufsbegleitend besuchte er auch als „Malergehilfe“ die Trierer Handwerker- und Kunstgewerbeschule mit den Ausbildungsschwerpunkten Malerei bei August Trümper und Innenraumgestaltung bei Hans Proppe.[3] Im Jahre 1912 legte er das sog. Künstler-Einjährige ab und trat als Freiwilliger in die Armee ein. Sein Militärdienst blieb jedoch nur ein kurzes Zwischenspiel, da er krankheitsbedingt wehruntauglich wurde.

Künstlerischer Werdegang

Zur Weiterbildung studierte Fritz Quant während des Jahres 1915 an der langjährig von Max Seliger geleiteten und reformierten Staatlichen Akademie für graphische Künste und Buchgewerbe in Leipzig und erlernte dort in der bekannten Grafikklasse von Alois Kolb die Technik des Radierens.

Nachfolgend übernahm er bis 1918 an der Trierer Kunstgewerbeschule stellvertretend den Lehrauftrag des zum Landsturm eingezogenen Leiters der Malklasse August Trümper.

Mit einer Ausnahmegenehmigung von Richard Riemerschmid, Direktor der Kunstgewerbeschule München, konnte Fritz Quant in den Jahren 1920–1922 dort unter Robert Engels und Adolf Schinnerer studieren. Dabei fand er auch Anschluss an eine gemäßigte Moderne, jene besonders in der Münchener Kunstszene florierende Malerei der „Goldenen Mitte“,[4] gespeist aus französischem Post-Impressionismus und einem entschärften deutschen Expressionismus, die sich rückblickend unter den kunsthistorischen Sammelbegriff des „Expressiven Realismus“ einordnen lässt. Sie beeinflusste Fritz Quant ebenso wie seine Studienkollegen aus der heimatlichen Großregion, den Trierer Peter Krisam (1901–1985), die Saarländerin Mia Münster oder den Luxemburger Joseph Kutter in dessen Frühwerk.[5]

In Trier lebte Fritz Quant, seit 1925 mit Mieze (Maria) Scherzberg (1901–1976) kinderlos verheiratet, als freischaffender Künstler; nur in seinen letzten drei Lebensjahren beschäftigte ihn die Trierer Kunstgewerbeschule als Lehrer. Innerhalb der Trierer Kunstszene war Quant gut vernetzt. Als Mitglied der „Trierer Künstlergilde“, des Künstler-Großverbandes von Rhein, Mosel und Nahe Künstlerbund Westmark, der Trierer Künstlergruppe „Die Freie Vereinigung“ und der Gesellschaft „Bildende Künstler und Kunstfreunde e.V. Trier“, stellte er regelmäßig aus. Überregional schloss er sich den „Neudeutschen Künstlergilden – N.K.G.“[6] und dem „Bund der Deutschen Gebrauchsgrafiker“ BDG an. Nach der nationalsozialistischen Machteroberung und der Überführung aller Vereinigungen in NS-Organisationen wurde Quant auf seine Bewerbung hin im September 1933 in die Bezirksgruppe Trier des Reichskartells der bildenden Künste aufgenommen und mit der staatlichen Lizenz für Aufträge und Ausstellungen versehen.[7]

Werke

Der Ausstellungskatalog 1994 des Stadtmuseums Simeonstift Trier enthält ein von den Autoren Christine Beier und Heinrich Nebgen erstelltes umfassendes Werkverzeichnis mit insgesamt 376 Positionen aus Quants universal ausgelegten Arbeitsgebieten, unter ihnen 57 Werke der freien Malerei (Gemälde, Tempera, Ölskizzen, Pastelle und Aquarelle). Die größten Werkblöcke entfallen auf Zeichnungen und Druckgrafik sowie auf angewandte Kunst, vor allem Raumgestaltung.

Grafik

Schon früh erlangte Fritz Quant eine beachtliche Popularität als „Schwarz-Weiß-Künstler“. Seine unmittelbar nach Abschluss der Leipziger Studienzeit einsetzenden Serien von Radierungen, Lithografien und vervielfältigten Federzeichnungen, in denen er Ansichten aus seiner Heimatstadt Trier, aus der Moselregion und der Eifel gestaltete, machten ihn schnell bekannt. Dabei verband er eine meisterhaft beherrschte Technik, auch in der Kombination verschiedener grafischer Verfahren, mit konventioneller Wirklichkeitstreue im Motiv. Oft gab er seine aus ungewohntem Blickwinkel gesehenen Baudenkmäler, stillen Winkel oder Landschaftsausschnitte mit einem „balladenhaft-schwermütigen“[8] Stimmungsgehalt wieder (Abbildung: St. Matthias-Basilika von Norden). Doch er schuf auch weniger „verhangene“ Darstellungen wie seine Federzeichnungen der „Moselburgen“ (Abbildung: Burg Arras), die er in Mappen zu 6 oder 15 Blättern und als Buchillustrationen zum Reisebericht „Burgenzauber an der Mosel“ von Heinrich Tiaden erfolgreich vermarkten konnte. Die entsprechenden Vorlagen (Bleistiftskizzen und Aufnahmen mit einer Plattenkamera vor Ort) waren im Jahre 1917 auf einer zweiwöchigen Mosel-Radtour des Malers mit dem Autor entstanden.

- Burg Arras aus der Mappe „Moselburgen“ (vor 1925), 260 mm × 175 mm

- Matthiasbasilika von Norden (1916), 261 mm × 174 mm

- Moselkrahn (vor 1916), 82 mm × 65 mm

- Balkonhäuschen Zurlaubener Ufer, (vor 1916), 91 mm × 70 mm

- Römerbrücke (vor 1921), 223 mm × 168 mm

- Judengasse in Trier (1917 oder früher), 300 mm × 135 mm

- St. Paulin in Trier (1917 oder früher), 280 mm × 120 mm

- Benediktinerabtei St. Matthias (1919), 395 mm × 230 mm

- Gratulant (vor 1917), 70 mm x 68 mm

- Steipenbering in Trier (ca. 1920), 255 mm × 175 mm

- Krahnenstraße in Trier (1917 oder früher), 139 mm x 68 mm

- Zurlauben im Schnee (ca. 1920), 230 mm x 450 mm

Angewandte Grafik

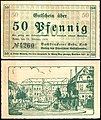

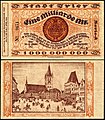

Wie beim Beispiel „Moselburgen“ verschränkten sich bei Quant häufig freie und angewandte Grafik. Die Beliebtheit seiner Ansichten brachten ihm vielfältige Aufträge zur Werbemittelgestaltung, insbesondere auf den Gebieten des Weinhandels und der Tabakindustrie (Weinetiketten, Weinkarten, Geschäftspapiere und Verpackungen) ein. Er entwarf lokale Notgeldscheine, Ehrenurkunden, Familienanzeigen, private Exlibris und widmete sich eingehend dem künstlerischen Buchschmuck. So stammten u. a. die umfangreichen Illustrationen zur Werbebroschüre „Rheinlands Weine“,[9] die viel beachtete Rekonstruktionszeichnung des römischen Grabmals von Igel für das gleichnamige Standardwerk von Dragendorff/Krüger oder die Titelseiten der Periodika „Trierer Zeitschrift“[10] und „Trierische Heimat“[11] von seiner Hand.

- 1 Pfennig Notgeldschein (1920), VS: ein Zitat aus der Trebeta-Sage, RS: Porta Nigra

- 2 Pfennig Notgeldschein (1920), RS: Trierer Dom und Liebfrauenkirche

- 25 Pfennig Notgeldschein (1920), RS: Kaiserthermen

- 50 Pfennig Notgeldschein (1920), RS: Kornmarkt

- Zehn Millionen Mark Notgeldschein (1923), RS: Stadtansicht von Trier nach einem Stich von Merian (1646)

- Einhundert Millionen Mark Notgeldschein (1923), RS: Römerbrücke

- Eine Milliarde Mark Notgeldschein (1923), RS: Trierer Hauptmarkt

Freie Malerei

Die freie Malerei kam zu kurz in Fritz Quants zu kurzem Leben. Über welches Potenzial der Künstler verfügte, zeigte schon sein Gemälde „Münchener Fasching“ mit großzügiger Pinselschrift und einer das quirlige Tanzmotiv unterstreichenden Expressivität der Farben. Ebenso eigenständig und bemerkenswert waren seine Landschaften mit tief liegendem Horizont, über die er grandiose Wolkenhimmel spannte, so u. a. bei seinem „Blick auf Trier von Westen“, das in einer weiteren Version dem Reichskanzler Gustav Stresemann zum Amtsantritt als Geschenk überreicht wurde.[12] Doch Quants zahlreiche Projekte anderer Sparten ließen, auch dem Lebensunterhalt geschuldet, nur ein relativ schmales Œuvre an Staffeleimalerei entstehen. Es waren vorwiegend Ansichten aus der Großregion, starkfarbig leuchtend und auf markante Formelemente reduziert wie beispielsweise „Bernkastel“, „Weinfelder Maar“ oder „Saarburg“. Einige subtile Blumenstücke ergänzten das Werk.

- Münchener Fasching, Öl auf Malpappe, 1921, 67 cm × 78 cm

- Stadtansicht von Trier über die Mosel, 1921, Öl auf Leinwand, 32 cm x 57 cm

- Blick auf Trier von Westen, um 1922, Öl auf Leinwand, 83 cm × 97 cm

- Bernkastel, Öl auf Leinwand, 1930, 58 cm × 85 cm

- Entwurf Finanzamt Cochem, 1930, Tempera, 17 cm × 40,7 cm. Ausmalung untergegangen

Raumgestaltung

In seinem letzten Lebensjahrzehnt widmete sich Fritz Quant trotz angegriffener Gesundheit ganz überwiegend der Innenraumgestaltung. Die Erarbeitung der Raumkonzepte und die Ausmalung von mehr als 30 Sakralbauten und profanen Objekten wie Kirchen, Kapellen, Amtsgebäuden, Schulsälen, Museumsräumen und Gasthäusern[13] erweist seine enorme Produktivität auf diesem Gebiet. Kriegszerstörungen, Umbauten oder Übermalungen ließen jedoch diese Gesamtkunstwerke bis auf wenige Ausnahmen, wie beispielsweise den großen Sitzungssaal im Alten Rathaus Wittlich, untergehen. Soweit nachgelassene Raumkunst-Entwürfe Quants und zeitgenössische Rezensionen[14] eine Beurteilung zulassen, bewegte er sich bei seiner vorwiegend ornamentalen Malerei zwischen den Polen eines bürgerlich konservativen Späthistorismus mit Jugendstil-Elementen und expressionistischer Beeinflussung mit kräftig-kontrastreicher Farbwahl, bis hin zu ungewohntem Schwarz als Wandfarbe. Seine Raumkunst war Auftragskunst.

Vermächtnis und Ehrungen

Quants Witwe und Erbin vermachte am 28. Oktober 1959 dessen künstlerischen Nachlass an Ölgemälden, Zeichnungen, Kupferplatten/Radierungen „seiner geliebten Vaterstadt Trier“ und bat zugleich um Pflege des Werkes zum Gedächtnis des Malers.[15] Nach ihrem Tod im Jahre 1976 gelangten über 400 Werke aus allen Arbeitsgebieten des Künstlers, einschließlich der Kupferplatten der Druckgrafik sowie persönliche Dokumente und Gegenstände an die Stadt Trier bzw. an das Stadtmuseum Simeonstift Trier. Die Stadt Trier benannte noch im selben Jahr eine Straße im Neubaugebiet Feyen/Grafschaft nach Fritz Quant. Sie gewährte zudem ein Ehrengrab auf dem Trierer Hauptfriedhof, in dem der Maler und seine Ehefrau ruhen.[16]

Publikationen (Auswahl)

- Moselburgen – 6 bzw. 15 Blätter nach Originalfederzeichnungen von Fritz Quant, Kommissions-Verlag Fr. Lintzsche Buch- und Kunsthandlung Trier, o. J. (1919); mehrere Exemplare im Nachlass des Künstlers, Stadtmuseum Simeonstift Trier.

- Heinrich Tiaden: Burgenzauber an der Mosel. Fröhliche Künstlerfahrten in einem Land der Glückseligkeit. Mit Federzeichnungen von Fritz Quant. Fr. Seybold’s Verlagsbuchhandlung, München 1920.

Ausstellungen

- 1916 – Trier. Einzelausstellung im Provinzialmuseum (heute Rheinisches Landesmuseum Trier).

- 1916 – Köln. Kölnischer Kunstverein: „Kunst aus Kölner Privatbesitz“

- 1917 – Trier. Ausstellung „Front und Heimat“ im Provinzialmuseum.

- 1917 – München. Sommerausstellung des Deutschen Künstler-Verbandes „Die Juryfreien e.V.“

- 1919 – Trier. Weihnachts-Atelierausstellung des Malers in seiner „geräumigen Glashalle im Gartenfeld“.

- 1920 – Trier. Trierer Künstlergilde. Ausstellung in den Geschäftsräumen der „Blauen Hand“, Brotstraße, im Rahmen der „Trierer Kunstwoche“.[17]

- 1924 – Trier. Freie Ausstellung im „Autofag-Haus“ in Trier, Simeonstraße.

- 1924 – Trier. Trierer Künstlergilde. Weihnachtsausstellung im „Haus Venedig“.

- 1925 – Trier. Kunst- und Gewerbeausstellung in der Handwerker- und Kunstgewerbeschule.

- 1926 – Trier. Einzelausstellung im Provinzialmuseum.

- 1926 – Trier. Freie Vereinigung Trierer Künstler, Ausstellungen in der Buch- und Kunsthandlung Lintz (Juli) und im Provinzialmuseum (November).

- 1927 – Trier. Freie Vereinigung Trierer Künstler, Ausstellung im Provinzialmuseum.

- 1928 – Trier. Freie Vereinigung Trierer Künstler, Weihnachtsausstellung im Provinzialmuseum.

- 1929 – Trier. Christliche Kunstausstellung, Gemeinschaftsausstellung mit Bildhauer Anton Nagel.

- 1929 – Trier. Freie Ausstellung „Das praktische Heim“ in der städtischen Tonhalle.

- 1930 – Trier. Ausstellung der Gesellschaft Bildende Künstler und Kunstfreunde im Kasino

- 1933/34 – Trier. Gedächtnisausstellung im Provinzialmuseum.[18]

- 1978–1980 – Kairo (Goethe-Institut), Herzogenbusch und Gloucester (Partnerstädte der Stadt Trier), Barr (Elsass), Straßburg und Lüttich, „Trier-Ansichten“, Wanderausstellung Trierer Maler.

- 1981 – Trier. Städtisches Museum Simeonstift, Ausstellung des gesamten künstlerischen Nachlasses.

- 1994/95 – Trier. Städtisches Museum Simeonstift. Retrospektive mit Katalog.[19]

- 2003 – „Zur Formveredelung und Geschmackserziehung“ – die Werkkunstschule Trier[20]

- 2013 – Wittlich. Galerie im Alten Rathaus, „Gesamtkunstwerker – Der Maler, Grafiker und Gestalter Fritz Quant“ (Fritz Quant zum 125. Geburtstag – Aus der Sammlung des Stadtmuseums Simeonstift u. a.).[21]

Literatur

- Johannes Mumbauer: Fritz Quant, ein trierischer Radierer. In: Kur-Trier. Nr. 6, November 1917, S. 91–93.

- Hans Dragendorff, Emil Krüger: Das Grabmal von Igel. Trier 1924, Tafel 20.

- Paul Mauder: Trierer Malerei – Trierer Malergruppen und Trierer Maler. In: Trierische Heimat. 7. Jg., Heft 7, April 1931, S. 97–99; Heft 8/9, Mai/Juni 1931, S. 117–119 und Heft 10, Juli 1931, S. 152–153.

- Quant, Fritz. In: Hans Vollmer (Hrsg.): Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Begründet von Ulrich Thieme und Felix Becker. Band 27: Piermaria–Ramsdell. E. A. Seemann, Leipzig 1933, S. 498.

- Quant, Fritz. In: Hans Vollmer (Hrsg.): Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX. Jahrhunderts. Band 4: Q–U. E. A. Seemann, Leipzig 1958, S. 1.

- Reinhard Heß: Fritz Quant, der Maler. In: Neues Trierisches Jahrbuch. 1967, S. 53–56 mit Abb. 12 und 13.

- Rainer Zimmermann: Die Kunst der verschollenen Generation – Deutsche Malerei des Expressiven Realismus. Düsseldorf und Wien 1980; derselbe: Malerei des Expressiven Realismus. In: Museum Expressiver Realismus – Malerei im 20. Jahrhundert. Neues Schloß Kisslegg, Stuttgart o. J. (1992), S. 5–10.

- Dieter Ahrens: Das Werk Fritz Quants im Städtischen Museum Simeonstift. In: Neues Trierisches Jahrbuch. 1981, S. 53–54.

- Elisabeth Dühr, Richard Hüttel (Hrsg.): Im Bilde reisen. Moselansichten von William Turner bis August Sander. Ausstellungskatalog, Trier 1996, S. 200–203.

- Bärbel Schulte: Quant, Fritz, Maler und Graphiker. In: Heinz Monz (Hrsg.): Trierer Biographisches Lexikon. Trier 2000, S. 350.

- Quant, Fritz. In: Dictionary of Artists. Edition Gmünd, Paris 2006, Band 11: Pinchon–Rouck. ISBN 2-7000-3081-8, S. 521 (Textarchiv – Internet Archive – Leseprobe).

- Christl Lehnert-Leven: Trierer Künstlerbiographien IV: Fritz Quant, Hans Adamy, Alexander Mohr und Paul Nicolaus. In: Neues Trierisches Jahrbuch. Band 59. Verein Trierisch, 2019, ISSN 0077-7765, S. 9–53.

Einzelnachweise

- Biografischer und künstlerischer Nachlass im Stadtmuseum Simeonstift Trier.

- Heinrich Nebgen: Thomas, Peter, Maler, Kirchenmaler und Restaurator. In: Heinz Monz (Hrsg.): Trierer Biographisches Lexikon. Trier 2000, S. 465–466;

Elisabeth Schaumann-Schwarz: Der Maler Peter Thomas. In: Neues Trierisches Jahrbuch. 1984, S. 157–159 mit Abb. 40. - Buchgeschenk mit Widmung: „Dem Malergehilfen Fritz Quant als Auszeichnung für Fleiß und gute Leistungen im Malen nach der Natur und Portraitzeichnen im Schuljahr 1908. Trier, 18. April 1909. Der Direktor Skomal“. Privatbesitz.

- Edmond Thill: Joseph Kutter. In: Elisabeth Dühr (Hrsg.): Ausstellungskatalog Malerfreundschaften in bedrohlicher Zeit – die 30er Jahre in der Region. Städtisches Museum Simeonstift Trier, Trier 2001, S. 21–33.

- Elisabeth Dühr: Peter Krisam In: Ausstellungskatalog Malerfreundschaften in bedrohlicher Zeit – die 30er Jahre in der Region. S. 35–52;

Christl Lehnert-Leven: Mia Münster. In: Ausstellungskatalog Malerfreundschaften in bedrohlicher Zeit – die 30er Jahre in der Region. S. 53–64 sowie Einleitung mit Synopse der Künstlerviten S. 11–19. - Willi Geißler (Hrsg.): Festschrift zur Wanderausstellung der Neudeutschen Künstlergilden. Hartenstein 1921: Fritz Quant als Mitglied der Malergilde S. 51. Die Gilde war 1919 gegründet worden. Heute „Bund deutscher Grafik-Designer“. bdg-designer.de

- „Aufbauarbeit des Reichskartells der bildenden Künste. Aus der Bezirksgruppe Trier.“ Beitrag ohne Verfasserangabe. In: Trierer Nationalblatt vom 16. September 1933.

- Dieter Ahrens: Das Werk Fritz Quants im Städtischen Museum Simeonstift. In: Neues Trierisches Jahrbuch. 1981, S. 53.

- Rheinlands Weine – Mosel – Saar – Ruwer. 4. Heft der Schriftenfolge, hrsg. vom Propaganda-Verband Preußischer Weinbaugebiete, Bonn 1928.

- Trierer Zeitschrift, Vierteljahreshefte für Geschichte und Kunst des Trierer Landes und seiner Nachbargebiete, hrsg. von der Gesellschaft für nützliche Forschungen und dem Provinzialmuseum, Jg. 1, Heft 1, Trier 1926 und nachfolgende Ausgaben.

- Trierische Heimat, Monatsschrift, hrsg. vom Verein Trierisch, Trier, Gestaltung des Titelblatts durch Fritz Quant ab dem Jg. 1, Heft 8, Mai 1925 bis Jg. 7, Heft 11./12., Aug./Sept. 1931.

- Beier/Nebgen, vgl. Lit. Verz., S. 25 und S. 64: Das Gemälde, signiert und datiert „F. Quant 23“ weist einen Herrn Dr. W. H. Kirchner, Berlin und Freundeskreis als Schenker aus. Privatbesitz.

- Wie vor. Das Werkverzeichnis führt alle Objekte auf, darunter Altes Rathaus Wittlich, Ausmalung 1923/24, erhalten bzw. jüngst wiederhergestellt.

- Zeitungsausschnitt-Sammlung im Nachlass Quant

- Archiv des Stadtmuseums Simeonstift Trier.

- Sandra Ost: Spaziergänge über den Trierer Hauptfriedhof. Trier 2004, S. 80–81.

- Wilhelm Blatt: Die Heimatkunst in der 1. Ausstellung der Trierer Künstlergilde. In: Kur-Trier. Nr. 6, November 1920, S. 89–91.

- Matthias Mehs: Fritz Quant als Maler seiner Heimat. In: Trierische Heimat. Jg. 10 (1933/34), S. 73–75.

- Elisabeth Dühr (Hrsg.): Fritz Quant (1888–1933) – Ein Trierer Maler und Grafiker. Katalog und Werkverzeichnis zur Ausstellung vom 20. November 1994 bis 26. Februar 1995 im Städtischen Museum Simeonstift Trier. Texte: Christine Beier und Heinrich Nebgen, Trier 1994.

- Monika Joggerst: Die Klasse für Malerei 1930–1969. In: Bärbel Schulte (Hrsg.): „Zur Formveredelung und Geschmackserziehung“ – die Werkkunstschule Trier. Katalog-Handbuch zur gleichnamigen Ausstellung. Städtisches Museum Simeonstift Trier, 25. Mai – 31. Oktober 2003, Trier 2003, S. 161–198 u. Kurzbiografie S. 430.

- Richard Hüttel: Gesamtkunstwerker Fritz Quant. Flyer zur Ausstellung 2013 in Wittlich.

| Personendaten | |

|---|---|

| NAME | Quant, Fritz |

| ALTERNATIVNAMEN | Quant, Franz Xaver Friedrich (vollständiger Name) |

| KURZBESCHREIBUNG | deutscher Grafiker, Maler und Gestalter |

| GEBURTSDATUM | 18. Februar 1888 |

| GEBURTSORT | Trier |

| STERBEDATUM | 3. November 1933 |

| STERBEORT | Trier |

На других языках

- [de] Fritz Quant

[en] Fritz Quant

Franz Xaver Friedrich Quant, known as Fritz (18 February 1888 in Trier – 3 November 1933 in Trier) was a German painter, graphic artist and designer.[fr] Fritz Quant

Fritz Quant, né le 18 février 1888 à Trèves, et mort le 3 novembre 1933 à Trèves, est un artiste peintre allemand.[ru] Квант, Фриц

Франц Ксавер Фридрих Квант, известный как Фриц Квант (нем. Fritz Quant; 18 февраля 1888 (1888-02-18), Трир — 3 ноября 1933, Трир) — немецкий художник, гравёр, дизайнер.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии