art.wikisort.org - Künstler

Otto Ubbelohde (* 5. Januar 1867 in Marburg an der Lahn; † 8. Mai 1922[1] in Goßfelden) war ein deutscher Maler, Radierer und Illustrator.[2] Teile seines Werkes werden dem Jugendstil zugeordnet.

Leben

Otto Ubbelohde wuchs in Marburg auf. Sein Vater August Ubbelohde war Professor für römisches Recht an der Universität Marburg. Das Geburtshaus stand in unmittelbarer Nähe zur Elisabethkirche in der Elisabethstraße 9. Es wurde 1966 abgerissen.[3] Die wohl durch die Familie der Mutter Therese, geb. Unger, ererbte künstlerische Begabung zeigte sich früh, doch gab der Vater dem Sohn nur ungern die Erlaubnis, sich nach dem bestandenen Abitur am Gymnasium Philippinum Marburg zum Maler ausbilden zu lassen.

Nach kurzem Aufenthalt an der Kunstakademie der Großherzoglich Sächsischen Kunstschule Weimar (heute Bauhaus-Universität Weimar) wurde Otto Ubbelohde von 1884 bis 1890 an der Münchner Kunstakademie Schüler von Gabriel von Hackl, Johann Caspar Herterich, Wilhelm von Diez und Ludwig von Löfftz. Er wohnte mehr als ein Jahrzehnt in München und hatte Kontakt zur Künstlerkolonie Dachau.[4] Von München aus reiste er 1889 nach Worpswede, wo sich gerade die Künstlerkolonie Worpswede bildete; 1894/1895 arbeitete er nochmals dort. In den dazwischen liegenden Jahren hielt er sich im Sommer zeichnend und malend am Neckar und auf der Insel Reichenau auf.

Nach der Heirat im November 1897 mit der aus Bremen stammenden Hanna Unger, einer Nichte des Kupferstechers und Radierers William Unger, und dem im Jahr darauf folgenden Tod seines Vaters baute er in Goßfelden bei Marburg ein Atelier- und Wohnhaus. Am Anfang wohnte das Ehepaar nur im Sommer dort, nach Fertigstellung ab 1900 jedoch ständig.[5] Heute ist das denkmalgeschützte Haus Sitz der Otto-Ubbelohde-Stiftung und beherbergt das Museum Haus Otto Ubbelohde. Zudem dient es als Forschungsstätte. Ubbelohde trat seit ca. 1900 mit seiner Gattin Hanna Ubbelohde als Kunstgewerbler hervor. Sie entwarfen Stickereien und schufen Wandschirme für das Schlesische Museum für Kunstgewerbe in Breslau sowie Wandteppiche, die in der Scherrebecker Webeschule geknüpft wurden.

Studienreisen und Aufenthalte in München nahmen seit dieser Zeit von Goßfelden aus ihren Ausgang. 1902 wurde er Mitglied der Willingshäuser Malerkolonie. 1908 reiste er nach Lübeck, wo er die Illustrationen für einen Stadtführer zeichnete; auch nach Gothmund kam er zum Arbeiten.[6] Seine erste eigene Ausstellung hatte er 1912 in Gießen mit 40 Ölgemälden, Zeichnungen und Radierungen.[7]

Aus Anlass seines 50. Geburtstags im Jahre 1917 verlieh ihm die Universität Marburg den Professorentitel und ernannte ihn am 6. Juli 1921 zum Ehrensenator. Am 24. Juli 1918 ernannte ihn die Philosophische Fakultät der Landesuniversität Gießen zum Ehrendoktor, gleichzeitig und zusammen mit dem Schriftsteller Alfred Bock; das Ehrendoktordiplom ist datiert vom 29. Juli 1918.

Werk

Neben dem Malen betrieb Ubbelohde vor allem das Zeichnen, zum Teil kontinuierlicher Einnahmen wegen. Es entstanden zahllose gezeichnete Druckvorlagen für Buchillustrationen, Kalender, Postkarten, Exlibris und ähnliches; daneben Radierungen.

Durch Arbeiten dieser Art, insbesondere durch seine Illustrationen zu einer 1909 erschienenen Ausgabe der Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm des Leipziger Turm-Verlags, wurde Ubbelohde weltweit bekannt. An den 448 Illustrationen des Märchenbuchs arbeitete er drei Jahre lang, von 1906 bis 1909.[2]

Seine Neigung und sein künstlerisches Streben galten vornehmlich der Malerei. Sie nimmt im Werk des Künstlers einen breiten und sehr bedeutenden Raum ein. Obwohl zur Porträtmalerei hervorragend begabt, hat Ubbelohde vor allem Landschaften und Stillleben geschaffen. Die Landschaften Hessens, insbesondere solche im weiteren Umkreis Marburgs, haben in ihm ihren unübertroffenen Schilderer gefunden.

In der Heidegger-Literatur wird oft behauptet, Martin Heidegger habe sich von Ubbelohde einen Lodenanzug mit Kniebundhosen entwerfen lassen, mit dem er als „existentiellem Anzug“ die studentische Aufmerksamkeit auf sich zog.[8] Eckardt Köhn führt diese weitverbreitete Annahme auf ein Buch Paul Hühnerfelds zurück, bezweifelt aber, dass Heideggers markanter Anzug aus der Hand Ubbelohdes stammt, u. a. da dieser sich nie „mit einer Reform oder gar der Produktion von Herrenkleidung“ beschäftigt habe.[9]

Im Marburger Universitätsmuseum für Bildende Kunst ist dem malerischen Werk von Ubbelohde ein ganzer Saal gewidmet.[10]

Rezeption

Nach seinem Tod geriet Ubbelohde beinahe in Vergessenheit. 1943 erschien eine erste Monografie von Hans Laut, der darin versuchte, Ubbelohdes Leben und Werk nationalsozialistischer Ideologie zuzuordnen.[11] Erst 1984 würdigte ihn Bernd Küster in einer umfangreichen wissenschaftlichen Monografie, die 1997 überarbeitet wurde und als Referenzwerk gilt.

Die Original-Illustrationen der Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm wurden zunächst im alten Landratsamt in Marburg und ab 1972 in dem Kreishaus in Marburg-Cappel gezeigt. 1987 wurden sie durch Kopien ersetzt. Seither sind die Originale nur selten ausgestellt worden. Ein Teil davon ist 1987 in Tokio-Oumida, 1988 in Osaka und 1990 im Themenpark Guryukku Ōkoku („Glücks-Königreich“) in Obihiro (Hokkaidō) gezeigt worden, da die Märchen der Brüder Grimm mit den Illustrationen Ubbelohdes in Japan relativ populär sind.[12]

Im Jahr 2002 befasste sich der Dichter Ludwig Harig in Da fielen auf einmal die Sterne vom Himmel mit Grimms Märchen und den Illustrationen Ubbelohdes. Harig erkundete die landschaftlichen Vorbilder für die Zeichnungen des Künstlers.

Beispielhafte Werke

- :

- Studie aus der Akademiezeit, ca. 1886

Landschaftsstudie, ca. 1889

Landschaftsstudie, ca. 1889- Hinterländer Tracht, Mutter mit Kindern aus Bottenhorn, ca. 1910

- Frau Holle (Landschaftsvorlage: Rimberg)

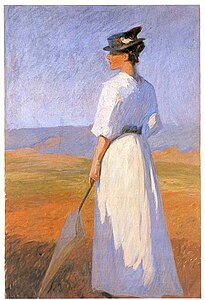

- Frau in Weiß (Modell: Hanna Ubbelohde)

Rapunzelturm

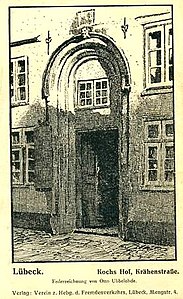

Rapunzelturm- Kochs Hof, Lübeck

- Werbeplakat zur Kriegsanleihe 1918

- Exlibris für Karl Andres, Hexenverbrennung, 1920

Würdigungen

Der Landkreis Marburg-Biedenkopf stiftete 1987 den Otto-Ubbelohde-Preis und vergibt ihn seitdem jährlich.

In Lahntal-Goßfelden wurde der Otto-Ubbelohde-Weg und die Grundschule „Otto-Ubbelohde-Schule Goßfelden“[13] nach ihm benannt und in Marburg die sechsjährige Grundschule „Otto-Ubbelohde-Schule Marburg“.[14] Weitere Straßennamen, die ihm zu Ehren benannt sind: Ubbelohdestraße in Marburg, Ubbelohde-Weg in Gießen, Ubbelohdeweg in Alsfeld.

In 2010 wurde in Goßfelden ein Rundweg „Auf den Spuren von Otto Ubbelohde durch Goßfelden“ eingeweiht, der zu markanten Stellen führt, die Otto Ubbelohde in seinem Werk festgehalten hat oder die ihm als Vorlage dienten.[15]

Ein Abschnitt der Deutschen Märchenstraße führt von Hanau nach Goßfelden, der Wirkungsstätte Otto Ubbelohdes.

Ausstellungen

- 1912: Kollektiv-Ausstellung, Gießen, dazu der Katalog mit Christian Rauch: Zu der Ausstellung von Werken Otto Ubbelohdes. Gießen, Turmhaus am Brand, Oberhessischer Kunstverein, Gießen 1913.

- 1922: Nachlass-Ausstellung, Gießen

- 1925: Kunstverein Kassel, Kassel

- 2017: NaturBilder. Der Maler Otto Ubbelohde, Oberhessisches Museum, Gießen. Begleitheft.

Museum Otto-Ubbelohde-Haus

Das ehemalige Wohn- und Atelierhaus des Künstlers in den Lahnwiesen bei Lahntal-Goßfelden ist heute ein Museum.

Ubbelohde ließ das Haus nach Ideen des englischen Landhausbaus und nach eigenen Entwürfen von örtlichen Bauhandwerkern in Fachwerk und Kratzputz errichten. Im Jahr 1900 konnte er es gemeinsam mit seiner Frau Hanna beziehen. Erweiterungen des Hauses erfolgten 1905 und 1914. Die Otto-Ubbelohde-Stiftung setzte Ende des 20. Jahrhunderts das Anwesen wieder instand. Im November 1999 wurde es als Museum eröffnet. Seitdem finden dort wechselnde Ausstellungen statt, die das Werk Ubbelohdes präsentieren. Das Museum wurde im Dezember 2001 vom Landesamt für Denkmalpflege Hessen zum Denkmal des Monats erklärt.[16]

2010 zeigte das Museum die Ausstellung Otto Ubbelohde – dekorative Entwürfe.

2016 gründete sich zur Unterstützung der Stiftung ein Arbeitskreis „Zukunft des Otto-Ubbelohde-Hauses“ in der Gemeindevertretung Lahntal. Der Arbeitskreis aus Parlamentariern und Bürgern hat sich unter anderem zum Ziel gesetzt, die touristische Bewerbung zu intensivieren, Sponsoren für besondere Projekte zu gewinnen und dem Stiftungsrat der Ubbelohde-Stiftung Anregungen zu unterbreiten. Erste umgesetzte Projekte sind die Übernahme von ehrenamtlichen Museumsdiensten zu den Öffnungszeiten durch die Mitglieder des Arbeitskreises und die Erstellung einer Webseite[17], die im Februar 2017 online ging.

Otto-Ubbelohde-Stiftung

Durch eine testamentarische Verfügung von Else Ubbelohde-Doering, einer Nichte des Künstlers sowie Tochter von Heinrich Ubbelohde-Doering und der letzten Nachlassinhaberin, wurden das Künstlerhaus und der künstlerische Nachlass 1991 in die Otto-Ubbelohde-Stiftung überführt. Der Nachlass umfasst etwa 3.000 Skizzen, Zeichnungen und Gemälde. Die Stiftung veranlasste die Instandsetzung des Wohn- und Atelierhauses. Der Vorstandsvorsitzende der Stiftung, Ludwig Rinn, betreut das Museum.[18]

Werke in Büchern

- Maxim Gorjki: Einst im Herbst. (Erzählungen Band I) und In der Steppe. (Erzählungen Band II) Eugen Diederichs, Leipzig 1901, 2. Auflage 1904 (Buchschmuck von Otto Ubbelohde)

- Aus Alt-Marburg. 20 Landschaftsbilder von Otto Ubbelohde. N. G. Elwert’sche Verlagsbuchhandlung, Marburg 1906.

- Rings um Marburg. 20 Landschaftsbilder von Otto Ubbelohde. N. G. Elwert’sche Verlagsbuchhandlung, Marburg 1907.

- Jacob und Wilhelm Grimm, Otto Ubbelohde (Illustrationen): Kinder- und Hausmärchen gesammelt durch die Brüder Grimm. Mit 446 Illustrationen von Otto Ubbelohde. Hrsg.: Robert Riemann. 3 Bände. Turm-Verlag, Leipzig, DNB 560524668 (1907–1912).

- Karl Ernst Knodt, Otto Ubbelohde (Illustrationen): Meine Wälder. Worte von Karl Ernst Knodt. Bilder von Otto Ubbelohde. Verlag Hermann A. Wiechmann, München 1910.

- Ernst Piltz, Otto Ubbelohde (Illustrationen): Führer durch Jena. Fromann’sche Hofbuchhandlung Eckard Klostermann, Jena 1912.

- Jacob und Wilhelm Grimm, Otto Ubbelohde (Illustrationen): Die Grimmschen Märchen in einer Auswahl. Zeichnungen von Otto Ubbelohde. Hrsg.: Robert Riemann. Turm-Verlag, Leipzig 1912, DNB 580896188.

- Martin Lang, Otto Ubbelohde (Illustrationen): Alt-Tübingen. 30 Federzeichnungen von Otto Ubbelohde. Wilhelm Kloeres, Tübingen 1913. ; 2. Auflage 1917 (Digitalisat).

- Otto Ubbelohde: Städte und Burgen an der Lahn. 20 Zeichnungen von Otto Ubbelohde. N. G. Elwert’sche Verlagsbuchhandlung, Marburg 1914.

- Gustav Könnecke, Otto Ubbelohde (Illustrationen): Aus Alt-Marburg: 35 Federzeichnungen von Otto Ubbelohde. N. G. Elwert’sche Verlagsbuchhandlung, Marburg, DNB 560983670 (ca. 1915).

- F. Bruns, H. Mahn, Otto Ubbelohde (Illustrationen), Verein zur Hebung des Fremdenverkehrs in Lübeck (Hrsg.): Lübeck. Ein Führer durch die Freie u. Hansestadt und ihre nähere Umgebung. Rathgens, Lübeck 1918.

- Otto Ubbelohde: Aus schöner alter Zeit. 12 Federzeichnungen von Otto Ubbelohde. N. G. Elwert’sche Verlagsbuchhandlung, Marburg 1919, DNB 36178208X.

- Bernhard Flemes, Otto Ubbelohde (Illustrationen): Führer durch Hameln. Verkehrsverein Hameln, Hameln 1920, DNB 573365075.

- Ernst Koch, Otto Ubbelohde (Illustrationen): Prinz Rosa-Stramin. N. G. Elwert’sche Verlagsbuchhandlung, Marburg 1922, DNB 575519665.

- Ludwig Harig: Da fielen auf einmal die Sterne vom Himmel. Begegnungen mit Dornröschen und dem Eisenhans – eine Märchenreise im Jugendstil. Mit Zeichnungen von Otto Ubbelohde. zu Klampen Verlag, Lüneburg 2002, ISBN 3-933156-74-2.

- Jacob und Wilhelm Grimm, Otto Ubbelohde (Illustrationen): Grimms Märchen – Vollständige Ausgabe. Anaconda, Köln 2009, ISBN 978-3-86647-421-5.

- Jacob und Wilhelm Grimm, Otto Ubbelohde (Illustrationen): Grimms Märchen, vollständige Ausgabe mit Illustrationen von Otto Ubbelohde. Hrsg.: Eckhard Henkel. Subach, Königswinter 2011 (Kindle-eBook).

- Rainer Zuch, Corps Teutonia Marburg (Hrsg.): Otto Ubbelohdes Fensterentwürfe für das Corpshaus der Teutonia Marburg. Otto-Ubbelohde-Stiftung, Goßfelden 2013.

Werke in Museen

- Neue Galerie, Otto Ubbelohde-Saal, Kassel

Literatur

- Heinz Mahn: Otto Ubbelohde, ein Künder lübeckischer Schönheit. In: Der Wagen. 1940, S. 166–173.

- Hans Laut: Otto Ubbelohde – Leben und Werk. Rembrandt-Verlag, Berlin 1943.

- Bernd Küster: Otto Ubbelohde. Worpsweder Verlag, Worpswede 1984, ISBN 3-922516-40-8

- Bernd Küster: Otto Ubbelohde und Worpswede. Worpsweder Verlag, Worpswede 1984, ISBN 3-922516-32-7

- Carl Graepler: Otto Ubbelohde – Katalog der Gemälde im Marburger Universitätsmuseum. 2. Aufl. Marburg 1988, ISBN 3-925430-12-1.

- Bernd Küster: Otto Ubbelohde. 2. veränderte Aufl., Lilienthal bei Bremen 1997, ISBN 978-3-922516-40-8. (Aktuelle wissenschaftliche Monografie)

- Philip Peter Schmidt: Es war einmal …: Bibliographisches zum Leben und zu den Illustrationen von Otto Ubbelohde. 2., erw. und erg. Aufl., Stapp, Berlin 1997, ISBN 3-87776-711-7.

- Peter Joch (Hrsg.): Otto Ubbelohde. Kunst und Lebensreform um 1900. Ausstellungskatalog Kunsthalle Darmstadt. Häußer, Darmstadt 2001, ISBN 3-89552-078-0.

- Jürgen Wittstock: Otto Ubbelohde – Ein Künstler zwischen Tradition und Moderne. In: Hessische Heimat. Jg. 51 (2001), Heft 1, S. 3–11.

- Kreisausschuss Marburg-Biedenkopf, Kulturamt (Hrsg.): Otto Ubbelohdes Illustrationen zu den Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder Grimm. CD-ROM. Elwert-Verlag, Marburg 2001, ISBN 3-7708-1175-5.

- Dieter Woischke: Märchenwanderungen. Mit Otto Ubbelohde durch das Marburger Land. Burgwald-Verlag, Cölbe-Schönstadt 2002, ISBN 978-3-936291-17-9.

- Förderkreis Freilichtmuseum Hessenpark e. V. (Hrsg.), Wulf-Diether Gassel: Otto Ubbelohde als Illustrator unter besonderer Berücksichtigung der Ansichtspostkarten. Freilichtmuseum Hessenpark, Neu-Anspach 2004, ISBN 3-930095-01-8

- Welf-Gerrit Otto: Entrückte Orte. Zur Popularität der Märchenillustrationen von Otto Ubbelohde in Marburg und Umgebung. In: Hessische Vereinigung für Volkskunde (Hrsg.): Zwischen Identität und Image. Die Popularität der Brüder Grimm und ihrer Märchen in Hessen. Hessische Blätter für Volks- und Kulturforschung. 44/45. Jonas-Verlag, Marburg 2008, ISBN 978-3-89445-414-2.

- Burkhard Kling: Otto Ubbelohde – von Hühnern und Helden. Zeichnungen und Illustrationen zu Märchen und anderen Büchern. Ausstellungskatalog. Wernersche Verlagsgesellschaft, Worms 2012, ISBN 978-3-88462-324-4.

Weblinks

- Otto-Ubbelohde-Haus Informationen über den Künstler, das Museum, den Ubbelohde-Garten, den Ubbelohde-Rundweg in Goßfelden sowie die Stiftung

- Literatur von und über Otto Ubbelohde im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Werke von und über Otto Ubbelohde in der Deutschen Digitalen Bibliothek

- Literatur über Otto Ubbelohde nach Register nach GND In: Hessische Bibliographie

- Das Otto-Ubbelohde-Haus in Lahntal-Goßfelden (Memento vom 19. Januar 2012 im Internet Archive) auf www.museen-in-hessen.de mit einer Innenansicht des Hauses

- Otto-Ubbelohde-Haus in Lahntal-Goßfelden auf www.rmv.de mit fünf Außenansichten des Hauses

- Der wilde Mann im See – Wie der Maler Otto Ubbelohde seine Heimat in Grimms Märchen überführte. In Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung vom 21. November 2010, Nr. 46 / S. 75, auf www.faz.net

Quellen und Anmerkungen

- siehe Hessisches Staatsarchiv Marburg (HStAMR), Best. 915 Nr. 3642, S. 17 (Digitalisat).

- Bernd Küster: Otto Ubbelohde. Worpsweder Verlag, Worpswede 1984

- Biografie (Memento vom 10. Juni 2011 im Internet Archive) auf der Website des Landkreises Marburg-Biedenkopf

- Einflüsse auf den jungen Maler in Otto Ubbelohde als Maler in seiner Zeit von Andre Manecke

- kulturportal-hessen.de

- Otto Ubbelohde auf kuenstlerkolonie-gothmund.de von Heiko Jäckstein

- Vortrag Otto Ubbelohde als Maler in seiner Zeit von Andre Manecke.

- Rüdiger Safranski: Ein Meister aus Deutschland: Heidegger und seine Zeit. Hanser, München 2014, ISBN 978-3-446-24659-1, S. 143.

- Eckhardt Köhn: Trachtenhermeneutik. Fragen zu Martin Heideggers Anzug in den Marburger Jahren. In: Merkur 857, 74. Jahrgang, Oktober 2020, S. 93—98.

- Otto Ubbelohde – Kunst und Lebensreform um 1900 (Memento vom 17. Juli 2010 im Internet Archive) im Museum für Bildende Kunst im Ernst-von-Hülsen-Haus.

- Hans Laut: Otto Ubbelohde – Leben und Werk. Rembrandt-Verlag, Berlin 1943

- CD-ROM Otto Ubbelohdes Illustrationen zu den Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder Grimm

- Website der Otto-Ubbelohde-Schule Goßfelden

- Website der Otto-Ubbelohde-Schule Marburg

- Der Ubbelohde-Rundweg durch Goßfelden lädt ein auf myheimat.de zur Eröffnung des Rundwegs, mit Lageplan

- „Otto Ubbelohdes Atelier“ auf denkmalpflege-hessen.de.

- Arbeitskreis "Ubbelohde-Haus" in der Gemeindevertretung

- Otto-Ubbelohde-Haus in Lahntal auf fair-hotels.de

| Personendaten | |

|---|---|

| NAME | Ubbelohde, Otto |

| KURZBESCHREIBUNG | deutscher Maler, Radierer und Illustrator |

| GEBURTSDATUM | 5. Januar 1867 |

| GEBURTSORT | Marburg |

| STERBEDATUM | 8. Mai 1922 |

| STERBEORT | Goßfelden |

На других языках

- [de] Otto Ubbelohde

[en] Otto Ubbelohde

Otto Ubbelohde (5 January 1867 – 8 May 1922) was a German painter, etcher and illustrator.[1][es] Otto Ubbelohde

Otto Ubbelohde (* 5 de enero de 1867 en Marburg; † 8 de mayo de 1922 en Goßfelden) fue un pintor, grabador e ilustrador alemán. [1] Algunas de sus obras están adscritas al Art Nouveau.[fr] Otto Ubbelohde

Otto Ubbelohde (5 janvier 1867 – 8 mai 1922) est un peintre et illustrateur allemand.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии