art.wikisort.org - Artiste

Charles Meryon[1], né à Paris, le , et mort à Charenton[2] (Val-de-Marne), le , est un graveur français.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Sépulture |

Cimetière de Saint-Maurice |

| Nationalité |

française |

| Activité |

graveur |

Biographie

Fils naturel de Pierre-Narcisse Chaspoux, dite "Gentil", ancienne danseuse de l'Opéra, et d'un médecin-biographe britannique, Charles Lewis Meryon, Charles Meryon est déclaré à sa naissance sous le nom de Charles Chaspoux, mais est reconnu officiellement par son père en 1824, sans que lui-même l'apprenne. Passionné par la marine, il réussit le concours de l'École navale en octobre 1837 ; c'est à l'occasion des actes administratifs nécessaires à son inscription qu'il apprend qu'il est un fils naturel. À la sortie de l'école, il embarque sur le vaisseau l'Alger, puis sur le Montebello[3]. En 1842 il est enseigne à bord de la corvette Le Rhin et parcourt le monde : il ne revient en France qu'en 1846. Durant son voyage il réalise de nombreux dessins et croquis. En 1847 il lui est accordé un congé de 6 mois pour raison de santé, puis à l'issue de celui-ci il démissionne de la Marine avec le grade d'enseigne de vaisseau, pour se consacrer à des études artistiques et à la création. Il découvre alors qu'il est atteint de daltonisme. Renonçant à la peinture, il se tourne vers la gravure : Charles Meryon sera l'un des premiers artistes du XIXe siècle à n'être qu'aquafortiste. Il apprend la technique de l'eau-forte sous la houlette du graveur Eugène Bléry (1805-1886), dont le style se rattache à celui de l'École de Barbizon.

Charles Meryon est surtout connu pour ses vues de Paris[4]. Comme nombre de ses contemporains, il s'attache à décrire le « Paris qui s'en va », c'est-à-dire les quartiers anciens faisant l'objet de grandes transformations urbaines par le baron Haussmann.

Le style de Meryon se caractérise par une écriture très fouillée, ferme, précise et contrastée. Les vues topographiques, préparées à l'aide de nombreux relevés réalisés à l'aide d'une chambre claire, sont recomposées pour en accentuer le caractère monumental ou dramatique.

Charles Meryon multipliait souvent les états d'une même planche (jusqu'à une douzaine, comme pour Le pont au Change), ajoutant et modifiant les détails de sa composition. Le fantastique et le surnaturel surgissent parfois : Meryon peuplait les ciels de ses vues parisiennes de figures volantes et de ballons, le plus souvent supprimés au moment du tirage destiné à la commercialisation.

Charles Meryon souffre d'importants troubles psychologiques : dépression, délire de persécution... Il croit en de nombreuses superstitions et il se passionne pour les sciences occultes[5]. Ses estampes en témoignent indirectement : elles portent par exemple souvent des significations cryptées[6].

Victor Hugo, les Goncourt ou Charles Baudelaire, entre autres, ont exprimé leur admiration pour les eaux-fortes de Meryon. Beaudelaire, qui remarqua ses œuvres en 1859, rencontra le graveur l'année suivante en vue d'élaborer en commun un recueil des Eaux-fortes sur Paris, pour lequel il aurait composé de courts poèmes ; mais la paranoïa de Meryon empêcha le projet d'aboutir[5].

On lui doit une gravure représentant la mort du navigateur Marc Joseph Marion du Fresne, tué en 1772 par les Maoris dans la Baie des Îles en Nouvelle-Zélande.

Régulièrement interné à partir de 1858 à l’asile de Charenton[2] en raison de ses troubles psychiques, il y meurt en 1868. Il est enterré au cimetière de Saint-Maurice.

Il eut pour élève et assistante Gabrielle Niel, fille du collectionneur Jules Niel (1800-1872)[7],[8].

- Gravures de Charles Meryon

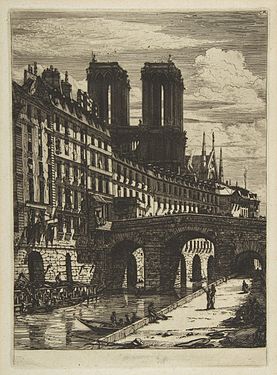

- Le Petit Pont, 1850, Metropolitan Museum of Art, New York.

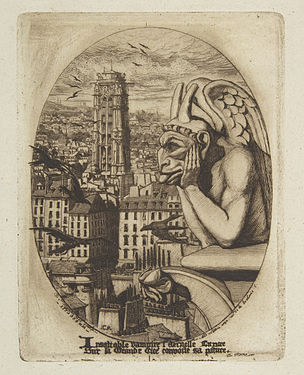

- Le Stryge, 1853, Metropolitan Museum of Art, New York.

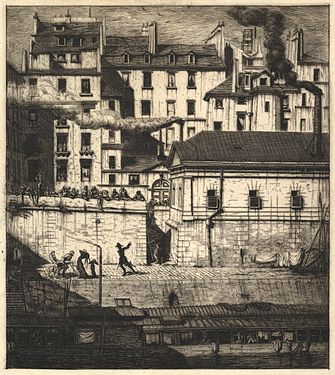

- La Morgue, 1854, Metropolitan Museum of Art, New York.

Hommage

- Rue Meryon (Paris)

Notes et références

- Parfois orthographié « Charles Méryon ».

- Dans la partie aujourd'hui à Saint Maurice.

- Loÿs Delteil, Le peintre graveur illustré (XIXe et XXe siècles). Tome 2, Charles Meryon, Paris, chez l'auteur, imprimerie Frazier-Soye, , 212 p. (lire en ligne sur Gallica).

- Il y habite entre 1848 et 1850 dans une maison située au no 12 de la rue Saint-André-des-Arts (la maison est aujourd'hui démolie et se trouvait à l'emplacement de l'actuelle place Saint-André-des-Arts).

- Antoine Compagnon, Baudelaire. L'irréductible, Flammarion, , p. 291-303.

- Philippe Junod, Chemins de traverse : essais sur l'histoire des arts, Gollion, Infolio édition, 2007.

- (BNF 13763131).

- Notice in: Frits Lugt (1921, 2010), Les Marques de Collections de Dessins & d’Estampes, Fondation Custodia.

Voir aussi

Bibliographie

- Emmanuel Bénézit, Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs, tome 9, Éditions Gründ, Évreux 1999 (ISBN 2-7000-3049-4)

- Jean-E. Bersier, La Gravure, les procédés, l'histoire, Éditions Berger-Levrault, 1984 (ISBN 2-7013-0513-6)

- Charles Asselineau, « Charles Méryon », dans Bulletin du bibliophile et du bibliothécaire, Éd. Léon Techener Fils, 1868, in pp. 187-192, ouvrage en ligne

- Eaux-fortes sur Paris par Charles Meryon, Paris 1860, Baudelaire Meryon, Paris, La Bibliothèque, , 137 p. (ISBN 2-909688-25-9)« Charles Meryon » par Jean Bouret ; « Bref historique de la gravure en creux » : « Meryon Charles, Eau-fortier, ex-marin » par Albert Flocon ; « Charles Meryon vu par Charles Baudelaire » ; suivis de 22 planches de 32 cm × 41 cm MDCCCLII

- Musée national de la Marine, Charles Meryon : officier de marine, peintre-graveur, 1821-1868, Paris, Presses artistiques, , 224 p.livre paru pour accompagner une exposition au Musée national de la Marine

- Philippe Junod, Chemins de traverse : essais sur l'histoire des arts, Gollion, Infolio édition, , 539 p. (ISBN 978-2-88474-526-0 et 2-88474-526-2)Contient un chapitre consacré à l'interprétation des œuvres de Meryon

Article connexe

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- AGORHA

- Musée d'Orsay

- Musée des beaux-arts du Canada

- National Gallery of Victoria

- (en) Art Institute of Chicago

- (de + en) Artists of the World Online

- (en) Auckland Art Gallery

- (en) Bénézit

- (en) Cooper–Hewitt, Smithsonian Design Museum

- (en) Design & Art Australia Online

- (en) Grove Art Online

- (en) Musée d'art Nelson-Atkins

- (en) National Gallery of Art

- (en + sv) Nationalmuseum

- (nl + en) RKDartists

- (en) Smithsonian American Art Museum

- (en) Te Papa Tongarewa

- (en) Union List of Artist Names

- Ressource relative à la recherche :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Notices d'autorité :

- Fichier d’autorité international virtuel

- International Standard Name Identifier

- CiNii

- Bibliothèque nationale de France (données)

- Système universitaire de documentation

- Bibliothèque du Congrès

- Gemeinsame Normdatei

- Bibliothèque nationale de la Diète

- Bibliothèque nationale d’Espagne

- Bibliothèque royale des Pays-Bas

- Bibliothèque nationale de Pologne

- Bibliothèque nationale de Pologne

- Bibliothèque nationale d’Israël

- Bibliothèque universitaire de Pologne

- Bibliothèque apostolique vaticane

- Bibliothèque nationale d’Australie

- Base de bibliothèque norvégienne

- Bibliothèque nationale tchèque

- WorldCat

- Charles Meryon, peintre daltonien, Syndicat national des ophtalmologistes de France

- Portail de la gravure et de l'estampe

- Portail de Paris

На других языках

[de] Charles Meryon

Charles Meryon (auch Charles Méryon; * 23. November 1821 in Paris; † 17. Februar 1868 in Charenton-le-Pont, Département Val-de-Marne) war ein französischer Maler und Graveur.- [fr] Charles Meryon

[it] Charles Meryon

Charles Meryon (Parigi, 23 novembre 1821 – Charenton-le-Pont, 14 febbraio 1868) è stato un incisore, pittore, disegnatore e poeta francese.[ru] Мерион, Шарль

Шарль Мерион (фр. Charles Meryon; 23 ноября 1821, Париж — 13 февраля 1868, Шарантон-ле-Пон, департамент Валь-де-Марн) — французский художник и гравёр.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии