art.wikisort.org - Artiste

François Rude né le à Dijon et mort le à Paris est un sculpteur français.

Pour les articles homonymes, voir François et Rude.

| Naissance | Dijon (Bourgogne) |

|---|---|

| Décès |

(à 71 ans) Paris |

| Sépulture |

Cimetière du Montparnasse |

| Nationalité | |

| Formation | École de dessin de Dijon |

| Activité |

Sculpteur |

| Famille |

Emmanuel Frémiet et Paul Cabet (neveux) |

| Conjoint |

| Maîtres | |

|---|---|

| Distinctions |

Prix de Rome () Chevalier de la Légion d'honneur () |

Il est représentatif de la transition entre le néoclassicisme et le romantisme, dont il est un des maîtres.

Biographie

![Joseph-Noël Sylvestre, François Rude travaillant sur l'Arc de Triomphe (1893), collection particulière[1].](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/38/Sylvestre_Rude_sur_Arc_de_Triomphe_1893.jpg/170px-Sylvestre_Rude_sur_Arc_de_Triomphe_1893.jpg)

Né à Dijon (Côte-d'Or), au no 5 de l'actuelle rue François-Rude, à proximité de l'actuelle place François-Rude, il est fils de forgeron. François Rude apprend le dessin dans cette ville avec François Devosge et est soutenu par le conservateur adjoint du musée des Beaux-Arts de Dijon, mécène et ardent bonapartiste, Louis Frémiet[2], dont il épousera plus tard la fille, Sophie.

En 1809, il s'installe à Paris et est admis à l'École nationale supérieure des beaux-arts dans l'atelier de Pierre Cartellier, obtenant le prix de Rome de 1812 pour son Aristée déplorant la perte de ses abeilles. Les circonstances politiques contemporaines font qu'il ne pourra jamais bénéficier du séjour à l'Académie de France à Rome de la villa Médicis afférent au prix.

En 1815, après la chute du Premier Empire et la Restauration des Bourbons, il part s'installer à Bruxelles à la création du Royaume uni des Pays-Bas, pour rejoindre sa belle-famille, et où il se met au service de l'architecte Charles Vander Straeten. Il exécute neuf bas-reliefs pour l'un des pavillons du palais de Tervuren, aujourd'hui disparu mais dont il subsiste des moulages[3]. Il y épouse l'artiste peintre Sophie Frémiet[4], avec qui il a un fils, Amédée, mort en 1830. Avec l'architecte Charles Vander Straeten, il réalise des commandes officielles du roi Guillaume Ier des Pays-Bas en participant à plusieurs travaux de rénovation et de décoration de palais royaux, châteaux et monuments de Bruxelles comme le théâtre de la Monnaie ou le palais de la Bourse de Bruxelles.

Il revient ensuite à Paris en 1827 où il passe progressivement du néoclassicisme au romantisme. Après 1827, il produit une statue de la Vierge pour l'église Saint-Gervais-Saint-Protais de Paris et une statue de Mercure (Paris, musée du Louvre).

En 1833, il est décoré de la Légion d'honneur et obtient une commande de haut-relief pour l'arc de triomphe de l'Étoile : Le Départ des volontaires de 1792, communément appelé La Marseillaise, son œuvre la plus célèbre qui contribue grandement à sa renommée. En parallèle, il sculpte dans le marbre le Petit Pêcheur napolitain jouant avec une tortue[5] (Paris, musée du Louvre).

Le succès de sa Marseillaise lui permet d'ouvrir son propre atelier et de former ainsi des élèves, dont son neveu Paul Cabet. Il reçoit plusieurs commandes pour des monuments publics en l'honneur de grands personnages, Louis Monge (1849), Antoine Joseph Bertrand (1852), Maréchal Ney. Il a également quelques commandes privées et religieuses.

En 1835, François Rude reprend la statue de Caton d'Utique lisant le Phédon avant de se donner la mort commencé par Jean-Baptiste Roman, dernière œuvre de l'artiste disparu cette même année 1835. Rude achève la statue en 1840[6]. En 1839, le couple adopte Martine Cabet, nièce orpheline de Sophie, qui pose pour plusieurs de leurs œuvres. Elle sera la future épouse de leur neveu Paul Cabet.

À partir de 1852, il consacre les trois dernières années de sa vie à deux sculptures dont il a choisi lui-même les sujets pour répondre aux commandes de sujets libres de sa ville natale de Dijon : Hébé et l'Aigle de Jupiter et L'Amour dominateur du monde, dans lesquelles l'artiste renoue avec un certain néoclassicisme et qui constituent son testament artistique.

François Rude obtient une médaille d'honneur à l'Exposition universelle de 1855 à Paris. Il meurt la même année et est inhumé au cimetière du Montparnasse dans le 14e arrondissement de Paris.

Engagement politique

D'abord bonapartiste, François Rude devient républicain. Il se présente, sans succès, aux élections pour l'Assemblée constituante de 1848 et est nommé membre d'une commission pour étudier une réforme de l'École des beaux-arts la même année. Le Gisant de Godefroi Cavaignac (1847) témoigne ainsi de son engagement[7].

- François Rude et sa famille

- Joseph Tournois, Buste de François Rude, Paris, orangerie du jardin du Luxembourg.

- Portrait de François Rude (1842), par son épouse Sophie Rude, musée des Beaux-Arts de Dijon.

- François Rude (Salon de 1906), par Emmanuel Frémiet, son neveu. Modèle en plâtre, localisation inconnue.

- Sophie Rude (vers 1852-1855), née Frémiet, son épouse, par Paul Cabet, son neveu, musée des Beaux-Arts de Dijon.

- Martine Cabet (1853), née Vanderhaert, leur fille adoptive, par Paul Cabet, dont elle est l'épouse, musée des Beaux-Arts de Dijon.

Œuvres

- Buste de Lapérouse, 1828, Paris, musée national de la Marine.

- Jeune pêcheur napolitain jouant avec une tortue, marbre exposé aux Salons de 1831 et de 1833, Paris, musée du Louvre[8].

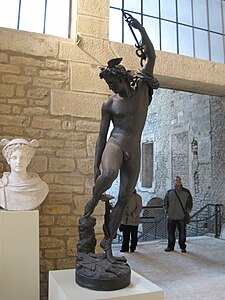

- Mercure rattachant ses talonnières après avoir tranché la tête d'Argus, 1834, bronze, Paris, musée du Louvre[9].

- Le Départ des volontaires de 1792, ou La Marseillaise, 1836, Paris, arc de triomphe de l'Étoile.

- Le Réveil de Napoléon, ou Napoléon s'éveillant à l'Immortalité, 1847, bronze, Fixin, musée et Parc Noisot[10].

- Monument à Gaspard Monge, 1849, bronze, Beaune[11]. Un surmoulage en plâtre de la statue est conservé à Dijon au musée Rude.

- Jeanne d'Arc, 1852, de la série des Reines de France et Femmes illustres du jardin du Luxembourg à Paris, transférée au musée du Louvre en 1872.

- Monument au Maréchal Ney, 1853, bronze, Paris, avenue de l'Observatoire[12].

- Monument au général Bertrand, 1854, bronze, Châteauroux[13].

- Calvaire, 1855, bronze, Paris, autel de l'église Saint-Vincent-de-Paul.

- Hébé et l'Aigle de Jupiter, 1855-1857, marbre, commande de la Ville de Dijon pour son musée des beaux-arts, achevé par son élève Paul Cabet[14].

- Christ crucifié, vers 1857, buste en marbre, achevé par Paul Cabet, Paris, musée du Louvre[15].

- Buste de la Marseillaise, Alger, musée national des Beaux-Arts d'Alger[16].

- Prométhée animant les Arts, palais Bourbon (Paris).

- Œuvres de François Rude

- Buste de Jean-François de La Pérouse (1828), Paris, musée national de la Marine.

- Mercure rattachant ses talonnières (1834), Dijon, musée Rude.

- Le Départ des volontaires de 1792, ou La Marseillaise (1836), Paris, arc de triomphe de l'Étoile.

- Le Guerrier Gaulois (1836), musée des Beaux-Arts de Dijon.

- Le Maréchal de Saxe (1838), musée des Beaux-Arts de Dijon.

- Jean-Baptiste Roman et François Rude, Caton d'Utique lisant le Phédon avant de se donner la mort (1840), Paris, musée du Louvre.

- Louis XIII enfant (1843), musée des Beaux-Arts de Dijon.

- Napoléon s'éveillant à l'Immortalité (1847), Fixin, Musée et Parc Noisot.

- Jeanne d'Arc écoutant ses voix (1852), Paris, musée du Louvre.

- Monument au maréchal Ney (1853), Paris, avenue de l'Observatoire.

- Christ crucifié (vers 1857), Dijon, musée Rude.

- L'Amour dominateur du monde (1857), musée des Beaux-Arts de Dijon.

- Hébé et l'Aigle de Jupiter (1857), musée des Beaux-Arts de Dijon.

Hommages, postérité

Le musée des Beaux-Arts de Dijon conserve un ensemble de ses œuvres.

En 1835, Claude Noisot fait aménager le Musée et Parc Noisot à Fixin près de Dijon avec, entre autres, Le Réveil de Napoléon, commandé à son ami François Rude.

En 1936, La Poste émet un timbre représentant le haut-relief de l’Arc de triomphe[17].

En 1947, sa ville natale de Dijon fonde le musée Rude dans le transept de l'ancienne église Saint-Étienne de Dijon. Il conserve uniquement des moulages, dont un surmoulage en plâtre grandeur nature[18] du Départ des volontaires de 1792.

En 1984, une pièce commémorative de Dix francs François Rude est émise à l'occasion du bicentenaire de la naissance du sculpteur.

La place François-Rude (débouchant sur la rue du même nom) lui est dédiée par la ville de Dijon.

François Sicard a sculpté sa statue en pierre, érigée dans le jardin de l'Évêché à Lisieux.

- Le musée Rude, dans l'ancienne église Saint-Étienne de Dijon.

- Dijon, place François-Rude.

- Sépulture de François Rude à Paris au cimetière du Montparnasse (sculpture de Paul Cabet).

- Buste ornant sa sépulture.

- Détail de sa sépulture.

- Détail de sa sépulture.

Notes et références

- Nicole Riche et Jérôme Montcouquiol, « Joseph-Noël Sylvestre Peintre pompier biterrois (1847-1926) », La Tribune de l'Art, .

- Wassili Joseph, « Sophie et François Rude, deux œuvres à l'unisson », Dossier de l'art Hors-série, no 19, , pp. 12-21.

- Wassili Joseph, « Les reliefs pour Tervueren, premier chef-d’œuvre de François Rude », Dossier de l'art Hors-série, no 19, , pp. 22-23.

- Fille de son protecteur Louis Frémiet, bonapartiste français exilé volontaire, et tante du sculpteur Emmanuel Frémiet.

- Œuvre dont Jean-Baptiste Carpeaux se souvient en concevant son Pêcheur à la coquille de 1858 (Paris, musée d'Orsay).

- Caton d'utique au musée du Louvre.

- Éliane Lochot, « François Rude, un artiste engagé », Dossier de l'art Hors-série, no 19, , pp. 40-41.

- Jeune pêcheur napolitain jouant avec une tortue sur le site du musée du Louvre.

- Notice sur le site du musée du Louvre.

- Notice sur e-monumen.net.

- Notice sur e-monumen.net

- Notice sur e-monumen.net.

- Notice sur e-monumen.net.

- Catherine Gras, « François Rude : Hébé et l'aigle de Jupiter », Dossier de l'art Hors-série, no 19, octobre 2012, pp. 64-65.

- « Christ crucifié », notice no M5037011911, base Joconde, ministère français de la Culture.

- https://www.vitaminedz.com/fr/Algerie/salle-des-sculptures-musee-des-beaux-195649-Photos-0-19558-1.html

- Voir le timbre-poste, sur wikitimbres.fr.

- Réalisé pendant la Seconde Guerre mondiale en cas de destruction de l'original par les bombardements allemands. C'était le seul groupe sculpté de ce monument qui fut protégé par des sacs de sable pendant la Seconde Guerre mondiale.

Annexes

Articles connexes

- Musée Rude

- Sophie Rude

- Le Départ des volontaires de 1792

Bibliographie

- Sophie Barthélemy, Matthieu Gilles et collectif, François et Sophie Rude. Citoyens de la Liberté. Un couple d’artistes au XIXe siècle, Dijon/Paris, musée des Beaux-Arts de Dijon/Somogy Éditions d’Art, 2012, 288 p., 382 ill. (ISBN 978-2-7572-0588-4).

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- AGORHA

- Musée d'Orsay

- (en) Art Institute of Chicago

- (de + en) Artists of the World Online

- (en) Bénézit

- (en) British Museum

- (en) Grove Art Online

- (da + en) Kunstindeks Danmark

- (en) MutualArt

- (en + sv) Nationalmuseum

- (nl + en) RKDartists

- (en) Union List of Artist Names

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Notices d'autorité :

- Fichier d’autorité international virtuel

- International Standard Name Identifier

- Bibliothèque nationale de France (données)

- Système universitaire de documentation

- Bibliothèque du Congrès

- Gemeinsame Normdatei

- Bibliothèque royale des Pays-Bas

- Bibliothèque nationale de Pologne

- Bibliothèque nationale de Pologne

- Bibliothèque nationale d’Israël

- Bibliothèque universitaire de Pologne

- Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale

- Base de bibliothèque norvégienne

- Bibliothèque nationale tchèque

- WorldCat

- « Musée François Rude », sur le site de la Ville de Dijon.

- « François Rude », sur Insecula.

- (en) « François Rude », sur Artcyclopedia.

- « François Rude », sur Wikiphidias.

- Portail de la sculpture

- Portail de la France au XIXe siècle

- Portail de l’histoire de l’art

- Portail du néo-classicisme

- Portail du romantisme

- Portail de Dijon

На других языках

[de] François Rude

François Rude (* 4. Januar 1784 in Dijon; † 3. November 1855 in Paris) war ein französischer Bildhauer.[en] François Rude

François Rude (4 January 1784 – 3 November 1855) was a French sculptor, best known for the Departure of the Volunteers, also known as La Marseillaise on the Arc de Triomphe in Paris. (1835–36).[1] His work often expressed patriotic themes, as well as the transition from neo-classicism to romanticism.[2][es] François Rude

François Rude (Dijon, 4 de enero de 1784 - París, 3 de noviembre de 1855) fue un escultor francés del romanticismo.- [fr] François Rude

[it] François Rude

François Rude (Digione, 4 gennaio 1784 – Parigi, 3 novembre 1855) è stato uno scultore francese.[ru] Рюд, Франсуа

Франсуа Рюд (фр. François Rude; 4 января 1784, Дижон, — 3 ноября 1855, Париж) — французский скульптор.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии