art.wikisort.org - Создатель

Сергей Иванович Ма́ркин (7 [20] августа 1903, Москва — февраль 1942, Середа) — московский профессиональный художник-живописец (звание художник с 1927) и художник-декоратор театра ТРАМ (современный Ленком) (1928—1929), выборный член Московского отдела ИЗО Наркомпроса, член РАПХ, затем Московского областного союза советских художников (МОССХ, c 1932)[1].

| Сергей Маркин | |

|---|---|

| |

| Дата рождения | 7 (20) августа 1903 |

| Место рождения |

|

| Дата смерти | февраль 1942 (38 лет) |

| Место смерти | Середа (Московская область) |

| Страна |

|

| Жанр | пейзаж, портрет, натюрморт, театральная живопись |

| Учёба | Строгановское |

| Стиль | сюжетный, неоромантизм |

По исследованиям историка и искусствоведа О. О. Ройтенберг, он известен «умиротворённо-сосредоточенными» пейзажами[2]. Критики отмечали оригинальность его композиционного мышления и обострённое чувство времени[3].

Автор картин на темы истории революции и гражданской войны, жанровых полотен, портретов, пейзажей. Принимал участие в оформлении Москвы к революционным праздникам[4]. Мастер городского пейзажа и сюжетных композиций передающих дух предвоенной эпохи. Входил в Плеяду художников 1920—1930-х годов. Работал в МОССХ. Погиб в боях под Москвой в первый год Великой Отечественной войны.

Биография

23 мая 1925 г.

Родился 7 (20) августа 1903 года в в Москве.

Семья жила в сельце Городище, Московская губерния, затем переехала в Московский район Благуша.

Образование

В 1916 году окончил Переведеновское городское муниципальное училище, Москва, Большая Семёновская улица.

В 1911—1916 годах начал получать художественное образование в воскресных классах Императорского Строгановского Центрального художественно-промышленного училища.

- В 1916—1918 годах учился в Строгановском центральном художественно-промышленном училище (СЦХПУ).

- В 1918—1920 годах — в Первых Государственных свободных художественных мастерских (ГСХМ) у Ф. Ф. Федоровского.

C 1920 года он стал студентом основного отделения ВХУТЕМАСа:

- 1 курс — педагог Н. А. Удальцова

- 2 курс — педагог А. А. Осмёркин.

Дебютные работы Сергея Маркина сулили ему большой успех. Выставочное бюро НКП со стен ВХУТЕМАСа отобрало его рисунки и ещё 10 художников для музеев[5].

Затем (до 1927 года) С. И. Маркин продолжил обучение во ВХУТЕИНе на станковом отделении живописного факультета, где его учителем был А. В. Шевченко[3].

В 1927—1928 годах служил в РККА.

Работа и творчество

Сергей Маркин вошёл в плеяду молодых художников лирико-романтической ориентации, начинавших на рубеже 1920—1930-х годов, и «забытых» на полвека по идеологическим соображениям.

В 1929 году в изобразительном искусстве СССР произошёл «Великий перелом» — прошли последние выставки всех зарегистрированных обществ. После этого началась «культурная революция», где цензоры просеивали враждебные мелкобуржуазные художественные течения. Этих художников объединял нравственный максимализм, поэтому начало их творческих биографий оказалось звёздным мгновением[6].

В 1928—1932 годах С. И. Маркин работал художником-декоратором в московском Театре рабочей молодёжи (ТРАМ), где он, по образному выражению О. Ройтенберг, «расширял пространственно-временные границы воображения на сценах спектаклей».

Работал в Московской организация Союза советских художников (МОССХ или Московское общество художников), где принимал участие в организации выставок. В 1932 году по его инициативе была организована выставка художников не вступивших в профессиональные общества[7]. После этого началась эпоха соцреализма, в которую выпускники Вхутемаса 1925—1935 годов уже мало вписывались со своей эстетикой. Они ярко начали, но затем сгинули в лагерях, на войне или, в лучшем случае, оказывались «не у дел»[8].

В 1932 году пытался вступить в РАПХ.

23 сентября 1932 года принят в МОССХ[9]. В марте 1936 года выступал в МОССХ на дискуссии по борьбе с формализмом со словами: «Группировки свелись к групповщине»[10].

Про Сергея Маркина него говорили, что он был с буйным нравом, похожий на Маяковского и заряженный им. Популярнейший в МОССХЕ, острый на язык правдолюбец, словом и делом сражавшийся за справедливость. В спорах ему не было равных[11].

По воспоминания жены, «Кумир Сергея — В. Маяковский. Начал меня водить в Политехнический, потом к Мейерхольду, в музей к его любимым французским художникам. Прежде всего к танцующим мальчикам Матисса. Потом Пикассо, Ренуар, Мане, Гоген и снова Матисс. У картин не разговаривал. Иногда: „вот видишь“, „нравится“?».

Цвета и гармонию его картин высоко ценил C. Б. Никритин, который отмечал[12]:

«Маркин — надежда нашего искусства. У него артистическое чутьё на красоту. Говорит языком цвета и форм. Работы о революции композиционно сложны, но отбор точен. … У Маркина глаз на сложную сумму ритмических сочетаний. Он тяготеет к разнообразию жанров. Сюжетом мыслит поэтически. Свой глаз на ритм современного города»

В целом, наследие мастеров «плеяды» довоенных советских художников отличает не экзотичность более поздних специфически советских сюжетов, а подлинное художественное качество: прихотливый колорит и экспрессия живописи, мастерство рисунка, острота композиции. А ещё — стремление к диалогу с каждым зрителем в отдельности, соразмерность эмоций, возникающих по обе стороны холста, картона или листа бумаги[13].

Редкой художественной «хроникой» предвоенного времени воспринимается картина «Красноармейцы» (1940), представленная в Вологодской областной картинной галерее.

Война

После возвращения из командировки с Северного Кавказа с июля 1941 года работал по художественной маскировке Кремля и центра Москвы.

18 октября 1941 года C. И. Маркин во время битвы за Москву ушёл добровольцем в ополчение. Куйбышевским районным военкоматом был направлен в Йошкар-Олу на радиокурсы телеграфной роты.

В январе 1942 года он прибыл на подмосковный фронт в отдельный батальон связи 49 отдельной стрелковой бригады[14]. 7 января 1942 года бригада вошла в состав 20 армии Западного фронта под командованием Власова. 49-я отдельная стрелковая бригада полковника Н. Н. Якимова[15], прибыла с Урала и заняла оборону между 18-й стрелковой и 9-й гвардейской стрелковой дивизиями.

17 января 1942 года С. И. Маркин написал последнее письмо матери[16], где указал свой новый адрес — «Полевая почта № 1607»[17].

Приказ Жукова от 14 января[18] гласил: «Подвижная группа 20-й армии, введённая в прорыв, имеет задачей нанести удар в направлении Середа, Гжатск, охватывая его с северо-запада.» Дальнейшая директива от 20 января[19] указывала: «Командарму-20 — главной группировкой безостановочно наступать в направлении Середа, Златоустово, ст. Касня.»

Таким образом, удачно начавшийся прорыв 20-й армии под Волоколамском закончился затяжными наступательными боями с перешедшими к обороне немцами: 6-я танковая, 106-я и 35-я пехотные дивизии, были отмечены части 7-й и 11-й танковых и 14-й моторизованной дивизий. Они при отходе прикрывались арьергардами (от роты до батальона), усиленными 2-3 танками и артиллерией. Попытки армии преодолеть вражескую оборону к положительным результатам не привели[20].

В Краткой справке о боевой деятельности 49 отдельной стрелковой бригады[21] написано:

Упорными боями части бригады 21 января овладели Красный сад и 23 января — Рупинка и Тупицыно. Не давая противнику возможности остановиться, бригада в ночь на 24 января овладела — Егорьевское. … Многократные атаки Васильевское частями бригады с 23 по 26 января успеха не имели.

- В январе: убито — 217, ранено — 936.

- В феврале: убито — 13, ранено — 63.

Сергей Иванович Маркин был тяжело ранен и скончался от ран в феврале 1942 года в полевом госпитале № 111[22] у деревни Середа (которую освободили 19 января)[23].

Был похоронен в братской могиле[24] у деревни Середа (Московская область)[3].

Семья

Семья жила в сельце Городище (Московская губерния, затем в Москве (район Благуша).

- Отец — Иван Петрович (1873—1933), агент по снабжению и инженер «Товарищества Динг» (1900—1915), ставшей с 1922 года Мельнично-макаронной фабрикой № 1, Московского совета народного хозяйства Моссельпром.

- Мать — Вера Сергеевна (в дев. Никольская; 30 сентября 1883 — 26 февраля 1968. — двоюродная сестра артиста Малого театра Сашин-Никольский, Александр Иванович), работала в «Поликлинике имени X-летия Октября»[25].

Братья и сёстры (по возрасту):

- Татьяна (1905—2000), учитель и инженер (жена философа В. С. Молодцова)

- Николай (1907—1978), инженер-конструктор авиации.

- Мария (род. 5 (18) июля 1911, рано скончалась).

- Михаил (1913—1984), спортсмен, учитель физкультуры.

- Пётр (?.04.1915 Городище — 5.09.1937 Бутовский полигон), репрессирован, расстрелян в 22 года[26] (в семье считали что он пропал без вести).

- Александр (1920—1997), спортсмен, военный медик.

Жена — Мария Семёновна (12 декабря 1908 — 24 февраля 1994, дочь инженера С. С. Ильина (1881—1965) — химик-аналитик, вспоминает[3]:

Мы познакомились, когда он готовился к диплому (1927, ВХУТЕМАС). Слышу как-то скандал, выглядываю: на окне лестничной площадки 3-го этажа устроился парнишка с красками. Дворник Василий кричит: «Убирайся!» а тот: «Я пишу». «Знаем мы таких, вчера чердак обворовали». Я успокоила Василия, сказав, что это мой знакомый…

- Дочь — Маркина, Светлана Сергеевна (1936—2020) — врач эпидемиолог, Московский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии.

Адреса связанные с С. И. Маркиным

Родился и всю жизнь прожил в Москве:

- Измайлово (район Москвы) или Благуша — здесь С. И. Маркин провёл детство, там у родителей была его художественная мастерская.

- Москва, Лобковский переулок, дом 1 — знаменитый дом на Чистых прудах, откуда С. И. Маркин писал прославившие его исторические виды центра Москвы.

- Кинотеатр Колизей — в соседнем доме жила семья художника.

- Болшево (станция) — летом здесь семья снимала дачу. Много этюдов из этого района Подмосковья.

Выставки

Участие в выставках[27]:

- 1934 — Москва: Персональная выставка живописи маслом С. И. Маркина. Дом советских писателей. Представлено 43 работы[28][29]

- 1934 — Москва: «Выставка начинающих молодых художниклв г. Москвы»

- 1935 — Москва: Отчётная выставка в МООСХ «Донбасс в живописи»

- 1936 — Москва: Выставка «Москва в живописи и графике»

- 1937 — Москва: «Первая выставка акварельной живописи московских художников»

- 1939 — Москва: «Всесоюзная выставка молодых художников, посвящённая 20-летию ВЛКСМ»

- 1940 — РСФСР: «Передвижная выставка произведений московских и ленинградских художников по городам Поволжья»

- 1940 — Москва: «Седьмая выставка Союза московских художников»

- 1965 — Москва. Выставка художников погибших на войне

- 1975 — Москва. Выставка к 30-летию победы

- 1977 — Москва: «Художники первой пятилетки» («Однодневная выставка» в МДХ, 31 октября)[30]

- 1980 — ГТГ: «Москва в русской и советской живописи»[31], вошёл в каталог выставки.

- 1985 — Москва. Выставка к 40-летию победы

- 1990 — ГТГ: «Тридцатые годы»[32]

- 1992 — Московские художники 1920—1930-х годов.

- 2017 — Государственная Третьяковская галерея Москва сквозь века.

- 2020 — ВХУТЕМАС 100: Школа авангарда, в Музей Москвы, раздел «Живфак ВХУТЕМАС»[33]

- 2021 — За фасадом эпохи — выставка в Галеев-галерея[34].

Членство в организациях

- 1928—1930 «Общество РОСТ»

- Московская организация Союза советских художников (МОССХ)

- Творческое объединение «Всекохудожник»

- Творческое объединение «Московское товарищество художников»

Память

- Имя «Маркин Сергей» выбито на мемориальной доске установленной в Московском Доме художника.

- Картина С. И. Маркина в 2015 году была изображена на обложке книги Эфраима Севела «Почему нет рая на земле»[35].

Картины С. И. Маркина экспонируются в городах и музеях:

- Москва → Государственная Третьяковская галерея

- Вологда → Вологодская областная картинная галерея[36]

- Донецк → Сталинская картинная галерея (Донецкий областной художественный музей). «Дорога в Макеевку»[37] Коллекция пострадала во время войны (1941—1945).

- Стаханов → Стахановский историко-художественный музей

- Тбилиси → Государственный музей искусств Грузии

- Чебоксары → Чувашский государственный художественный музей[38].

В 2018 году произведения С. И. Маркина изучались в художественном курсе «АвангардЛаб» в Москве (при Еврейский музей и центр толерантности).

Произведения художника

Декорации к театральным постановкам в ТРАМе, современный Ленком:

- Зелёные огни — пьеса 1928 года.

- Зови Фабком — пьеса 1928 года.

- Дай пять — пьеса 1929 года, постановка П. Соколова.

- и другие.

Открытки

- № 7. Маркин И. С.[39] (1903—1942) «Чистопрудный бульвар зимой», 1932, холст, масло. (Открытка напечатана в 1962 году).

Картины и этюды

| Год | Название | Техника | В. см | Ш. см | Галерея |

|---|---|---|---|---|---|

| 1919 | Пейзаж московской окраины | холст, масло | 33 | 42,4 | Частное собрание. Изображение |

| 1920-е | Портрет брата Михаила (или Автопортрет) | холст, масло | |||

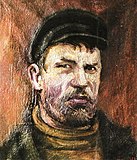

| 1925 | Автопортрет | холст, масло | 44 | 38 | ГТГ:ЖС-1499, П.48985[40]. Изображение |

| 1926 | В общежитии | холст, масло | сохранилось фото | ||

| 1928 | В гамаке | холст, масло | сохранилось фото | ||

| 1929 | Пейзаж московской окраины | холст, масло | 33 | 40,5 | |

| 1929 | Цветущий сад | холст, масло | 80 | 105,5 | или 1924 по ArtInvestment |

| 1929 | Ткач (фрагмент «Красная гвардия») | клеёнка, масло | 45 | 38 | ГТГ: ЖС-1500, П.48986 |

| 1930-е | Рисунок вида на Крымский мост | бумага, карандаш | Набросок. Изображение | ||

| 1930-е | Кавалерийская атака | холст, масло | сохранилось фото | ||

| 1930-е | Перетягивание каната | холст, масло | сохранилось фото | ||

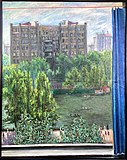

| 1929 | Окно на Чистые пруды | холст, масло | 92 | 73 | Частное собрание. |

| 1932 | Красная гвардия | холст, масло | наброски и картина | ||

| 1932 | Чистопрудный бульвар зимой | холст, масло | 73 | 57 | ГТГ: ЖС-1450, П.48987 (приобретено в 1979) |

| 1933 | Катание с горки в Измайлово (Благуша) | холст, масло | Частное собрание. | ||

| 1933 | Цирк | холст, масло | Сохранилось фото | ||

| 1933 | Пионерский рапорт (Клятва пионеров) | холст, масло | сохранилось фото | ||

| 1935 | Красногвардейцы у Кремля | холст, масло | 56,5 | 111,5 | ГТГ: ЖС-4790, КП-5661 |

| 1936 | Дорога на Макеевку | холст, масло | ДОХМ | ||

| 1936 | Пейзаж с домиком | холст, масло | 67 | 90 | ГТГ: ЖС-4791, КП-5660 |

| 1936 | Сад | холст, масло | 68,5 | 89 | ГТГ: ЖС-4792, КП-5659 |

| 1936 | Цветущие яблони | холст, масло | 70 | 95 | Изображение |

| 1937 | Натюрморт с рябиной | холст, масло | 66,5 | 38,8 | ЧГХМ КП—3239 |

| 1937 | Лесная тропинка | картон, масло | 23,5 | 32,5 | ЧГХМ КП—3242 |

| 1939 | Вид на Крымский мост | картон, масло | частная коллекция | ||

| 1939 | На волге | карон, масло | 13,8 | 22,4 | ЧГХМ КП—3240 |

| 1939 | Разлив | холст, масло | 21 | 32,5 | ЧГХМ КП—3241 |

| 1940 | Красноармейцы у Покровских ворот | холст, масло | 80 | 65 | ВОКГ, Изображение (приобретено в 1979) |

| 1940 | Ночной вид на Большой каменный мост | картон, масло | Частное собрание. | ||

| 1940 | Ночной вид на Большой москворецкий мост | картон, масло | Частное собрание. | ||

| 1941 | Москва | холст, масло | 78 | 100 | Сохранилось фото |

Галерея работ

Основные рисунки и картины в хронологическом порядке:

- Благуша, 1919

- Автопортрет, 1925

- Автограф, 1927

- Брат Пётр, 1927-1929

- Окно на Чистые пруды, 1929

- Портрет жены, 1931

- Портрет жены, 1933

- Благуша, 1933

- Цветущие яблони, 1936

- Рисунок, 1936

- Дача в Болшево, Рисунок

- Вид на Шуховскую башню, 1938

- Вид Крымский мост

- Вид Крымский мост, 1939

- Мальчики у моря, 1939

- Ай-Петри, 1939

- Дочь на даче в Болшево, 1939

- Благуша, 1939

- Благуша

- Портрет отца, Ивана Петровича (1878—1933)

- Ткач

- Этюд, 1939

- Эскиз и картина «Красноармейцы», 1940

- Этюд, Вид на Кремль

- Этюд, 1940

- Вид на Кремль, 1941

- Крыши в центре Москвы, начало войны 1941.

См. также

- Плеяда художников 1920х — 1930х годов

- Неужели кто-то вспомнил, что мы были… (книга, 2004, 2008)

Примечания

- Архивная выписка РГАЛИ, Фонд 2943, Опись 10.

- Найти и спасти, пока не поздно": Ольга Ройтенберг и её «плеяда» Архивная копия от 6 августа 2020 на Wayback Machine. ТрВ. № 147. C. 14.

- Ройтенберг О. О. Маркин Сергей Иванович (1903—1942) // Неужели кто-то вспомнил, что мы были… М.: Галарт, 2008. C. 390—395.

- Биографические сведения о художниках: Маркин Сергей Иванович // Москва в русской и советской живописи: Каталог выставки Государственной Третьяковской галереи. М.: Сов. художник, 1980. С. 148. Тираж 5000.

- Шум времени. C. 100.

- Ольга Ройтенберг. Книжные проекты Архивная копия от 19 апреля 2017 на Wayback Machine

- Выставка художников-одиночек // За пролетарское искусство. 1932. № 7/8.

- Морозов А. И. Социализм и реализм. М.: Галарт, 2007. 271 с.

- Ройтенберг О. О. Они погибли на войне // Искусство. 1985. № 4. С. 25.

- Иогансон Б. И. МОССХ в 1936—1940 годах // Московский союз художников: взгляд из 21 века. Книга 1. М.: Буксмарт, 2019. C. 122.

- Ройтенберг О. О. Маркин Сергей Иванович (1903—1942) // Неужели кто-то вспомнил, что мы были… М.: Галарт, 2008. C. 390.

- Обсуждение отчётной выставки в МООСХе «Донбас в живописи», 14.12.1935. РГАЛИ. Ф. 2943. Оп. 1. Ед. хранения 1136.

- Сафонов C. Плеяда из подполья Архивная копия от 7 мая 2021 на Wayback Machine // Наше наследие. 2005. № 74.

- 49-я отдельная стрелковая бригада Архивная копия от 8 июля 2015 на Wayback Machine сформирована в период с 20 октября по 24 ноября 1941 года в г. Глазов Удмуртской АССР из частей и соединений Уральского Военного округа. Бригада приняла участие в оборонительных и наступательных боях под Москвой, в декабре 1941 г. — январе 1942 г. в освобождении 55 населённых пунктов.

- Командиры 49 СТБР п ЯКИМОВ Н. Н. 02-09.1942, п СУВЫРИН Н.А 03.1943

- Последнее письмо С. И. Маркина. Фронт, Московская область, 17.01.1942.

- Полевая почтовая станция № 1607 это: 49 ОСБР, 208 СД (2Ф)

- Жуков. Хохлов. Приказ № 96 Архивная копия от 16 сентября 2008 на Wayback Machine командующего войсками Западного фронта командующим 5-й и 33-й армиями от 14 января 1942 г. о наступлении с целью разгрома можайско-гжатской группировки противника. ЦАМО, ф. 208, оп. 2513, д. 204, л. 443—444.

- Жуков. Хохлов. Соколовский. Директива № 99 Архивная копия от 16 сентября 2008 на Wayback Machine командующего войсками Западного фронта командующим 20, 16, 5-й армиями от 20 января 1942 г. на преследование и завершение разгрома гжатско-можайской группировки противника. ЦАМО, ф. 208, оп. 2511, д. 1025, л. 20-21.

- Шапошников Б. М. Битва за Москву. Московская операция Западного фронта 16 ноября 1941 г. — 31 января 1942 г.

- От 10 апреля 1942 года. Участие 49-ой отдельной стрелковой бригады в освобождении Гжатской земли Архивная копия от 9 июля 2015 на Wayback Machine

- Управление головного полевого эвакуационного пункта с эвакоприемником № 111. Лечебное учреждение находилось в д. Середа до 1 марта 1943 года.

- 19. Маркин Сергей Иванович. Донесение № 83863 от 9 октября 1946 года. ОБД Мемориал. Дата обращения: 25 апреля 2015. Архивировано 8 июля 2015 года.

- Возможно: Братское захоронение в с. Середа Архивная копия от 7 июля 2015 на Wayback Machine

- Маркин А. И.. Автобиография. 1960-е года. 4 с. (рукопись)

- Маркин Петр Иванович (1915) Архивная копия от 5 февраля 2022 на Wayback Machine — База данных «Жертвы политического террора в СССР»; Москва, расстрельные списки — Бутовский полигон. (ГУВД по Московской области, том VI, стр. 239.)

- Маркин Сергей Иванович — Масловка: художники, картины, биографии, фотографии. Живопись, рисунок, скульптура 20-го века.

- Художник, живописец, декоратор и гравёр по дереву Сергей Иванович Маркин: [Каталог]. М.: Всероссийский кооперативный союз работников изобразительных искусств, 1934. C. 5-6.

- Хроника // Творчество. 1934. № 3. обл.

- Голицын И., Коровай И. Художники первой пятилетки // Московский художник. 1978. 7 июня.

- Ройтенберг О. О. Москва в творчестве художника // Искусство. 1980. № 8.

- Каталог выставки «30-е годы». 1992.

- ВХУТЕМАС 100: Школа авангарда Архивная копия от 20 ноября 2020 на Wayback Machine. Музей Москвы, куратор раздела «Живфак» — Надя Плунгян.

- За фасадом эпохи Архивная копия от 12 марта 2022 на Wayback Machine — Галеев-галерея (n:Открывая фасады предвоенной эпохи советской живописи).

- Севела Э. Почему нет рая на земле / Ред. Е. Дубянская. М.: Азбука, 2015. 320 с.

- Соснина Л. Классическая коллекция в Вологде Архивная копия от 19 октября 2019 на Wayback Machine // Наше наследие. 2008. № 86.

- В конце 1936 года «Всекохудожник» сообщил о подготовке большого альбома графики в 40 листов на тему «Социалистический Донбасс», куда включил приобретённую галереей работу С. Маркина «Дорога в Макеевку». Сталинская картинная галерея Архивная копия от 4 мая 2015 на Wayback Machine и Картинная галерея города Сталино Архивная копия от 11 марта 2016 на Wayback Machine. 2013.

- 4 картины С. И. Маркина Архивная копия от 19 января 2019 на Wayback Machine в собрании Чувашского государственного художественного музея, город. Чебоксары.

- Маркин И. С. — Перепутаны инициалы в подписи на обороте открытки.

- Номера учёта, Государственная Третьяковская галерея, Москва.

Литература

- Иванова-Веэн Л. И. Маркин С. И.: 1927 Живфак // ВХУТЕМАС — ВХУТЕИН: Москва — Ленинград: Выпускники 1920—1930: Справочник. М.: АртКомМедиа, 2010. С. 14. (всего 48 с. Тираж 500 экз.)

- Художник, живописец, декоратор и гравёр по дереву Сергей Иванович Маркин: выставка в клубе им. М. Горького / Всероссийский кооперативный Союз работников изобразительных искусств; отв. ред. Ю. М. Славинский. Москва: Всехудожник, 1934. 5, [1] с.; 15 см. (РГБ. Искусство. Хранение: 90/8.695)

- Ройтенберг О. О. Неужели кто-то вспомнил, что мы были… : Из истории художественной жизни. 1925—1935. М.: Галарт, 2008. 559 с.

- Ройтенберг О. О. Они погибли на войне // Искусство. 1985. № 4.

- Ройтенберг О. О. Москва в творчестве художника // Искусство. 1980. № 8.

- Московские художники в дни Великой Отечественной войны: Воспоминания. Письма. Статьи. / Ред. П. К. Суздалев, Сост. В. А. Юматов. М.: Советский художник, 1981. 511 с.

- Москва в русской и советской живописи. М: ГТГ, 1980.

- Московские художники 20-30-е годы. Каталог. М.: МОСХ, ЦДХ, 1991.

- Справочник выставок советского изобразительного искусства. Т. 1 (1917—1932); Т. 2 (1933—1940). М.: , 1967.

- Художники РСФСР за 15 лет: (1917—1932) Каталог юбилейной выставки живописи, графики, и скульптуры. Л.: , 1933.

- Выставка художников-одиночек // Пролетарское искусство. 1932. № 7/8. С. 29.

Ссылки

- Сергей Маркин — русское искусство: XX век.

- Масловка Городок художников — Каталог выставок

- С. И. Маркин на сайте «История России в фотографиях»

На других языках

[en] Sergei Ivanovich Markin

Sergey Ivanovich Markin (Russian: Сергей Иванович Маркин; 1903—1942) — Moscow professional artist, painter and artist-decorator of the TRAM Theater (modern Lenkom). Master of urban landscape and narrative compositions conveying the spirit of the pre-war era. He was a member of the Pleiades of Artists of the 1920s-1930s. He worked in the Moscow Union of Artists (MOSSH). He died in battles near Moscow in the first year of the Great Patriotic War.- [ru] Маркин, Сергей Иванович

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии