art.wikisort.org - Gemälde

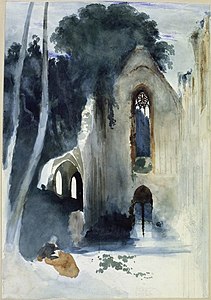

Rastender Pilger in einer gotischen Kirchenruine ist ein unvollendetes Aquarell von Karl Blechen von 1833/1834. Das Blatt war eine von drei Vorstudien zu einem Gemälde, das zu den Königsberger Kunstsammlungen gehörte und seit 1945 verschollen ist. Das Bild wird der Romantik zugeordnet und befindet sich heute im Berliner Kupferstichkabinett.

|

| Rastender Pilger in einer gotischen Kirchenruine |

|---|

| Karl Blechen, 1833/34 |

| Aquarell auf Bleistiftzeichnung |

| 37,2 × 25,8 cm |

| Kupferstichkabinett Berlin, Berlin |

Beschreibung

Das Blatt hat die Maße 37,2 × 25,8 cm und ist als Aquarell über einer Bleistiftzeichnung auf Velinpapier ausgeführt. Es kam 1878 aus Blechens Nachlass in das Kupferstichkabinett.

Das unvollendete Werk zeigt links vorn einen Pilger, der sich in Andacht versunken vor einer gotischen Kirchenruine befindet. Im Fenster des erhaltenen Giebels sind Reste des Maßwerks zu erkennen, das im unteren Bereich herausgebrochen ist. Neben dem Giebel existieren noch Teile der Seitenwände, umstanden ist die Ruine von hohen Bäumen.

Hintergrund und Deutung

Das Aquarell ist eine Vorstudie zu einem Gemälde, das der Königsberger Kunstverein für die dortigen Kunstsammlungen bei Blechen bestellt hatte. 1834 wurde dieses Gemälde in der Berliner Akademieausstellung gezeigt und war bis 1945 im Königsberger Schloss ausgestellt und gilt seitdem als verschollen. Neben diesem Aquarell gibt es noch zwei weitere zeichnerische Vorstudien, die der ehemalige Direktor der Berliner Nationalgalerie Paul Ortwin Rave in seinem Buch von 1940 Karl Blechen. Leben, Würdigung, Werk erwähnt.[1] Es handelt sich um eine Zeichnung in Rötel, Sepia und Kreide, die ein Quadratmuster zur Übertragung auf die Leinwand aufwies (auch diese Zeichnung ist seit 1945 verschollen) und eine Ölskizze auf Papier.[2]

Das Motiv der gotischen Ruine taucht in Blechens romantischer Malerei öfter auf. Sie kann als Gegenpol und Antithese zu Karl Friedrich Schinkel aufgefasst werden, der bestrebt war, im Preußen des 19. Jahrhunderts eine denkmalpflegerische Restaurierung der seit der Reformation und Säkularisierung verfallenden Klöster zu ermöglichen. Schinkel strebte einen utopischen und idealisierten Zustand in Bezug zu historischen Ereignissen und Personen an, Blechen hingegen illustrierte mit seinen Arbeiten den unaufhaltsamen Niedergang und Verfall aller menschlicher Bestrebung in eine lichtdurchflutete farbige Natur, die sich alles wieder zurückholt.[3] Die sakrale Ruine in Blechens Werk ist ein Symbol der Vergänglichkeit und der romantischen Sehnsucht nach dem Absoluten. Nicht nur seine lichtdurchfluteten Aquarelle aus Italien zeigen seine Bewunderung für die Natur, sondern auch dieses Bild, das den Gegensatz zwischen romantischer Inszenierung und realistischer Darstellung gelungen aufhebt.

Schilderungen von geistlichen Personen, in diesem Bild der andächtige Pilger, waren in der Kunst jener Jahrzehnte charakteristisch, sie symbolisieren eine geistige Selbstfindung. Blechen könnte sich auf E. T. A. Hoffmanns 1816 erschienenen Roman Die Elixiere des Teufels bezogen haben, denn er hat den dort beschriebenen Mönch Medardus[4] mehrmals in Zeichnungen, Studien und einem Gemälde skizziert. Als Verzweifelten vor dem Grab seines Doppelgängers Viktorin (1834, Sammlung Georg Schäfer), als 1826 datierte Ölstudie auf Papier, in der Medardus mit angstverzerrtem Gesicht flieht (Rave Nr. 369), in einem bühnenbildartigen Ölgemälde mit dem Titel Felslandschaft mit Mönch[5] von 1825, beide in der Alten Nationalgalerie, Berlin, und in diesem Bild, als Medardus am Ende seines Lebens melancholisch versunken vor der Ruine seines ehemaligen Klosters sitzt. Doch durch die Heiterkeit der hellen Farben und des Lichts (in der Aquarelltechnik das farbfreie Papier) deutet Blechen ein gnadenvolles Ende seines abenteuerlichen Pilgerlebens an.[6][7]

Eine diesem Aquarell ähnliche Tuschmalerei auf einer Federzeichnung befand sich in der Sammlung des Bankiers Christian Wilhelm Brose, der eine große Anzahl von Blechens Werken erworben hatte, die nach seinem Tod 1870 vom Kunstantiquariat Hollstein & Puppel im November 1928 versteigert wurden.[8]

Literatur

- Josef Walch: 2. Karl Blechen: Rastender Pilger vor der Ruine einer gotischen Kirche im Walde, 1834. In: Die Kunst des Aquarells. Vista-Point-Verlag, Köln 1995, OCLC 634732170.

- Victoria Charles: 543. Karl Blechen 1798–1840, Deutscher: Rastender Pilger in einer gotischen Kirchenruine. In: 1000 Aquarelle von genialen Meistern. Parkstone International, New York 2018, ISBN 978-1-68325-451-5, S. 1840 (books.google.de – Leseprobe).

Weblinks

- Rastender Pilger in einer gotischen Kirchenruine. smb-digital.de oder nat.museum-digital.de (Ausführliche Beschreibung des Bildes)

Einzelnachweise

- Paul Ortwin Rave: Karl Blechen. Leben, Würdigung, Werk. Deutscher Verein für Kunstwissenschaft, Berlin 1940, Nr. 1882 und 1883.

- Lothar Brauner in: Carl Blechen. Zwischen Romantik und Realismus. Ausstellungskatalog der Berliner Nationalgalerie, Prestel-Verlag 1990, ISBN 3-7913-1084-4, S. 180

- Claude Keisch in: Von Caspar David Friedrich bis Adolph Menzel. Aquarelle und Zeichnungen der Romantik, aus der Nationalgalerie Berlin/DDR (Katalog zur Ausstellung vom 31. Januar bis 21. April 1990 in Ostberlin und Wien). Prestel Verlag, München 1990, ISBN 3-7913-1047-X, S. 202.

- Nationalgalerie: Carl Blechen – Pater Medardus.

- Nationalgalerie: Carl Blechen – Felslandschaft mit Mönch.

- Peter Krieger in: Gemälde der deutschen Romantik in der Nationalgalerie Berlin. Frölich & Kaufmann, Berlin 1985, ISBN 3-88725-202-0, S. 120.

- Marie Ursula Riemann-Reyher in: Das Berliner Kupferstichkabinett. Ein Handbuch zur Sammlung. Akademie-Verlag, Berlin 1994, ISBN 3-05-002488-7, S. 374 ff.

- Sammlung C. Brose, Berlin. Hollstein & Puppel, Berlin 1928, S. X (Textarchiv – Internet Archive – Abbildung Nr. 52, Text auf S. 9).

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии