art.wikisort.org - Peinture

Dans les quarante ans qui ont suivi sa fondation en 1856, la National Portrait Gallery s'est vu offrir contre rémunération plus de 60 portraits censés représenter William Shakespeare[1], mais en définitive, il n'y en a que deux qui sont reconnus pour être un portrait de William Shakespeare, et tous deux sont posthumes. L'un est la gravure qui figure sur la couverture du Premier Folio (1623), et l'autre est la sculpture qui orne son mémorial à Stratford-upon-Avon, qui est antérieur à 1623.

Il n'y a aucune preuve concrète que Shakespeare ait jamais commandé son portrait ni aucune description écrite de son apparence physique. On pense toutefois que des portraits du dramaturge circulaient bien de son vivant en raison d'une mention dans la pièce anonyme Return from Parnassus (en) (vers 1601), où un personnage dit : « O sweet Mr Shakespeare! I'll have his picture in my study at the court[2]. » (« Ô cher monsieur Shakespeare ! Je veux avoir son portrait dans mon cabinet à la cour. »)

Après la mort de Shakespeare, à mesure que la renommée du dramaturge s'étendit, des artistes créèrent des portraits et des peintures anecdotiques qui le représentaient et dont la plupart étaient inspirés d'images antérieures, mais dont certaines étaient purement des œuvres d'imagination. Le souvenir de Shakespeare fut aussi célébré de plus en plus dans les sculptures de mémoriaux (en), d'abord en Grande-Bretagne, puis ailleurs dans le monde. En même temps, la demande de portraits authentiques alimenta le marché des faux et des erreurs d'identification.

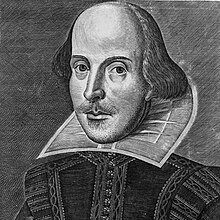

Portraits reconnus pour être ceux de Shakespeare

Il y a deux représentations de Shakespeare qui sont reconnues sans ambiguïté pour être celles du dramaturge, même si elles sont peut-être toutes les deux posthumes.

- Le Portrait Droeshout est une gravure de Martin Droeshout qui servit de frontispice au Premier Folio, recueil d'œuvres de Shakespeare imprimé en 1622 et publié en 1623. Le poème d'introduction de Ben Jonson qui se trouve dans ce recueil laisse entendre une très grande ressemblance du portrait[3].

- Le buste qui fait partie du monument funéraire en mémoire de Shakespeare (en) qui se trouve dans le chœur de l'église de la Sainte-Trinité de Stratford-upon-Avon, est la seconde représentation. Il a dû être érigé dans les six ans qui ont suivi la mort de Shakespeare en 1616. Il passe pour avoir été commandé par le gendre du poète, le docteur John Hall (en), et avoir été réalisé par le sculpteur flamand Gerard Johnson (en). La veuve de Shakespeare, Anne Hathaway, a dû le voir.

Portraits possibles

Il y a plusieurs portraits datés du XVIIe siècle dont on a prétendu qu'ils représentaient Shakespeare, mais leur identification à celui du dramaturge est contestable.

Portraits datant probablement du vivant de Shakespeare

- Le Portrait Chandos est attribué à John Taylor et daté d'environ 1610. En 2006, la National Portrait Gallery publia un rapport où Tarnya Cooper, conservatrice des collections du XVIe siècle à la National Portrait Gallery, disait que c'était la seule peinture qui pouvait vraiment passer pour avoir été faite du vivant de Shakespeare. (Le portrait Cobbe n'avait pas encore été découvert, mais Cooper a confirmé son opinion depuis.) Le nom du portrait découle du fait qu'il a jadis appartenu au duc de Chandos (en)[4].

- Ben Johnson et William Shakespeare jouant aux échecs attribué à Carel van Mander. En 1916, l'Allemand Paul Wislicenus y voit la représentation d'une partie d'échecs entre Ben Jonson et Shakespeare[5]. La plupart des spécialistes pensent que c'est une simple supposition, mais cette affirmation fut reprise en 2004 par Jeffrey Netto, selon qui le jeu d'échecs symbolisait « la rivalité professionnelle bien connue entre ces personnalités par une bataille des esprits[6]. »

- Le Portrait Cobbe : En 2009, Stanley Wells (en) et le Shakespeare Birthplace Trust annoncèrent qu'ils croyaient que cette peinture, qui appartenait à la famille Cobbe depuis le début du XVIIIe siècle, était un portrait de Shakespeare dessiné du vivant du dramaturge, vers 1610. Elle passe pour avoir appartenu à l'origine au mécène de Shakespeare, Henry Wriothesley, troisième comte de Southampton, et avoir été à l'origine de la copie appelée le portrait Janssen, qui était exposé à la bibliothèque Folger Shakespeare de Washington et dont on avait déjà affirmé qu'il représentait Shakespeare[7],[8],[9],[10]. Tarnya Cooper argue que les deux peintures représentent Thomas Overbury[11].

- Le portrait Grafton d'un artiste inconnu est celui d'un homme qui avait 24 ans, tout comme Shakespeare, en 1588. À part ce fait et une certaine compatibilité avec les visages des principaux portraits en lice, il n'y a pas de raison de croire qu'il représente Shakespeare. Il appartient à la bibliothèque de l'université de Manchester[12].

- L'Homme serrant une main sortant d'un nuage de Nicholas Hilliard, daté de 1588. John Leslie Hotson (en) y voit Shakespeare dans son livre Shakespeare by Hilliard en 1977. Les spécialistes sceptiques jugent improbable qu'il s'agisse d'un portrait du dramaturge. Roy Strong pense que ce portrait représente Thomas Howard, 1er comte de Suffolk. (National Portrait Gallery, Londres.)

- Le portrait Sanders porte une étiquette indiquant qu'il s'agit d'un portrait de Shakespeare peint en 1603. De nouveaux examens scientifiques de l'étiquette et du support en chêne portent à croire que le portrait remonte à l'époque de Shakespeare[13], ce qui en ferait vraisemblablement un portrait authentique de Shakespeare. Selon une tradition familiale, il est attribué à un certain John Sanders[14]. On a douté de l'identification parce que le sujet paraît trop jeune pour être Shakespeare à 39 ans en 1603 et que la date de naissance du 23 avril figurant sur l'étiquette correspond à la date usuelle adoptée au XVIIIe siècle, qui n'est peut-être pas exacte[7] Jonathan Bate a jugé que le passage « This likeness taken 1603 » (La présente ressemblance saisie en 1603) figurant sur l'étiquette n'était pas une formulation contemporaine du dramaturge[15].

- Le portrait Zuccari, portrait ovale de grandeur nature peint sur un support en bois. Il appartenait à Richard Cosway, qui l'attribuait à Federico Zuccari, artiste contemporain de Shakespeare. Le portrait ne lui est plus attribué, et rien ne permet d'identifier le sujet à Shakespeare, bien que le portrait ait probablement été peint du vivant du dramaturge et qu'il puisse représenter un poète[7].

Galerie

- Le Chandos.

- Le Cobbe.

- Le Janssen.

- Le Janssen, avant sa restauration de 1988.

- Le Grafton.

- Homme serrant une main sortant d'un nuage de Nicholas Hilliard.

- Le Sanders.

- Estampe basée sur le Zuccari.

- Le Soest (peint au moins vingt ans après la mort de Shakespeare).

- Le Chesterfield, attribué à Borsseler.

- Le Flower (en), faux du XIXe siècle.

- Le Stratford.

Portraits peints dans les décennies suivant la mort de Shakespeare

Dans les décennies qui ont suivi la mort de Shakespeare, plusieurs portraits ont été faits d'après des images existantes ou de mémoire. En voici les plus importants :

- Le portrait Soest, peint probablement par Gerard Soest. Il a été décrit pour la première fois par George Vertue, qui l'attribuait à Peter Lely et déclarait que la peinture représentait un homme qu'on disait ressembler à Shakespeare[7]. Il appartenait à Thomas Wright, du Covent Garden, en 1725 lorsque John Simon en tira une gravure et que le portrait fut attribué à Soest. Il fut probablement peint à la fin des années 1660, après que la Restauration permit la réouverture des théâtres londoniens[7].

- Le portrait Chesterfield, daté de 1660 à 1670, a peut-être été fait par le peintre hollandais Pieter Borsseler (en), qui travailla en Angleterre dans la seconde moitié du XVIIe siècle[16]. Le portrait tient son nom de celui de l'un de ses propriétaires, le comte de Chesterfield. Il passe en général pour être inspiré du Chandos, ce qui prouve que ce dernier était reconnu pour être une représentation de Shakespeare par ceux qui avaient vu le dramaturge[7].

- Le portrait Marshall. En 1640, l'édition des poèmes de Shakespeare produite par John Benson (en) comprenait une estampe du dramaturge créée par William Marshall. Il s'agit d'une version stylisée et inversée du Droeshout.

Œuvres ultérieures, erreurs d'identification et faux

Plusieurs autres copies ou adaptations du Chandos et du Droeshout furent produites à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle, telles que le frontispice (dû à William Faithorne) de l'édition de 1655 du Viol de Lucrèce et la copie du Chandos que Louis François Roubillac fit en prévision de sa sculpture de Shakespeare. Les portraits du dramaturge s'étaient multipliés à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle ; on y compte une adaptation du Droeshout réalisée par William Blake vers 1800[17] et des estampes de John Goldar, de Richard Austin Artlett et d'autres.

Le portrait Stratford remonte probablement à cette époque. Il doit son nom au fait qu'il se trouve à Stratford-upon-Avon. Il a appartenu à un secrétaire municipal de cette ville. Il a été une fois considéré comme le modèle de la sculpture du mémorial de Stratford, à laquelle il ressemble beaucoup, mais il passe maintenant pour avoir été créé au XVIIIe siècle d'après la sculpture.

Le premier usage commercial connu d'un portrait de Shakespeare dans un contexte public est celui d'une enseigne représentant le dramaturge par le libraire anglais Jacob Tonson au XVIIIe siècle. On ne sait pas sur quelle image elle reposait, mais c'était peut-être l'une des peintures subsistantes fondées sur le Chandos[18].

Au milieu du XVIIIe siècle, la demande de portraits de Shakespeare amena plusieurs prétentions concernant des peintures subsistantes du XVIIe siècle, dont certaines furent modifiées pour qu'elles correspondent plus aux traits de Shakespeare. Le portrait Janssen fut repeint pour faire reculer la naissance des cheveux et ajouter l'inscription d'un âge et d'une date adaptés à la vie de Shakespeare[7]. Ce repeint fut antérieur à 1770, ce qui en fait le « premier exemple avéré d'un portrait réel modifié pour ressembler à Shakespeare »[19]. En 1792, une peinture qu'on allait appeler le portrait Felton fut mise à l'encan ; elle portait le nom de Shakespeare au dos et les initiales R.B., qui passèrent pour être celles de Richard Burbage. Au XVIIIe siècle, le spécialiste de Shakespeare George Steevens défendit l'authenticité de l'œuvre, qui ressemble à la gravure du Droeshout[20].

Une peinture appelée le portrait Ashbourne (en), qui fut présentée comme un portrait de Shakespeare en 1847, orne actuellement la bibliothèque Folger Shakespeare. Au milieu du XIXe siècle, G.F. Storm la reproduisit sous forme d'un mezzotinto intitulé William Shakespeare[21]. En 1940, Charles Wisner Barrell examina le portrait aux rayons X et à l'infrarouge, ainsi que la peinture cachée à la hauteur de l'anneau de pouce du personnage, et en conclut qu'il s'agissait d'un portrait retouché d'Édouard de Vere peint par Cornelis Ketel[22]. En 1979, la restauration de la peinture a dévoilé des armoiries qui identifiaient le modèle à Hugh Hamersley (en). Elle a révélé qu'on avait retouché le portrait pour dégarnir le front, reculer d'un an la date de la peinture et recouvrir les armoiries de Hamersley[23]. Cependant, quelques partisans de l'attribution des œuvres de Shakespeare à Édouard de Vere continuent d'appuyer l'identification de de Vere en soutenant que la mode affichée par le modèle permet de dater la peinture d'environ 1580, année où Hamersley n'avait que 15 ans[24].

Le portrait Flower (en), appelé du nom de son propriétaire, Sir Desmond Flower, qui en fit don au Shakespeare Museum en 1911, est un autre exemple de faux. On a jadis pensé que c'était la première peinture représentant Shakespeare et qu'elle avait servi de modèle à la gravure du Droeshout. Par une investigation, la National Portrait Gallery révéla en 2005 qu'il s'agissait d'un faux du XIXe siècle inspiré de cette gravure. Le portrait de Shakespeare recouvrait une peinture authentique du XVIe siècle représentant une Vierge à l'enfant[25].

En 1849, Ludwig Becker, bibliothécaire allemand, rendit public un masque funèbre qu'il rattachait à une peinture qui, affirmait-il, représentait Shakespeare et ressemblait au masque. Ce dernier, appelé le masque mortuaire Kesselstadt, eut un retentissement quand le scientifique Richard Owen le déclara authentique et ajouta que le sculpteur du mémorial de Stratford s'en était inspiré[26]. L'artiste Henry Wallis peignit un tableau représentant le sculpteur du mémorial travaillant au monument tout en regardant le masque. Le sculpteur Ronald Gower croyait aussi à l'authenticité du masque. Lorsqu'il créa la grande statue publique de Shakespeare à Stratford en 1888, il s'en inspira pour sculpter les traits du visage.

D'autres artistes ont peint de nouveaux portraits pour représenter Shakespeare en héros intellectuel. Pour son Portrait idéal de Shakespeare, Angelica Kauffmann s'est inspirée du frontispice de Vertue paru dans l'édition des œuvres de Shakespeare réalisée par Alexander Pope. Le portrait surmonte le tombeau de Shakespeare orné d'une représentation symbolique de la Renommée[18]. En 1849, Ford Madox Brown fit la synthèse de diverses images, y compris celle de Hamersley dans le portrait Ashbourne, pour créer un portrait qu'il pensait être la représentation la plus authentique possible. Il représente Shakespeare en personnage imposant dans une pièce richement décorée. Sur son bureau, il y a des livres représentant des sources de Shakespeare, y compris les œuvres de Boccace et de Chaucer[27]. Dans la même veine, John Faed (en) peignit Shakespeare au centre d'une réunion d'écrivains et d'érudits dans William Shakespeare et ses amis dans l'hôtel Mermaid (1850)[18].

Œuvres allégoriques et anecdotiques

À partir du milieu du XVIIIe siècle, on créa plusieurs peintures et sculptures représentant Shakespeare dans des scènes allégoriques ou anecdotiques évoquant son génie.

Allégories

En plus de son Portrait idéal, Angelica Kauffmann créa vers 1770 La Naissance de Shakespeare, qui représentait Shakespeare, bébé, en présence de la personnification de la fantaisie et des muses de la tragédie et de la comédie. Au bas de la composition, il y a un sceptre, une couronne et le masque tragique, qui annoncent le brillant avenir de l'enfant. En 1799, George Romney peignit un tableau semblable intitulé Shakespeare, bébé, entouré de la Nature et des Passions. Un cliché de ce tableau porte en sous-titre : « La Nature est représentée, son visage dévoilé à son enfant favori, qui se trouve entre la Joie et la Peine. À sa droite, Nature a l'Amour, la Haine et la Jalousie, tandis qu'à sa gauche se trouvent la Colère, l'Envie et la Peur[28]. » Romney peignit aussi une version simplifiée de la scène et l'intitula Shakespeare nourri par la Tragédie et la Comédie.

Thomas Banks présente une autre allégorie dans son Shakespeare en présence de la Peinture et de la Poésie, où le poète est glorifié par des figures symboliques qui font l'éloge de son génie créateur.

Anecdotes

Dans la même période, des artistes commencèrent à illustrer des scènes réelles ou imaginaires de la vie de Shakespeare, qui firent parfois l'objet d'estampes en vogue. La vogue de telles scènes fut particulièrement grande à l'époque victorienne. L'histoire apocryphe la plus prisée était celle de la comparution du jeune Shakespeare devant Sir Thomas Lucy (en) pour braconnage, qui fut illustrée par plusieurs artistes[29]. La scène plus respectable et plus patriotique où Shakespeare lit son œuvre à la reine Élisabeth Ire fut aussi peinte par plusieurs artistes, dont John James Chalon.

Œuvres modernes

À la fin du XIXe siècle, des portraits et des statues de Shakespeare apparurent dans de nombreux contextes, et ses traits stéréotypés étaient utilisés dans des annonces, des bandes dessinées, à des boutiques, sur des enseignes de pub et dans des bâtiments. De telles images proliférèrent au XXe siècle. En Grande-Bretagne, Shakespeare's Head et The Shakespeare Arms devinrent des noms prisés pour les pubs. De 1970 à 1993, une image de la statue de Shakespeare érigée à l'abbaye de Westminster figurait au revers du billet britannique de vingt livres.

La multiplication de ces traits stéréotypés a amené plusieurs artistes modernes à adapter des portraits de Shakespeare. En 1964, pour le 400e anniversaire de la naissance de Shakespeare, Pablo Picasso créa de nombreuses variantes du thème du visage du dramaturge réduites à quelques lignes simples. Louis Aragon écrivit un texte pour les accompagner[30].

Ultérieurement, des graphistes ont joué avec les motifs classiques des traits de Shakespeare. Parmi eux, Rafał Olbiński (en) produisit Shakespeare à Central Park, affiche de festival de 1994 que le Victoria and Albert Museum utilisa comme affiche d'exposition[31], et Mirko Ilić (en) fit un portrait de Shakespeare pour le New York Times en 1996. Milton Glaser créa aussi une affiche de théâtre, 25 visages de Shakespeare, en 2003[32].

En 2000, István Orosz (en) recourut à l'anamorphose pour représenter à la fois un théâtre du XVIe siècle auquel le théâtre Swan pouvait ressembler (lorsque le spectateur regarde l'œuvre de face) et Shakespeare (l'œuvre vue sous un angle aigu)[33].

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Portraits of Shakespeare » (voir la liste des auteurs).

- Sir Sidney Lee, A Life of William Shakespeare, Smith, Elder and Co., 1899, p. 382, n. 291c.

- David Piper, O Sweet Mr Shakespeare I'll Have His Picture: The Changing Image of Shakespeare's Person, 1600–1800, National Portrait Gallery, Pergamon Press, 1980.

- (en)To the Reader, poème de Jonson.

- (en) « Chandos portrait », sur Npg.org.uk (consulté le ).

- (en) « Shakespeare Portrait from Life Now Here? : Dramatist Actually Sat for Picture of Him by Dutch Artist Now Owned by New York Family, Declares an Expert », The New York Times, (lire en ligne, consulté le ).

- (en) Jeffrey Netto, « Intertextuality and the Chess Motif: Shakespeare, Middleton, Greenaway », dans Michele Marrapodi, Shakespeare, Italy and Intertextuality, Manchester University Press, , p. 218.

- Tarnya Cooper (dir.), Searching for Shakespeare, National Portrait Gallery et Yale Center for British Art, Yale University Press, 2006, p. 68, 70.

- (en) Gregory Katz, « The Bard? Portrait said to be Shakespeare unveiled », The Associated Press, (lire en ligne).

- « Lifetime Portrait of Shakespeare Discovered » (consulté le ).

- (en) Urmee Khan, « William Shakespeare painting unveiled », The Daily Telegraph, Londres, (lire en ligne, consulté le )

- (en) Charlotte Higgins, « To find the mind's construction in the face: The great Shakespeare debate », The Guardian, Londres, (lire en ligne, consulté le ).

- (en) « Grafton Portrait of Shakespeare : Newly Conserved Grafton Portrait Fuels Fresh Debate on Shakespeare » et le portrait Grafton.

- Marie-Claude Corbeil, « L’examen scientifique du portrait Sanders de William Shakespeare », Institut canadien de conservation, (consulté le ).

- (en) « The Sanders Portrait », Canadian Adaptations of Shakespeare project (consulté le )

- (en) Stephanie Nolen, Shakespeare's Face, Londres, Piatkus, , 365 p. (ISBN 0-7499-2391-1), p. 307.

- Stanley Wells, A Dictionary of Shakespeare, Oxford University Press, 2005, p. 28.

- (en) « Blake: Shakespeare », sur English.emory.edu (consulté le ).

- Jane Martineau et Desmond Shawe-Taylor, Shakespeare in Art, Merrell, 2003, p. 72, 212.

- (en) « Janssen Portrait », Bibliothèque Folger Shakespeare, (consulté le ).

- Malcolm Salaman, Shakespeare in Pictorial Art, Kessinger Publishing, 2005, p. 6.

- (en) « William Shakespeare », sur npg.org.uk (consulté le ).

- (en) Charles Wisner Barrell, « Identifying Shakespeare », Scientific American, vol. 162, no 1, , p. 4-8, 43-45.

- (en) William L. Pressly, « The Ashbourne Portrait of Shakespeare: Through the Looking Glass », Shakespeare Quarterly, , p. 54-72.

- (en) William S. Niederkorn, « A Historic Whodunit: If Shakespeare Didn't, Who Did? », The New York Times, (lire en ligne, consulté le ).

- (en) « Searching for Shakespeare », The Guardian (consulté le ).

- Sidney Lee, A Life of William Shakespeare: With Portraits and Facsimiles, LLC, réimpression en 2008, p. 229.

- (en) « Manchester City Art Gallery », sur Manchestergalleries.org, (consulté le ).

- (en) « George Romney, Shakespeare Attended by Nature and the Passions (1799) », sur Shakespeare's World at Emory University.

- (en) Hilary Guise, Great Victorian engravings, Londres, Astragal Books, , p. 152.

- Picasso - Aragon Shakespeare New York: Harry N. Abrams, 1964, 124 pages, 13 gravures.

- (en) « V&A Museum poster », Szinhaz.hu, (consulté le )

- (en) « Milton Glaser: Shakespeare, theatre poster », sur Images.businessweek.com (consulté le ).

- (en) « Anamorphoses with Double Meaning: About Structures Over Structuren » (consulté le ), p. 8 du fichier pdf, numérotée 84.

Liens externes

- (en)Site web comparant les trois portraits les plus notables de Shakespeare

- (en)Les 42 portraits de la National Portrait Gallery

- Morphe combinant les portraits Chandos et Cobbe

- Portail de la peinture

- Portail de la littérature britannique

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии