art.wikisort.org - Peinture

Procession religieuse dans la province de Koursk est un tableau peint par Ilia Répine entre 1880 et 1883. Il est conservé à la galerie Tretiakov à Moscou (numéro d'inventaire 738). Les dimensions du tableau sont de 178 × 285,4 cm,[1] (selon d'autres données, 178 × 285,5 cm[2]). Sur la toile est représentée la procession religieuse en l'honneur de l'Icône de Notre-Dame du Signe de Koursk , qui est organisée chaque année depuis le Monastère de la Mère-de-Dieu du Signe à Koursk jusqu'à l'ermitage Korennaïa située à une vingtaine de kilomètres au nord de la ville,[3].

| Artiste | |

|---|---|

| Date |

1880-1883 |

| Type |

Scène de genre (en) |

| Technique |

Peinture à l'huile |

| Dimensions (H × L) |

175 × 280 cm |

| Mouvement |

Réalisme |

| No d’inventaire |

738 |

| Localisation |

Le sujet du futur tableau est né dans l'imagination de Répine dans les années 1876-1877, lors d'un voyage dans sa ville natale de Tchougouïev, ville du gouvernement de Kharkov, dans l'Empire russe [4],[5],[6]. La première esquisse liée à ce thème date de 1877[7]. Le travail direct sur la toile Procession religieuse dans la province de Koursk a commencé en 1880 à Moscou [8],[9]. Le tableau est présenté à la 11e exposition des peintres ambulants qui s'est ouverte à Saint-Pétersbourg en ,[10],[11]. Les opinions des critiques étaient partagées. Vladimir Stassov considérait cette œuvre comme « l'une des meilleures célébrations de l'art contemporains » [12], tandis que Dmitri Stakheïev l'appelait « scène de notre vie russe maladive », représentant « un mensonge inepte » et une « dénonciation de l'inégalitaire »[13]. La même année 1883 la toile a été achetée à l'auteur par Pavel Tretiakov[1].

Le peintre et critique d'art Igor Grabar écrit que « Procession religieuse dans la province de Koursk est le tableau le plus mature, le plus réussi parmi tous ceux qu'il a créé »[14], et chaque personnage du tableau « est observé dans ce qu'il a de plus caractéristique, de plus typique dans la vie »[15]. Le critique d'art Dmitri Sarabianov considère que le tableau est un « sommet dans un moment crucial de l'histoire de la peinture russe », et il l'appelle « un poème de la vie populaire » [16]. En notant la complexité et l'intérêt de la composition picturale, le critique d'art Alekseï Fiodorov-Davydov écrit que dans cette réalisation, Répine a réussi « à montrer une foule populaire immense formant un tout et en même temps d'allouer une personnalité frappante aux personnages qui la composent »[17].

Histoire

Évènements antérieurs à la réalisation du tableau

De 1864 à 1871, Ilia Répine étudie à l' Académie russe des Beaux-Arts, où il est d'abord auditeur libre jusqu'en septembre 1864, puis élève régulier [18][19][20]. Parmi ses professeurs dans la classe de peinture d'histoire il faut citer Fiodor Bruni, Carl Timoleon von Neff [21] [19]. En 1871, pour sa toile Résurrection de fille de Jaïre (aujourd'hui au Musée russe), Répine a reçu une grande médaille d'or de l'Académie des Beaux-Arts. En même temps il reçoit le titre d'artiste de classe du 1re degré et l'accès au statut de pensionnaire (Académie des beaux-arts) lui ouvrant la possibilité d'aller étudier à l'étranger. Avant de quitter la Russie, il termine sa grande toile Les Bateliers de la Volga (aujourd'hui au Musée russe), sur laquelle il a travaillé de 1870 à 1873. En 1873, il visite l'Autriche-Hongrie et l'Italie, puis s'installe en France, où il vit et travaille jusqu'à l'été 1876 [21].

En , Répine revient de Paris à Saint-Pétersbourg[22], et en octobre de la même année, il retourne avec sa famille vivre dans sa ville natale de Tchougouïev, dans le gouvernement de Kharkov[23], où (avec quelques interruptions) il vit jusqu'à l'automne 1877 [24]. C'est là, durant son séjour à Tchougouïev, que lui est venue l'idée d'une représentation d'une procession religieuse[4],[25],[5],[26]. Dans une lettre au critique d'art Vladimir Stassov datée du , Répine écrit: « Je suis devenu étonnement calme, depuis que j'ai enfin trouvé une idée, un sujet de tableau, sur lequel je vais travailler pendant trois ans et qui en vaut vraiment la peine. Mais je ne dis rien à personne aussi longtemps que je n'ai pas terminé le tableau, que je peindrai à Moscou…»[27],[28]. En septembre 1877, Répine retourne à Moscou[29].

En 1877, est écrite ce que l'on a appelé la première esquisse du tableau Procession religieuse (aujourd'hui au Musée russe)[7],[30]. Il y a peu de participants à la procession sur le tableau, et au centre de la composition se déroulent des bousculades autour de l'icône et une bagarre pour savoir qui pourra la porter. Apparemment, cette représentation de l'intrigue n'a pas satisfait l'artiste, et en 1877-1878 il choisit une deuxième option, dans laquelle l'action se déroule dans une forêt de chêne [5]. Cette variante est liée à une esquisse de 1878 Procession religieuse dans un bois de chêne. Apparition de l'icône (aujourd'hui à la Galerie Tretiakov), ainsi qu'à une toile plus grande (aujourd'hui dans la Galerie d'art contemporain à Hradec Králové, Tchéquie) [31],[32], qui a ensuite été retravaillée à plusieurs reprises par l'artiste (la dernière variante date de 1924 )[33]. Le peintre Ivan Kramskoï, dans une lettre du , commentait ainsi la Procession de l'icône miraculeuse de Répine: c'est une chose colossale! Quel charme! Avec ce peuple à la fois un et dispersé, et le soleil, et la poussière, ah comme c'est bien, et bien que ce soit dans la forêt, cela n'enlève rien, mais au contraire ne fait que rajouter à l'atmosphère. Que Dieu vous garde! Vous êtes tombé sur une mine d'or. Je m'en réjouis ! »[34].

- Esquisse originale de la Procession religieuse dans la version : Dans la forêt de chênes

- Procession, étude initiale, 1877, Musée russe

- Apparition de l'icône, 1878, Galerie Tretiakov

- Procession dans le bois de chêne, 1877-1924, Galerie de Hradec Králové

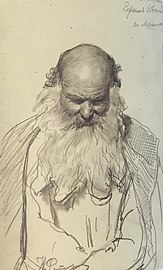

Lors de la 6e exposition des peintres Ambulants, ouverte le à Saint-Pétersbourg [35], quatre travaux de Répine ont été exposés [36], parmi lesquelles Le Protodiacre (1877, aujourd'hui à la Galerie Tretiakov), dont le modèle de diacre avait été Tchougouïeva Ivan Ivanov[37]. À l'origine, ce portrait a été conçu comme une étude pour le tableau Procession religieuses dans un bois de chêne, mais est ensuite devenu une œuvre indépendante et aussi une partie de l'ensemble plus grand de la procession de Koursk[38]. Durant l'exposition du , Répine a été élu membre actif des peintres ambulants [39].

Le , l'écrivain Léon Tolstoï a visité l'atelier de Répine. Il a examiné attentivement le tableau qui s'y trouvait, une variante de la Procession religieuse, sur laquelle travaillait alors l'artiste[40] .Il semble que c'était la version dans une forêt de chêne, puisque, plus tard, en repensant à cette rencontre, Tolstoï en parlait comme de la procession religieuse dans la forêt[41],[42]). Dans une lettre à Vladimir Stassov datée du , Répine déclare : « Procession religieuse lui a beaucoup plu comme tableau, mais il a dit qu'il se demandait comment j'avais pu prendre pareil sujet banal et rebattu, dans lequel il ne voyait absolument rien ; et savez vous pourquoi ? C'est qu'il avait raison !»[43]. Tolstoï lui-même a décrit cet épisode en 1894 comme suit : « Je me souviens, un artiste très connu de la peinture m'a montré son tableau représentant une procession religieuse. Tout était parfaitement écrit, mais il n'y avait aucune relation entre l'artiste et son sujet »[42],[44].

Le travail de Répine sur une nouvelle variante de la peinture appelée Procession religieuse dans le gouvernment de Koursk, a commencé en 1880 à Moscou et s'est achevé en 1883 à Saint-Pétersbourg [8]. À l'époque de son travail sur la toile, en , Répine est passé par l'ermitage Korennaïa près de Koursk, qui était célèbre pour sa procession [45]. Il visite en outre Kiev, et Tchernigov, où il a pu voir la procession au départ du monastère de la Sainte-Trinité [46]. Les dates de fin de travaux sur la toile ont été reportées à plusieurs reprises[8],[9] ce qui peut être retracé à travers les lettres de Répine à Stassov. Dans une lettre du le peintre écrit : « À mon regret, cet hiver je resterai encore à Moscou, où il faut que je termine Procession religieuse, sinon il sera peut-être complètement abandonné »[47]. Dans une lettre datée du , Répine écrit encore : « J'avance avec Procession religieuse, oui, il semble que cet hiver je ne terminerai pas, j'ai beaucoup de travail !!»[48], et dans une autre lettre datée du il écrit que la Procession religieuse ne sera pas terminée cet hiver, il faudra terminer à Saint-Pétersbourg »[49]. Quelques mois plus tard, dans une lettre datée du il écrit: « Je m'occuperai de Procession religieuse cet été et je la terminerai à la Galerie Tretiakov où il y a maintenant des salles vides nouvellement installées pour la peinture …»[50].

L'été 1880, Répine a vécu à Abramtsevo. Selon certains renseignements, c'est dans la région, au monastère de Khotkovo, il a trouvé un modèle avec lequel il a réalisé des études du bossu, l'un des personnages principaux du futur tableau[51]. Les mois d'été 1881 et 1882, l'artiste les a passés dans une datcha à Khotkovo. C'est là qu'il réalise plusieurs études complémentaires sur son tableau, en particulier celles qui nécessitaient un éclairage ensoleillé[52]. Dans une lettre adressée à Pavel Tretiakov datée du , Répine écrit: « Cette semaine, j'ai travaillé au soleil avec beaucoup de succès : j'ai réalisé le plus difficile sous tous les rapports, les études sur le phélonion du diacre ; mais ensuite j'étais très fatigué du travail de la semaine. Si je pouvais travailler avec autant de succès jusqu'à la fin septembre, alors j'aurai réuni tout le matériel nécessaire pour Procession religieuse »[53]. En septembre 1882, Répine partit pour Saint-Pétersbourg, où il loua un appartement sur la perspective Rimski-Korsakov. L'hiver 1882/1883, son travail sur la toile était terminé [54].

11e exposition des peintres Ambulants et vente de tableaux

Le tableau Procession religieuse dans la province de Koursk, a été présenté à la 11e exposition des Ambulants[10],[55], qui s'est ouverte le à Saint-Pétersbourg, et en avril à Moscou[11]. L'exposition a également présenté d'autres œuvres de Répine : Ils sont revenus! (ou Retour de la guerre) aujourd'hui exposé au Musée d'Art d'Estonie), À la Patrie , un héros de la dernière guerre (1878, aujourd'hui à la Galerie Tretiakov, Guerrier du XVIIe (1879, aujourd'hui à la Galerie Tretiakov), Poprichine, le personnage du récit Le Journal d'un fou de Gogol, 1882, aujourd'hui au Musée national de peinture de Kiev et les Bourliaks (étude, 1870)[10].

Dans l'article Notes sur l'exposition des Ambulants, publié dans le magazine Mots sur l'art (no 7 de 1883), le critique Vladimir Stassov a donné une appréciation très positive de la toile Procession religieuse, la qualifiant de « l'une des meilleures production de l'art d'aujourd'hui »[12]. Dans l'hebdomadaire L'Éducation picturale (no 12 de 1883) le critique littéraire et écrivain Piotr Polevoï (ru) observe que la production de Répine présente « La Russie, dans toute sa grandeur et dans toute sa laideur quotidienne » [56],[57]. Cependant toutes les réactions exprimées durant l'exposition ne furent pas unanimement positives. En particulier le critique d'art Andreï Somov (en) écrit qu'au lieu d'un sentiment profondément religieux il y voit une « vaine agitation » et une « prédilection pour le rite », et l'écrivain Dmitri Stakheïev appelait la toile « scène de notre grande vie russe », porteuse d'un « mensonge inepte » et « d'une conviction injustifiée »[58].

La même année 1883, la toile Procession religieuse dans la province de Koursk a été achetée à l'auteur par Pavel Tretiakov[1], juste avant l'exposition ou au début de celle-ci. Pour l'une ou l'autre raison, Tretiakov a demandé à Répine de ne pas signaler que le tableau avait déjà été vendu et dans une lettre datée du il écrit : « Retenez-vous de dire à quelqu'un que j'ai acheté votre tableau Procession religieuse: cela sera très intéressant ; et cette lettre sera pour vous la preuve que je l'ai acheté pour dix mille roubles …»[59], et dans une lettre du , il précise que « cela n'était pas une caprice mais une nécessité, cela m'était indispensable »[60]. Dans une lettre du , Répine écrit à Trétiakov, que du fait de ce caractère secret de la vente cela provoquait toute une histoire et qu'il allait dire qu'il l'avait vendue mais sans dire à qui[61]. Finalement l'affaire a été réglée et Répine a convenu avec Tretiakov que la première moitié du montant serait payée la semaine sainte, et la seconde au retour de la toile d'un voyage à Moscou [62].}

Évènements ultérieurs

Après la fin de la 11e exposition des Ambulants, le tableau Procession religieuse dans la province de Koursk est exposé à la Galerie Tretiakov. Selon les souvenirs du conservateur de la galerie Andreï Moudroguel, Répine a apporté une série de petites modifications à son tableau en disant au personnel de la galerie, en l'absence de Tretiakov : « Ne vous inquiétez pas. J'ai parlé à Pavel Mikhaïlovitch d'une correction du visage dans le tableau Visiteur inattendu. Il est au courant de ce que je vais faire ». En outre Répine a apporté des modifications à la toile Ivan le Terrible tue son fils, et à Procession religieuse de Koursk, sur laquelle il a « ajouté beaucoup de poussière au-dessus des têtes des marcheurs » et « de même sur tout l'arrière-plan ». Tretiakov n'aimait pas toutes ces modifications et trouvait que Répine avait gâché ses toiles [63],[64].

Le tableau Procession religieuse dans la province de Koursk a été exposé lors d'un certain nombre d'expositions en URSS et en Russie, y compris dans des expositions personnelles de Répine, dans les années 1924 et 1936, à la Galerie Tretiakov, à Moscou et encore au Musée russe à Léningrad, dans les années 1957-1958, ainsi que pour le 150e anniversaire de la naissance de Répine, en 1994-1995 à Moscou et Saint-Pétersbourg[1],[65]. Dans les années 1971-1972, la toile a participé à l'exposition pour le centième anniversaire des peintres Ambulants à la Galerie Tretiakov à Moscou[66],[67]. Il a également été l'une des pièces de l'exposition pour le 175e anniversaire du jour de la naissance de Répine, qui a eu lieu de mars à août 2019 à la Nouvelle Galerie Tretiakov, Rue Krymski Val[68], puis d'octobre 2019 à mars 2020 au Corpus Benois du Musée russe à Saint-Pétersbourg[69].

La toile a également été exposée en Europe occidentale : en 2005-2006 a eu lieu au Musée d'Orsay à Paris une exposition sur l'art russe de la seconde moitié du XIXe siècle [70],[71],[72]. En 2007, a été organisée à Bonn l'exposition L'âme de la Russie[73], et en 2018-2019 au Musées du Vatican s'est tenue l'exposition Chemin russe : de Dyonisius à Malévitch[74][75],[76]. Du mois de mars au mois d', le tableau a été présenté lors d'une exposition personnelle d'Ilia Répine au Musée d'Art Ateneum, à Helsinki. D' à , l'exposition s'est prolongée au Petit Palais à Paris[77].

Description

Sujet et composition

Le tableau représente une procession religieuse en l'honneur de l'icône de Notre-Dame du Signe de Koursk, particulièrement vénérée en Russie, qui se déroule chaque année le 9e vendredi après Pâques et dont les fidèles marchent depuis le monastère de la Mère-de-Dieu du Signe à Koursk jusqu'à l'ermitage Korennaïa[78]. Durant les années qui ont précédé la révolution de 1917, la procession religieuse de Koursk était la plus fréquentée de Russie et rassemblait 80,000 pèlerins [79].

Depuis la profondeur du tableau de Répine, le flux humain s'avance vers le spectateur. À l'avant-plan (sur la partie droite de la toile) des paysans marchent en portant sur leurs épaules une lanterne de procession surmontée d'une coupole dorée, ornée de rubans multicolores. Derrière eux, deux femmes tiennent en main le coffret vide de l'icône, appelé kiot. Plus loin, un diacre, chantre à la barbe et la chevelure rousse s'avance un peu isolé en portant un encensoir. L'icône vénérée est portée par une propriétaire terrienne habillée d'une robe bourgeoise à vertugadin, suivie par des prêtres, des bourgeois, des militaires, des marchands et des paysans portant une autre lanterne et des bannières de procession. Le cortège est bouclé sur les bords par des gardes champêtres et des officiers de police qui surveillent l'ordre et protègent le passage des pèlerins et de la foule des pauvres. À la tête du groupe de pèlerins, à gauche sur la toile est représenté un jeune garçon bossu handicapé, à qui un homme bloque avec un bâton l'accès vers le chemin emprunté par l'icône sacrée [80],[81],[82].

La composition picturale de la toile est complexe et intéressante : le peintre réussit à résoudre un problème difficile, celui de voir l'énorme foule du peuple comme un tout, et en même temps à donner à chaque personnage une personnalité qui lui est propre [83],[84] (d'après les chercheurs, plus de soixante-dix personnages de la procession religieuse possèdent une expression particulière suffisamment claire pour être distinguée [85]). À l'arrière-plan est représentée une immense foule de gens, dont la progression est soulignée par les figures à cheval de la police rurale à intervalle régulier ainsi que par les bannières auxquelles sont suspendues des bandelettes multicolores flottant au vent. Au centre de la toile, la foule se divise : les paysans qui portent la lanterne et les chanteurs qui la suivent partent en diagonale vers la droite. Au centre se tient le diacre roux, la propriétaire foncière avec l'icône en main et les gens qui l'entourent. La partie gauche du tableau représente les pauvres gens, les vagabonds, les handicapés. À la tête de ce groupe, se tient le jeune garçon bossu dont l'accrochage avec un garde muni d'un bâton à l'avant-scène constitue un élément essentiel de la composition picturale. Ainsi selon le critique Alekseï Fiodorov-Davydov, « Répine obtient trois groupes aux trois points de l'espace libre qui s'ouvre en triangle à l'avant-plan et ces trois points supportent toute la composition, mais étant inégaux ils n'affaiblissent pas la dynamique générale de la procession ». Dans cette construction picturale le spectateur est proche de l'espace libre à l'avant, ce qui lui permet de voir les personnages principaux et toute la masse du peuple en mouvement dans sa totalité[86],[84].

L'environnement paysager est organiquement inclus dans l'organisation figurative de la toile[87]. À la différence de la première version Dans le bois de chêne, dans Procession religieuse dans la province de Koursk, l'action se déroule sur un fond de colline parsemée de souches d'arbres forestiers abattus[88]. Ce changement est en accord avec les impressions du peintre énoncées dans sa lettre à Vladimir Stassov datée du : « Seuls ne dorment pas les exploitants de la région, les koulaks ! Ils ont coupé les arbres de ma forêt où j'avais tant de souvenirs d'enfance …»[89],[90]. La représentation du paysage sur le tableau, « est en même temps un endroit naturel pour le développement de l'action qui n'est pas en concurrence avec les composantes du sujet »[91].

La toile est réalisée selon les principes de la peinture sur le motif, dans une gamme argentée avec une alternance de tons chauds et de tons froids. La gamme générale est lumineuse et la lumière du soleil d'une journée chaude fait conserver la netteté des contours des figures sans les adoucir. Le soleil de midi est au zénith, légèrement à gauche du centre de la toile et les ombres des personnages sur le sable sont dès lors courtes. Les couleurs déterminantes sont le bleu du ciel et le ton jaune doré du sable, ce qui fait ressortir la pureté des taches noires réparties à divers endroits de la toile. Selon la critique d'art Olga Liaskovskaïa, « la richesse des coloris exceptionnelle du tableau dépend principalement de la fidélité des relations tonales de toutes les parties, y compris des détails ». De manière rythmique les taches claires, dorées et jaune pâle, se répètent : partie supérieure de la lanterne, foulard de la femme porteuse du kiot, le sticharion doré du diacre roux, la robe jaune de la propriétaire foncier, la seconde lanterne plus éloignée. Ces taches, associées au tablier rouge de la bourgeoise porteuse du kiot vivifie une foule elle-même sans beaucoup de couleurs[92].

Personnages du tableau

Les porteurs d'une lanterne à l'avant plan, au bord de la toile, marchent d'un air digne et vigoureux. Ils sont plutôt d'âge mur à l'exception d'un jeune homme blond qui balance sa main droite tendue en marchant[93]. Le peintre souligne « la diligence et le sérieux des paysans qui accomplissent un rite sacré»[94]. Selon Vladimir Stassov, « ils ont tous un visage sérieux, grave, plein de dignité ; ce sont de véritables hindous bouddhistes d'une procession sur les rives du Gange ». Seul le plus jeune semble plus tendu et en même temps un peu amusé : il doit tendre la tête vers l'arrière pour retirer de ses yeux une mèche de cheveux qui l'empêche de regarder devant lui[95].

Derrière les paysans savancent deux petites bourgeoises, l'une plus jeune que l'autre, qui portent précautionneusement le kiot vide de l'icône en s'inclinant légèrement vers l'avant comme pour le protéger[82],[96]. Selon la description de Stassov, l'une est une pauvre vieille fonctionnaire, et l'autre « une cuisinière ou une femme de chambre, portant un tablier rouge et une veste en tissu »[97]. Pavel Tretiakov, dans une lettre à Répine datée du , lui demande avec insistance de modifier ce personnage : «…Il me semble que ce serait mieux, à la place de cette petite femme portant le kiot de placer une belle jeune fille, qui porterait le coffret vide avec foi et fierté (n'oubliez pas que c'est une cérémonie ancienne, mais qu'il y a encore aujourd'hui des croyants convaincus) ; en général évitez tout ce qui est trop caricatural et introduisez des figures de vrais croyants pour que le tableau soit vraiment profondément russe! »[98]. Dans une lettre datée du , Répine répond à Tretiakov, qu'il n'est pas du même avis sur ce point. Il écrit: « Pour moi ce qui compte par-dessus tout c'est le vrai, regardez dans la foule où vous voulez, vous trouverez beaucoup de beaux visages, et même pour votre plaisir il y en a qui sont placés au premier plan ?»[99],[100],[101]. Selon l'opinion de Répine, « dans un tableau on ne peut placer que des visages tels que ceux ayant, au sens général, une signification artistique …»[99].

- Fragments du tableau Procession religieuse dans la province de Koursk

- Propriétaire foncier portant l'icône N-D du Signe

- Diacre à l'encensoir

- Femme portant un kiot suivie de chantres

- Paysans portant une lanterne

Après les femmes portant le kiot de l'icône, viennent les chantres, qui chantent avez zèle les refrains de leur répertoire[102]. Parmi eux se trouvent des garçons du village, accompagnés de deux bedeaux. L'un de ceux-ci, le plus âgé, « chauve et tanné, réprimandant le doigt levé, est habillé d'un vieux costume, tandis que l'autre, plus jeune est vêtu d'une redingote moderne à l'européenne, lustrée »[103]. Entre eux on aperçoit la tête d'un jeune homme maigre, tenant de la main le col de sa chemise[88], et à sa droite un paysan aisé à la barbe éparse [86].

Vient ensuite le diacre à l'encensoir, vêtu d'un sticharion doré [12],[104]. Contrairement au personnage du tableau Le protodiacre ou à celui de Procession religieuse dans la forêt de chêne , le peintre représente ici l'image plus neutre d'un homme d'allure paresseuse, de genre un peu coquet[105], passant la main dans son abondante chevelure rousse. Malgré son âge relativement jeune pour un diacre, on perçoit dans ses manières un excès de mollesse et de relâchement[106].

Derrière le diacre, plus au fond du tableau, se trouve un groupe central, celui des personnalités locales[107]. Une propriétaire terrienne porte l'icône dans son oklad doré. C'est une petite dame replète vêtue d'une longue robe jaunâtre et d'un chapeau de soie bleu à fleurs[104]. Selon le critique d'art Dmitri Sarabianov, « la dame se tient comme si elle était elle-même la Sainte Vierge et tous les autres sont les sujets de son arrogance et de ses caprices »[82], elle ne fait d'ailleurs pas attention à eux et « ne se soucie que de pensées sur elle-même »[108]. Elle est protégée par un garde-champêtre armé d'un bâton. À sa gauche se tient le directeur local du trésor public, reconnaissable à sa chaîne en or[104], qui est selon la description de Vladimir Stassov, « la personnalité locale la plus importante », « portant une redingote à l'allemande ; pour le reste la foule se compose aussi de beaucoup de moujiks, de manants, de koulaks, de personnages grossiers et impertinents »[12]. Derrière la propriétaire porteuse de l'icône, on aperçoît des prêtres coiffés du kamilavkion bleus ou du skouphos, ainsi que la figure d'un jeune seigneur en costume clair[108] et à sa gauche, un militaire retraité, capitaine ou major, « sans épaulettes, mais en uniforme »[12].

- Fragments du tableau Procession religieuse dans la province de Koursk

- Officier de police

- Pèlerins

- Bossu et paysan lui coupant le chemin d'un bâton

- Officier frappant un pèlerin

À gauche du tableau se tient la partie la plus pauvre de la foule, des vagabonds chaussés de laptis et portant des molletières, tenant des bâtons et des cannes, vêtus de guenilles de bure et portant des besaces »[109]. Sur le côté gauche de la toile, un pèlerin tourne la tête vers le centre de la procession. Son visage est calme et digne. À ses côtés deux pèlerins. Tout en les représentant dans leur dénuement et leur pauvreté le peintre les traite néanmoins avec beaucoup de chaleur, évitant le grotesque dans le traitement de leur image[110].

Devant une foule de pauvres gens, un garçon bossu se tient debout en s'appuyant sur sa béquille[111]. Ses yeux sont plissés. De longues mèches de cheveux blonds tombent éparses sur ses épaules, « son visage est éclairé par sa détermination inflexible et une grande assurance »[112]. Pour que ce bossu ne pénètre pas au centre de la procession où se trouve l'icône, un homme se tient à ses côtés pour lui bloquer l'accès avec un bâton[113]. La figure du bossu était l'une des préférées de Répine et plusieurs tableaux et études graphiques lui ont été consacrées par le peintre [114]. Selon le critique d'art Nikolaï Machkovtsev (ru), parmi les personnages répiniens, le bossu se trouve au même niveau que l'esclave du célèbre tableau d'Alexandre Ivanov dans L'Apparition du Christ au peuple. Comme lui, il retient l'attention du spectateur « en tant que nœud principal de la composition et centre spécifique de sa psychologie »[115]. Le critique Alexandre Zamochkine (ru) écrit à ce sujet: « Le bossu, personnage d'apparence extérieure secondaire, occupe en fait une position centrale dans le tableau. Il est inclus dans le plan épique de la procession avec une grande maîtrise et devient le nœud de l'ensemble de la composition. Il concentre sur lui la tension interne de l'œuvre, il illumine véritablement le flux populaire des pèlerins, comme s'il le dirigeait »[113],[116].

Le service d'ordre de la procession est assuré par des cavaliers et des officiers de police. Sur le côté droit de l'image, un incident s'est produit et un policier en uniforme blanc écarte le fauteur de trouble en le frappant d'un fouet. Pour se protéger des coups, un participant lève la main, tandis qu'un voisin observe la scène avec désinvolture. Dans la partie gauche de la toile, est également représenté un gendarme à cheval portant des rouflaquettes, les poings appuyés sur les hanches[117].

Esquisses, études et variantes

Au Musée russe est conservé le croquis original de Procession religieuse (1877, toile, huile, 37 × 70 cm, n° d'inventaire Ж-4059), entré en 1921 dans l'ancien Palais Bobrinski (ru), à Petrograd)[7],[30],[118],[119]. À la Galerie Tretiakov, se trouve une esquisse intitulée Procession religieuse dans une forêt de chêne. Apparition de l'icône (1878, toile, huile, 24,7 × 31,8 cm, à l'inventaire sous no 6256, précédemment dans la collection David Vissotski (ru), entrée en 1924 dans la collection du Musée d'État ). Une grande toile éponyme (1877-1924, toile, huile, 178 × 285,5 cm, à l'inventaire sous no O-408), à laquelle se réfère cette esquisse, est actuellement conservée à la Galerie d'art contemporain de Hradec Králové en Tchéquie)[120],[121],[122],[123]. Le travail sur cette toile a été commencé en 1877 et terminé en 1888-1889 ; elle a été présentée lors de l'exposition personnelle de Répine en 1891 [124] (il a exposé en même temps 28 études). Plus tard, la toile Procession religieuse dans une forêt de chêne a été retravaillée par le peintre, en 1916 et en 1924 [125].

À partir des esquisses de la toile Procession religieuse dans la province de Koursk a été créé également un croquis conservé au Musée d'Art Ateneum à Helsinki (1878, papier, crayon, graphite, charbon, 22,2 × 30,6 cm, à l'inventaire sous le no A III 1754:39)[126]. Il existe aussi une esquisse[127],[128] ou étude, qui depuis 1941 se trouve au manoir-musée Répine Les Pénates à Kouokkale (aujourd'hui appelé Repino)[129].

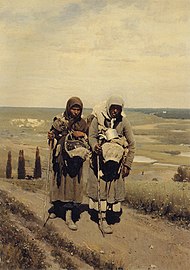

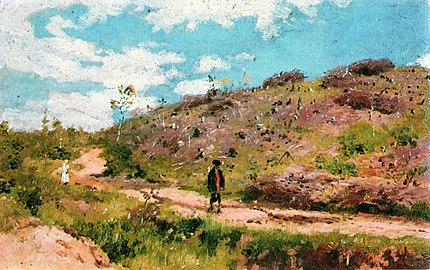

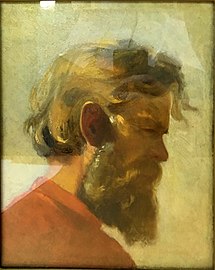

À la Galerie Tretiakov, sont conservées quatre études pour le tableau Procession religieuse dans la province de Koursk, Les vagabonds pèlerins (1878, toile, huile, 73,3 × 54,5 cm, à l'inventaire sous le no 5846 provenant de la collection Pavel Kharitonenko entré à la galerie en 1925 en provenance du Commissariat populaire aux affaires étrangères d'URSS, Paysage d'été dans la province de Koursk (1881, carton, huile, 14 × 20 cm, à l'inventaire sous le no Ж-277, provenant de la collection R. Ratner et B Ratner, acquis en 1962), Tête de bossu (1881, toile, huile, à l'inventaire sous no 11 164 23 × 17 cm, provenant de la collection Ilya Ostroukhov, provenant, en 1929, de la Maison Ostroukhov (ru) et Le Bossu (1881, toile, huile, 64,4 × 53,4 cm, à l'inventaire sous le no 729, acheté par Pavel Tretiakov à l'auteur en 1882 )[130][131],[132],[133],[134].

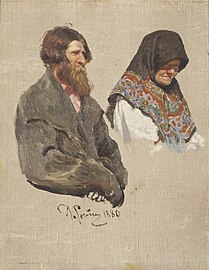

Au Musée russe, se trouvent deux études pour la toile Procession religieuse dans la province de Koursk, réalisées sur toile à l'huile : Le Paysan (1878, 41 × 33 cm, à l'inventaire sous no Ж-9269 entrée en 1977, en provenance de la section Kouïbytchev de Léningrad) [135] [136] et Paysan en manteau. Femme au foulard (1880, 33,5 × 28 cm, à l'inventaire sous no Ж-12181, entrée en 2007, )[137].

- Études pour le tableau Procession religieuse dans la province de Koursk

- Pèlerins vagabonds, 1878, Galerie Tretiakov

- Paysage d'été dans la province de Koursk, Galerie Tretiakov, 1881

- Tête de bossu par Répine

- Torse de bossu, 1881, Galerie Tretiakov

Au Musée national de peinture de Kiev, (anciennement Musée d'art russe de Kiev) est conservée une étude Tête de paysan[138], ou Tête d'un staroste agricole[139] (fin des années 1870, début des années 1880, toile, huile, 54 × 49 cm, à l'inventaire sous no Ж-144, qui a été utilisée par Répine pour créer la tête du garde marchant à côté de la propriétaire fonciere portant l'icône[140]. Dans les collections du Galerie de l'oblast de Tambov (ru) se trouve une esquisse non datée, Le Paysan (toile, huile, 25,5 × 18,5 cm, à l'inventaire sous no Ж-167[141], et au musée d'Abramtsevo, une esquisse Vieux paysan, fille en rose et jeune paysanne au foulard gris(début des années 1880, toile, huile, 36,2 × 28,5 cm, à l'inventaire sous le no Ж-258, acheté à A. Gordona , entrée au musée en 1966 году)[142],[143].

- Études pour le tableau Procession religieuse dans la province de Koursk

- Étude de tête de paysan, 1878, Répine Musée russe

- Paysan et femme au foulard (1880, Musée russe)

- Paysan de Tambov (Galerie d'art de Tambov)

- Vieux paysan, femme et jeune paysanne (Musée d'Abramtsevo)

- Tête de paysan (1870-1880) (Galerie d'art de Kiev)

Au cours de la réalisation du tableau, Répine a créé une série d'études graphiques, parmi lesquelles des croquis au crayon, des , aquarelles et des sépias. Plusieurs études ont pour sujet le bossu : Le Bossu (1880, carton, aquarelle, crayon graphite, 30,8 × 22,2 cm, Musée russe, à l'inventaire sous no Р-7809[144], Le Bossu (1881, papier jaune, sépia, aquarelle, crayon graphite, 32,5 × 23,1 cm, Galerie Tretiakov, à l'inventaire sous no 7335 [145][146], Le Bossu (1882, papier brun, crayon graphite, 32,5 × 23,2 cm, Musée russe, à l'inventraire sous no Р-7937[147]. Il existe également des études sur d'autres sujets, comme Le Pèlerin (1881, papier, aquarelle, crayon graphite, à l'inventaire sous no 768, 30 × 22 cm, Galerie Tretiakov [1][148], Vieil homme à l'icône (1881—1882, papier brun, crayon graphite, 33 × 23,2 cm, Galerie Tretiakov, à l'inventaire sous no Р-1315 et Efim Ivanov de la rue Miasnitskaïa (1881-1882, papier, crayon graphite, 29 × 20 cm, Galerie Tretiakov, à l'inventaire sous no Р-680 {sfn.

- Études pour le tableau Procession religieuse dans la province de Koursk

- Bossu assis, aquarelle 1880,Musée russe

- Bossu assis, sépia , (1881, Galerie Tretiakov)

- Bossu assis, sépia , (1881, Galerie Tretiakov)

- Vieillard portant une icône Galerie Tretiakov

- Efim Ivanov (1881-1882) Galerie Tretiakov

- Pèlerin, étude à l'eau de couleur 1881 Galerie Tretiakov

Critique

Parmi les nombreuses toiles exposées lors de la 11e exposition des Ambulants, le critique artistique Vladimir Stassov attire l'attention sur les deux tableaux de Répine : Procession religieuse dans la province de Koursk et Poprichtchine [149] ,[150]. De l'avis de Stassov, Procession religieuse, avec sa très grande largeur, présente une scène remplie de personnages populaires, les mêmes que ceux qui apparaissent dans Les Bateliers de la Volga: « même vérité, même profondeur nationale, même talent surprenant », et aussi « procession de tout une foule populaire, bigarée, disparate »[97]. En donnant une description détaillée des acteurs de la toile Procession religieuse, Stassov a écrit que « toute cette foule, qui se déplace en direction du spectateur depuis le fond lointain du tableau en une procession tentaculaire, représente l'une des meilleures célébrations de l'art contemporains »[12].

L'artiste et critique d'art Igor Grabar dans sa monographie sur Répine écrit, que Procession religieuse dans la province de Koursk « est l'œuvre la plus mâture et la plus réussie de Répine, parmi toutes celles qu'il a créées avant cela »[151]. Notant le long et minutieux travail accompli par l'artiste dans le processus de création de cette toile, Grabar écrit, que chaque personnage de la peinture « est observé dans sa vie, finement typé et caractérisé », et pas seulement ceux du premier plan, mais aussi ceux qui sont plus loin à l'arrière, « cette foule n'est pas nivelée comme cela se fait d'habitude dans la plupart des tableaux de foule, mais ici elle vit, respire, bouge et agit »[152]. Selon Grabar, plus il examine les personnages de Répine (les principaux comme les secondaires), « plus il est stupéfait de la diversité, de l'authenticité, de la précision, des moyens par lesquels l'artiste les a arraché à la vie »[153].

Dans un ouvrage publié en 1955, le critique d'art Dmitri Sarabianov, note d'une part que le tableau Procession religieuse apparaît comme un sommet de la peinture russe et « le point culminant des tendances critiques des beaux-arts russes ». Pour le critique, la toile est un « poème sur la vie populaire », dans lequel le peintre « révèle les qualités spirituelles du peuple, en montrant sa hauteur morale ». Ainsi, selon le critique, la force de l'œuvre de Répine se trouve dans la réunion des tendances critiques et des tendances positives »[16].

L'historien d'art Alekseï Fiodorov-Davydov écrit que dans le tableau Procession religieuse dans la province de Koursk, le personnage principal c'est la masse des gens, la foule, dans toute la richesses des types physiques et des caractères de ses composants ». Pour le critique, le peintre a créé une toile monumentale, qui par sa signification peut être comparée au poème de Nikolaï Nekrassov « Pour qui fait-il bon de vivre en Russie ?» [154],[155]. Parmi les personnages du tableau, Fiodorov Davydov remarque particulièrement Le Bossu considérant son portrait comme « le sommet du psychologisme et de l'humanisme chez les peintres Ambulants », « la manifestation suprême de l'unité éthique et esthétique dans l'art des peintres Ambulants »[156]. Notant la complexité et l'intérêt de la composition picturale de la toile, le critique poursuit en signalant que « Répine a réussi à montrer une foule énorme comme un tout et en même temps à y placer des personnages individualisés actifs et brillants »[86].

Le critique d'art Arkadi Ippolitov (ru), en présentant Procession religieuse dans la province de Koursk lors de l'exposition Chemin russe au Vatican en 2018, note le lien étroit existant entre le tableau de Répine et celui d'Alexandre Ivanov L'Apparition du Christ au peuple (1837-1857). Les deux œuvres sont « des images symboliques de la Russie », et avec cette toile de Répine « tout est lié à l'image de l'icône qui flotte au-dessus des têtes des pèlerins processionnaires, portée par les épaules de tout un peuple », et au-dessus, dans la foule, domine le képi du gendarme à cheval, de même que les casques des soldats romains, au sommet de la composition du tableau d'Alexandre Ivanov[157].

Processions dans la peinture russe

- Processions religieuses en Russie dans la peinture

- Procession de Pâques au bord de la Louza 1893 par Illarion Prianichnikov

- Procession de Pâques dans le nord de la Russie 1887 Illarion Prianichnikov

Selon le critique britannique Peter Leek, la procession traitée par Illarion Prianichnikov est plus traditionnelle. La plus accomplie parmi les toiles de maîtres russes qui ont repris ce thème à la même époque entre 1880 et 1890, c'est celle de Répine. Les personnages qui la composent forment une communauté qui est l'image même de la Russie provinciale de la fin du XIXe siècle et même de toute la Russie lentement en marche vers son destin[158]

Plus tardivement, en Russie, on peut citer sur un sujet proche, la toile du peintre symboliste Mikhaïl Nesterov La Grande Prise de voile réalisée en 1898. Le peintre est à cette époque sous l'empire d'une foi profonde, se retirant régulièrement dans les lieux saints les plus reculés[159]. L'ambiance du tableau baigne à l'inverse de celui de Répine dans une ambiance spirituelle profonde.

Appréciation par le public russe de l'époque

Tatiana Ioudenkova, historienne d'art, observe la multiplicité de réactions différentes de la part du public russe de l'époque. Certains ont accepté la toile sans détours. Ils vont jusqu'à considérer celle-ci comme « un morceau du cœur de la Russie ». D'autres, par contre, l'ont rejetée en exprimant leur désaccord sur la vision de la vie russe de Répine. Ils s'indignent de cette mise en scène de notre vie russe malade et y trouvent un mensonge inepte. D'autres encore ont regretté qu'au lieu d'une « scène religieuse profonde » Répine leur présente une scène de « dépendance maladive au rite ». Il en est enfin qui voient dans cette toile « la Rus' à la fois dans toute sa grandeur et dans toute sa laideur quotidienne« » [160]

Expositions

Ce tableau a été présenté à l'exposition Répine du Petit Palais à Paris du 5 octobre 2021 au 23 janvier 2022[161].

Notes et références

- Catalogue Tretiakov, t. 4, l. 2 2006, p. 211.

- (ru) « Ilia Répine , Procession religieuse dans la province de Koursk (Репин Илья Ефимович — Крестный ход в Курской губернии) » [archive du ] [html], Galerie Tretiakov — www.tretyakovgallery.ru (consulté le )

- Catalogue Tratiakov, t. 4, l. 2 2006, p. 211.

- S. Ivanov 1960, p. 66.

- А. Fiodorov-Davydov 1989, p. 56.

- N. Morgounova-Roudniskaïa 1965, p. 91.

- Catalogue Musée russe, t. 7 2017, p. 85.

- V. Moskvinov 1955, p. 53.

- S. Kaplanova 1964, p. 257.

- Ambulants 1987, p. 263.

- F. Roguinskaïa 1989, p. 419.

- V. Stassov 1968, p. 180.

- T. Ioudenkova 2015, p. 60.

- I Grabar, t. 1 1963, p. 226.

- I. Grabar , t. 1 1963, p. 226-228.

- D. Sarabianov 1955, p. 233.

- А. Fiodorov-Davydov 1989, p. 58.

- Catalogue Tretiakov, t. 4, l. 2 2006, p. 164.

- (ru) « Ilia Répine (Репин Илья Ефимович) » [archive du ] [html], Grande Encyclopédie russe — bigenc.ru (consulté le )

- Е. Petinova 2001, p. 167.

- Catalogue Tretiakov, t. 4, l. 2 2006, p. 167.

- I Grabar, t. 1 1963, p. 169.

- I. Grabar, t. 1 1963, p. 176.

- I. Grabar, t. 1 1963, p. 186.

- А. Fiodorov-Davydov 1975, p. 552.

- N. Morgounova-Roudnitskaïa 1965, p. 91.

- I. Répine 1949, p. 16.

- « Musée virtuel russe » (consulté le )

- I Grabar, т. 1 1963, p. 186.

- Catalogue Musée russe 1980, p. 246.

- А.Fiodorov-Davtdov 1989, p. 56.

- Catalogue Galerie Tretiakov, t. 4, l. 2 2006, p. 183.

- О. Liaskovskaïa 1982, p. 181.

- Perepiska avec l'artiste 1954, p. 361.

- F. Roguinskaïa 1989, p. 418.

- Ambulants 1987, p. 150-157.

- Catalogue Tretiakov, t. 4, l. 2 2006, p. 180-182.

- A Fiodorov-Davydov 1989, p. 56.

- Ambulants 1987, p. 158.

- N. Goussev 1963, p. 649-650.

- А. Jirkevitch 1978, p. 12.

- N. Goussev 1963, p. 651.

- I Répine 1949, p. 55.

- L Tolstoï, t. 2 1983, p. 237.

- T. Iodenkova 2015, p. 59.

- S.Ivanov 1960, p. 68.

- I Répine 1949, p. 67-68.

- I. Répine 1949, p. 70.

- I. Répine 1949, p. 72.

- I. Répine 1949, p. 76.

- A.Chilo 2014, p. 127.

- I. Grabar, t. 1 1963, p. 225.

- I. Répine 1946, p. 53.

- I. Grabar t. 1963, p. 245.

- S. Korolïova 2010, p. 20.

- P Polevoï 1883, p. 187.

- T.Iodenkova 2015, p. 60.

- T. Iolenkova 2015, p. 60.

- I Répine 1946, p. 61.

- I. Répine 1946, p. 64.

- I. Répine 1946, p. 64-65.

- I. Répine 1946, p. 67-68.

- N. Moudroguel 1962, p. 73.

- (ru) N Moudroguel (Н. А. Мудрогель), « Tretiakov et les peintres : Répine Ilia Efimovitch (Третьяков и художники: Репин Илья Ефимович (из книги «Пятьдесят восемь лет в Третьяковской галерее») » [archive du ] [html], Galerie Tretiakov — tretyakovgallery.blogspot.com (consulté le )

- Catalogue Tretiakov, t. 4, l. 2 2006, p. 496-497.

- Catalogue Galerie Tretiakov, t. 4, l. 2 2006, p. 211.

- Catalogue Tretiakov, t. 4, l. 2 2006, p. 504.

- (ru) M. Mokeïtcheva (М. Мокейчева), « La plus grande exposition de Répine depuis 25 ans s'ouvre à la Galerie Tretiakov » [archive du ] [html], [Деловой Петербург] — www.dp.ru, (consulté le )

- (ru) « Ilia Répine, 175e anniversaire du jour de sa naissance К 175-летию со дня рождения » [archive du ] [html], Musée russe — rusmuseum.ru (consulté le )

- Catalogue Tretikaov, t. 4, l. 2 2006, p. 211.

- Catalogue Tretiakov, t. 4, l. 2 2006, p. 507.

- (ru) Valentin Rodionov [Родионов, Валентин Алексеевич], « saisons russes à Paris (Русские сезоны в Париже) », 4, Galerie Tretiakov revue, , p. 26—31 (lire en ligne)

- (ru) A. Loulinska /. Лулинска, « L'âme de la Russie («Душа России») », 3, Galerie Tretiakov [Третьяковская галерея (журнал)], , p. 60—69 (lire en ligne)

- Chemin russe 2018, p. 196—201.

- (ru) Sergueï Ouvarov (Уваров, Сергей Алексеевич), « De notre Rome à la vôtre: La Galerie Tretiakov emmène ses chefs-d'œuvre au Vatican » [archive du ] [html], Izvestia [Известия (газета)] — iz.ru, (consulté le )

- (ru) « Exposition La voie russe : de Dyonisius à Malevitch au Musée du Vatican (Выставка «Русский путь. От Дионисия до Малевича» в Музеях Ватикана) » [archive du ] [html], Музеи России — www.museum.ru (consulté le )

- (ru) « Une exposition Ilia Répine à Helsinki (В Хельсинки проходит выставка работ Ильи Репина) » [archive du ] [html], www.culture.ru (consulté le )

- (ru) B.Kline (Б. Клин), « Le sanctuaire Korennaïa de Koursk (Корни Курской святыни) » [archive du ] [html], Izvestia — iz.ru, (consulté le )

- I. Mourachova 2018, p. 85.

- S. Koroliova 2010, p. 20, 27.

- О. Liaskovskaïa 1982, p. 189.

- D. Sarabianov 1955, p. 225-226.

- A. Fiodorv-Davydov 1989, p. 58.

- A. Fiodorov-Davydov 1975, p. 557-558.

- T. Joudenkova 2015, p. 62.

- A. Fiodorov-Davydov 1989, p. 58.

- А. Fiodorov-Davydov 1989, p. 59.

- O. Liaskovskaïa 1982, p. 188.

- I. Répine, t. 1 1969, p. 180.

- G Sternine 1985, p. 38.

- A. Fiodorov Davydov 1989, p. 59.

- O. Liaskovskaïa 1982, p. 194.

- A. Fiodorv-Davydov 1989, p. 57.

- D. Sarabianov 1955, p. 225.

- V Stassov 1968, p. 178.

- O. Lisakovskaïa 1982, p. 188.

- V. Stassov 1968, p. 176.

- I. Répine 1946, p. 61.

- I. Répine 1946, p. 62.

- E. Gomberg-Verjbinskaïa 1970, p. 96.

- E. Allenova 2000, p. 18.

- D. Sarabianov. 1955, p. 225.

- V. Stasov 1968, p. 178.

- O. Liaskovskaïa 1982, p. 189.

- A. Fiodorov-Davydov 1989, p. 57.

- O. Liaskovskaiïa 1982, p. 189.

- D. Sarabianov 1955, p. 227-228.

- D. Sarabianov 1955, p. 226.

- V. STassov 1968, p. 176.

- D. Sarabianov 1955, p. 230.

- О. A. Liaskovskaïa 1982, p. 189.

- O. Liaskovskaïa 1982, p. 192.

- O/ Liaskovskaïa 1982, p. 189.

- O/ Liaskovskaïa 1982, p. 189-192.

- N. Machkovtsev 1943, p. 56.

- A. Zamochkine 1947, p. 15.

- O Liakovskaïa 1982, p. 188-189.

- (ru) « I. Répine, Procession religieuse (Репин И. Е. Крестный ход.) 1877 » [archive du ] [html], Виртуальный Русский музей — rusmuseumvrm.ru (consulté le )

- (ru) « Procession religieuse. 1877 — Ilia Répine » [archive du ] [html], www.art-catalog.ru (consulté le )

- Exposition Répine 2019.

- A.Fiodorov-Davydov 1989, p. 56.

- Catalogue Tretiakov, t. 4, l. 2 2006, p. 183.

- Rousskii pout 2018, p. 200.

- I. Grabar, t. 1 1963, p. 221.

- O. Liaskovskaïa 1982, p. 181.

- (en) « Ilya Repin. Religious Procession in the Kursk Governorate, sketch, 1878 » [archive du ] [html], Finnish National Gallery — www.kansallisgalleria.fi (consulté le )

- D. Sarabianov 1955, p. 224.

- I. Brodskii 1962, p. 5.

- I. Brodskii 1941, p. 25.

- Catalogue Tretiakov, t. 4, l. 2 2006, p. 209-211.

- (ru) « Les Pèlerins vagabonds (Богомолки-странницы.) 1878 — Répine Ilia (Репин Илья Ефимович) » [archive du ] [html], www.art-catalog.ru (consulté le )

- (ru) « Paysage d'été dans la province de Koursk (Летний пейзаж в Курской губернии.) 1876-1915 — Репин Илья Ефимович » [archive du ] [html], www.art-catalog.ru (consulté le )

- (ru) « Tête de bossu de Répine (Голова горбуна. 1881 — Репин Илья Ефимович) » [archive du ] [html], www.art-catalog.ru (consulté le )

- (ru) « Le Bossu Горбун. 1881 — Репин Илья Ефимович » [archive du ] [html], www.art-catalog.ru (consulté le )

- Catalogue Musée russe, t. 7 2017, p. 85-86.

- Catalogue Musée russe 1980, p. 246-247.

- Catalogue Musée russe, t. 7 2017, p. 86.

- Exposition Répine I. 2019, p. 200.

- D. Sarabianov 1965, p. 488.

- Exposition I. Répine 2019, p. 200.

- (ru) « Ilia Répine , Le Paysan (Репин Илья Ефимович — «Крестьянин») » [archive du ] [html], Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации — goskatalog.ru (consulté le )

- (ru) « Ilia Répine (Репин Илья Ефимович) — «Старик-крестьянин, девушка в розовом и молодая крестьянка в сером платке» » [archive du ] [html], Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации — goskatalog.ru (consulté le )

- (ru) « Ilia Répine (Репин Илья Ефимович) — «Старик-крестьянин, девушка в розовом и молодая крестьянка в сером платке» » [archive du ] [html], vm1.culture.ru (consulté le )

- (ru) « Répine, le Bossu. 1880 » [archive du ] [html], Виртуальный Русский музей — rusmuseumvrm.ru (consulté le )

- Exposition Répine 2019, p. 249-250.

- (ru) « Le Bossu. 1881 — Ilia Répine » [archive du ] [html], www.art-catalog.ru (consulté le )

- (ru) ru, « Répine ; Le Bossur (Репин И. Е. Горбун.) 1882 » [archive du ] [html], Виртуальный Русский музей — rusmuseumvrm.ru (consulté le )

- (ru) « Le Pèlerin , extrémité pointue de son bâton (Паломник. Заостренный конец посоха паломника.) 1881 — Репин Илья Ефимович » [archive du ] [html], www.art-catalog.ru (consulté le )

- V. Stassov 1968, p. 176-180.

- V. Stassov 1968, p. 175-176.

- I. Grabar, t. 1 1963, p. 226.

- I. Grabar, t. 1 1963, p. 226-228.

- I. Grabar, t. 1 1963, p. 228.

- Nekrassov décrit l'histoire de sept paysans qui entreprennent un voyage en Russie pour voir qui y mène une vie heureuse et qui arrivent à la conclusion que du mendiant jusqu'au tsar personne n'en a jamais connu de telle.

- Ettore Lo Gatto, Histoire de la littérature russe, Desclée de Brouwer, 165, page 372

- A. Fiodorov-Davyodv 1989, p. 57.

- Chemin russe 2018, p. 196-201.

- P.Leek, p. 79.

- P.Leek, p. 103.

- T. Iodenkova, p. 59-60.

- Exposition Répine

- (ru) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en russe intitulé « Крестный ход в Курской губернии » (voir la liste des auteurs).

Bibliographie

- Collectif, Ilya Répine 1844-1930 - Peindre l'âme russe, Catalogue d'exposition du 5 octobre 2021 au 23 janvier 2022, Petit Palais Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, 260 pages, éd. Paris Musées, 2021

- S. V. Ivanov.|Иванов, Сергей Васильевич, Moscou dans la vie et l'œuvre de Répine (Москва в жизни и творчестве И. Е. Репина), Мoscou, [Московский рабочий], , 142 p.

- (ru) E. Allenova (Алленова, Екатерина Михайловна), Ilia Répine, Moscou, [Белый город (издательство)], , 64 p. (ISBN 5-7793-0220-0)

- (en) J. Brodski (Бродский, Иосиф Анатольевич), « Procession religieuse dans la province de Koursk et Apparition de l'icône », 5, Образотворче мистецтво, , p. 24—29 (lire en ligne)

- (ru) I. Brodski (Бродский, Иосиф Анатольевич), Procession religieuse dans la province de Kousk «Крестный ход в Курской губернии», Moscou, [Советский художник], , 56 p.

- (ru) Fiodorov-Davydov [Фёдоров-Давыдов, Алексей Александрович], Art russe et soviétique (Русское и советское искусство. Статьи и очерки), Moscou, [Искусство (издательство)], , 739 p., Картина И. Е. Репина «Крестный ход в Курской губернии», p. 552-559

- (ru) Fiodorov-Davydov [Фёдоров-Давыдов, Алексей Александрович], Ilia Répine (Илья Ефимович Репин), Moscou, [Искусство (издательство)], , 121 p. (ISBN 5-98724-030-1)

- (ru) Gomberg-Verjbinskaïa (Гомберг-Вержбинская Элеонора Петровна), Les Ambulnats (Передвижники), Leningrad, [Искусство (издательство)], , 236 p.

- (ru) Igor Grabar, Répine, t. 1, Moscou, [Издательство Академии наук СССР], , 332 p.

- (ru) Nikolaï Nikolaïevitch Goussev [Гусев, Николай Николаевич], Leon Tolstoï biographie de 1870 à 1881 (Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1870 по 1881 год), Moscou, Издательство Академии наук СССР, , 695 p. (lire en ligne)

- (ru) Zamochkine Alexandre (Замошкин, Александр Иванович), « Répine, grand maître de la peinture (Репин — крупнейший мастер картины) », 1, Moscou, Е. Репин. Сборник докладов на конференции, посвящённой 100-летию со дня рождения художника, , p. 15

- (ru) Jirkevitch Alexandre [Жиркевич, Александр Владимирович], Л. Н. Толстой, в воспоминаниях современников, t. 2, Moscou, [Художественная литература (издательство)], , 671 p., Rencontres avec Tolstoï (Встречи с Толстым), p. 7-21

- (ru) Sergueï Ivanov (Иванов, Сергей Васильевич), Moscou dans la vie et l'œuvre de Répine (Москва в жизни и творчестве И. Е. Репина), Moscou, [Московский рабочий], , 142 p.

- (ru) S. Kaplanova (Капланова, Софья Газаросовна) et Tatiana Gorina (Горина, Татьяна Николаевна), Scènes de genre dans la peinture du XIX-début du XX s (Русская жанровая живопись XIX — начала XX века), Moscou, [Искусство (издательство)], , 382 p., Жанровая живопись -И. Е. Репина, p. 235-290

- (ru) Koroliova S. (Королёва С.), Ilia Répine Илья Ефимович Репин (Великие художники, том 20), Moscou, Директ-Медиа и [Комсомольская правда], , 48 p. (ISBN 978-5-87107-193-9)

- (ru) Olga Liaskovskaïa [Лясковская, Ольга Антоновна], Ilia Répine, Vie et œuvre ( Илья Ефимович Репин. Жизнь и творчество), Moscou, [Искусство (издательство)], , 480 p.

- (ru) Nikolaï Machkovets [Машковцев, Николай Георгиевич], I. Répine (И. Е. Репин), Moscou-Leningrad, [Искусство (издательство)], , 108 p.

- (ru) Natalia Morgounova-Roudnitskaïa (Моргунова-Рудницкая Н. Д.), Ilia Répine, vie et œuvre (Илья Репин. Жизнь и творчество), Moscou, [Искусство (издательство)], , 296 p.

- (ru) Vladimir Moskvinov (Москвинов, Владимир Николаевич), Répine à Moscou (Репин в Москве), Moscou, [Государственное издательство культурно-просветительной литературы], , 112 p.

- (ru) Nikolaï Moudrogel (Мудрогель, Николай Андреевич), 58 ans à la Galerie Tretiakov (Пятьдесят восемь лет в Третьяковской галерее. Воспоминания), Leningrad, [Художник РСФСР], , 206 p.

- (ru) Ioulia Mourochova (Мурашова, Юлия Александровна), Pèlérinage orthodoxe Православное паломничество в провинциальной России в условиях общественно-политических и культурных трансформаций (1861—1991) (на примере Курской Коренной пустыни). Диссертация на соискание учёной степени кандидата исторических наук, Koursk, [Юго-Западный государственный университет], , 224 p. (lire en ligne)

- (ru) Elenova Petinova (Петинова, Елена Фоминична), Peintres russes du XVIII -début du XX (художники XVIII — начала XX века), Saint-Pétersbourg, [Аврора (издательство)], , 345 p. (ISBN 978-5-7300-0714-7)

- (ru) Piotr Polevoï (Полевой, Пётр Николаевич), « XI exposition de Ambulants (XI Передвижная выставка (продолжение)) », 12 (19 mars 1883), [Живописное обозрение стран света], , p. 186-187 (lire en ligne)

- Ilia Répine [Репин, Илья Ефимович] et М. Н. Григорьева, А. Н. Щекотова, Переписка с П. М. Третьяковым, 1873—1898, Moscou-Leningrad, [Искусство (издательство)], , 226 p. (lire en ligne)

- Ilia Répine [Репин, Илья Ефимович] et А. К. Лебедев, Г. К. Бурова, Переписка с В. В. Стасовым, 1877—1894, Moscou-Leningrad, [Искусство (издательство)], , 456 p. (lire en ligne)

- (ru) Ilia Répine (Репин, Илья Ефимович) et И. А. Бродский, Choix de lettres e deux tomes (Избранные письма в двух томах), t. 1, Moscou, [Искусство (издательство)], , 456 p.

- (ru) F Roguinskaïa (Рогинская, Фрида Соломоновна), Exposition des Ambulants, Moscou, [Искусство (издательство)], , 430 p.

- (ru) Dmitri Sarabianov [Сарабьянов, Дмитрий Владимирович], idée émancipatrice dans la peinture russe du XIXs (Народно-освободительные идеи русской живописи второй половины XIX века), Moscou, [Искусство (издательство)], , 300 p.

- (ru) Dmitri Sarabianov [Сарабьянов, Дмитрий Владимирович] et Igor Grabar, [Кеменов, Владимир Семёнович], [Viktor Lazarev],[Лазарев, Виктор Никитич], Histoire de la peinture russe en 13 tomes [История русского искусства в 13 томах], t. 9, livre 1, Moscou, [Наука (издательство)], , Répine I., p. 445-563

- (ru) Vladimir Stassov [Стасов, Владимир Васильевич], Choix d'articles sur la peinture russe (Избранные статьи о русской живописи), Moscou, [Детская литература (издательство)], , 256 p., Notes sur les expositions des ambulants, p. 171-180

- (ru) Grigori Sternine [Стернин, Григорий Юрьевич], Ilia Répine (Илья Ефимович Репин), Leningrad, [Художник РСФСР (издательство)], , 256 p.

- (ru) Léon Tolstoï [Толстой, Лев Николаевич], Recueil en 22 tomes (Собрание сочинений в 22 томах), t. 15, Moscou, [Художественная литература (издательство)], (lire en ligne), Préface des écrits de Guy de Maupassant (Предисловие к сочинениям Гюи де Мопассана), p. 225-247

- (ru) Alekseï Fiodorov-Davydov (Фёдоров-Давыдов, Алексей Александрович), Art russe et soviétique (Русское и советское искусство. Статьи и очерки), Moscou, [Искусство (издательство)], , 739 p., Procession religieuse dans la province de Koursk, p. 552—559

- (ru) Alekseï Fiodorov-Davydov (Фёдоров-Давыдов, Алексей Александрович), Ilia Répine (Илья Ефимович Репин), Moscou, [Искусство (издательство)], , 121 p. (ISBN 5-98724-030-1)

- (ru) A. Chilo (Шило, Александр Всеволодович), « A propos du bossu et de son auteur (Сюжет о горбуне и его авторе. Из истории создания картины И. Е. Репина) », 1, Сюжетология и сюжетография, , p. 125—150 (lire en ligne)

- (ru) Ioudenkova Tatiana (Юденкова, Татьяна Витальевна), « Vérité de la vie ou vérité des faits dans Procession religieuse de Kourtsk ( «Крестный ход в Курской губернии». «Правда жизни» или правда факта?) », 1, Moscou, [Государственная Третьяковская галерея], , p. 59-70 (ISBN 978-5-89580-086-7, lire en ligne)

- (ru) Galerie Tretiakov, catalogue (Государственная Третьяковская галерея — каталог собрания), t. 4: Живопись второй половины XIX века, книга 2, Н—Я, Moscou, Красная площадь, , 560 p. (ISBN 5-900743-22-5)

- (ru) Musée russe, catalogue (Государственный Русский музей — Живопись, XVIII — начало XX века (каталог) ), Leningrad, [Аврора (издательство), , 448 p.

- (ru) Musée russe, catalogue (Государственный Русский музей — каталог собрания), t. 7: Живопись второй половины XIX века (Н—Я), Saint-Pétersbourg, Palace Editions, , 248 p. (ISBN 978-3-906917-17-7)

- (ru) Ilia Répine, 175e anniversaire de sa naissance (Илья Репин. К 175-летию со дня рождения), Moscou, [Государственная Третьяковская галерея], , 592 p. (ISBN 978-5-89580-252-6)

- (ru) Correspondance avec Kramskoï (Переписка И. Н. Крамского: Переписка с художниками), Moscou, [Искусство (издательство)], , 668 p.

- (ru) Chemin russe, de Dyonisius à Malévitch (Русский путь. От Дионисия до Малевича), Moscou, Galerie Tretiakov[Государственная Третьяковская галерея], , 280 p. (ISBN 978-5-89580-236-6)

- (ru) Les Ambulants, lettres Товарищество передвижных художественных выставок. Письма, документы. 1869—1899), Moscou, [Искусство (издательство), , 668 p.

- Peter Leek, La peinture russe du XVIII au XX s, Bournemouth Angleterre, , 208 p. (ISBN 1 85995 356 5), p. 78-79

Article connexe

- Rencontre avec l'icône (Savitski)

- Icône de Notre-Dame du Signe de Koursk

Liens externes

- Ressource relative aux beaux-arts :

- (ru) Procession religieuse dans la province de Koursk sur le site de la Galerie Tretiakov Крестный ход в Курской губернии на сайте Третьяковской галереи

- (ru) « Répine, Procession religieuse dans la province de Koursk (Репин Илья Ефимович — Крестный ход в Курской губернии, 1880—1883) » [html], www.art-catalog.ru (consulté le )

- (ru) « Collection Tretiakov, Ilia Répine, Procession religieuse dans la province de Koursk Собрание Третьяковки: Илья Репин. Картина «Крестный ход в Курской губернии» » [html], Радио «[Эхо Москвы]» — echo.msk.ru, (consulté le )

- (ru) « Répine, Procession religieuse dans la province de Koursk Репин. Крестный ход в Курской губернии: что на самом деле изображено на картине » [html], [Пикабу|pikabu.ru] (consulté le )

- Portail de la peinture

- Portail de la culture russe

- Portail des années 1880

- Portail de Moscou

На других языках

[de] Prozession im Gouvernement Kursk

Prozession im Gouvernement Kursk[1] ist der Titel eines Gemäldes des russischen Malers Ilja Repin (1844–1930).[en] Religious Procession in Kursk Governorate

Religious Procession in Kursk Governorate (also known as Easter Procession in the District of Kursk or A Religious Procession in Kursk Gubernia'[1]) (Russian: Крестный ход в Курской губернии) is a large oil on canvas painting by the Russian realist painter and sculptor Ilya Repin (1844–1930). Completed between 1880 and 1883, the work shows a seething, huddled mass attending the annual crucession (cross-carrying Eastern Orthodox religious procession) which carried the famous icon Our Lady of Kursk from its home at the Korennaya Pustyn Monastery [ru; pl] to the nearby city of Kursk, western Russia.- [fr] Procession religieuse dans la province de Koursk

[ru] Крестный ход в Курской губернии

«Кре́стный ход в Ку́рской губе́рнии» — картина русского художника Ильи Репина (1844—1930), написанная в 1880—1883 годах. Хранится в Государственной Третьяковской галерее в Москве (.mw-parser-output .ts-comment-commentedText{border-bottom:1px dotted;cursor:help}@media(hover:none){.mw-parser-output .ts-comment-commentedText:not(.rt-commentedText){border-bottom:0;cursor:auto}}инв. 738). Размер картины — 178 × 285,4 см[1] (по другим данным, 178 × 285,5 см[2]). На картине изображён крестный ход в честь Курской Коренной иконы Божией Матери, совершаемый ежегодно в 9-ю пятницу по Пасхе и идущий из Курского Знаменского монастыря в Коренную пустынь[1][3].Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии