art.wikisort.org - Skulptur

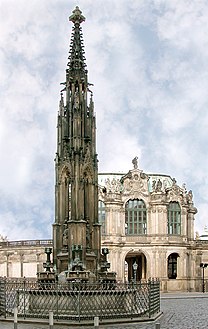

Der Cholerabrunnen (auch Gutschmid-Brunnen) ist ein neugotischer Brunnen. Er steht in Dresden an der Sophienstraße, zwischen Zwinger und Taschenbergpalais. Er wurde von Freiherr Eugen von Gutschmid finanziert, der dadurch seinen Dank dafür ausdrücken wollte, dass Dresden von der Cholera verschont geblieben war, die 1841 und 1842 von der Oder und der Unterelbe her die Stadt bedrohte. Neben Gottfried Semper als Architekt übernahmen Karl-Moritz Seelig den Entwurf, der am 15. Juli 1846 feierlich an die Stadt übergeben wurde.

| Cholerabrunnen | |

|---|---|

| |

| Ort | Dresden, Sachsen |

| Land | |

| Verwendung | Brunnen |

| Bauzeit | 1842–1845 |

| Architekt | Gottfried Semper |

| Baustil | Neugotik |

| Technische Daten | |

| Höhe | 15,2 m |

| Durchmesser | 6,76 m |

| Stockwerke | 2 |

| Baustoff | Sandstein, Granit |

| Koordinaten | |

| Lage | 51° 3′ 7″ N, 13° 44′ 5″ O |

Ursprünglich stand er mitten auf dem Postplatz am heutigen Standort der Käseglocke, musste später aber an seinen heutigen Standort am Taschenberg versetzt werden, da er zunehmend ein Verkehrshindernis darstellte. In diesem Zuge wurden auch erste erhebliche Restaurierungsarbeiten durchgeführt. Da das Material aber zu anfällig war, kam es zur Entscheidung einer kompletten Neuerstellung. Der Bildhauer Franz Schwarz führte diese 1892 aus.[1]

Architektonische Merkmale

Auf besonderen Wunsch seines Auftraggebers und entgegen seinen eigenen Vorstellungen entwarf Semper den Brunnen im neugotischen Stil. Im achteckigen Grundbecken des Brunnens, das aus Granit besteht und einen ungefähren Durchmesser von 6,76 Metern hat, steht die markante Spitzsäule des Brunnens, die durch eine große Kreuzblume abgeschlossen wird. Sowohl Säule als auch Kreuzblume sind aus Sandstein gefertigt. Der Bau wird von zahlreichen hohen, schlanken Säulen und Spitzbögen getragen; in seinen zwei von Kreuzgewölben getragenen Stockwerken hat er insgesamt zehn hohe, schmale Fenster. An den vier Seiten sind folgende ca. 90 cm große religionsverbundene Figuren angebracht:

- im Norden Wittekind, der erste getaufte Fürst der alten Sachsen

- im Osten Winfried Bonifatius, der erste Apostel der Deutschen

- im Süden Johannes der Täufer

- im Westen Elisabeth, Landgräfin von Thüringen

Zudem sind unter den Figuren Steintafeln angebracht, die

- im Norden den Bibelspruch »Denn er hat seinen engeln befohlen über dir«

- im Osten den Bibelspruch »Ob tausend fallen zu deiner seiten und zehntausend zu deiner rechten, so wird es doch dich nicht treffen«

- im Süden den Bibelspruch »Er wird dich erretten vor der seuche, die im mittag verderbet«

- im Westen das gutschmidsche Wappen

enthalten.

- Detailansicht eines der vier von Zwergen getragenen Ecktürmchen, Gravur Franz Schwarz

- Detailansicht mit Säulen, Spitzbögen, Fenstern und Gewölbe

- Informationstafel am Taschenbergpalais

- Gesamtansicht

Mit den selbst ausgewählten Bibelzitaten aus dem 91. Psalm (Lut) wollte Gutschmid noch einmal seine Dankbarkeit für die Bewahrung Dresdens vor der Choleraepidemie ausdrücken. Die Figuren sollten wohl eher ein allgemeines Glaubens- und Dankbarkeitszeugnis an Gott und seine Repräsentanten darstellen. Durch diese Figuren und Zitate und die gesamte äußere Gestalt erinnert der Cholerabrunnen wie viele neugotische Bauten stark an eine (miniaturhafte) Kirche. Die zahlreichen Verzierungen, Ornamente und Tierbeigaben machen ihn zum ornamentreichsten Brunnen Dresdens.

Geschichte des Brunnens

Im Jahr 1842 beauftragte von Gutschmid den Architekten Gottfried Semper mit der Standortsuche und Genehmigung des Brunnens. Nach einigem Hin und Her genehmigte das sächsische Finanzministerium Semper den Wilsdruffer Platz, den heutigen Postplatz, als Standort. Ein Jahr später war er bereits bis auf die Inschriften vollendet.[2] Am 15. Juli 1846 wurde der Brunnen feierlich an den damaligen Dresdner Bürgermeister Balthasar Hübler übergeben.

Der Brunnen wurde erstmals 1869 erneuert, da Wind und Wetter den Sandsteinarbeiten inzwischen ziemlich zugesetzt hatten; um mutwillige Sachbeschädigungen zu verhindern, wurde außerdem ein Gitter auf dem Beckenrand montiert. Bereits 1883 war er jedoch durch die Verwitterung erneut enorm beschädigt. Nach eingehender Untersuchung und Diskussion beschloss der Dresdner Stadtrat daher schließlich 1889, den Brunnen durch den Bildhauer Franz Schwarz völlig erneuern zu lassen. 1891 wurde er leicht versetzt, da er auf dem Postplatz inzwischen zum Verkehrshindernis geworden war; daneben wurde das Geländer erneuert und nach außen versetzt, um den Brunnen besser zu schützen. Die Versetzung an den heutigen Standort in der Sophienstraße erfolgte 1927.[3]

Nachdem der Cholerabrunnen 1945 durch die Luftangriffe auf Dresden leicht beschädigt worden war, wurde er in den Jahren 1966 und 1967 erneut ausgebessert und ergänzt. In den nächsten Jahrzehnten setzten Vandalismus und Verwitterung dem Brunnen wieder stark zu. Der bis dahin mit Trinkwasser betriebene Brunnen musste außer Betrieb gesetzt werden. 1996 bis 1997 wurde er erneut eingehend saniert. Dies wurde auch durch eine große Spende ermöglicht.[4] Viele Teile waren nicht mehr zu retten und mussten komplett neu gefertigt werden. Dabei wurde auch die Wasseranlage vollständig erneuert, so dass der Brunnen zu Beginn des 21. Jahrhunderts wieder in voller Pracht zu bewundern ist.

Siehe auch

- Liste der Brunnen und Wasserspiele in Dresden

Literatur

- Die Denksäule auf dem Wilsdrufer Platze in Dresden. In: Illustrirte Zeitung. Nr. 22. J. J. Weber, Leipzig 25. November 1843, S. 345 (Digitalisat in der Google-Buchsuche).

- Jochen Hänsch: Dresdner Brunnen. Saxonia Verlag für Wirtschaft, Politik und Kultur GmbH, Dresden 1998, ISBN 3-9806374-1-7

- Eberhard Engel, Jochen Hänsch: Gottfried Sempers Cholera-Brunnen in Dresden. K&L Sächs. Werbeagentur, Dresden 1996.

Weblinks

Einzelnachweise

- Dresdner Nachrichten. 2. Januar 1892, S. 2 (slub-dresden.de).

- Die Denksäule auf dem Wilsdrufer Platze in Dresden. In: Illustrirte Zeitung. Nr. 22. J. J. Weber, Leipzig 25. November 1843, S. 345 (Digitalisat in der Google-Buchsuche).

- Dresdner Nachrichten – Das Wandernde Denkmal. 11. September 1927, S. 5 f. (slub-dresden.de).

- Ralf Hübner: Cholera-Brunnen übergeben. In: Sächsische Zeitung. 17. Juli 2021.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии