art.wikisort.org - Künstler

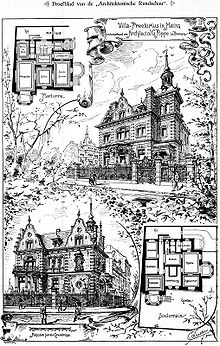

Emil Preetorius (* 21. Juni 1883 in Mainz; † 27. Januar 1973 in München) war ein deutscher Illustrator, Grafiker, Buchgestalter[1] und Kunstsammler. Er gilt auch als einer der bedeutendsten Bühnenbildner der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Leben

Preetorius studierte Rechtswissenschaften, Kunstgeschichte und Naturwissenschaften in München, Berlin und Gießen, wo er zum Dr. jur. promoviert wurde. Anschließend besuchte er kurze Zeit die Münchner Kunstgewerbeschule, bildete sich aber vorwiegend autodidaktisch als Maler und Zeichner aus.

1909 gründete er gemeinsam mit Paul Renner die Schule für Illustration und Buchgewerbe in München, leitete seit 1910 die Münchner Lehrwerkstätten und wurde 1926 Leiter einer Klasse für Illustration sowie einer Klasse für Bühnenbildkunst an der Hochschule für Bildende Künste in München, an der er seit 1928 als Professor wirkte. 1914 gründete Preetorius zusammen mit Franz Paul Glaß, Friedrich Heubner, Carl Moos, Max Schwarzer, Valentin Zietara die Künstlervereinigung „Die Sechs“, eine der ersten Künstlergruppen für die Vermarktung von Werbeaufträgen, speziell Plakaten.

Preetorius schuf Illustrationen zu zahlreichen belletristischen Werken ab 1908. Er gehörte zum Freundeskreis von Thomas Mann, für dessen Werke Herr und Hund und Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull er allerdings nur die Bucheinbände entwarf.[2] Preetorius gestaltete auch den Einband zur ersten öffentlichen Ausgabe von Heinrich Manns Roman Der Untertan (1918). Seit 1923 war Preetorius für die Münchner Kammerspiele tätig. 1932 wurde er szenischer Leiter der Bayreuther Festspiele.

1942 geriet Preetorius nach einer Denunziation als „Judenfreund“ kurzfristig in Gestapo-Haft, wurde aber auf Betreiben Adolf Hitlers, der ihn zu den drei wichtigsten Bühnenbildnern zählte, wieder freigelassen.[2] 1943 wurde Preetorius von den NS-Machthabern mit der Goethe-Medaille für Kunst und Wissenschaft ausgezeichnet.[2] 1944 debütierte er als Bühnenbildner der Richard-Strauss-Uraufführung Die Liebe der Danae bei den Salzburger Festspielen, allerdings gelangte die Produktion aufgrund der kriegsbedingten Theatersperre nur zu einer Öffentlichen Generalprobe. Die tatsächliche Uraufführung dieser Produktion fand dann im Sommer 1952 in Salzburg statt. 1948 gestaltete Preetorius die Bühnenbilder für Günther Rennerts Salzburger Inszenierung von Beethovens Fidelio mit Wilhelm Furtwängler am Pult.

1951 trat Preetorius in den Ruhestand. Von 1947 bis 1961 war Preetorius Mitglied des Bayerischen Senats. Von 1953 bis 1968 amtierte er als Präsident der Bayerischen Akademie der Schönen Künste in München, deren Mitglied er seit 1948 war. Seit 1952 war er Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt. Seit 1955 gehörte Preetorius dem Wissenschaftlichen Beirat der Sachbuchreihe Rowohlts deutsche Enzyklopädie an.

In seinen Buch-Einband-Gestaltungen, Literaturillustrationen, Werbeanzeigen und Plakaten war Preetorius vom japanischen Holzschnitt beeinflusst, als Bühnenbildner knüpfte er an den romantischen Klassizismus an. Er veröffentlichte unter anderem Vom Bühnenbild bei Richard Wagner (1938), Weltbild und Weltgestalt (1947) und Geheimnis des Sichtbaren (1963).

Emil Preetorius war seit 1945 mit der Grafikerin und Kostümbildnerin Lilly Krönlein (1900–1997) verheiratet. Er war Mitglied im Deutschen Künstlerbund.[3] Er wurde in München auf dem Bogenhausener Friedhof bestattet.[4]

Seine bedeutenden Sammlungen vorwiegend asiatischer Kunst befinden sich im Museum Fünf Kontinente, München, und in der Preetorius-Stiftung, Starnberg.

Ehrungen

- 1912 November 25: Silberne Verdienstmedaille für Kunst und Wissenschaft (Großherzogtum Hessen)[5]

- 1953: Großes Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland

- 1953: Ehrendoktor der Ludwig-Maximilians-Universität München

- 1955: Johann-Heinrich-Merck-Ehrung der Stadt Darmstadt

- 1956: Ehrenbürger der Universität Mainz

- 1958: Ehrendoktor der Universität Gießen

- 1965: Auszeichnung mit dem Bayerischen Verdienstorden

- 1966: Kultureller Ehrenpreis der Landeshauptstadt München

- 1968: Ehrenpreis der Bayerischen Akademie der Schönen Künste

Schriften (Auswahl)

- Zum Problem der Wagner-Szene. In: Gebrauchsgraphik, Jg. 12 (1935), Heft 11, S. 2–13 (Digitalisat).

- Vom Bühnenbild bei Richard Wagner. Enschedé en Zonen, Haarlem 1938.

- Gedanken zur Kunst. Küpper, Berlin 1940.

- Weltbild und Weltgehalt. Zur Krise künstlerischen Schaffens. Klostermann, Frankfurt a. M. 1947 (Wissenschaft und Gegenwart; 17).

- Geheimnis des Sichtbaren. Gesammelte Aufsätze zur Kunst. Piper, München 1963.

Illustrierte Bücher (Auswahl)

- Adelbert von Chamisso: Peter Schlemihl’s wundersame Geschichte, 1908.

- Emil Lucka: Isolde Weisshand, 1909.

- Alain-René Lesage: Der hinkende Teufel, 1910.

- Felix Schloemp: Lorbeerkranz und Firlefanz, 1911.

- Jean Paul: Des Luftschiffers Giannozzo Seebuch, 1912.

- Kurt Friedrich-Freksa: Phosphor, 1912.

- Alphonse Daudet: Die wunderbaren Abenteuer des Tartarin von Tarascon, 1913.

- Ernst Elias Niebergall: Datterich, 1913.

- Joseph von Eichendorff: Aus dem Leben eines Taugenichts, 1914.

- Klabund: Das deutsche Soldatenlied, 1914.

- Jean Paul: Leben des vergnügten Schulmeisterleins Wuz in Auenthal, 1915.

- Claude Tillier: Mein Onkel Benjamin, 1916.

- Friedrich Gerstäcker: Herrn Mahlhubers Reiseabenteuer, 1917.

- Carl Spitzweg: Gedichte & Briefe, 1918.

- Thomas Mann: Herr und Hund. Ein Idyll, 1919.

- E. T. A. Hoffmann: Der Elementargeist, 1919.

- Frank Wedekind: Lautenlieder, 1920.

- Lithographische Mappenwerke: Skizzen, Bildnisse 1910–1919.

Sekundärliteratur, Werkkataloge

- Lutz Trautmann: Vom Recht zur Kunst. Emil Preetorius und die Universität Gießen, in: Mitteilungen des Oberhessischen Geschichtsvereins 105 (2020), S. 403–411.

- Emil Preetorius. Ein Leben für die Kunst (1883-1973). Hg. von Michael Buddeberg. München 2015. ISBN 978-3-7774-2404-0.

- Ulrike Krone-Balcke: Preetorius, Emil. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 20, Duncker & Humblot, Berlin 2001, ISBN 3-428-00201-6, S. 683 f. (Digitalisat).

- Артур Рудзицкий (Artur Rudsyzkyj) Эмиль Преториус\Emil Preetorius – Kiew. – 1996.

- Walter Heist et al.: Emil Preetorius : Grafiker, Bühnenbildner, Sammler. Mainz: Krach, 1976. (Kleine Mainzer Bücherei; Bd. 10). ISBN 3-87439-035-7.

- Emil Preetorius: Münchner Erinnerungen (1945) (= Imprimatur. Ein Jahrbuch für Bücherfreunde. N.F. VII), Frankfurt am Main 1972.

- Curt Tillmann: Emil Preetorius – Bibliographie der Buchumschläge, Imprimatur. Ein Jahrbuch für Bücherfreunde. N.F. VII, Frankfurt am Main 1972.

- Georg Ohr: Emil Preetorius – Bibliographie der illustrierten Bücher und Mappenwerke, Imprimatur. Ein Jahrbuch für Bücherfreunde. N.F. VII, Frankfurt am Main 1972.

- Emil Preetorius: Kunst des Ostens – Sammlung Preetorius. Hrsg. von Elisabeth Michaelis. Mit Beitrag von Roger Goepper und Ernst Kühnel. Atlantis Verlag, Zürich 1963.

- Emil Preetorius (Nachwort): Zehntausendfaches Glück. Farbige Bildergrüße aus Japan. 16 Surimonos aus der Sammlung Emil Preetorius. Mit Bilderläuterungen von Roger Goepper. München: Piper 1959.

- Eberhard Hölscher: Emil Preetorius. Das Gesamtwerk. Buchkunst, Freie und Angewandte Graphik, Schriftgestaltung, Bühnenkunst, Literarisches Schaffen (= Monographien künstlerischer Schrift; 10), Berlin, Leipzig: Verlag für Schriftkunde heintze & Blanckertz 1943.

- Emil Preetorius: das szenische Werk. Berlin, Wien: Limbach 1941, 3. erweiterte Auflage 1944.

- Aleksander Ger (Александр Гер): Эмиль Преториус\Emil Preetorius. Kiew. Zeitschr. "Iskusstwo". 1912.

- Jens Müller: Design-Pioniere. Die Erfindung der grafischen Moderne. Callisto Publishers, Berlin 2017, ISBN 978-3-9817539-3-6.

Dokumente

Briefe von E. Preetorius von 1927–1929 befinden sich im Bestand des Leipziger Musikverlages C.F.Peters im Staatsarchiv Leipzig.

Weblinks

- Literatur von und über Emil Preetorius im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Werke von und über Emil Preetorius in der Deutschen Digitalen Bibliothek

- Preetorius, Emil. Hessische Biografie. (Stand: 27. Januar 2020). In: Landesgeschichtliches Informationssystem Hessen (LAGIS).

- Emil Preetorius in der Rheinland-Pfälzischen Personendatenbank

- Offizielle Personalliste der Akademie der Bildenden Künste München (PDF-Datei; 141 kB)

- Plakatbeispiel

- Teilnachlass in der Bayerischen Staatsbibliothek

Einzelnachweise

- Jens Müller: Design-Pioniere. Die Erfindung der grafischen Moderne. Callisto Publishers, Berlin 2017, ISBN 978-3-9817539-3-6, S. 162–183.

- Ernst Klee: Das Kulturlexikon zum Dritten Reich. Wer war was vor und nach 1945. S. Fischer, Frankfurt am Main 2007, ISBN 978-3-10-039326-5, S. 464.

- kuenstlerbund.de: Ordentliche Mitglieder des Deutschen Künstlerbundes seit der Gründung 1903 / Preetorius, Emil (Memento des Originals vom 4. März 2016 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (abgerufen am 14. Dezember 2015)

- billiongraves.de: Emil-Preetorius

- Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt 1912, Beilage Nr. 29, S. 273.

| Personendaten | |

|---|---|

| NAME | Preetorius, Emil |

| KURZBESCHREIBUNG | deutscher Illustrator und Graphiker |

| GEBURTSDATUM | 21. Juni 1883 |

| GEBURTSORT | Mainz |

| STERBEDATUM | 27. Januar 1973 |

| STERBEORT | München |

На других языках

- [de] Emil Preetorius (Grafiker)

[ru] Преториус, Эмиль

Эми́ль Прето́риус (нем. Emil Preetorius; 21 июня 1883, Майнц — 27 января 1973, Мюнхен) — немецкий график, сценограф, искусствовед, библиофил, государственный деятель.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии