art.wikisort.org - Künstler

Hans Baldung (* 1484 oder 1485 in Schwäbisch Gmünd; † September 1545 in Straßburg), auch Hans Baldung Grien nach der von ihm bevorzugten Farbe Grün genannt, war ein deutscher Maler, Zeichner und Kupferstecher zur Zeit Albrecht Dürers, der auch zahlreiche Entwürfe für Holzschnitte und Glasmalereien gefertigt hat. Er zählt zu den herausragenden Künstlern der Renaissance im deutschsprachigen Raum.

Leben

Hans Baldung wurde in der Reichsstadt Schwäbisch Gmünd geboren. Obwohl er aus einer Gelehrtenfamilie stammte, die um 1490 nach Straßburg umgezogen war, begann er als Fünfzehnjähriger seine Lehrzeit wahrscheinlich in der Werkstatt eines Straßburger Meisters.

Nürnberg

Im Jahre 1503 wanderte Hans Baldung nach Nürnberg, um sich bei Albrecht Dürer weiterzuentwickeln. Hier erhielt er den Beinamen „Grien“, der Legende nach „der Grüne“, da er gerne grüne Kleidungsstücke trug und überhaupt die grüne Farbe bevorzugte; auf diese Weise wollte man ihn von den anderen Gesellen der Werkstatt mit dem Namen Hans, Hans Schäufelein und Hans Süß von Kulmbach, unterscheiden. Er wurde Dürers bedeutendster Mitarbeiter und leitete während Dürers Abwesenheit dessen Werkstatt. Er blieb dem 15 Jahre Älteren, als dieser 1506 Nürnberg verließ, in lebenslanger Freundschaft verbunden. Dürer schätzte ihn sehr und schenkte beispielsweise 1521 auf seiner niederländischen Reise dem Maler Joachim Patinir des „Grünhansens Ding“, worunter Holzschnitte zu verstehen sind, die von Baldung in Dürers Werkstatt gefertigt worden waren.[1] Schon zu Lebzeiten wurde er als der eigentliche Nachfolger Dürers angesehen und erhielt nach dessen Tode eine Haarlocke Dürers. Gegen Ende seiner Zeit in Nürnberg durfte er seinen ersten Auftrag im eigenen Namen ausführen, und zwar die Anfertigung von zwei Flügelaltären als Erstausstattung für die Maria-Magdalena-Kapelle der Bischofsresidenz auf der Moritzburg in Halle/Saale, die dann aber von 1608 bis 1838 im Halleschen Dom standen; es waren der Dreikönigsaltar aus dem Jahr 1506 und der Sebastiansaltar von 1507.[2]

Straßburg 1509 bis 1512

Im Frühjahr 1509 kehrte Baldung nach Straßburg zurück und erwarb dort das Bürgerrecht. 1510 wurde er von der Zunft „zur Steltz“ als Meister aufgenommen und eröffnete eine eigene Werkstatt. Er heiratete Margarete Herlin, die Tochter eines wohlhabenden Bürgers, und erfreute sich wachsender Beliebtheit und zunehmender Nachfrage als Maler. Er begann damit, seine Werke mit dem Monogramm HBG in Ligatur zu signieren, was er für den Rest seiner Schaffensperiode meistens verwendete. Sein Stil wurde immer mehr manieristisch.

Freiburg 1512 bis 1518

- Hochaltar des Freiburger Münsters, Vorderseite geöffnet, 1512–1516

- Freiburger Hochaltar, Vorderseite geschlossen

- Freiburger Hochaltar, Rückseite

1512 wurde Hans Baldung von den Münsterpflegern in Freiburg im Breisgau beauftragt, für den gerade vollendeten spätgotischen Chor des Münsters Unserer Lieben Frau einen Wandelaltar zu gestalten, bestehend aus vier Tafeln mit Szene aus dem Marienleben (bei geschlossenem Zustand), einer Mitteltafel mit der Marienkrönung und zwei Flügeln mit den zwölf Aposteln (bei geöffneten Flügeln), einer ebenfalls bemalten Rückseite mit der Kreuzigung Jesu auf der Mitteltafel und je zwei Heiligen auf den beiden Flügeln, dazu eine bemalte Predella mit den porträtartigen Brustbildern der Münsterpfleger im Gebet vor Maria als der Patronin des Münsters. Dieser Altar sollte der Höhepunkt seines frühen Schaffens und auch sein Hauptwerk werden. Aus diesem Grund zog er mit seiner Frau nach Freiburg und richtete im dortigen Barfüßerkloster St. Martin seine Werkstatt ein. Während seiner Freiburger Zeit bis 1518 entstanden mehrere Altäre und Andachtsbilder, Holzschnitte und Entwürfe für Kirchenfenster, u. a. zur Ausstattung der Kapellen adeliger Familien im Chorumgang des Münsters sowie für die Serie von Glasfenstern der Kartause Freiburg.[3][4]

Straßburg 1518 bis 1545

Wegen der in Straßburg herrschenden Pest ging Hans Baldung erst 1518 wieder nach Straßburg und erwarb dort erneut das Bürgerrecht. Er brachte es in Straßburg zu hohem gesellschaftlichem Ansehen und Wohlstand. Von 1533 bis 1534 nahm er in seiner Zunft das Schöffenamt wahr und wurde 1545, im Jahr seines Todes, sogar Ratsherr.

Bildthemen

Bis 1520 schuf Hans Baldung zahlreiche Altarbilder. Danach gingen große kirchliche Aufträge zurück, so dass er mehr und mehr für private Kunstliebhaber arbeitete, was sich auf die Thematik seiner Bilder auswirkte. Zwar tauchen auch in seinem nachreformatorischen Œuvre noch religiöse Bildthemen auf, hierbei handelt es sich vor allem um Madonnen- und Andachtsbilder; es kamen aber auch neue Themen hinzu, darunter Schönheit und Tod, Hexen, Pferde, Historien- und Genrebilder sowie Porträts. In seinen Werken der Spätzeit wird besonders deutlich, dass Hans Baldung den bisher üblichen Bildmotiven neue inhaltliche Akzente verleiht und einen stärkeren künstlerischen Ausdruck sucht.[5] Besonders zu erwähnen ist das Karlsruher Skizzenbuch mit mehr als 100 Silberstiftzeichnungen aus der Zeit zwischen 1511 und 1545.

Schönheit und Tod

- Der Tod und das Mädchen, 1517 (Kunstmuseum Basel)

- Der Tod und die Frau, 1518/20 (Kunstmuseum Basel)

- Die drei Grazien, um 1543 (Museo del Prado Madrid)

- Die drei Lebensalter und der Tod, um 1543 (Museo del Prado Madrid)

Ein Lieblingssujet war die Schönheit und die Erotik des nackten Menschen, insbesondere der Frau. In zahlreichen Variationen schuf Baldung einen Schönheitskult, für den es in Deutschland kaum Vorgänger gab. Die Frau wird dargestellt als Eva, als antike Göttin, als Hexe oder als Verführerin. Oft stehen diese Verkörperungen des blühenden Lebens jedoch im Kontrast zum Memento mori, zur Bedrohung durch den unausweichlichen Tod in Gestalt schauerlicher Skelette. Den Aspekt der Erotik spiegelt auch eine Auseinandersetzung mit antiken erotischen Texten wider. Als früheste bildnerische Darstellung von Schamhaar in der europäischen Neuzeit gilt Baldungs Gemälde Der Tod und das Mädchen von 1517.[6]

Hexen

- Hexensabbat, 1510 (Rijksmuseum Amsterdam)

- Neujahrsgruß mit drei Hexen: DER COR CAPEN EIN GVT JAR, 1514 (Albertina, Wien)

- Stehende Hexe mit Ungeheuer, 1515 (Staatliche Kunsthalle Karlsruhe)

Zwei Hexen, 1523 (Städelsches Kunstinstitut Frankfurt)

Zwei Hexen, 1523 (Städelsches Kunstinstitut Frankfurt)

Baldung stellte häufig Hexen dar, ein im damaligen Straßburg viel beachtetes Thema. Die Straßburger Humanisten studierten die Hexerei und der Straßburger Bischof war mit der Hexenverfolgung befasst. Typischerweise waren diese Gemälde kleinformatig, eine Serie von rätselhaften, oft erotischen Allegorien und mythologischen Werken. Baldungs Interesse an Hexerei dauerte bis zum Ende seiner Karriere an. Ab 1510 schuf er zahlreiche Werke, in denen Hexen lüstern, verführerisch und gleichzeitig böse dargestellt sind. Diese Werke wurden nicht nur als Holzschnitte massenhaft vervielfältigt, sondern waren auch als Federzeichnungen für einzelne Kleriker bestimmt, wie etwa der Neujahrsgruß von 1514 (Musée du Louvre Paris).

Pferde

- Wildpferde im Kampf um eine Stute, 1534 (Kunsthalle Karlsruhe)

- Entwurf für das Familienwappen nach dem Vorbild des Wappens seiner Geburtsstadt Gmünd, um 1530

- Studie Einhorn, 1544 (British Museum London)

- Die Erschaffung der Menschen und der Tiere, 1532/33 (Angermuseum Erfurt)

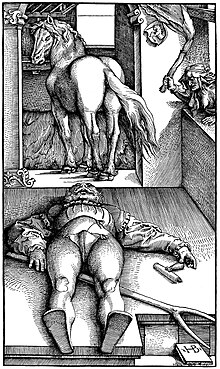

Baldungs Abbildungen von Pferden lassen die sakralen Motive hinter sich. Als Beispiel dient eine anspruchsvolle Perspektivstudie mit Pferd und Stallknecht, die um 1544 entstanden ist. Der sich verkürzende Körper des Mannes in Rüstung liegt lang hingestreckt auf dem Boden vor einem Stall. Der ansteigende Bildraum ist als Bühne konstruiert. Auf der Schwelle zum nächsten Raum steht eine Stute, die den Mann niedergestreckt zu haben scheint und ihn bösartig anschaut. Auf Picassos Meisterwerk Guernica erscheint ein schreiendes Pferd, das Picasso von Hans Baldung übernommen hat, ebenso wie die Fackel der alten Hexe am rechten oberen Bildrand. In einer Holzschnittfolge mit Wildpferden von 1534[7] beißen sich erregte Hengste im Kampf um eine Stute gegenseitig in den Hals und fallen übereinander her.[8] Pferde symbolisieren in der Renaissance das Triebhafte auch im Menschen.

Porträts

- Bildnis eines bärtigen Mannes, 1514 (National Gallery (London))

- Bildnis eines jungen Mannes, 1515 (Kunsthistorisches Museum Wien)

- Bildnis eines jungen Mannes, 1526 (Musée des Beaux-Arts de Strasbourg)

- Bildnis eines 29-jährigen Mannes, 1526 (Germanisches Nationalmuseum Nürnberg)

In der Tradition seines Vorbilds Albrecht Dürer begann Hans Baldung sehr früh mit der Porträtkunst, allerdings in seinem sehr selbstbewussten eigenen Stil. Sein erstes Werk war ein Selbstbildnis, das er wahrscheinlich zu Beginn seiner Gesellenzeit in Nürnberg (um 1503) mit Feder und Pinsel vor einem Spiegel gemacht hat. In der Straßburger Zeit ab 1518 erhielt er seine Aufträge vor allem von adeligen Familien, dem gebildeten Straßburger Bürgertum sowie von den sogenannten Altgläubigen und den Reformierten.[9] Zu den anerkannten Porträts aus den Jahren 1513 bis 1538 gehören:

• 1509 Junger Mann mit Rosenkranz (Royal Collection Windsor)

• 1509 Porträt eines jungen Mannes (Karlsruhe)

• 1513 Porträt des Ludwig Graf zu Löwenstein

• 1514 Bildnis eines bärtigen Mannes (National Gallery London)

• 1515 Bildnis eines jungen Mannes (Kunsthistorisches Museum Wien)

• 1515 Porträt des Grafen Christoph I. von Baden (Alte Pinakothek München)

• 1517 Bildnis des Pfalzgrafen Philipp des Kriegerischen (Alte Pinakothek München)

• 1518 Kopf eines alten Mannes

• 1526 Bildnis eines jungen Mannes (Musée des Beaux-Arts Strasbourg)

• 1526 Porträt eines 29-jährigen Mannes (Germanisches Nationalmuseum Nürnberg)

• 1526 Porträt des Adelberg III. von Bärenfels (Augsburg?)

• 1530 Porträt einer Dame (Madrid)

• 1538 Porträt von Ambrosius Volmar Keller.

Selbstbildnisse

- Federzeichnung mit Zottelhut, 1503 (Kunstmuseum Basel)

- Berliner Weihnachts-Briefmarke von 1985, Motiv: Anbetung der Könige, Mitteltafel des Dreikönigsaltars von 1506/07, mit Selbstbildnis von Hans Baldung als einer der Drei Könige (Gemäldegalerie Berlin)

- Selbstbildnis integriert in der Kreuzigungstafel auf der Rückseite des Hochaltars, 1516 (Freiburger Münster)

- Porträt des Johannes Rudolfinger (links) mit Selbstbildnis von Hans Baldung von 1534. Doppelholzschnitt aus: Sixtus Dietrich, Epicedion Thomae Sporeri, Straßburg 1534 (Staats- und Stadtbibliothek Augsburg)

Von Hans Baldung sind nur fünf echte Selbstbildnisse bekannt:[10]

• 1503 Federzeichnung mit Zottelhut (Kunstmuseum Basel)

• 1506 Selbstbildnis integriert in den Dreikönigsaltar von Halle/Saale (Gemäldegalerie Berlin)

• 1507 Selbstbildnis integriert in den Sebastiansaltar von Halle/Saale (Germanisches Nationalmuseum Nürnberg)

• 1516 Kopf mit rotem Barett auf der Kreuzigungstafel von Freiburg (Freiburger Münster)

• 1534 Letztes Selbstbildnis von Hans Baldung auf dem Doppelholzschnitt aus Sixtus Dietrich, Epicedion Thomae Sporeri, Straßburg 1534 (Staats- und Stadtbibliothek Augsburg).

Außerdem gibt es in seinem graphischen Werk noch eine Selbstdarstellung als Voyeur auf dem ersten Blatt der Holzschnittfolge der „Wildpferde“ von 1534 (Germanisches Nationalmuseum Nürnberg).

Signaturen und Monogramme

- Einfache Initialen „HB“ unten rechts, Madonna lactans, 1514

- Initialen „HBG“ am Bildrand, Beweinung Jesu, 1514

- Nur das Datum „1544“, Studie Einhorn, 1544

- Inschrift unter den Münsterpflegern auf der rückseitigen Predella, Münster Freiburg, 1516

Hans Baldung hat seine Arbeiten in den ersten Jahren seiner selbständigen Tätigkeit mit dem einfachen Monogramm * HB * (Hans Baldung) signiert, und ab 1510 mit dem unverwechselbaren ligierten * HBG * (Hans Baldung Grien). Die Signatur ist häufig an irgendeiner Stelle im Bild integriert, manchmal auch auf einer kleinen Tafel und mit Datum. Man gewinnt den Eindruck, er benutzte sein Monogramm nicht nur als Kennzeichnung, sondern auch als Werbung, zum Beispiel wenn er mitten im Bild eine eigene Szene einfügt wie bei dem kleinen Jungen mit Monogrammtafel auf der Freiburger Kreuzigungstafel (1516) oder bei dem Affen mit Monogrammtafel im ersten Holzschnitt der Folge mit den Wildpferden (1534). Bei dem Freiburger Hochaltar benutzt Hans Baldung auf der rückseitigen Predella mit den Münsterpflegern sogar eine Bildunterschrift einschließlich der Krypto-Signatur im Namenszug des Münsterschaffners Nikolaus Scheffer, um auf sein Werk hinzuweisen: „Johannes (Baldung) hat dieses Werk geschaffen – im Jahr des Heils 1516“; und noch deutlicher ist der Text auf der Inschriften-Tafel im rechten Zwickel der Predella, wo es übersetzt heißt: „Hans Baldung genannt Grien, der Gmünder, schuf dies mit Hilfe Gottes und aus eigener Befähigung“.[11]

Werke

In Ergänzung der vorstehend aufgeführten graphischen Arbeiten, Porträts und Selbstbildnisse folgt eine Zusammenstellung der bekanntesten Gemälde von Hans Baldung, aufgeführt nach ihren Verwahrungsorten:

- Aschaffenburg, Schloss Johannisburg

- Die Kreuzigung Christi, um 1535

- Aschaffenburger Dolchmadonna (eigentlich: Lucretia)

- Augsburg, Staatsgalerie

- Zwei Altarflügel (Karl der Große; Der heilige Georg)

- Bamberg, Neue Residenz

- Die Sintflut, 1516

- Basel, Kunstmuseum Basel

- Die Geburt Christi, 1510

- Die Kreuzigung Christi, 1512

- Die heilige Anna Selbdritt, um 1512/13

- Die heilige Dreifaltigkeit mit Schmerzensmutter, um 1513 bis 1515

- Der Tod und das Mädchen, 1517

- Der Tod und die Frau, um 1517

- Bildnis Adelberg III. von Bärenfels, 1526

- Berlin, Gemäldegalerie

- Der Dreikönigsaltar, um 1506/07

- Die Kreuzigung Christi, 1512

- Bildnis des Ludwig Graf zu Löwenstein, 1513

- Die Beweinung Christi, um 1516

- Kopf eines Greises, um 1518/19

- Pyramus und Thisbe, um 1530

- Maria mit dem Kinde und einem Engel (Grunewaldmadonna), um 1539

- Loth (Fragment)

- ehemals Berlin, Deutsches Museum

- Die Kreuzigung Christi, um 1520 (zugeschrieben – vermutlich 1945 zerstört)

- Bielefeld, Sammlung Oetker

- Bildnis des Grafen Georg I. zu Erbach, 1533

- Budapest, Szépmüvészeti Múzeum

- Schmerzhafte Muttergottes, um 1516

- Adam. Eva, um 1520 bis 1525

- Cleveland, Cleveland Museum of Art

- Die Messe des heiligen Gregor, um 1511

- Coburg, Veste Coburg

- Die Gefangennahme Christi, um 1518 bis 1520

- Darmstadt, Hessisches Landesmuseum Darmstadt

- Christus als Gärtner, 1539

- Dessau, Anhaltische Gemäldegalerie

- Die Anbetung der Könige, 1510

- ehemals Dessau, Anhaltische Gemäldegalerie

- Die Heiligen Sebastian, Rochus und Christophorus, um 1510 (Kriegsverlust)

- Dresden, Gemäldegalerie Alte Meister

- Mucius Scaevola vor Porsenna, 1531

- Erfurt, Angermuseum

- Szenen aus der Schöpfungsgeschichte

- Florenz, Museo Nazionale del Bargello

- Der Tod und das Mädchen, um 1531

- Florenz, Galleria degli Uffizi – Uffizien

- Adam

- Eva

- Frankfurt am Main, Städelsches Kunstinstitut

- Die Taufe Christi, um 1518

- Zwei Wetterhexen, 1523

- Die Geburt Christi, um 1530 bis 1535

- Flügelaltar des heiligen Johannes des Täufers

- Freiburg im Breisgau, Augustinermuseum

- Christus als Schmerzensmann, 1513

- Maria mit dem Kinde, 1520

- Amor mit Pfeil

- Freiburg im Breisgau, Münster Unserer Lieben Frau

- Hochaltar, 1512–1516

- Schnewlin-Altar, um 1514

- Hampton Court, Royal Collection

- Bildnis eines Jünglings, 1509

- Gotha, Schlossmuseum

- Judith mit dem Haupt des Holofernes, um 1530

- Innsbruck, Ferdinandeum

- Die Heilige Familie mit Engeln, 1513

- Die Beweinung Christi, um 1513

- Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle

- Markgraf Christoph I. von Baden mit seiner Familie in Anbetung der heiligen Anna Selbdritt, um 1510 (sog. Markgrafentafel)

- Das ungleiche Liebespaar, 1528

- Die Geburt Christi, 1539

- Lot und seine Töchter (um 1530/40)

- Kassel, Gemäldegalerie Alte Meister

- Herkules und Antäus, 1531

- Kreuzlingen, Sammlung Kisters

- Die Heilige Familie, 1507

- Leipzig, Museum der bildenden Künste

- Die sieben Lebensalter der Frau, 1544

- Liverpool, Walker Art Gallery

- Das ungleiche Liebespaar, 1527

- London, National Gallery

- Die Heilige Dreieinigkeit, 1512

- Bildnis eines Mannes, 1514

- Madrid, Museo del Prado

- Diptychon (Linker Flügel: Die Harmonie der drei Grazien; Rechter Flügel: Die Lebensalter der Frau), um 1540 bis 1545

- Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza

- Bildnis einer vornehmen Frau, um 1530

- Adam und Eva, 1531

- Mechelen, Museum Het Zotte Kunstkabinet Die Badstube, 1515

- Merion (Pennsylvania), The Barnes Fondation

- Maria mit dem Kinde, um 1532 bis 1539

- Mainz, Landesmuseum Mainz

- Adam. (zugeschrieben)

- Eva. (zugeschrieben)

- München, Alte Pinakothek

- Bildnis des Markgrafen Christoph I. von Baden, 1515

- Bildnis des Pfalzgrafen Philipp der Kriegerische, 1517

- Die Geburt Christi, 1520

- Bildnis des Straßburger Johanniter-Komturs Balthasar Gerhardi, 1528

- Allegorische Frauengestalt mit Notenbuch, Gambe und Katze, 1529

- Allegorische Frauengestalt mit Spiegel, Schlange, Hirsch und Hindin, 1529

- Münster, LWL-Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte

- Die heilige Verena, um 1516

- New York, Metropolitan Museum of Art

- Der heilige Johannes der Evangelist auf Patmos, um 1511

- Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum

- Der Sebastiansaltar, 1507 (Leihgabe der Stadt Nürnberg)

- Die Ruhe auf der Flucht nach Ägypten. um 1515/16 (Leihgabe der Stadt Nürnberg)

- Maria mit dem Kinde im Gemach, um 1516

- Judith mit dem Kopf des Holofernes, 1525

- Bildnis eines 29-jährigen Mannes, 1526

- Maria mit dem Kinde, 1530

- Maria mit dem Kinde (Madonna mit dem Papagei), 1533

- Ottawa, National Gallery of Canada

- Eva, die Schlange und der Tod, um 15210 bis 1525

- Otterlo, Rijksmuseum Kröller-Müller

- Venus mit Cupido, um 1525

- Paris, Musée National du Louvre

- Phyllis und Aristoteles, 1503

- Ritter, Mädchen und der Tod, um 1503 bis 1505

- Neujahrsgruß mit drei Hexen, 1514

- Posen, Muzeum Narodowe

- Lukretia, um 1530

- Prag, Narodni Galerie

- Die Marter der heiligen Dorothea, 1516

- Schwabach bei Nürnberg, Stadtpfarrkirche

- Die heilige Katharina, um 1503/04

- Die heilige Barbara, um 1503/04.

- Stockholm, National-Museum

- Merkur als Planetengott, um 1530 bis 1540

- Straßburg, Musée de l’Œuvre Notre-Dame

- Bildnis des Kanonikers Ambrosius Volmar Keller, 1538

- Maria mit dem Kinde in der Weinlaube, um 1540 bis 1545

- Selbstbildnis

- Heiliger Matthias, um 1530

- Heiliger Georg, um 1530

- Entschlafung Mariaä, um 1525 (zugeschrieben)

- Stuttgart, Staatsgalerie

- Christus als Schmerzensmann, um 1520

- Bildnis des Hans Jacop Freiherrn zu Morsperg und Beffert, 1525

- Vercelli, Museo Civico

- Maria mit dem Kinde, um 1518/19

- Warschau, Muzeum Narodowe

- Herkules und Antäus, 1530

- Washington, National Gallery of Art

- Die heilige Anna Selbdritt und Johannes der Täufer, um 1511

- Weimar, Staatliche Kunstsammlungen

- Der Opfertod des Marcus Curtius, 1530

- Wien, Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste

- Die Ruhe auf der Flucht nach Ägypten, um 1513

- Wien, Kunsthistorisches Museum

- Die drei Lebensalter des Weibes und der Tod, um 1510

- Bildnis eines jungen Mannes, 1515

- Verbleib unbekannt

- Venus und Amor, (ehem. Langenargen, Sammlung Purrmann)

Ausstellungen

- 2019/20: Hans Baldung Grien – heilig | unheilig, Große Landesausstellung Baden-Württemberg, Kunsthalle Karlsruhe

- 2016/17: Meister des Holzschnitts: Hans Baldung Grien im Augustinermuseum, Haus der Graphischen Sammlung, Freiburg

- 2007: Hexenlust und Sündenfall. Die seltsamen Phantasien des Hans Baldung Grien, Städelmuseum Frankfurt

- 2011: Hans Baldung, genannt Grien – Meister der Dürerzeit, Zeichnungen und Grafiken, Gemäldegalerie Berlin[12]

- 2001/02: Hans Baldung Grien, Ausstellung im Augustinermuseum Freiburg im Breisgau.

Literatur

- Oskar Eisenmann: Grien, Hans Baldung. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 2, Duncker & Humblot, Leipzig 1875, S. 17–19.

- Mela Escherich: Hans Baldung Grien. Studie. In: Deutsche Rundschau, Bd. 159 (1914), S. 444–459 (Digitalisat im Internet Archive).

- Hermann Schmitz: Hans Baldung, gen. Grien. Bielefeld und Leipzig, 1922 (Digitalisat im Internet Archive).

- Carl Koch: Die Zeichnungen Hans Baldung Griens. Deutscher Verlag für Kunstwissenschaft, Berlin 1941 (mit Ergänzung von 1953 in: Kunstchronik, Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München, Heft 11, November 1953, S. 297–302).

- Carl Koch: Baldung-Grien, Hans. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 1, Duncker & Humblot, Berlin 1953, ISBN 3-428-00182-6, S. 554–558 (Digitalisat).

- M. C. Oldenbourg: Die Buchholzschnitte des Hans Baldung Grien. Koerner, Baden-Baden 1962.

- Matthias Mende: Das graphische Werk. Vollständiger Bildkatalog der Einzelholzschnitte, Buchillustrationen und Kupferstiche. Uhl, Unterschneidheim 1978.

- Gert von der Osten: Hans Baldung Grien. Gemälde und Dokumente. Deutscher Verlag für Kunstwissenschaft, Berlin 1983.

- M. Consuelo Oldenbourg: Die Buchholzschnitte des Hans Baldung Grien. Ein bibliographisches Verzeichnis ihrer Verwendungen. Koerner, Baden-Baden 1985 (= Studien zur deutschen Kunstgeschichte).

- Christian Müller: Das Bildnis des toten Erasmus von Rotterdam. In: Mitteilungsblatt für die Mitglieder der Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte, Bd. 41, Heft 2, 1990, S. 202–217 (doi:10.5169/seals-650288#211 bei e-periodica.ch).

- Katharina Siefert: Hans Baldung Griens Karlsruher Hexenzeichnung. Eine Neuinterpretation. In: kritische berichte, 3/1997, S. 69–77 (Digitalisat / PDF, 5,7 MB der Universität Heidelberg).

- Stadt Freiburg im Breisgau / Saskia Durian-Rees (Hrsg.): Hans Baldung Grien. Katalog der Ausstellung im Augustinermuseum Freiburg 19. Oktober 2001 bis 15. Januar 2002, Freiburg 2001.

- Sibylle Weber am Bach: Hans Baldung Grien (1484/85–1545). Marienbilder in der Reformation. Schnell & Steiner, Regensburg 2006 (= Studien zur christlichen Kunst; Bd. 6).

- Sabine Söll-Tauchert: Hans Baldung Grien (1484/85–1545). Selbstbildnis und Selbstinszenierung. Böhlau Verlag, Wien und Köln 2010, S. 167–233 u. 279–292.

- Holger Jacob-Friesen, Oliver Jehle (Hrsg.): Hans Baldung Grien. Neue Perspektiven auf sein Werk. Deutscher Kunstverlag, Berlin 2019, ISBN 978-3-422-97982-6.

- Holger Jacob-Friesen (Hrsg.): Hans Baldung Grien – heilig, unheilig. Deutscher Kunstverlag, Berlin 2019, ISBN 978-3-422-97981-9.

Weblinks

- Literatur von und über Hans Baldung im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Werke von Hans Baldung bei Zeno.org

- Helmut Perseke: Hans Baldungs Schaffen in Freiburg (Forschungen zur Geschichte der Kunst am Oberrhein 3/4), Freiburg 1941.

Einzelnachweise

- Kindlers Malereilexikon, Bd. 1, S. 181

- Carl Koch: Baldung Grien, Hans. In: Neue Deutsche Biographie (NDB) Bd. 1, Berlin 1953, S. 554ff.

- Heike Mittmann: Das Münster Unserer Lieben Frau in Freiburg – Der Hochaltar

- Sebastian Bock: HOC OPVS FACTVM – Hans Baldung Grien und der Hochaltar des Freiburger Münsters. In: Münsterblatt 2016 (Nr. 23) S. 19–27

- Holger Jacob-Friesen (Hrsg.): Hans Baldung Grien – heilig, unheilig. Deutscher Kunstverlag, Berlin 2019

- Michael Sims: Adams Nabel und Evas Rippe: eine Erkundung des menschlichen Körpers

- Sabine Söll-Tauchert: Hans Baldung Grien (1484/85-1545) – Selbstbildnis und Selbstinszenierung. Böhlau Verlag, Wien und Köln 2010, S. 234ff.; 245ff.; 257

- Rose-Maria Gropp: Die Rösser des Hans Baldung Grien. In: FAZ.NET 6. November 2016

- Holger Jacob-Friesen (Hrsg.): Hans Baldung Grien – heilig, unheilig. Deutscher Kunstverlag, Berlin 2019

- Sabine Söll-Tauchert: Hans Baldung Grien (1484/85-1545) – Selbstbildnis und Selbstinszenierung. Böhlau Verlag, Wien und Köln 2010, S. 201ff.; 225ff.; 243ff; 279–292

- Sabine Söll-Tauchert: Hans Baldung Grien (1484/85-1545) – Selbstbildnis und Selbstinszenierung. Böhlau Verlag, Wien und Köln 2010, S. 202–213; 247ff.

- Vom Verhexen der Kunst. In: FAZ, 11. März 2011, S. 35

| Personendaten | |

|---|---|

| NAME | Baldung, Hans |

| ALTERNATIVNAMEN | Baldung genannt Grien, Hans; Baldung Grien, Hans |

| KURZBESCHREIBUNG | deutscher Maler, Zeichner und Kupferstecher |

| GEBURTSDATUM | 1484 oder 1485 |

| GEBURTSORT | Schwäbisch Gmünd |

| STERBEDATUM | September 1545 |

| STERBEORT | Straßburg |

На других языках

- [de] Hans Baldung

[en] Hans Baldung

Hans Baldung (1484 or 1485 – September 1545), called Hans Baldung Grien,[lower-alpha 1] (being an early nickname, because of his predilection for the colour green), was an artist in painting and printmaking, engraver, draftsman, and stained glass artist, who was considered the most gifted student of Albrecht Dürer, whose art belongs to both German Renaissance and Mannerism. Throughout his lifetime, he developed a distinctive style, full of colour, expression and imagination. His talents were varied, and he produced a great and extensive variety of work including portraits, woodcuts, drawings, tapestries, altarpieces, stained glass, allegories and mythological motifs.[es] Hans Baldung

Hans Baldung, apodado Grien o Grün (Schwäbisch Gmünd, Alemania, 1484 o 1485-Estrasburgo, actual Francia, septiembre de 1545) fue un pintor alemán del renacimiento, que también trabajó como ilustrador, grabador y diseñador de vidrieras. Discípulo de Durero, conformó un estilo muy personal, especialmente en sus inquietantes alegorías.[fr] Hans Baldung

Hans Baldung, dit Grien (en raison de sa prédilection pour la couleur verte), est un graveur, dessinateur, peintre et vitrailliste allemand de la Renaissance. Il est né en 1484 ou 1485 à Schwäbisch Gmünd (anciennement Gmünd en Allemagne), ville libre d'Empire, en Souabe d'où son père était originaire[N 1] et est mort à Strasbourg en septembre 1545.[it] Hans Baldung

Hans Baldung detto Grien (Schwäbisch Gmünd, 1485 circa – Strasburgo, settembre 1545) è stato un pittore, disegnatore, incisore e xilografo tedesco, contemporaneo e allievo di Albrecht Dürer.[ru] Бальдунг, Ханс

.mw-parser-output .ts-comment-commentedText{border-bottom:1px dotted;cursor:help}@media(hover:none){.mw-parser-output .ts-comment-commentedText:not(.rt-commentedText){border-bottom:0;cursor:auto}}Ханс Бальдунг (нем. Hans Baldung, прозванный Грин нем. Grien; 1480, 1484 или 1485, Швебиш-Гмюнд — 1545, Страсбург) — один из выдающихся художников так называемой верхнегерманской школы, известен как живописец, гравёр и рисовальщик. Считается самым талантливым учеником Дюрера.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии