art.wikisort.org - Künstler

Johann Heinrich Meyer (* 16. März 1760 in Stäfa bei Zürich; † 14. Oktober 1832 in Jena) war ein Schweizer Maler und Kunstschriftsteller. Der Füssli-Schüler ging 1784 nach Rom, wurde 1787 Goethes Freund, lebte ab 1791 in Weimar, wirkte dort ab 1806 als Direktor der Fürstlichen freien Zeichenschule und war Goethes rechte Hand in Kunstangelegenheiten. Heinrich Meyer ist als Kunschtmeyer oder auch als Goethemeyer bekannt.

Leben

Der 16-jährige Heinrich Meyer, Sohn des Kaufmanns und Zürcher Bürgers Johann Baptist Meyer, nahm zunächst in seinem Geburtsort Zeichenunterricht. Zwei Jahre später machte ihn Johann Caspar Füssli (1707–1782), der Vater von Johann Heinrich Füssli, in Zürich mit dem Werk des deutschen Archäologen und Kunstschriftstellers Johann Joachim Winckelmann (1717–1768) bekannt. Dessen Geschichte der Kunst des Alterthums war 1764 in Dresden erschienen. Das Schöne im Kunstwerk zu verewigen, die edle Einfalt und stille Größe abzubilden, dieses Ideal Winckelmanns prägte den jungen Heinrich Meyer. Dieses Ideal stand fortan als Leitmotiv über Heinrich Meyers künstlerischem Streben und Schaffen.

1784 ging Heinrich Meyer nach Rom und brachte sich in der deutschen Künstlerkolonie recht und schlecht durch. Zu ihr gehörten auch Johann Heinrich Wilhelm Tischbein, Friedrich Bury, Johann Heinrich Lips und Johann Georg Schütz. Er lebte mit ihnen in einer Art Wohngemeinschaft in der Via del Corso Nr. 18, heute als Museum Casa di Goethe bekannt, da Johann Wolfgang von Goethe ab Herbst 1786 für vier Monate und erneut ab Juni 1787 für fast ein Jahr ebenfalls dort wohnte. Goethe imponierte das Wissen des reservierten Meyer in den Kunstdingen der Alten. In seiner Italienischen Reise erwähnt er ihn: „...Heinrich Meyer, ein Schweizer, der mit einem Freunde namens Cölla seit einigen Jahren hier studiert, die antiken Büsten in Sepia vortrefflich nachbildet und in der Kunstgeschichte wohl erfahren ist.“[1]

1788 war Meyer als Zeichenlehrer in Neapel tätig, wohin inzwischen auch Tischbein gezogen war. In Neapel begegnete er der Weimarer Herzogin Anna Amalia (1739–1807) und dem Literaten Johann Gottfried Herder (1744–1803) auf ihrer Italien-Reise. Am 21. September 1797 reiste er zusammen mit Goethe zu seinem Geburtsort Stäfa, wo sich Goethe einerseits mit Meyers italienischen Studien, andererseits mit dem Wilhelm Tell Stoff auseinandersetzte, den er später Friedrich Schiller überliess.[2] In Venedig traf er sich 1790 erneut mit Goethe, und 1791 ging er nach Weimar. Meyer blieb bis an sein Lebensende – von gelegentlichen Reisen abgesehen – im thüringischen Herzogtum.

Bis 1802 wohnte er in Goethes Haus. Zunächst leitete er den Umbau des Palais im klassizistischen Stil. 1795 wurde er Professor und 1806 Direktor des Weimarer Freien Zeicheninstituts. 1795 folgten zweijährige Kunststudien in Florenz und Rom. 1799 übernahm er die raumgestalterische Leitung bei den Ausmalungen und Dekorationen im Weimarer Stadtschloss. 1798 brachte Meyer zusammen mit Goethe die Kunstzeitschrift Propyläen als Nachfolgerin der 1795 von Schiller ins Leben gerufenen Horen heraus. Zu Schillers Horen trug Meyer bereits Künstlerrezensionen als Beyträge zur Geschichte der neuern bildenden Kunst bei. Bis 1805 stellten Goethe und Meyer in den Propyläen Preisaufgaben für bildende Künstler.[3] Johann Gottfried Schadow (1764–1850) stichelte aus Berlin 1801 gegen die beiden Weimarer „Kunstrichter“. 1802 wurden Meyer und Goethe von einem anonymen Rezensenten in der Leipziger Zeitung für die elegante Welt verhöhnt, sehr zum Zorn Goethes. Der Verleger Anton Kippenberg (1874–1950) konnte im Jahr 1925 Karoline Herder, die Gattin Johann Gottfried Herders, als die Rezensentin entanonymisieren. 1806 wurden wegen der öffentlichen Demütigung die Preisaufgaben nicht mehr gestellt.

Im Januar 1803 heiratete Heinrich Meyer die elf Jahre jüngere Weimaranerin Amalie von Koppenfels. Das Paar lebte zunächst in Jena, kehrte aber nach Weimar zurück. Die Ehe blieb kinderlos und soll glücklich gewesen sein. Amalie starb 1825. Meyer heiratete nicht wieder.

Ab 1804 erschienen in der Jenaischen Allgemeinen Literatur-Zeitung kunstgeschichtliche Beiträge unter der Abkürzung W.K.F. Dahinter standen die Weimarischen Kunstfreunde Goethe, Meyer, Carl Ludwig Fernow (s. Liste bekannter Kunsthistoriker) und Friedrich August Wolf. 1805 erschien Winckelmann und sein Jahrhundert. Ab 1816, als die mit W.K.F. signierten klassizistischen Aufsätze in Goethes Zeitschrift Ueber Kunst und Alterthum erschienen, stand hinter der Chiffre allein Heinrich Meyer.

1807 wurde Meyer Hofrat. Von 1809 bis 1815 schrieb er an seiner Geschichte der Kunst, die 1974 postum erschien. 1824 bis 1836 erschien in Dresden seine dreibändige Geschichte der bildenden Kunst bei den Griechen. Natürlich lieferte Meyer auch Beiträge zu Goethes groß angelegter Farbenlehre – z. B. zum Kolorit der alten Maler. Goethe vertraute auf Meyers Urteil als Kunstsachverständiger.

Meyer vermittelte, als sich Goethe 1808 mit dem Herzog wegen des Weimarer Hoftheaters stritt. Die Freundschaft mit Goethe hielt bis zum Lebensende Meyers, also 45 Jahre lang, vielleicht auch, weil sich der zurückgezogen einsam lebende, stille, ehrliche, fleißige, gute (Goethe in der Italienischen Reise) Freund immer als Diener verstand. Im Gegensatz zu Eckermann hatte Heinrich Meyers Dienen nichts mit Unterwürfigkeit zu tun. Goethe berichtete Heinrich Meyer und keinem anderen von dem Abschluss des Faust II noch am selben Tag.

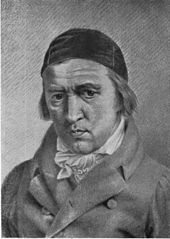

Porträt

- 1833 Medaille (Angelica Facius fecit) auf seinen Tod. Die Medaille zeigt auf der Vorderseite die folgenden Lebensdaten: GEB. ZU STÄFA D. 16. MÄRZ 1760. GEST. ZU IENA D. 11. OCT. 1832

Zitate

- Goethes Sekretär Friedrich Theodor David Kräuter (1790–1856) erinnert sich: Abends besucht ihn gewöhnlich der Hofrath Meyer wo die Unterhaltung mit diesem biedern lakonischen Schweizer sich meist auf Kunstgegenstände bezieht (Pollmer).

- Heinrich Meyer gestand Friedrich von Müller im Gespräch eines der Geheimnisse seiner jahrzehntelangen Freundschaft mit Goethe: Ich habe mich aber nie vermessen, ihm [Goethe] meine Ansichten und Empfindungen aufdringen zu wollen (Grumach).

- Brief Goethes an Johann Friedrich Reichardt vom 17. November 1791: Ich freue mich Sie hier zu sehen, und wenn ich Ihnen gleich kein Quartier anbieten kann (der Schweizer Meyer, dessen Sie Sich aus Venedig erinnern bewohnt meinen obern Stock) so sollen Sie doch übrigens auf das freundlichste empfangen seyn; ich hoffe Zeit genug zu finden die wichtigen Angelegenheiten der fünf Sinne mit Ihnen abzuhandeln.

- Friedrich von Müller über ein Gespräch mit Goethe und Meyer am 10. Mai 1819: Bei Goethe, der sehr heiter war, traf ich einen interessanten jungen Amerikaner aus Boston, Namens Coxwell, der schon drei Jahre in Europa umhergereist war. Die Unterhaltung drehte sich lange um Lord Byron, den Goethe für den einzigen großen Dichter jetziger Zeit erklärte. „Wären wir zwanzig Jahre jünger“, sprach Goethe zu Meyer, „so segelten wir noch nach Nordamerika.“

- Joseph Sebastian Grüner (1780–1864) über ein Gespräch mit Goethe am 24. August 1823: Abends kam Hofrath Meyer. „Einer meiner ältesten Freunde“, sagte Goethe, „dem ich in Beurtheilung von Kunstwerken viel zu verdanken habe“. Hofrath Meyer, ein anspruchsloser Mann, der im Dialekte den gebornen Schweizer noch etwas verrieth, schien bei dieser Äußerung Goethes in Verlegenheit zu gerathen.

- Zur Herkunft des Namens Kunschtmeyer für Heinrich Meyer

- Friedrich Christoph Förster (Schriftsteller, Historiker, 1791–1868), am 9. November 1825 zu Tisch bei Goethe: Man setzte sich nach angewiesenen Plätzen zu Tisch. Der meinige war zwischen Oberbaurath Coudray und Hofrath Heinrich Meyer, bekannt bei den Künstlern unter dem Namen Kunschtmeyer, den ihm seine alemannisch-schweizerische Aussprache zugezogen.

- Johann Karl Wilhelm Zahn (Berliner Maler, Kunsthistoriker und Architekt, 1800–1871), im September 1827 zu Tisch bei Goethe: Riemer vertrat die Philologie, Meyer die Kunstgeschichte und Eckermann entrollte sich als ein endloser Citatenknäuel für jedes beliebige Fach. Dazwischen lauschte er mit eingezogenem Athem den Worten des Meisters, die er wie Orakelsprüche sofort auswendig zu lernen schien. Meyer dagegen, den man wegen seiner schweizerischen Mundart den Kunschtmeyer nannte, verweilte auf dem Antlitze seines alten Jugendfreundes mit rührenden Blicken, die ebensoviel Zärtlichkeit wie Bewunderung ausdrückten. Das Gespräch verweilte besonders bei Italien und seinen Kunstschätzen.

Literatur

Nach dem Erscheinungsjahr sortiert:

- Carl Brun: Meyer, Heinrich (Kunstschriftsteller). In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 21, Duncker & Humblot, Leipzig 1885, S. 591–594.

- Arthur Pollmer: Aus dem Nachlaß Friedrich Theodor Kräuters. In: Jahrbuch der Sammlung Kippenberg. II, Leipzig 1922, S. 214 ff. (Digitalisat).

- Renate Grumach (Hrsg.): Kanzler Friedrich von Müller: Unterhaltungen mit Goethe. Weimar 1982, S. 143.

- Eberhard Anger (Redakteur): Der Kunst-Brockhaus. Aktualisierte Taschenbuchausgabe in zehn Bänden. Bd. 6. Mannheim 1987, ISBN 3-411-02936-6, S. 314.

- Choung-Hi Lee-Kuhn: Meyer, Heinrich. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 17, Duncker & Humblot, Berlin 1994, ISBN 3-428-00198-2, S. 347–349 (Digitalisat).

- Gero von Wilpert: Goethe-Lexikon (= Kröners Taschenausgabe; Band 407). Kröner, Stuttgart 1998, ISBN 3-520-40701-9, S. 701 f.

- Jochen Klauß: Der 'Kunschtmeyer'. Johann Heinrich Meyer: Freund und Orakel Goethes. Weimar 2001, ISBN 3-7400-1114-9.

- Rolf Bothe, Ulrich Haussmann (Hrsg.): Goethes „Bildergalerie“. Die Anfänge der Kunstsammlungen zu Weimar. G-und-H-Verlag, Berlin 2002, ISBN 3-931768-66-X. (Im Blickfeld der Goethezeit; Sonderband. Sandstein, Dresden und G-und-H Verlag Berlin).

- Alexander Rosenbaum, Johannes Rößler, Harald Tausch (Hrsg.): Johann Heinrich Meyer. Kunst und Wissen im klassischen Weimar. (= Ästhetik um 1800; Band 9). Wallstein, Göttingen 2013, ISBN 978-3-8353-0515-1. Tagungsband.

- Johannes Rößler: Die Kunst zu sehen. Johann Heinrich Meyer und die Bildpraktiken des Klassizismus. (= Ars et Scientia; Band 22). De Gruyter, Berlin, Boston 2020, ISBN 978-3-1105-8806-4. Monographie, Habilitationsschrift, Universität Bern, 2017.

Weblinks

- Literatur von und über Heinrich Meyer im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Briefe Friedrich Schillers an Heinrich Meyer im Friedrich Schiller Archiv

- Johann Heinrich Meyer: Mahlerische Reise in die Italienische Schweiz. Zurich 1793 im Viatimages

- Matthias Vogel: Meyer, Heinrich (genannt Kunst-Meyer, Kunschtmeyer, Goethe-Meyer). In: Sikart

Fußnoten

- Goethe, Italienische Reise, Eintrag vom 3. November 1786

- Johann Wolfgang von Goethe, Werke, Hamburger Ausgabe, Zeittafel, Band XIV S. 449

- Zum Beispiel 1802 gewannen Ludwig Hummel und Johann Martin von Rohden, beide aus Kassel, den Preis zum vorgegebenen Thema „Perseus befreit Andromeda“. 26 Künstler und Kunstliebhaber hatten sich beteiligt.

| Personendaten | |

|---|---|

| NAME | Meyer, Heinrich |

| ALTERNATIVNAMEN | Meyer, Johann Heinrich (vollständiger Name); Kunschtmeyer; Goethemeyer |

| KURZBESCHREIBUNG | Schweizer Maler und Kunstschriftsteller |

| GEBURTSDATUM | 16. März 1760 |

| GEBURTSORT | Stäfa bei Zürich |

| STERBEDATUM | 14. Oktober 1832 |

| STERBEORT | Jena |

На других языках

- [de] Heinrich Meyer (Maler)

[en] Johann Heinrich Meyer

Johann Heinrich Meyer (16 March 1760 – 11 October 1832)[1] was a Swiss painter, engraver and art critic. He served as the second Director of the Weimar Princely Free Drawing School. A close associate of Johann Wolfgang von Goethe, he was often referred to as "Goethemeyer".[fr] Johann Heinrich Meyer

Johann Heinrich Meyer, né à Stäfa le 16 mars 1760 et mort à Iéna le 14 octobre 1832, est un artiste peintre et écrivain d'art suisse actif à Weimar. Élève de Johann Caspar Füssli, il s'est installé à Rome en 1784, où il est devenu l'ami de Goethe en 1787, devenant son conseiller en matières artistiques (d'où ses surnoms Kunschtmeyer et Goethemeyer). Il a vécu à partir de 1791 à Weimar, où il a dirigé l'École princière de dessin de 1806 à sa mort.[it] Heinrich Meyer

Johann Heinrich Meyer (Stafä, 16 marzo 1760 – Jena, 14 ottobre 1832) è stato un pittore e critico d'arte svizzero.[ru] Мейер, Иоганн Генрих

Иоганн Генрих Мейер (нем. Johann Heinrich Meyer; 16 марта 1760 (1760-03-16), Штефа близ Цюриха — 14 октября 1832, Йена) — швейцарский художник и искусствовед. Ученик Фюссли, Мейер в 1784 году отправился в Рим, в 1787 году подружился с Иоганном Вольфгангом Гёте и с 1791 года проживал в Веймаре, где в 1806 году возглавил Княжескую школу рисования. Мейер был правой рукой Гёте по вопросам искусства и за это заслужил прозвище «гётевский Мейер».Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии