art.wikisort.org - Artiste

Camille Claudel[1] ([kamij klodɛl] Écouter), née à Fère-en-Tardenois[2],[3] (Aisne) le et morte à Montdevergues (Montfavet - Vaucluse) le , est une sculptrice française.

Pour les articles homonymes, voir Camille Claudel (homonymie) et Claudel.

| Naissance | Fère-en-Tardenois |

|---|---|

| Décès |

(à 78 ans) Montfavet |

| Sépulture |

Cimetière de Montfavet (d) |

| Nationalité |

Française |

| Activité |

Sculptrice |

| Formation |

Académie Calarossi |

| Maître | |

| Lieu de travail |

Paris () |

| Mouvements |

Expressionnisme, réalisme |

| Père |

Louis Prosper Claudel (d) |

| Mère |

Louise Athanaïse Cécile Cerveaux (d) |

| Fratrie | |

| Distinction |

Salon de peinture et de sculpture () |

Mon frère, L'Âge mûr, La Jeune Fille à la gerbe, La Valse, La Petite Châtelaine |

Son art de la sculpture à la fois réaliste et expressionniste s'apparente à l'art nouveau par son utilisation savante des courbes et des méandres[4].

Collaboratrice du sculpteur Auguste Rodin[5], sœur du poète, écrivain, diplomate et académicien Paul Claudel, sa carrière est météorique, brisée par un internement psychiatrique forcé et une mort quasi anonyme. Un demi-siècle plus tard, un livre (Une femme, Camille Claudel d'Anne Delbée, 1982) puis un film (Camille Claudel, 1988) la font sortir de l'oubli pour le grand public.

Biographie

Enfance

![Maison d'enfance[6]. à Villeneuve-sur-Fère.](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/99/Maison_natale_de_Paul_Claudel.JPG/220px-Maison_natale_de_Paul_Claudel.JPG)

Camille Claudel naît le 8 décembre 1864 à Fère-en-Tardenois. Elle est la fille de Louis Prosper Claudel (né à La Bresse, dans les Vosges, le 26 octobre 1826), conservateur des hypothèques, et de Louise-Athanaïse, née Cerveaux, fille du médecin et nièce du prêtre du village. En raison de la disparition à seize jours du premier-né du couple, Charles-Henri (né en août 1863)[7], Camille Claudel devient l’aînée d'une future fratrie de trois.

Par la suite, le couple s'installe à Villeneuve-sur-Fère, petit village proche de Fère-en-Tardenois (Aisne). Camille Claudel y passe son enfance entourée de Louise, née en et de Paul, né en . Le presbytère qui a vu naître Paul Claudel à Villeneuve-sur-Fère, est devenu la Maison de Camille et Paul Claudel[6].

La famille Claudel s'installe ensuite pour trois années à Nogent-sur-Seine (Aube), de 1876 à 1879. Camille Claudel y fait ses premiers pas d'artiste si bien que son travail attire l'attention d'Alfred Boucher, jeune sculpteur originaire des alentours de Nogent-sur-Seine et vivant à Paris, qui lui reconnaît des dons exceptionnels[8].

Parcours artistique

Ses débuts

Au plus tôt depuis son adolescence, Camille Claudel est passionnée par la sculpture et commence très jeune à travailler la glaise. Appuyée constamment par son père qui prend conseil auprès d'Alfred Boucher, Camille Claudel doit affronter la très forte opposition de sa mère qui aura toujours une violente aversion pour cet art qui passionne sa fille aînée.

De 1879 à 1881, les Claudel habitent à Wassy (Haute-Marne). Camille Claudel persuade sa famille (à l'exception de son père retenu par ses obligations professionnelles) d'emménager à Paris, afin de perfectionner son art auprès des maîtres. Les trois enfants et leur mère habitent au no 135 bis boulevard du Montparnasse, de 1882 à 1886. Elle suit tout d'abord les cours de l'Académie Colarossi. En 1882, elle loue un atelier au no 117 rue Notre-Dame-des-Champs[9], où d'autres sculptrices viennent la rejoindre, la plupart anglaises, dont Jessie Lipscomb avec qui elle se lie d'une profonde amitié. Une photographie de William Elborne, mari de Jessie, prise en 1887, les montre travaillant ensemble dans leur atelier[9] (voir photo).

En 1882, Camille Claudel étudie sous la direction du sculpteur Alfred Boucher. Celui-ci est à Paris pour mettre en place La Ruche, un phalanstère, une communauté d'artistes[10]. Mais, lauréat du prix du Salon[9], il doit partir pour Rome et s'installe à la Villa Médicis afin d'honorer des commandes (il n'a jamais gagné le prix de Rome, étant toujours arrivé second ; c'est seulement à l'aide de la fortune amassée grâce aux commandes de l'État — notamment La Piété Filiale — qu'il peut entreprendre ce voyage). Il demande à Auguste Rodin de le remplacer pour le cours de sculpture qu'il donne au groupe de jeunes filles. Ainsi Camille Claudel, après avoir rencontré Rodin en 1882[11], intègre l'année suivante l'atelier parisien du maître au dépôt des marbres de l'État, no 182 rue de l'Université[12].

En 1888, elle reçoit une mention honorable au Salon des artistes français puis une médaille de bronze à l'Exposition universelle de 1900[13].

Les années Rodin

Les premières œuvres que Camille Claudel montre à son maître Rodin « lui font forte impression »[9], comme Vieille Hélène et Paul à 13 ans. Vers 1884, elle intègre son groupe de praticiens[9], et elle participe à plusieurs sculptures des œuvres de Rodin, comme l'imposant groupe statuaire Les Bourgeois de Calais[14] dont la légende veut que Camille Claudel fut chargée des mains et Jessie Lipscomb des drapés[15]. Très vite, la connivence puis la complicité artistique s'installent ; Camille Claudel, par son génie, l'originalité de son talent et sa farouche volonté, devient indispensable à Rodin ; tel qu'il le dit lui-même :

« Mademoiselle Claudel est devenue mon praticien le plus extraordinaire, je la consulte en toute chose[16] »

Et à ceux qui la critiquent, Rodin répondra :

« Je lui ai montré où trouver de l'or, mais l'or qu'elle trouve est bien à elle[17] »

Camille Claudel « exerce une certaine influence sur son maître »[9], et elle lui inspira L'Éternelle idole[18], Le Baiser, sculpture à laquelle ils travaillèrent ensemble, et à la Porte de l'Enfer, œuvre inachevée d'Auguste Rodin dont Camille Claudel fut une des collaboratrices. Suivront également des œuvres comme La Danaïde, dont le praticien est Jean Escoula[19], ou Fugit Amor[20]. Ils vivent leur passion amoureuse durant une dizaine d'années, mais Rodin à leur rencontre vit depuis plus de deux décennies avec sa compagne, son ancien modèle Rose Beuret[21], qu'il a rencontrée en 1864[22], année de naissance de Camille Claudel, qu'il ne voudra jamais quitter et qu'il épousera à 76 ans[22], quelques mois avant sa mort en 1917. Rodin prend alors pour maîtresse son élève et sculpteur Sophie Postolska de 1898 à 1905[23].

Rodin, « fasciné »[24] par le visage de Camille Claudel, en réalise plusieurs portraits, comme Camille aux cheveux courts, Camille au bonnet ou Masque de Camille Claudel[24], ou en « reprend des traits dans des portraits allégoriques, comme L’Aurore ou La France »[24], après la rupture des amants[25].

En 1899, Henrik Ibsen s'inspire de l'histoire d'amour de Rodin et de Camille Claudel[26] dans Quand nous nous réveillerons d’entre les morts, pièce de théâtre considérée comme le testament du dramaturge norvégien par la réflexion qu'il fait sur la création et les artistes[27].

Camille Claudel a souvent envisagé le mariage avec Rodin, mais ce dernier disait : « Non !!! »[28] préférant toujours Rose Beuret qu'il va d'ailleurs choisir par la suite, délaissant Camille Claudel.

Portraits de Camille Claudel par Rodin et Boucher

Camille Claudel a été l'élève, l'assistante, la maitresse et la muse de Auguste Rodin. on retrouve son visage dans différentes sculptures dont elle a été le modèle, comme le Buste de Camille Claudel (1884) en bronze ; L'Aurore (1885) en marbre ; Camille au bonnet (1885) en plâtre ; L'Adieu (1892) en plâtre ; La Convalescente (1892) en marbre ; La Pensée (1901) en marbre ; La France (1904) en bronze ; Camille au bonnet (1911), en pâte de verre réalisée par Henry Cros d'après le modèle de Rodin[29]. Elle a également posé pour Alfred Boucher pour la sculpture Jeune fille lisant (1882) en plâtre patiné, qui lui est dédicacée : « À Camille Claudel, en souvenir d’A. BOUCHER »[30].

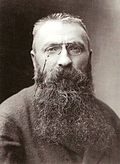

Portrait de Rodin par Camille Claudel

Vers sa propre expression

![Camille Claudel sculptant Vertumne et Pomone vers 1903[33].](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8b/CamilleClaudel_sculptant_Vertunme_et_Pomone_1903.jpg/220px-CamilleClaudel_sculptant_Vertunme_et_Pomone_1903.jpg)

Vers 1886, elle réalise La Jeune Fille à la gerbe — déclarée trésor national en novembre 2003[34] — qui influence Rodin[9] et dont se rapproche la sculpture postérieure de Rodin, La Galatée.

En 1886, en pleine passion avec Rodin, elle commence la sculpture d'un couple pétri de désir, Sakountala, sur lequel elle travaille sans relâche durant deux ans[35]. La sculpture, exposée en 1888, connaît un certain succès public et critique et obtient une mention honorable au Salon des Artistes Français[36].

Elle habite occasionnellement au no 31 boulevard de Port-Royal de 1886 à 1892[37].

Camille Claudel glisse de l'expressivité passionnée et exclusive du corps nu, propre à ce dernier, à une science des attitudes plus originale et maîtrisée qui relève de son génie personnel. Des drapés très art nouveau enveloppent de plus en plus les corps. Un chef-d'œuvre tel que La Valse[38] (qui compte plusieurs versions) montre l'étendue de son talent. Mais l'artiste ne s'arrête pas là, elle explore une nouvelle voie, profondément originale. « J'ai beaucoup d'idées nouvelles », confie-t-elle à son frère Paul. Elle en donne quelques croquis étonnants, parmi lesquels on reconnaît Les Causeuses. Des œuvres nombreuses et remarquables naissent alors sous ses doigts. C'est l'invention d'une statuaire de l'intimité qu'elle seule a pu atteindre. La voie amorcée par Camille Claudel vise à saisir sur le vif le vécu d'un geste simple, dans l'intensité de l'instant. Elle s'attarde au moment qui s'échappe et tente d'en faire sentir toute la densité tragique. Elle offre La Valse à Claude Debussy, qui conserve la sculpture dans son cabinet de travail toute sa vie[39]. L'hypothèse d'une liaison avec le musicien est souvent évoquée[40].

Entre 1882 et 1905, elle sculpte également plus d'une vingtaine de bustes[41], souvent de ses proches, comme son frère Paul, sa sœur Louise ou son amant Rodin.

Rodin, pour son travail autour de la commande de son Monument à Balzac, doit régulièrement se rendre à Tours (Indre-et-Loire), ville natale de l'écrivain, séjournant au château de l'Islette, quelques kilomètres à l'ouest. En 1891, il y invite Camille Claudel[42], où « loin des yeux de la ville, ils ont trouvé un refuge discret, où leur amour pourrait se développer dans le bonheur et la sérénité. »[43] Camille Claudel y élabore son projet de buste de la petite-fille du propriétaire du château, La Petite Châtelaine, terminé en 1896. Les trois étés passés dans cette « retraite paisible »[44] ont marqué un tournant dans le travail de l'artiste[42].

Rodin se détache peu à peu de Camille Claudel et celle-ci est déchirée entre ses envies d'engagement avec Rodin et sa soif d'indépendance artistique. Le couple se sépare en 1892[11], Rodin décide de rester auprès de Rose Beuret, après une décennie de passion avec Camille Claudel. Il continue toutefois de recommander les œuvres de Camille Claudel, sans grand succès, les comparaisons entre les deux artistes continuant de faire de l'ombre à son ancienne élève[45].

Hypothèse de maternités

D'après Serge Gérard[46] :

« En lisant les mémoires de Jessie (Lipscomb), on découvre que Rodin et Camille auraient eu deux enfants non reconnus — comme Auguste — par Rodin, et que Camille aurait subi plusieurs avortements. »

Selon sa petite-nièce Reine-Marie Paris, ils auraient eu quatre enfants, et l'un des proches collaborateurs de Rodin a plusieurs fois été chargé de régler la pension de deux enfants[47]. L'hypothèse des deux enfants est confirmée par Jehan Rictus dans son journal. Il tenait l'information de Marcelle Dalti, secrétaire de Rodin[48].

Un avortement clandestin de Camille Claudel en 1892 – année de leur rupture[11] – est évoqué par Paul Claudel dans une lettre en 1939 à Marie Romain-Rolland[49]. Il aurait contribué à détériorer sa santé mentale[50], quoique l'hypothèse semble improbable à certains psychiatres[51].

L'après Rodin

La sculpture L'Âge mûr, de 1899, est une sorte de double allégorie, du temps et de la fin de leur passion[45]. Elle représente en effet un homme mûr qui abandonne la jeunesse implorante (« L'Implorante »), pour se tourner vers la vieillesse, voire la mort. Parallèlement, Camille Claudel peut alors figurer la jeunesse — elle est encore vingtenaire à leur rupture — et Rodin l'homme mûr, qui choisit de rester avec sa compagne Rose Beuret, qui figure alors la vieillesse[45].

« L’Âge mûr correspond à un moment-clé de la carrière de Claudel : elle est alors dans la parfaite maîtrise de ses moyens, et connaît un début de reconnaissance officielle, qui toutefois n’aura jamais l’ampleur que l'artiste est en droit d’espérer[9]. »

En 1893, la vieillesse était déjà représentée, dans la sculpture Clotho[52] : « cette représentation terrible de la vieillesse et du temps reflète les tourments dont Claudel est alors la proie ; elle est aussi une allusion à Rose Beuret »[9]. L'œuvre est exposée à la Société Nationale des Beaux-Arts dans sa version en plâtre et en 1899, dans sa version en marbre[53]. Elle fait partie de la délégation de femmes françaises artistes présentées à l'Exposition universelle de 1893 à Chicago, regroupées dans le Woman's Building[54].

Entre 1893 et 1905, Camille Claudel essaie de se libérer de l'influence du travail de Rodin, avec la série qu'elle nomme elle-même « croquis d'après nature »[55], inspirée de la vie quotidienne et de l'art japonais[56], avec des sujets de petite taille et des matériaux différents ; les œuvres Les Causeuses en 1895, et La Vague en 1897, en font partie.

Rodin de son côté recommence à travailler sur le visage de Camille Claudel dès 1895, où il reprend ses travaux des portraits des années 1880 de son ancienne maîtresse, pour la « sublimer »[25] dans des sculptures où, comme évoqué supra, il en « reprend des traits dans des portraits allégoriques, comme L’Aurore ou La France »[24]. Ces sculptures sont personnelles et peu exposées de son vivant[25] — exceptée celle de La France.

En 1895, Antoine Bourdelle, alors praticien d'Auguste Rodin, réussit à vendre 2 500 francs un marbre de La Petite Châtelaine[57]. La même année, Camille Claudel fait don au musée de Chateauroux de son groupe en plâtre Sakountala[36]. La polémique dans la presse locale suscitée par l’exposition de l’œuvre permet de mieux apprécier les obstacles de tout ordre que Camille a dû surmonter pour s'affirmer dans le monde de son époque[36].

En 1897, les éditions Goupil publient un premier album de 129 gravures de Rodin, avec une préface d'Octave Mirbeau et un frontispice illustré d'un portrait de Rodin par Camille Claudel[58].

Camille Claudel rencontre en 1897 la comtesse Arthur de Maigret[59] qui la fait travailler, ce qui permet enfin à l'artiste d'être autonome, financièrement et psychologiquement, après l'emprise et les relations professionnelles ou artistiques de Rodin. La comtesse lui commande plusieurs œuvres, dont son portrait en marbre, un buste de son fils Christian, et un exemplaire en marbre de Persée et la Gorgone[9]. Cependant, les deux femmes se brouillent en 1905, sans doute à cause de l'instabilité psychologique de Camille Claudel[59], qui perd de ce fait sa riche commanditaire.

Elle vit et travaille alors dans son nouvel atelier, à l'hôtel de Jassaud du no 19 quai de Bourbon, sur l'île Saint-Louis, de 1899 jusqu'à son internement en 1913 — ce que rappelle une plaque souvenir apposée sur cette maison. Elle travaille seule et connaît des soucis financiers. Rodin, qu'elle appelle « la Fouine », tente en vain de l'aider avec le critique Gustave Geoffroy pour lui obtenir une commande publique. Il paye le loyer de son atelier en 1904[60].

Elle rencontre le marchand d'art Eugène Blot[61], qui devient rapidement son agent. Entre 1905 et 1908, il fait produire des tirages de bronze de plusieurs de ses sculptures[61], comme L'Implorante, organise trois expositions de ses œuvres[61], et tente d'obtenir des aides de l'État pour son artiste. L'Abandon est reproduit dans un article de Gustave Kahn « L'art et le beau » dans les Études artistiques illustrées[62] parmi les œuvres de Fix-Masseau.

Camille Claudel continue de produire, mais ne reçoit pas de commande de l'État, malgré le soutien d'Octave Mirbeau, qui admire son talent et proclame à trois reprises son génie dans la grande presse. En effet, Camille Claudel défie la morale sexiste du monde de l'art de l'époque en sculptant des nus avec la même liberté que les hommes. Par ailleurs, elle professe des idées conservatrices, antidreyfusardes[63] et antirépublicaines[64]. Elle reçoit enfin une commande de l’État, lorsqu'elle sculpte le nu d'une femme seule et mourante, la Niobide blessée[65], achevée en 1907. L’État achète également un bronze de L'Abandon.

Plusieurs photographies la présentent les traits lourds et épaissis, dont l'une en 1905 signant le marbre de Vertumne et Pomone.

À partir de 1905, Camille Claudel connaît de profonds troubles, des obsessions et des idées paranoïaques[66]. Elle est persuadée que Rodin est la cause de son insuccès[60]. Elle a beaucoup moins d'inspiration, elle s'échine à sculpter et à polir le marbre d'œuvres qui sont plutôt des variations de ses anciennes sculptures[66],[9]. Elle ne reçoit plus personne dans son logement et atelier de l'hôtel de Jassaud, où elle vit « recluse »[67].

« Ma maison est transformée en forteresse : des chaînes, des mâchicoulis, des pièges à loup derrière toutes les portes témoignent du peu de confiance que j’ai dans l’humanité », écrit-elle[68]. En 1909, Paul Claudel dans son Journal la décrit dans son atelier :

« À Paris, Camille folle. Le papier des murs arraché à longs lambeaux, un seul fauteuil cassé et déchiré, horrible saleté. Elle, énorme et la figure souillée, parlant incessamment d’une voix monotone et métallique[68]. »

En 1910, son atelier est inondé par la grande crue de la Seine.

En 1912, elle détruit ses œuvres. Camille Claudel écrit « avoir brisé tous ses modèles en plâtre, et brûlé tout ce qu’elle pouvait pour se venger de ses “ennemis” »[69] dans son atelier. Les voisins se plaignent auprès de son frère et de sa famille : « Qu’est-ce que c’était ce personnage hagard et prudent, que l’on voyait sortir le matin pour recueillir les éléments de sa misérable nourriture[70] ? »[71]

Assistants et praticiens de Camille Claudel

- Eugénie, domestique et modèle du Portrait d'Eugénie[72]

- Le sculpteur François Pompon travaille pour Camille Claudel de 1890 à 1914[73], entre autres pour la pratique du marbre de Persée et la Gorgone[74] et de La Vague[75].

- Émile Muller, céramiste, réalise la version en grès de La Valse[30].

Internement durant ses trente dernières années

L'internement psychiatrique en 1913

Vivant misérablement, Camille Claudel s'enferme bientôt dans la solitude et sombre peu à peu dans la paranoïa. Son frère Paul écrit en février 1913 :

« J'ai tout à fait le tempérament de ma sœur, quoiqu'un peu plus mou et rêvasseur, et sans la grâce de Dieu, mon histoire aurait sans doute été la sienne ou pire encore[76]. »

Son père est son unique « protection : l'homme est vieux, mais il a toujours défendu sa fille contre son épouse. Paul, l'écrivain-diplomate, lui, a vécu subjugué et traumatisé à l'ombre de cette sœur aînée[67]. » Tout s’accélère lorsque son père meurt — elle a alors quarante-huit ans — le . Elle semble ne pas en être prévenue[36] — elle n'assistera d'ailleurs pas à l'inhumation. À l'instigation de son frère Paul, qui décide d'agir immédiatement après la mort de leur père et demande au docteur Michaux le certificat médical nécessaire à l'internement[36] , sa famille demande à la faire interner, pratique courante à cette époque[77]. Sa mère, âgée de 73 ans, signe « une demande de placement volontaire »[67].

Camille Claudel est diagnostiquée pour une psychose paranoïaque[78],[79] avec « délire systématisé de persécution basé principalement sur des interprétations et des fabulations. Diagnostic : Démence paranoïde » selon les docteurs Truelle[67] et Broquère ; l'étiologie en est discutée : malnutrition, alcoolisme, syndrome de Korsakoff[80]. Le 7 mars 1913, le docteur Michaux diagnostique :

« Je soussigné, docteur Michaux, certifie que Mademoiselle Camille Claudel est atteinte de troubles intellectuels très sérieux ; qu'elle porte des habits misérables ; qu'elle est absolument sale, ne se lavant certainement jamais… ; qu'elle passe sa vie complètement renfermée dans son logement et privée d'air ; que depuis plusieurs mois elle ne sort plus dans la journée mais qu'elle fait de rares sorties au milieu de la nuit ; que d'après ses lettres […] elle a toujours la terreur de la bande à Rodin[81] que j'ai déjà constatée chez elle depuis 7 à 8 ans, qu'elle se figure être persécutée, que son état déjà dangereux pour elle à cause du manque de soins et même parfois de nourriture est également dangereux pour ses voisins. Et qu'il serait nécessaire de l'interner dans une maison de santé[67]. »

Camille est internée à l’asile de Ville-Évrard (Seine-Saint-Denis) le 10 mars, et sa famille demande que soient restreintes ses visites et sa correspondance[36],[82]. Elle restera internée trente ans[83], jusqu'à sa mort.

Elle écrit à son cousin Charles Thierry :

« C’est bien la peine de tant travailler et d’avoir du talent pour avoir une récompense comme ça. Jamais un sou, torturée de toute façon, toute ma vie. Privée de tout ce qui fait le bonheur de vivre et encore finir ici. »

Pour son frère Paul Claudel, l'internement appartient à l'œuvre de sa sœur, comme il l'écrit en 1951 dans le Figaro Littéraire :

« L'œuvre de ma sœur, ce qui lui donne un intérêt unique, c'est que toute entière, elle est l'histoire de sa vie[84]. »

L'atelier du quai de Bourbon de Camille Claudel est fermé par la famille. Ce qui demeurait du fonds d'atelier est détruit.

Controverses autour de l'internement psychiatrique

Dès les mois qui suivent son internement psychiatrique, celui-ci est condamné par les admirateurs de Camille Claudel, qui y voient un « crime clérical ». Ainsi, le journal L'Avenir de l'Aisne publie le 19 septembre 1913 une tribune s'indignant de ce « [qu']en plein travail, en pleine possession de son beau talent et de toutes ses facultés intellectuelles, des hommes [sont] venus chez elle, l'ont jetée brutalement dans une voiture malgré ses protestations indignées, et, depuis ce jour, cette grande artiste est enfermée dans une maison de fous. »[36]

Une campagne de presse est alors lancée contre la « séquestration légale », accusant en particulier la famille de Camille Claudel de vouloir se débarrasser[36] d'elle et demandant l'abrogation de la Loi du 30 juin 1838 sur l'enfermement des aliénés.

Bouleversé, Rodin tente de faire en sorte d'améliorer le sort de Camille Claudel, sans grand succès[36]. Après avoir consacré en 1914 une salle à l'œuvre de Camille Claudel dans l'hôtel Biron[85], il meurt en novembre 1917.

Internement à l'asile de Montfavet, Vaucluse

En 1914, la Première Guerre mondiale éclate et les hôpitaux sont réquisitionnés : après un bref séjour dans un hôpital d'Enghien[67], Camille est transférée, le 12 février 1915[67], à l'asile d'aliénés de Montdevergues, à Montfavet, dans le Vaucluse, où elle restera jusqu'à la fin de ses jours. Dans la détresse, elle ne sculpte plus et ne recevra jamais de visite de sa mère, qui meurt en 1929, ni de sa sœur. Seul son frère Paul viendra la voir à douze reprises[82] durant ces trente années.

En 1919, son état semble s'améliorer, mais sa « mère refuse violemment dans les courriers adressés au directeur de Montdevergues »[76] toute éventualité de sortie : « je ne vais pas la changer d'établissement tous les six mois et, quant à la prendre chez moi, ou la remettre chez elle, comme elle était autrefois, jamais, jamais ! J'ai 75 ans et je ne vais pas me charger d'une fille qui a les idées les plus extravagantes, qui est remplie de mauvaises intentions à notre égard, qui nous déteste et qui est tout prête à nous faire tout le mal qu'elle pourra... Gardez-la je vous en prie... Elle vivait chez elle comme une miséreuse... Enfin elle a tous les vices, je ne veux pas la revoir, elle nous a fait trop de mal[86]. »

Elle écrit de nombreuses lettres à son frère et à sa mère, dans lesquelles elle se plaint des conditions de son internement, et reçoit en retour de la nourriture et des affaires diverses. Sa mère lui écrit : « Chère fille, J’ai sous les yeux ta dernière lettre et je n’arrive pas à imaginer que tu puisses écrire de pareilles horreurs à ta mère. Dieu seul sait ce que j’aurai subi par mes enfants ! Paul m’accable de reproches parce que, selon lui, nous aurions avantagé Louise à ton détriment et toi, Camille, comment oses-tu m’accuser d’avoir empoisonné ton père ! Tu sais aussi bien que moi qu’il avait près de 90 ans quand il nous a quittés, que j’ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour vous le garder en vie le plus longtemps possible. Il a assez souffert lui aussi quand il a connu tes relations avec Rodin, l’ignoble comédie que tu nous as jouée. Moi, assez naïve pour inviter le « grand homme », avec Mme Rodin, sa concubine. Et toi, qui faisais la sucrée qui vivais avec lui en femme entretenue. Je n’ose même pas écrire les mots qui me viennent à l’esprit. D’après toi, nous serions, Louise et moi, sous la coupe de Berthelot, l’ami de Paul. Tu dis qu’il « tire les ficelles », c’est ton expression. Quand on pense à la gentillesse de Berthelot pour nous, on croit rêver ; ce n’est pas tout. Louise, prétends-tu, t’aurait volé ton héritage ? La pauvre enfant qui a eu tant de mal a élever Jacques, à lui faire une éducation… Arrêtons-là, veux-tu ? Ta lettre n’est qu’un ramassis de calomnies, toutes plus odieuses les unes que les autres. Mais tu ne me dis pas si tu a reçu le manteau que je t’ai fait envoyer par la Samaritaine ni si la maison Felix Potin a bien expédié le café et les biscuits à la cuillère que tu avais demandés. Naturellement, cela ne compte pas. Je t’embrasse[87] ». Son amie sculptrice Jessie Lipscomb vient la voir deux fois avec son mari William Elborne, en mai 1924 et en décembre 1929. Une photographie de l'artiste assise sur une chaise, prise par Elborne[88] durant leur dernière visite, est le seul témoignage visuel de ces années d'asile : elle a 65 ans[83].

Lettre de Camille Claudel demandant sa libération

Le 25 février 1917, depuis Montdevergues, Camille Claudel adresse au docteur Michaux cette lettre[89],[90] :

« Monsieur le docteur,

Vous ne vous souvenez peut-être pas de votre ex-cliente et voisine, Mlle Claudel, qui fut enlevée chez elle le 13 mars 1913[91] et transportée dans les asiles d'aliénés d'où elle ne sortira peut-être jamais. Cela fait cinq ans, bientôt six, que je subis cet affreux martyre, je fus d'abord transportée dans l'asile d'aliénés de Ville-Evrard puis, de là, dans celui de Montdevergues près de Montfavet (Vaucluse). Inutile de vous dépeindre quelles furent mes souffrances. J'ai écrit dernièrement à Monsieur Adam, avocat, à qui vous aviez bien voulu me recommander, et qui a plaidé autrefois pour moi avec tant de succès ; je le prie de vouloir bien s'occuper de moi. Mais, dans cette circonstance, vos bons conseils me seraient nécessaires car vous êtes un homme de grande expérience et, comme docteur en médecine, très au courant de la question. Je vous prie donc de bien vouloir causer de moi avec M. Adam et réfléchir à ce que vous pourriez faire pour moi. Du côté de ma famille, il n'y a rien à faire : sous l'influence de mauvaises personnes, ma mère, mon frère et ma sœur n'écoutent que les calomnies dont on m'a couverte. On me reproche (ô crime épouvantable) d'avoir vécu toute seule, de passer ma vie avec des chats, d'avoir la manie de la persécution ! C'est sur la foi de ces accusations que je suis incarcérée depuis cinq ans et demi comme une criminelle, privée de liberté, privée de nourriture, de feu, et des plus élémentaires commodités. J'ai expliqué à M. Adam dans une longue lettre les autres motifs qui ont contribué à mon incarcération, je vous prie de la lire attentivement pour vous rendre compte des tenants et des aboutissants de cette affaire.

Peut-être pourriez-vous, comme docteur en médecine, user de votre influence en ma faveur. Dans tous les cas, si on ne veut pas me rendre ma liberté tout de suite, je préférerais être transférée à la Salpêtrière ou à Sainte-Anne ou dans un hôpital ordinaire où vous puissiez venir me voir et vous rendre compte de ma santé. On donne ici pour moi 150 F par mois, et il faut voir comme je suis traitée, mes parents ne s'occupent pas de moi et ne répondent à mes plaintes que par le mutisme le plus complet, ainsi on fait de moi ce qu'on veut. C'est affreux d'être abandonnée de cette façon, je ne puis résister au chagrin qui m'accable. Enfin, j'espère que vous pourrez faire quelque chose pour moi, et il est bien entendu que si vous avez quelques frais à faire, vous voudrez bien en faire la note et je vous rembourserai intégralement.

J'espère que vous n'avez pas eu de malheur à déplorer par suite de cette maudite guerre, que M. votre fils n'a pas eu à souffrir dans les tranchées et que Madame Michaux et vos deux jeunes filles sont en bonne santé. Il y a une chose que je vous demande aussi, c'est quand vous irez dans la famille Merklen, de dire à tout le monde ce que je suis devenue. »

Décès dans l'indigence

Camille Claudel meurt à l'asile de Montfavet, le à 2 h du matin, d'un ictus apoplectique[92], vraisemblablement par suite de la malnutrition sévissant à l'hôpital[82], à l'âge de 78 ans. Deux mois avant la mort de Camille Claudel, le directeur de l'hôpital psychiatrique avait affirmé à Paul Claudel : « Mes fous meurent littéralement de faim : 800 sur 2 000[93]. » En août 1942, il lui écrivait que l'état général de Camille Claudel « a marqué un fléchissement net depuis les restrictions qui touchent durement les psychopathes. Votre sœur […] en juillet, a dû être alitée pour œdème malléolaire en rapport avec une carence et le déséquilibre alimentaire »[94]. » Selon Max Lafont, entre 1940 et 1944, 40 000 malades mentaux meurent de faim dans les hôpitaux psychiatriques en France.

Camille Claudel est inhumée, quelques jours après sa mort, au cimetière de Montfavet, dans le carré des aliénés[95], accompagnée du seul personnel de l'hôpital ; ni sa famille ni son frère Paul ne s'y rendent. Ses restes seront plus tard transférés à l'ossuaire, n'ayant pas été réclamés par les descendants[95]. Le 28 septembre 1968, une plaque commémorative est inaugurée au cimetière de Villeneuve sur Fère. Elle porte la simple inscription "Camille Claudel, 1864-1943"[96]. Depuis 2008, un cénotaphe érigé à l’initiative de sa petite-nièce, Mme Reine-Marie Paris, « pour réparer l’oubli souhaité par la famille Claudel et son entourage », rappelle sa mémoire et sa présence dans le cimetière[97].

Ses œuvres et sa mémoire

Réception après l'internement puis le décès de Camille Claudel

Malgré son internement, les œuvres de Camille Claudel sont toujours appréciées, ses collectionneurs les montrent lors d'expositions collectives et de salons, notamment ceux organisés par l'Union des femmes peintres et sculpteurs, puis par ceux de la Société des femmes artistes modernes au long des années 1930 : dans ce cadre une rétrospective lui est même consacrée en 1934 ; L'Abandon, Paul Claudel à 18 ans, La Valse, L'Implorante sont exposés[98]. Des témoins ont rapporté que Paul Claudel, devenu ambassadeur, avait été furieux de voir les œuvres de sa sœur exposées, car il ne voulait pas qu'on sache qu'il avait une sœur internée[99] :

« À l'Exposition des Femmes Artistes Modernes on retrouvera avec plaisir des œuvres de Camille Claudel, sculpteur qui mériterait plus d'honneurs qu'on ne lui accorde en général[100]. »

En 1951, le musée Rodin à Paris organise une exposition Camille Claudel avec 40 œuvres, tout en lui conservant une salle spéciale dans le musée. En 1956, Henri Asselin consacre deux soirées à la radio française à La Vie douloureuse de Camille Claudel, sculpteur[101]. Dans les années 1960 et 1970, ses sculptures sont régulièrement exposées dans des expositions collectives autour de Rodin, de Paul Claudel, ou consacrées à l'art français[102].

À partir des années 1980, dans un contexte de redécouverte des artistes-femmes[102], les expositions se succèdent d'abord au Japon, puis à Paris avec l'inauguration du musée d'Orsay consacré aux artistes du XIXe siècle. En 1996, le Catalogue Raisonné par Anne Rivière, Bruno Gaudichon et Danielle Ghanassia affirme en quatrième de couverture : « L'omniprésence de Camille Claudel sur la scène artistique » depuis 15 ans[103].

Les œuvres de Camille Claudel

Le Catalogue raisonné par Anne Rivière, Bruno Gaudichon et Danielle Ghanassia publié en 1996 retient 99 œuvres, sculptures et dessins, et réfute 32 sculptures et peintures.

Reine-Marie Paris recense 67 sculptures[104] de Camille Claudel, réalisées entre 1879 et 1906, sans compter les différentes évolutions ou versions modifiées, qui porteraient alors ce nombre à 110[104], et qui se prolongent jusqu'en 1910. Il existe en effet, par exemple, sept versions de La Valse, dont des éditions en grès[105] ou dix du buste de La Petite Châtelaine, avec notamment, des différences de coiffure. Elle a également pu retrouver et recenser 21 dessins ou peintures[104] de l'artiste.

Les bronzes originaux de Camille Claudel sont édités par Gruet, Siot-Decauville, la fonderie Rudier, Thiébaut Frêres, Fumiet et Gavignot, Converset, Carvilhani, Blot avant 1910[106].

Depuis 1984, de nombreuses fontes posthumes[107] ont été fondues en bronze[108] entrainant de longs débats[109] juridiques sur leur authenticité[110] et des transformations du droit d'auteur[111].

Le , les œuvres de Camille Claudel sont entrées dans le domaine public[112].

Conservation des œuvres

Principaux lieux où sont conservées les œuvres de Camille Claudel[113].

Musée Camille-Claudel (2017)

Après plusieurs reports et un partenariat public-privé de 27 ans, épinglé par la Cour des comptes[114], le musée Camille-Claudel[115],[116], qui a intégré le musée créé en 1902 par les sculpteurs Paul Dubois (1829-1905) et Alfred Boucher (1850-1934)[117], a ouvert le dimanche 26 mars 2017[118] à Nogent-sur-Seine (Aube), commune où Camille Claudel a passé son adolescence et a rencontré Alfred Boucher. Le site internet du musée indique que « le fonds Camille Claudel est constitué des collections rassemblées par Reine-Marie Paris, la petite-nièce de l'artiste, et Philippe Cressent, acquises par la ville en 2008, auxquelles il faut ajouter des acquisitions, sur le marché de l’art grâce au fonds du Patrimoine et à la générosité de mécènes. En nombre, c’est avec 50 œuvres le fonds le plus important au plan mondial »[119], dont « quarante œuvres exposées »[119].

Le montant des travaux, portant sur 2 500 m2, dont 400 m2 de salle d'expositions temporaires et un auditorium de 120 places, s'est élevé à 12 millions d'euros. Il est prévu de réunir une collection de 400 sculptures, dont les 50 de Camille Claudel, et une fréquentation multipliée par 10[120].

Parmi les œuvres exposées : Persée et la Gorgone, la seule sculpture monumentale en marbre de l'artiste, œuvre d'intérêt patrimonial majeur acquise en 2008 pour 950 000 €[121] et jusqu'alors exposée au musée Paul-Dubois-Alfred-Boucher de la commune.

Le musée a ouvert ses portes le 26 mars 2017[122].

Musée Rodin

Le musée Rodin possède une salle consacrée à Camille Claudel[123] : Auguste Rodin, léguant ses œuvres et sa collection (dont des œuvres de Camille Claudel) à l’État, demande en effet, en 1914[9], trois ans avant sa mort — Camille Claudel est alors enfermée depuis l'année précédente — qu'une salle soit réservée aux œuvres de son ancienne élève et maîtresse, dans son futur musée.

« Cette volonté ne pourra être respectée qu’en 1952, quand Paul Claudel fait don au musée de quatre œuvres majeures de sa sœur[9]. »

- L'Abandon, bronze

- L'Âge mûr, 1re version en plâtre, 2e version en bronze[124]

- Buste de Rodin, modèle en plâtre et exemplaire en bronze

- Les Causeuses, modèle en plâtre, version en onyx, exemplaire en bronze[125]

- Clotho, plâtre[126]

- L'Implorante, réduction en bronze

- Jeune Femme aux yeux clos, terre cuite

- La Jeune Fille à la gerbe, terre cuite, déclarée trésor national en novembre 2003[34]

- La Niobide blessée, bronze

- Paul Claudel à trente-sept ans, bronze

- La Petite Châtelaine, marbre

- Profonde pensée, bronze

- Profonde pensée, marbre

- Shâkountalâ, terre cuite

- La Vague, marbre-onyx et bronze[127]

- La Valse, bronze

- Vertumne et Pomone, vers 1905, marbre[128]

Exposition temporaire en 2013

Le musée Rodin lui consacre une exposition et divers ateliers, pour le 70e anniversaire de sa mort : Camille Claudel sort de ses réserves, du au 5 janvier 2014[129], en présentant une vingtaine d’œuvres de l'artiste[130].

Autres lieux

- Maison de Camille et de Paul Claudel de Villeneuve-sur-Fère (Aisne)[131] :

- Buste de Diane, plâtre[132]

- Buste de Paul Claudel à 37 ans, bronze

- Étude pour Sakountala, bronze

- Chienne affamée, bronze

- Musée d'art et d'archéologie d'Aurillac (Cantal) : Buste de Rodin, bronze

- Musée d'Orsay, Paris :

- L'Âge mûr, bronze

- Torse de Clotho, plâtre

- Palais des Beaux-Arts de Lille (Nord) :

- Louise Claudel, 1885, buste en terre cuite, 45 × 22 × 25 cm

- Giganti, 1885, tête en bronze, 32 × 26 × 27 cm

- Musée Sainte-Croix de Poitiers (Vienne), sept œuvres[133] dont :

- L'Abandon, bronze de 1905

- La Valse, bronze de 1905

- La Fortune, bronze de 1905

- La Niobide blessée[134], bronze

- Profonde pensée, marbre acquis en 1996

- La Jeune femme aux yeux clos, buste en terre cuite[135]

- La Vieille Hélène, bronze, Buste de Paul Claudel à 37 ans, plâtre, Femme à sa toilette, plâtre, œuvres préemptées par l'État en novembre 2017 et mis en dépôt au musée de Poitiers

- Buste d'Auguste Rodin, bronze prêté par le musée d'Art et d'Archéologie de Guéret pendant les travaux du musée, jusqu'en 2021

- La Piscine, musée d'art et d'industrie de Roubaix (Nord) : La Petite Châtelaine, 1896, buste de marbre

- Musée Calvet d'Avignon (Vaucluse) : Buste de Paul Claudel en jeune romain[136]

- Musée d'Art de Toulon (Var) : Mon frère en jeune romain, bronze

- Musée Albert-André de Bagnols-sur-Cèze (Gard) : L'Implorante, bronze

- Musée Bertrand de Châteauroux (Indre) : Sakountala, statue en plâtre

- Musée-bibliothèque Pierre-André-Benoit d'Alès (Gard) : Étude pour l'Hamadryade, bronze

- Musée d'Art Roger-Quilliot de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)[137] : Portrait de Louise (sa sœur aînée), 1884.

- Musée des Beaux-Arts de Reims : Tête de brigand, entre 1886 et 1892, bronze

- Musée Boucher-de-Perthes d’Abbeville (Somme) : Psaume, bronze

- Musée Joseph-Denais de Beaufort-en-Vallée (Maine-et-Loire) : La Petite Châtelaine, bronze

- National Museum of Women in the Arts à Washington (États-Unis) : La Jeune Fille à la gerbe, vers 1890, bronze[138]

- Musée Soumaya de Mexico (Mexique) :

- La Petite Châtelaine, 1896, buste en bronze

- La Vague, 1897, marbre-onyx et bronze.

Expositions récentes

Pour les expositions de 1882 à 2008, on peut se référer au site de Reine-Marie Claude[139]. Pour les plus récentes, on peut citer :

- 2005-2006 : Camille Claudel et Rodin ; Fateful Encounter, The Detroit Institute of Arts (DIA), Detroit (Michigan), États-Unis, du 6 octobre 2005 au 3 février 2006[140]

- 2007 : Camille Claudel, 60 œuvres exposées, Centre international de Deauville (Calvados), du 7 juillet au 26 août 2007

- 2013-2014 : Le musée Rodin lui consacre une exposition et divers ateliers, pour le 70e anniversaire de sa mort : Camille Claudel sort de ses réserves, du au 5 janvier 2014[129], en présentant une vingtaine d’œuvres de l'artiste[104].

- 2014-2015 : Camille Claudel : Au miroir d'un art nouveau , musée La Piscine (musée d'art et d'industrie André Diligent), Roubaix, du 8 novembre 2014 au 8 février 2015[141].

- 2018 : Desbois, Rodin, Claudel - Sublime déchéance au musée Jules-Desbois de Parçay-les-Pins du 21 avril au 4 novembre 2018

Correspondance

Recueil et publication

- Camille Claudel, Correspondance, édition d'Anne Rivière et Bruno Gaudichon, Gallimard, coll. « Art et Artistes », 2003, et rééditions. L'ouvrage connaît une troisième édition revue et augmentée, en janvier 2014[142], avec entre autres l'ajout de 36 lettres écrites à Léon Gauchez, découvertes en 2011[143], 368 pages, 82 illustrations (ISBN 9782070143252).

Conservation

- Une nombreuse correspondance de Camille Claudel adressée à Léon Gauchez est conservée à la Bibliothèque royale de Belgique sous la cote II 7700.

Reproductions et contrefaçons

Reine-Marie Paris

Petite-nièce de Camille Claudel, Reine-Marie Paris (fille de Reine Claudel et petite-fille de Paul Claudel) découvre à l'âge de 20 ans en 1958[144], l'œuvre de sa grand-tante — décédée quinze ans auparavant — et le « tabou qui continue d'entourer la grand-tante artiste, dévergondée, folle, enterrée dans une fosse commune »[144]. Elle s'intéresse de près à son œuvre, désirant la faire découvrir et la mettre en valeur. Elle tente de répertorier toutes ses œuvres, rédige un mémoire, un premier catalogue raisonné et une biographie, qui paraît en 1984 chez Gallimard.

À la suite de cette biographie, elle rencontre Isabelle Adjani pour un projet de film dont elle rédige un projet de scénario[144]. L'actrice s'implique dans le projet, co-produit le film, et joue le rôle-titre. Le film Camille Claudel, réalisé par Bruno Nuytten, sort en 1988 : il crédite Marie-Reine Paris[145] du rôle de « conseiller historique et documentaire »[145]. Son succès public et critique procure des retombées importantes sur la notoriété de Camille Claudel et nombre de petites filles reçoivent à leur naissance le prénom de l'artiste. Le film est couronné cinq fois aux César du cinéma 1989 (meilleur film, meilleure actrice pour Isabelle Adjani, qui obtiendra également l'Ours d'argent de la meilleure actrice au festival de Berlin 1989). Par ailleurs, à la 62e cérémonie des Oscars, elle est sélectionnée pour l'Oscar de la meilleure actrice, et le film pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère.

Reine-Marie Paris écrit ensuite d'autres ouvrages. Elle crée l'Association pour la promotion de l’œuvre de Camille Claudel[146], et participe à la construction du projet du musée Camille-Claudel[119] à Nogent-sur-Seine. Le musée ouvre le 26 mars 2017.

Elle acquiert plusieurs œuvres de sa grande-tante, qu'elle fait reproduire. Elle connaît des déboires judiciaires à ce sujet durant quinze ans mais les faits sont jugés prescrits en 2014[147].

Dix-sept ans de procès pour contrefaçon (1999-2016)

Reine-Marie Paris, après sa découverte de l’œuvre de sa grande-tante Camille, s'acharne à la faire découvrir. Entre autres efforts, elle acquiert plusieurs sculptures, avec leur droit de reproduction, et en fait réaliser des tirages, dès 1989[147]. La succession Claudel, surprise par ces tirages, conclut toutefois un accord en 1995[144].

Cependant, en 1999, une procédure au civil est lancée[144] pour des tirages de La Vague, puis, en 2002, deux procédures au pénal[144], pour La Vague, de nouveau, et pour La Valse. Reine-Marie Paris est poursuivie pour « “contrefaçon”, certains ayants-droit du sculpteur contestant la validité d'une dizaine de tirages posthumes »[148] de ces deux sculptures, certes reproduites légalement au vu de la loi sur le droit de reproduction d’œuvres cédées avant 1910[148], mais, d'une part, de façon non conforme aux originales, alors que « les plaignants défendent un “respect scrupuleux” de l'intégrité de l’œuvre »[144], et, d'autre part, en accompagnant paradoxalement les tirages posthumes d'un certificat d'authenticité ; ainsi un acheteur belge d'une sculpture s'est estimé « floué »[148] par son certificat, après avoir appris a posteriori que l'œuvre n'était pas authentique.

En décembre 2014, après divers renvois et « 15 ans de procédure judiciaire »[147], « le tribunal correctionnel de Paris a jugé prescrits les faits de contrefaçon reprochés »[147]. Le jugement souligne qu'« il n'existe aucun élément permettant de prouver que l'artiste avait la volonté de préserver la taille ou la composition de l’œuvre »[147]. En revanche, concernant les certificats d'authenticité, « si Reine-Marie Paris exerçait certes son droit de reproduction, elle “ne pouvait en aucun cas présenter les œuvres ainsi créées comme des œuvres originales”, selon les juges[147]. » Par ailleurs, « Reine-Marie Paris était également poursuivie pour “contrefaçon par représentation” d'un exemplaire de La Vague en 2008 à Dijon, faits pour lesquels elle a été relaxée[147]. »

Enfin, le 25 février 2016, Reine-Marie Paris est condamnée par la cour de cassation « pour atteinte au droit moral de l'artiste » Camille Claudel, à la suite de la mise en vente en 1999 du surmoulage numéroté 3/8 de La Vague, tiré en bronze avec un certificat présentant l'œuvre comme originale[149]. Ce jugement renforce la définition du droit moral des artistes[150] dans la jurisprudence[151],[152].

Contrefaçons

- Pour les contrefaçons de Camille Claudel, voir l'article Guy Hain.

Postérité

Littérature

En 1982 paraît aux Presses de la Renaissance la biographie Une femme, Camille Claudel d'Anne Delbée, qui reçoit en 1983 le grand prix des lectrices du magazine Elle[153]. L'ouvrage devient un best-seller traduit dans une vingtaine de langues, et fait connaître le nom et l'œuvre de Camille Claudel auprès du grand public. Mais la famille Claudel s'insurge contre le portrait et les thèses développées par Anne Delbée qui réfute la folie de Camille Claudel.

- Michèle Desbordes, La Robe bleue, Verdier, 2004

- Claude Pérez, L'Ombre double, Montpellier, Fata Morgana, 2007

- Florence de la Guérivière, La Main de Rodin (roman), Paris, Séguier, 2009

- Collectif (coordination Sylvie Andreu), Chère Camille. 18 lettres à Camille Claudel, Suresnes, Bernard Chauveau Éditeur, 2016 (ISBN 978-2-36306-160-7)

- Maude Sambuis, Mademoiselle C., HDiffusion, 2019

- La géniale et tragique vie de Camille Claudel (Quand le talent ne suffit pas)

Cinéma

La sortie du film Camille Claudel en 1988 marque une étape importante dans le processus de redécouverte et de réhabilitation de l'artiste entreprise depuis les années 1980[154]. Le film est réalisé par Bruno Nuytten à partir du livre de Reine-Marie Paris. Isabelle Adjani incarne l'artiste.

- Camille (2011), court métrage espagnol inspiré de la vie de Camille Claudel. Réalisé par Carme Puche et Jaime García[155]. Mercè Montalà interprète le rôle titre.

- Camille Claudel 1915 (2013), de Bruno Dumont, avec Juliette Binoche dans le rôle de Camille Claudel

- Rodin (2017), de Jacques Doillon, avec Izïa Higelin dans le rôle de Camille Claudel

Musique

- 2016 : Les Marteaux de Camille, chanté par Véronique Pestel (texte de Philippe Noireaut et musique de Véronique Pestel) sur l'album Faire Autrement (EPM)

Ballet

- 2002 : Sakountala, spectacle de danse contemporaine mis en scène par et, avec dans le rôle de Camille Claudel, Marie-Claude Pietragalla, création du Ballet national de Marseille

- 2013 : Rodin et son éternelle idole, de la compagnie Boris Eifman, Théâtre des Champs-Élysées, Paris ; création « basée sur la relation entre Auguste Rodin et Camille Claudel[156] »

Théâtre

- Une femme, Camille Claudel, mise en scène d'Anne Delbée ; texte d'Anne Delbée et Jeanne Fayard (création septembre 1981, Théâtre du Chaudron)[157]

- Paola Ferrantelli, Camille Claudel (L'idolo eterno), Irradiazioni (2007)

- Charles Gonzales devient Camille Claudel, Théâtre du Lucernaire, Paris (2004) ; reprise au Théâtre de Poche-Montparnasse, Paris 6e (2018)

- Mademoiselle C., librement inspiré par Camille Claudel, écrit et interprété par Maude Sambuis, seule en scène, Théâtre Essaïon, 4e arrondissement de Paris (depuis 2018)

Lieux et bâtiments

- La place Camille Claudel, dans le 15e arrondissement de Paris, nommée ainsi en 1992.

- La rue Camille-Claudel du lycée Charles-Baudelaire à Cran-Gevrier (Annecy, Haute-Savoie).

- L'avenue Camille-Claudel à Cormeilles-en-Parisis à Cormeilles-en-Parisis (Val-d'Oise).

- Un éco-quartier Camille-Claudel à Palaiseau (Essonne, Île-de-France).

- Les collèges Camille-Claudel :

- dans le 13e arrondissement de Paris ;

- à Latresne[158] (Gironde) ;

- à Villeneuve-d'Ascq[159] (Nord) ;

- à Civray (Vienne) ;

- à Xertigny (Vosges) ;

- à Villepinte (Seine-Saint-Denis) ;

- à Montpellier (Hérault) ;

- à Launaguet (Haute-Garonne) ;

- à Chevigny-Saint-Sauveur (Côte-d'Or) ;

- à Vitrolles (Bouches-du-Rhône).

- Plusieurs lycées Camille-Claudel, dont :

- un lycée, conçu par l'architecte Roger Taillibert, à Vauréal (Val-d'Oise) ;

- à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) ;

- à Blois (Loir-et-Cher) ;

- à Remiremont (Vosges) ;

- à Mantes-la-Ville (Yvelines) ;

- à Troyes (Aube) ;

- à Blain (Loire-Atlantique) ;

- à Fourmies (Nord) ;

- à Pontault-Combault (Seine-et-Marne) ;

- à Palaiseau (Essonne) ;

- à Caen (Calvados).

- Le centre culturel Camille-Claudel à Saint-Gratien (Val-d'Oise) ;

- Le centre culturel et social Camille-Claudel de La Bresse, commune montagnarde des Vosges qui est le berceau originel de la famille Claudel. Forte de ce lien, la ville organise depuis 1990 un festival annuel de sculpture[160].

L'espace Camille-Claudel à Saint-Dizier (Haute-Marne)[161].

- L'espace Camille-Claudel à Amiens (Somme)[162].

- La salle Camille-Claudel aux Sorinières (Loire-Atlantique)[163].

- La bibliothèque-ludothèque Camille-Claudel à Dieppe (Seine-Maritime)[164].

- L'institut de formation en soins infirmiers Camille-Claudel, à Argenteuil (Val-d'Oise).

- Le centre hospitalier Camille-Claudel à Angoulême (Charente).

- Le centre psychiatrique Camille Claudel à Béziers (Hérault).

Associations

Plusieurs associations ont été créées pour promouvoir le travail et l’œuvre de l'artiste :

- Association pour la promotion de l’œuvre de Camille Claudel[146], par Reine-Marie Paris, petite-fille de Paul Claudel et petite-nièce de Camille Claudel[165] ;

- Association Camille Claudel à Nogent-sur-Seine[166], créée en 2004[167] ;

- Association Camille Claudel, créée en 1991[168].

Hommages

- Son bronze La Valse est édité en timbre postal par La Poste en 2000[38].

- En 2003, La Jeune Fille à la gerbe (conservée au musée Rodin) est déclarée trésor national[34].

- L'artiste figure sur une pièce de 10 € en argent frappée en 2012 par la Monnaie de Paris pour représenter la région Champagne-Ardenne.

- Camille Claudel est le nom de promotion choisi par les élèves de la 56e promotion des directeurs d'hôpital (2017-2019) de l'École des hautes études en santé publique de Rennes.

- Le 8 décembre 2019, lors du 155e anniversaire de sa naissance, elle est mise à l'honneur par Google grâce à un Doodle remplaçant le temps d'une journée le logo Google sur la page d'accueil du moteur de recherche. Il a été visible notamment en France mais aussi aux États-Unis, au Japon, en Allemagne ou encore au Royaume-Uni[169].

Notes et références

- Acte de naissance aux Archives de ligne de l'Aisne, Mi 1158, vue 88/476, acte 138.

- Claudel (lire en ligne)

- « Camille CLAUDEL - Dictionnaire créatrices », sur dictionnaire-creatrices.com (consulté le ).

- Cat. exposition Camille Claudel, « Au miroir d’un art nouveau », La Piscine de Roubaix, Gallimard 2015.

- « Camille Claudel », sur archivesdefrance.culture.gouv.fr (consulté le ).

- Voir sur maisonclaudel.fr.

- « Chronologie de Camille Claudel »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- Janet Souter, Camille Claudel, Parkstone International, , p. 12.

- « Rencontre : Rodin et Claudel », article site du musée Rodin.

- Marta Buissan, La Ruche. Une cité d'artistes centenaire aujourd'hui Mémoire Dess, Lyon 2, 2003.

- « De 1882, date de leur première rencontre à 1892, date de la rupture, Camille Claudel et Auguste Rodin sont condamnés à ne jamais partager le repos et la stabilité. » (Article sur le site du musée Rodin, pour l'Exposition sur Camille Claudel 2013-2014).

- Anne Rivière, Camille Claudel, Bruno Gaudichon et Danielle Ghanassia, Camille Claudel : catalogue raisonné, Adam Biro, , p. 67.

- René Édouard-Joseph, Dictionnaire biographique des artistes contemporains, tome 1, A-E, Art & Édition, 1930, p. 300.

- (en) « The Burghers of Calais », article sur l'exposition Camille Claudel & Rodin, site du musée Detroit Institute of Arts.

- Voir sur camille-claudel.org.

- in Monique Laurent, Rodin, Chêne Hachette, Paris 1988 p76.

- in Jean Oulès, Camille Claudel, son cas psychiatrique, Académie de Montauban, Recueil de l'Académie de Montauban : sciences, belles-lettres, arts, encouragement au bien, Montauban, 1992 p.28.

- L’Éternelle Idole est un assemblage de plâtre, le plâtre original étant un surmoulage du marbre taillé pour Eugène Carrière ; voir sur musee-rodin.fr.

- « La Danaïde », sur musee-rodin.fr (consulté le ).

- Dont le praticien est inconnu.

- (en) « Camille, My Beloved, in Spite of Everything », article sur l'exposition Camille Claudel & Rodin, site du musée Detroit Institute of Arts.

- « Rose Beuret », article musée Rodin.

- Ruth Butler, Rodin: The Shape of Genius, Yale University Press, 1996, p. 346 et 544 (en ligne [archive]). Marc Toledano, La Polonaise de Rodin, Paris, France-Empire, 1986, 294 p. (ISBN 2704805040).

- Article autour de l’œuvre de Rodin Tête de Camille Claudel coiffée d'un bonnet, site du musée Rodin.

- (en) « Camille Sublimated », article sur l'exposition Camille Claudel & Rodin, site du musée Detroit Institute of Arts.

- Schmoll gen. Eisenwerth, J. Adolf (1994). Auguste Rodin and Camille Claudel. Prestel. (ISBN 9783791313825).

- Binding, Paul (2006). With vine-leaves in his hair: the role of the artist in Ibsen's plays. Norvik Press (ISBN 978-1-870-04167-6).

- Brigitte Fabre-Pellerin, Camille Claudel, un amour impossible, Paris, Éd. F-P. Foucart, 1986, p. 78.

- Anne Rivière, Bruno Godichon et Danielle Ghanassia, Camille Claudel, « Bibliographie », in Catalogue raisonné, Paris, Adam & Cohen éditeurs, 1996, p. 212-213.

- Voir sur museecamilleclaudel.com..

- Épreuve en bronze no 7/12 de 1969, fonderie Rudier, Stanford, Iris & B. Gerald Cantor Center for Visual Arts.

- « Tête de Camille Claudel au bonnet », notice sur collections.musee-rodin.fr.

- Photographie anonyme en illustration de l'article Gabrielle Réval, les artistes femmes au Salon de 1903 publiée dans le no 55 de Fémina p. 520-521.

- Renaud Donnedieu de Vabres, « Un trésor national La Jeune fille à la gerbe de Camille Claudel entre au musée Rodin grâce au mécénat de Natexis Banques Populaires », Communiqué de presse, sur www.culture.gouv.fr, Ministère de la Culture, (consulté le ).

- (en) « A Mutual Passion », « article sur l'exposition Camille Claudel & Rodin, site du musée Detroit Institute of Arts »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- Jacques Cassar, Dossier Camille Claudel, Archimbaud - Klincksieck, , 3e éd., 427 p. (ISBN 978-2-252-03783-6).(voir Bibliographie)

- Album Claudel par Guy Goffette, bibliothèque de la Pléiade, Éditions Gallimard, 2011, p. 40 et 53-54 (ISBN 978-2-07-012375-9).

- « La Poste édite La Valse en timbre postal, en 2000, en hommage à l'artiste »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- Centre de documentation Claude Debussy en ligne..

- Évoqué dans l'échange entre Robert Godet et G. Jean Aubry, dans Claude Debussy : lettre à deux amis, Paris, Corti, 1942 [annexe 4 de Jacques Cassar, Dossier Camille Claudel, nouvelle édition, revue et augmentée, préface de Jeanne Fayard, Paris, Archimbaud et Klincksieck, 2011.].

- (en) « Camille Claudel the Portraitist », « article sur l'exposition Camille Claudel & Rodin, site du musée Detroit Institute of Arts »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- (en) « The Stays at l’Islette », « article sur l'exposition Camille Claudel & Rodin, site du musée Detroit Institute of Arts »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- (en) « There, away from the eyes of the city, they found a discreet refuge, where their love could develop in happiness and serenity. » ; article « The Stays at l’Islette », op. cit.

- (en) « peaceful retreat » ; article « The Stays at l’Islette », op. cit.

- (en) « The Age of Maturity », article sur l'exposition Camille Claudel & Rodin, site du musée Detroit Institute of Arts.

- Serge Gérard, Rodin, l'homme d'airain, Paris, Cheminements, 2004, p. 58.

- Reine-Marie Paris, Camille Claudel, Paris, Gallimard, , p. 67.

- « Rodin a deux enfants avec son élève Mlle Claudel ; et un enfant avec une boniche appelée Rose, enfant qu'il ne veut pas voir. » Journal quotidien, cahier 60, page 59 à la date du 22 novembre 1910 : gallica.bnf.fr.

- Paul Claudel :

« Sachez qu’une personne dont je suis très proche a commis le même crime que vous et qu’elle l’expie depuis 26 ans dans une maison de fous. Tuer un enfant, tuer une âme immortelle, c’est horrible ! »

— Cité dans Anne Rivière, Camille Claudel, Bruno Gaudichon et Danielle Ghanassia, Camille Claudel, Adam Biro, , p. 33

. - Silke Schauder, Camille Claudel. De la vie à l'œuvre : Regards croisés, Éditions L'Harmattan, , p. 33.

- « Les idées délirantes de grossesse sont fréquentes au cours de la schizophrénie, c'est pourquoi, sans doute, on a parlé d'enfants qu'aurait eus Camille Claudel d'Auguste Rodin. À cette époque, on avortait difficilement et, soit Rodin lui-même, soit la famille Claudel aurait pris en charge un enfant éventuel. Dans cette perspective, les enfants que Camille aurait eus de Rodin sont-ils du domaine du fantasme ou de la réalité ? La fausse couche de 1893 en tout cas est douteuse. » In Jean Oulès, Camille Claudel, son cas psychiatrique, Académie de Montauban, Recueil de l'Académie de Montauban : sciences, belles-lettres, arts, encouragement au bien, Montauban, 1992 p. 38.

- (en) « Osteology of Old Women », article sur l'exposition Camille Claudel & Rodin, site du musée Detroit Institute of Arts.

- Clotho, sur le site du musée Rodin.

- (en) K.L. Nichols, « French Women Painters: 1893 Chicago World's Fair and Exposition », sur arcadiasystems.org (en ligne).

- « Des sculptures de Camille Claudel au Musée Rodin », dossier de présentation, site du musée Rodin.

- Anne Rivière, Camille Claudel, Bruno Gaudichon et Danielle Ghanassia, Camille Claudel : catalogue raisonné, Adam Biro, , p. 134.

- « Lettre 10 », in Rodin-Bourdelle. Correspondance (1893-1912), Gallimard, coll. « Arts et artistes », 2013, p. 24 (ISBN 978-2-07-014009-1).

- « Daguerre - Société de ventes aux enchères volontaires », sur Daguerre (consulté le ).

- (en) « A Patron: Countess de Maigret », article sur l'exposition Camille Claudel & Rodin, site du musée Detroit Institute of Arts.

- Voir sur musee-rodin.fr.

- (en) « Take this Helping Hand I Am Holding Out to You. », article sur l'exposition Camille Claudel & Rodin, site du musée Detroit Institute of Arts.

- À voir sur gallica.bnf.fr.

- Judith Cladel, qui devait rédiger un article sur Camille Claudel, relate qu'après avoir rencontré celle-ci pour le journal La Fronde, journal dreyfusard et féministe, Camille Claudel précisait :

« Le journal La Fronde, auquel je destinais mon article, défendait des idées opposées aux convictions conservatrices de celle qui j’étais venue voir. C’était le temps où l’affaire Dreyfus faisait rage. Peu après ma visite, elle me pria, en une lettre d’un style précis et pur, de bien vouloir ne publier l’étude projetée que dans une feuille ou une revue d’opinions concordant avec les siennes. »

— In Judith Cladel, Rodin, sa vie glorieuse, sa vie inconnue, Paris, Éditions Bernard Grasset, 1936, p. 228-229

. - Elle déclare, en septembre 1878, que son plus grand bonheur serait d'épouser le général Boulanger et que son héroïne favorite dans la vraie vie est l'anarchiste Louise Michel, cité in Anne Rivière, Bruno Gadichon, Danielle Ghanassia, Camille Claudel, catalogue raisonné, Adam Biro, 1996, p. 196.

- Odile Ayral-Clause, Camille Claudel, sa vie, Hazan, 2008, p. 202-203.

- (en) « A Niobid Wounded by an Arrow », article sur l'exposition Camille Claudel & Rodin, site du musée Detroit Institute of Arts.

- Camille Claudel, Asile Année zéro d'Éric Favereau, journal Libération du 15 septembre 2000.

- Marie-Victoire Nantet, Camille Claudel parmi les fous, 2015.

- lettre de sa cousine Marguerite Fauvarque à Jacques Cassar (18 juin 1974), dans Jacques Cassar, Dossier Camille Claudel , 2011, (voir bibliographie), p. 203.

- "Ma sœur Camile", Paul Claudel, 1951, préface du catalogue de l'exposition de 1951 ; dans "Œuvres en prose", 1965,Bibliothèque de la Pléiade.

- annexe 12 de "Dossier Camille Claudel", Jacques Cassar, 2011 (voir bibliographie).

- "Eugénie est cette jeune domestique [...] qui, intelligente et robuste, très dévouée à la jeune artist, fut son premier et peut-être son meilleur particien." Mathias Morhardt, Mademoiselle Camille Claudel, Mercure de France, 1898. [annexe 14 de Jacques Cassar, Dossier Camille Claudel, nouvelle édition, revue et augmentée, préface de Jeanne Fayard, Paris, Archimbaud et Klincksieck, 2011.].

- Bernard-Morot-Gaudry, « La sculpture en Morvan au XXe siècle et au début du XXIe siècle », Bulletin de l'Académie du Morvan, no 82,2017, p. 6.

- Pompon est payé directement par Rodin pour ce travail (Camille Claudel, cat. Gallimard 2008 p. 137).

- François Pompom ou le retour du lisse, cat. exposition musée d'Orsay, 1994.

- « Camille Claudel est jetée à l'asile à la demande de sa mère et de son frère Paul », article magazine Le Point, du 10 mars 2012.

- Voir sur rqasf.qc.ca.

- Pablo Jimenez Burillo et coll., Camille Claudel 1864-1943, Paris, Gallimard, 2008.

- Le psychiatre Jean Oulès à la lecture du dossier pose rétrospectivement un diagnostique de schizophrénie érotomane in Jean Oulès, Camille Claudel, son cas psychiatrique, Académie de Montauban, Recueil de l'Académie de Montauban : sciences, belles-lettres, arts, encouragement au bien, Montauban, 1992 p. 25 à 38.

- Michel Deveaux, Camille Claudel à Montdevergues : Histoire d'un internement (7 septembre 1914/19 octobre 1943), L'Harmattan.

- Bande à Rodin ou « la bande à Schnegg », groupe solidaire des assistants et praticiens de Rodin qui participaient au Salon des beaux-arts.

- Jean-Paul Morel, Camille Claudel : une mise au tombeau, Bruxelles/Paris, Les Impressions nouvelles, , 318 p. (ISBN 978-2-87449-074-3).

- Camille et Paul. La passion Claudel de Dominique Bona, p 315.

- L'article du Figaro est repris dans Paul Claudel, Ma sœur Camille, Œuvres en proses, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1965, p. 283.

- Aujourd'hui musée Rodin, Anne Rivière, Bruno Gaudichon, Danielle Ghanassia, Camille Claudel. Catalogue raisonné, Adam Biro, 1996 p. 206.

- in Jean Oulès, Camille Claudel, son cas psychiatrique, Académie de Montauban, Recueil de l'Académie de Montauban : sciences, belles-lettres, arts, encouragement au bien, Montauban, 1992 p31.

- Lettre de Mme Claudel à Camille Claudel – 1927 in Catherine Anne dossier pédagogique Du même ventre http://theatre-est-parisien.org/IMG/dossier_pedagogique_dvm.pdf

- La photo, sur le site de l'exposition « Camille Claudel et Rodin », 2005-2006, site dia.org du Detroit Institute of Arts.

- citée dans "Dossier Camille Claudel", Jacques Cassar, 2011 (voir bibliographie), page 224.

- in: Anne Rivière et Bruno Gaudichon, Correspondance de Camille Claudel, Art et Artistes, Gallimard, Paris, 2014.

- Il s'agissait en fait du 10 mars.

- Hélène Pinet et Reine-Marie Paris, Camille Claudel, Le Génie est comme un miroir, Gallimard, 2003, p. 14.

- Max Lafont, L'Extermination douce, Bord de l'eau, 2000, p. 13 et p. 112.

- Joseph Boly, Marie-Claire Bolly et François Claudel, « Camille Claudel : Lettres de l'asile », in Silke Schauder, Camille Claudel : de la vie à l'œuvre : regards croisés : actes du colloque, L'Harmattan, 2008, p. 239.

- « AVIGNON (84) : cimetière de Montfavet - Cimetières de France et d'ailleurs », sur landrucimetieres.fr (consulté le ).

- Dossier Camille Claudel, Jacques Cassar, 2011 (voir bibliographie)

- bmasson-blogpolitique, « Le cénotaphe de Camille Claudel à Montfavet. », sur Brigitte Masson (consulté le ).

- article de Louis Vauxelles dans Le Monde illustré du 12 mai 1934

- Les Femmes artistes dans les avant-gardes, Marie-Jo Bonnet, 2006, page 44.

- André Salmon, Aux écoutes, 28 août 1937.

- in Anne Rivière, Bruno Godichon et Danielle Ghanassia, Camille Claudel, Bibliographie, Catalogue Raisonné, Paris, Adam Biro, 1996, p. 219.

- in Anne Rivière, Bruno Godichon et Danielle Ghanassia, op. cit., p. 215-216.

- in Anne Rivière, Bruno Godichon et Danielle Ghanassia, Camille Claudel, op. cit., jaquette de la 4e de couverture.

- Liste des œuvres de Camille Claudel, sur le site Camille Claudel de R.M. Paris.

- Par Emile Muller (« museecamilleclaudel.com »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) [PDF]).

- in Anne Rivière, Bruno Godichon et Danielle Ghanassia, op. cit., p. 209.

- Pour la technique de contrefaçon on se reportera au document en ligne de Gilles Perrault, L'Œuvre originale et la sculpture d'édition, au paragraphe 5.3 « La conservation de l’œuvre par duplicatas : le moule à pièces en plâtre, les plâtres d’ateliers ou de diffusions », qui montre un surmoulage de L'Implorante de Camille Claudel et un tirage en bronze d'après d’une épreuve en bronze d’Eugène Blot, réalisé par des contrefacteurs (gillesperrault.com).

- « gramond-associes.com »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- Ici, les Claudel du Detroit Institut of Art (garyarseneau.blogspot.fr).

- Un exemple sur garyarseneau.blogspot.fr.

- Nicolas Binctin, Droit de la propriété intellectuelle : Droit d'auteur, brevet, droits voisins…, Paris, LGDJ, 2010 (en ligne).

- Véronique Boukali et Alexis Kauffmann, « Domaine public : Camille Claudel en 3D sur ta cheminée », Libération, (lire en ligne, consulté le ).

- Reine-Marie Paris donne une liste Liste des lieux de conservation des œuvres de Camille Claudel, site Camille Claudel de R. M. Paris.

- « Le PPP du musée Camille Claudel épinglé par la Cour des Comptes », sur La Gazette des Communes (consulté le ).

- Valeurs actuelles Nogent capitale de la sculpture. 19 mai 2011.

- Site officiel de Nogent-sur-Seine Camille Claudel à Nogent-sur-Seine.

- http://www.nogent-sur-seine.fr/index.php/patrimoine/camille-claudel.html

- Journal L'Est Eclair, « Les élus de Nogent-sur-Seine enterrent le partenariat public-privé pour reprendre la main sur le musée », L'Est-Éclair, (lire en ligne, consulté le ).

- Site du futur musée Camille-Claudel.

- « Le musée Camille Claudel de Nogent-sur-Seine | ppp », sur partenariatpublicprive.fr (consulté le ).

- Persée et la Gorgone, marbre, 1902, Camille Claudel, Dossier de presse du ministère de la culture, 9 juillet 2008.

- Musée Camille-Claudel.

- Renée-Marie Paris, Camille Claudel, Les Éditions du musée Marmottan Monet, Paris, 2005, catalogue p. 75 à 83.

- L’âge mûr sur le site officiel du musée Rodin.

- Les Causeuses de Camille Claudel sur le site officiel du musée Rodin.

- Clotho de Camille Claudel sur le site officiel du musée Rodin.

- La Vague de Camille Claudel sur le site officiel du musée Rodin.

- Voir sur musee-rodin.fr.

- Page de l'exposition, sur le site du musée Rodin..

- Liste des œuvres présentées sur le site du musée Rodin.

- maisonclaudel.fr.

- [Quotidienne-20180602-[actu]&pid=726375-1458119148-e3caebe1 Sur les pas de Camille et Paul Claudel : la maison de la famille ouvre au public à Villeneuve-sur-Fère dans l'Aisne], sur culturebox.francetvinfo.fr, consulté le 4 juin 2018.

- Site officiel du musée Sainte-Croix.

- Le plâtre de La Niobide blessée est la seule œuvre de Camille Claudel achetée par l'État, en 1906. Un seul bronze a été tiré de l'original. Il a été envoyé en 1935 à la sous-préfecture de Toulon. Elle a été placée dans une pièce d'eau des jardins de la résidence du vice-amiral. Il y est encore en 1980. En 1984, son été de délabrement est tel qu'il ne peut être présenté à l'exposition des œuvres de Camille Claudel, en 1984. Il est restauré par les ateliers de restauration des musées de France. Le bronze est présent à l'exposition Camille Claudel de Poitiers. L'État a mis l'œuvre en dépôt dans le musée de Poitiers, en janvier 1985.

- La Jeune femme aux yeux clos a été réalisée vers 1885 par Camille Claudel et achetée par la ville de Poitiers en vente publique, en juin 2000.

- Sur le site officiel du musée Calvet.

- Collection du musée Roger-Quilliot, site officiel.

- La Jeune Fille à la gerbe, site officiel du National Museum of Women in the Arts.

- Liste des expositions depuis 1882, site Camille Claudel, de R.M. Paris.

- « L'exposition, site officiel du DIA. »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)

- Page de l'exposition, site du musée de La Piscine..

- L'ouvrage, sur le site de l'éditeur..

- Présentation de l'ouvrage, Le Bulletin Gallimard no 500, novembre-décembre 2013, p.10.

- « Camille Claudel, le procès sans fin », article magazine Le Point, du 17 décembre 2014.

- Générique du film Camille Claudel.

- Site de l'association..

- « Les faits de contrefaçon reprochés à la petite-nièce de Claudel jugés prescrits », article magazine L'Express, du 19 décembre 2014.

- « La petite-nièce de Camille Claudel jugée pour contrefaçon », article magazine Le Point, du 30 janvier 2012.

- La contrefaçon d'une sculpture de Camille Claudel.

- « Tirages posthumes, surmoulage et droit au respect de l'œuvre : “La Vague” de Camille Claudel »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)

- « Bronze de Camille Claudel : définition d'exemplaire original - Elkrief Avocats », Elkrief Avocats, (lire en ligne, consulté le ).

- « Droit moral de Camille Claudel : la saga qui fait des Vagues », sur langlais-avocats.com, (consulté le ).

- « Anne Delbee - Biographie, publications (livres, articles) », sur editions-harmattan.fr (consulté le ).

- Prologue de Camille Claudel. Le génie est comme un miroir d'Hélène Pinet et Marie-Hélène Paris.

- Le court métrage, sur le site estudipuche.com..

- Boris Eifman sur le site des productions Sarfati..

- Jeanne Fayard et Anne Delbée, « Une femme, Camille Claudel / mise en scène de Anne Delbée ; texte d'Anne Delbée et Jeanne Fayard ; spectacle de la Compagnie Anne Delbée ; décors de Jean-Pierre Regnault ; costumes de Mine Barral-Vergez », sur catalogue.bnf.fr, (consulté le ).

- Site du collège de Latresne..

- Site du collège Camille-Claudel de Villeneuve-d'Ascq.

- « Historique du festival de sculpture », sur Festival de sculpture de La Bresse (consulté le ).

- Espace Camille-Claudel, sur le répertoire culturel Le Figaro.fr.

- Voir sur 80.agendaculturel.fr.

- Voir sur ville-sorinieres.fr..

- La bibliothèque, sur le site de la commune.

- Biographie de Reine-Marie Paris sur le site de son association.

- « Site de l'association. »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- Président d'honneur : Patrick Poivre d'Arvor.

- « Site de l'association. »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- « Il y a 155 ans naissait Camille Claudel », sur google.com (consulté le ).

Annexes

Bibliographie

Par ordre alphabétique :

- Odile Ayral-Clause, Camille Claudel: sa vie, Paris, Hazan, 2008

- Dominique Bona, Camille et Paul : la passion Claudel, Paris, Grasset, 2006 (ISBN 2246706610).

- Sophie Bozier, « Camille Claudel, les chefs-d'œuvre de Poitiers », dans Le Festin, avril 2020, no 113, p. 88-95 (ISBN 978-2-36062-252-8)

- Jacques Cassar, Dossier Camille Claudel, nouvelle édition, revue et augmentée, préface de Jeanne Fayard, Paris, Archimbaud et Klincksieck, 2011, 433. p. (ISBN 978-2-252-03783-6) [première édition - Séguier- 1987 (ISBN 2-906284-068) , deuxième édition Maisonneuve & Larose 1997, 2001, 2003, 512 p. (ISBN 2-7068-1704-6). Aperçu limité sur Google Livres.]

- C. Claudel, Martigny (Suisse), Fondation Pierre Gianadda, 167 p.Troisième édition du catalogue de l'exposition. Commissaire de l’exposition (16 novembre 1990 – 24 février 1991) : Nicole Barbier.

- Anne Delbée, Une femme, Paris, Presses de la Renaissance, 1982

- Michel Deveaux, Camille Claudel à Montdevergues, L'Harmattan, 2012

- Pablo Jimenez Burillo et coll., Camille Claudel 1864-1943, Paris, Gallimard, 2008

- Jeanne Fayard, Camille Claudel : Naissance d'une vocation, Paris, Riveneuve - Archimbaud, 2nd édition, 2013 ., 2nd édition, 2013, 97 p. (ISBN 978-2-36013-173-0)

- Ingrid Goddeeris, « D'une découverte à l'autre : la précieuse collection d'autographes de Léon Gauchez et les 36 lettres inédites de Camille Claudel », in In monte artium, no 5 : tiré à part, 2012

- Antoinette Le Normand-Romain, Camille Claudel et Rodin : la rencontre de deux destins, Paris, Hazan, 2005

- Antoinette Le Normand-Romain, Camille Claudel & Rodin : Le temps remettra tout en place, Paris, Hermann / Musée Rodin, , 125 p. (ISBN 978-2-901428-78-7)

- Véronique Mattiussi, Mireille Rosambert-Tissier, Camille Claudel, itinéraire d'une insoumise. Idées reçues sur la femme et l'artiste, Éditions Le Cavalier Bleu, 2014

- Jean-Paul Morel, Camille Claudel : une mise au tombeau, Bruxelles, Impressions nouvelles, coll. « Réflexions faites », , 318 p. (ISBN 978-2-874-49074-3, OCLC 699235125)

- Hélène Pinet et Reine-Marie Paris, Camille Claudel, le génie est comme un miroir, Paris, Gallimard, 2003

- Anne Pingeot, L'« Âge mur » de Camille Claudel, catalogue de l'exposition au musée d'Orsay du au , Paris, Réunion des musées nationaux, 1988

- Reine-Marie Paris (postface Bernard Howells), Camille Claudel : 1864-1943, Paris, Gallimard, , 383 p. (ISBN 978-2-070-11075-9, OCLC 1249896524)

- Reine-Marie Paris, Chère Camille Claudel : histoire d'une collection : récit, Paris, Economica, , 383 p. (ISBN 978-2-717-86440-3, OCLC 824661600)

- Anne Rivière, L'interdite : Camille Claudel 1864-1943, Paris, Tierce, , 95 p. (ISBN 978-2-903-14423-4, OCLC 301360524)

- Anne Rivière, Bruno Gaudichon et Danielle Ghanassia, Camille Claudel, Bibliographie, Catalogue raisonné, Adam Biro, Paris 1996

- Anne, Gaudichon, Bruno Riviére, Camille Claudel: Correspondance, Gallimard, (OCLC 901241064)

Radio

- Irène Omélianenko, « Une vie, une œuvre - L'or de Camille Claudel » [audio], sur France Culture

Articles connexes

- Femme artiste

- Auguste Rodin

- Jessie Lipscomb

- Gaston Schnegg

- Bande à Schnegg

- Musée Camille-Claudel

- Sculpture de Camille Claudel

Liens externes

- Fiche éducative, Rencontre Rodin et Camille Claudel sur le site officiel du musée Rodin.

- (ca) «La dona artista i el poder : homenatge a Camille Claudel» (audio). l'Arxiu de la Paraula. Ateneu Barcelonès, 2014.

Bases de données et dictionnaires

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- AGORHA

- Bridgeman Art Library

- Delarge

- Mapping Sculpture

- Musée d'Orsay

- (en) Bénézit

- (en + de) Collection de peintures de l'État de Bavière

- (nl + en) RKDartists

- (en) Union List of Artist Names

- Ressources relatives au spectacle :

- Ressource relative à la santé :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Notices d'autorité :

- Fichier d’autorité international virtuel

- International Standard Name Identifier

- Bibliothèque nationale de France (données)

- Système universitaire de documentation

- Bibliothèque du Congrès

- Gemeinsame Normdatei

- Service bibliothécaire national

- Bibliothèque nationale de la Diète

- Bibliothèque royale des Pays-Bas

- Bibliothèque nationale de Pologne

- Bibliothèque nationale de Pologne

- Bibliothèque nationale d’Israël

- Bibliothèque universitaire de Pologne

- Bibliothèque nationale de Catalogne

- Bibliothèque nationale de Suède

- Base de bibliothèque norvégienne

- Bibliothèque nationale tchèque

- Bibliothèque nationale de Corée

- WorldCat

- Portail de la sculpture

- Portail de l’histoire de l’art

- Portail de la France au XIXe siècle

- Portail de l’Aisne

- Portail de Vaucluse

На других языках

[de] Camille Claudel

Camille Claudel .mw-parser-output .IPA a{text-decoration:none}[kamij klodɛl] (* 8. Dezember 1864 in Fère-en-Tardenois; † 19. Oktober 1943 in Montdevergues, Département Vaucluse) war eine französische Bildhauerin und Malerin.[en] Camille Claudel

Camille Rosalie Claudel (French pronunciation: [kamij klodɛl] (listen); 8 December 1864 – 19 October 1943) was a French sculptor known for her figurative works in bronze and marble. She died in relative obscurity, but later gained recognition for the originality and quality of her work.[1][2] The subject of several biographies and films, Claudel is well known for her sculptures including The Waltz and The Mature Age.[3][es] Camille Claudel

Camille Claudel (Fère-en-Tardenois, Aisne, Francia; 8 de diciembre de 1864 - Montdevergues, Vaucluse; 19 de octubre de 1943) fue una escultora francesa.- [fr] Camille Claudel

[it] Camille Claudel