art.wikisort.org - Artiste

Charles Nègre, né le à Grasse où il est mort le , est un artiste peintre, devenu photographe au début des années 1850.

Pour les articles homonymes, voir Nègre (homonymie).

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Sépulture |

Cimetière Sainte-Brigitte (d) |

| Nationalité |

Française |

| Activités |

Peintre, photographe |

| Formation |

École des beaux-arts de Paris |

| Maître |

Biographie

Formation et premières années

Charles Nègre étudie la peinture sous la direction de Paul Delaroche, Michel Martin Drolling, puis achève sa formation auprès d’Ingres.

Il suit les cours de l'École des beaux-arts de Paris et expose ses tableaux au Salon parisien de 1843 à 1864[1]. Il y obtient en 1850 une médaille de 3e classe. Il présente quelques gravures : Vue de la cité (1859), La Porte royale de la cathédrale de Chartres (1861). En 1847 il obtient la commande de copies du Portrait de Louis-Philippe d'après Franz Xaver Winterhalter.

Ses tableaux et ses gravures se trouvent essentiellement dans deux musées :

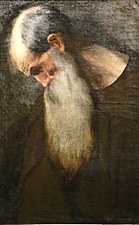

- Musée d'art et d'histoire de Provence à Grasse qui conserve un fonds important de son œuvre picturale : Vue des remparts d'Antibes, Le quartier des moulins à Grasse, Portrait du général Comte Gazan de la Peyrière, Étude pour la mort de saint Paul, La mort de saint Paul, Étude de tête de moine, Léda et le cygne, La mort de Coronis, mère d'esculape etc.

- Musée Ingres à Montauban qui possède plusieurs gravures ou estampes : Cathédrale de Chartres, porche méridional[2], Cathédrale de Chartes, façade occidentale, porte latérale[3], Portail de l'église Saint-Trophime d'Arles etc.

- Peintures de Charles Nègre

- Léda et le cygne

- La puissance de l'homme.

- Étude de tête de moine

- La mort de Coronis

Le photographe

Lorsque Louis Daguerre présente son invention en 1839 au public, Charles Nègre décide alors de s’installer dans son propre atelier[4] situé 21, quai de Bourbon sur l’Île Saint-Louis à Paris.

Esprit curieux, Charles Nègre est attiré par la photographie naissante. Au début, il pense que cette technique peut l’aider à réaliser ses tableaux. Je fus frappé d'étonnement à la vue de ces merveilles et, entrevoyant l'avenir réservé à cet art nouveau, je pris la résolution d'y consacrer mon temps et mes forces. Toutefois, il en découvre vite les autres possibilités et va pratiquer la photographie comme un art à part entière qui assura sa gloire à Paris. Il est sans conteste l'un des artistes les plus doués de cette génération de pionniers de la photographie.

Il met au point son propre procédé de gravure héliographique avec passage dans un bain d'or pour produire des œuvres qui réunissent la finesse et la précision de la photographie à la fermeté et à la profondeur des teintes de la gravure.

Une épreuve sur papier salé de septembre ou novembre 1851 de ses Ramoneurs en marche[5] illustrent cette démarche. Probablement réalisée comme étude pour un tableau, cette série de photographies est considérée comme une étape importante de l’histoire de la photographie car représentant un des tout premiers essais de rendu du mouvement.

En 1851, contrarié de ne pas faire partie de la commande de l’État qu’on nommera plus tard la « Mission héliographique », Charles Nègre décide de sa propre initiative de photographier le littoral du Sud-Est de la France. Il est ainsi le premier photographe à avoir parcouru les Alpes-Maritimes juste après la création du département. Il exécute également une première série de clichés du Midi de la France en 1852, puis reçoit une série de commandes de l'État français pour la cathédrale de Chartres (1854), pour des reproductions d’œuvres d’art du Louvre (1858), et les nouveaux bâtiments intérieurs de l’asile impérial de Vincennes. En 1865, il est engagé par le duc de Luynes pour produire les planches du Voyage d’exploration à la mer Morte, à Pétra et sur la rive gauche du Jourdain. Ses travaux paraîtront sous forme d'albums aux éditions d'art d'Adolphe Goupil après 1853[6].

- Le Stryge[7], 1853.

- Musiciens de rue italiens devant le 21 quai de Bourbon, vers 1854.

- La lingerie de l'Asile impérial de Vincennes, vers 1858.

- Détail du portail Sud de la cathédrale de Chartres, 1867.

Les dernières années

En 1863, sa santé vacillante le ramène dans sa région natale. Il se retire à Nice[8]. Il obtient un poste de professeur au Lycée Impérial de Nice et ouvre un atelier, 3 rue Chauvain[9].

Jusqu'à sa mort, il réalise, dans un souci de documentation systématique, une grande série de photographies de Saint-Raphaël à Menton. C'est dans les scènes de genre empruntées au quotidien de la rue qu'il excelle.

Mort dans l’oubli dans sa ville natale, Charles Nègre ne sera redécouvert qu’en 1936, à la faveur de grandes expositions photographiques organisées à Paris et à New York.

Il est inhumé au cimetière Sainte-Brigitte de Grasse[10].

Son petit-neveu, Joseph Nègre s’efforcera toute sa vie de promouvoir l'œuvre de son grand oncle. En 1991, il publie son livre La Riviera de Charles Nègre, reproduisant plusieurs clichés de la Côte d'Azur et de son arrière-pays.

Quelques œuvres

- La porte des Châtaignes, Arles, 1852.

- Le Stryge, 1853, musée d'Orsay.

- L’Asile impérial de Vincennes, 1859, Bibliothèque nationale de France, département des Estampes et de la Photographie.

Hommages

La ville de Nice a donné son nom au musée de la photographie Charles Nègre.

Notes et références

- André Alauzen et Laurent Noet, Dictionnaire des peintres et sculpteurs de Provence-Alpes-Côte d'Azur, Marseille, Jeanne Laffitte, (1re éd. 1986), 473 p. (ISBN 978-2-86276-441-2), p. 334

- « Cathédrale de Chartres, porche méridional », notice no M0315000686, base Joconde, ministère français de la Culture

- « Cathédrale de Chartres, façade occidentale, porte latérale », notice no M0315000685, base Joconde, ministère français de la Culture

- « Charles Nègre, Paris, scène de marché », notice sur le site du musée d'Orsay.

- National Gallery of Canada, consulté le 17 mai 2008

- Encyclopédie Universalis, article Adolphe Goupil. Texte en ligne.

- Henri Le Secq posant sur Notre-Dame de Paris. Le choix d’avoir nommé cette photographie Le Stryge revient au collectionneur André Jammes ; voir la notice de l’œuvre sur le site du musée d’Orsay.

- Théâtre de la Photographie et de l’Image - Photographies de Nice et de ses environs (1863-1866), consulté le 17 mai 2008.

- Théâtre de la Photographie et de l’Image - Notice biographique, consulté le 13 mai 2013.

- Philippe Landru, « GRASSE (06) : cimetière Sainte-Brigitte », sur Cimetières de France et d'ailleurs (consulté le )

Annexes

Bibliographie

- André Jammes, Charles Nègre photographe : 1820-1880, préface de Jean Adhémar, Paris-Choisy-le-Roi, Imprimerie de France, 1963 (ISBN 2-85744-536-9)

- Françoise Heilbrun, Charles Nègre : photographe 1820-1880, catalogue de l'exposition, Arles, musée Réattu, - ; Paris, musée du Luxembourg, -, Ministère de la Culture et de la Communication, Paris, 1980. (ISBN 2-71180-164-0)

- Joseph Nègre, La Riviera de Charles Nègre, préface de Louis Nucéra, Aix-en-Provence, Édisud, 1991 (ISBN 2-85744-536-9)

- Jean-Paul Potron, « Charles Nègre et les Alpes-Maritimes, regards d'un pionnier de la photographie sur sa terre natale », dans Nice historique, 2010, no 4, p. 335-377 (lire en ligne)

Articles connexes

- Autres photographes du milieu du XIXe siècle

- Gustave Le Gray

- Auguste Mestral

- Édouard Baldus

- Hippolyte Bayard

- Henri Le Secq

- Premières sociétés et missions photographiques

- Société héliographique, créée en 1851

- Mission héliographique de 1851

- Société française de photographie, créée en 1854

Liens externes

- Notices d'autorité :

- Fichier d’autorité international virtuel

- International Standard Name Identifier

- Bibliothèque nationale de France (données)

- Système universitaire de documentation

- Bibliothèque du Congrès

- Gemeinsame Normdatei

- Bibliothèque nationale d’Espagne

- Bibliothèque royale des Pays-Bas

- Bibliothèque nationale d’Israël

- Bibliothèque nationale tchèque

- WorldCat

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- Musée d'Orsay

- Musée des beaux-arts du Canada

- (en) Bénézit

- (en) Grove Art Online

- (en) Musée d'art Nelson-Atkins

- (en) Museum of Modern Art

- (en) MutualArt

- (en) National Gallery of Art

- (nl + en) RKDartists

- (en) Union List of Artist Names

- Portail de la photographie

- Portail de la peinture

- Portail de la France

На других языках

[de] Charles Nègre

Charles Nègre (* 9. Mai 1820 in Grasse; † 16. Januar 1880 ebenda) war ein französischer Maler und Fotopionier.- [fr] Charles Nègre

[it] Charles Nègre

Charles Nègre (Grasse, 9 maggio 1820 – Grasse, 16 gennaio 1880) è stato un pittore e fotografo francese.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии

![Le Stryge[7], 1853.](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/Henri_Le_Secq_near_a_Gargoyle.jpg/188px-Henri_Le_Secq_near_a_Gargoyle.jpg)