art.wikisort.org - Artiste

Philippe-Laurent Roland, né à Pont-à-Marcq le , et mort à Paris le , est un sculpteur français.

Pour les articles homonymes, voir Roland (homonymie).

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Sépulture |

Cimetière du Père-Lachaise |

| Nationalité |

Française |

| Activité |

Sculpteur |

| Maître | |

| Conjoint |

Thérèse-Françoise Potain (d) |

| Enfant |

Lise Lucas de Montigny (d) |

| Distinction |

Chevalier de la Légion d'honneur () |

Napoléon empereur |

Formé par Augustin Pajou, il se voit confier les travaux d’ornement du Palais-Royal à Paris et de l'opéra royal du château de Versailles. Il obtient ensuite en 1784 la charge de décorateur-sculpteur pour les appartements privés de Louis XVI et de Marie-Antoinette au château de Versailles.

Biographie

Fils de tailleur et d'aubergiste, Philippe-Laurent Roland commence sa formation à l'école de dessin de Lille, dans sa région natale. Il a un frère cadet, le peintre Jacques-François-Joseph Roland (1757-1804).

En 1764, il part pour Paris et rejoint l'atelier d'Augustin Pajou avec lequel il entretiendra une collaboration de près de quarante ans. Il collabore ensuite avec lui à la décoration du palais de Versailles et du Palais-Royal.

Le séjour à Rome (1771-1776)

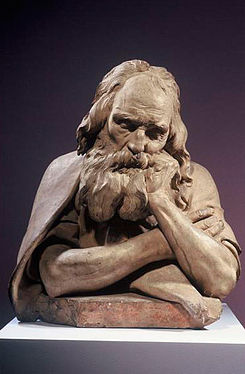

Entre 1771 et 1776, Roland se rend pour cinq ans à Rome à ses propres frais, n’ayant jamais été, a contrario de son maître, un académicien au sens strict. De son séjour romain, peu de dessins ont pu être explicitement attribués à l’artiste[1]. Néanmoins, quelques biographes de Roland nous permettent aujourd’hui de retrouver tout au plus trois travaux que l’artiste aura réalisé durant son séjour : un Buste d’une jeune fille ayant appartenu à Rodolphe Kann[2], un Garçon endormi[3], et le Buste d’un vieil homme[4] qui aura sans doute servi de pendant au buste précédent. Il est probable que ces deux dernières œuvres aient été exposées au Salon de 1783 sous l'appellation de Deux bustes d'étude. L’éducation donnée par son maître transparaît particulièrement dans le travail effectué par le sculpteur sur son étude du vieil homme lorsque l’on confronte ce dernier à la Tête de vieil homme barbu réalisée par Pajou en 1761[5].

Le retour en France

À son retour en France, Philippe-Laurent Roland concentre principalement ses efforts sur les réalisations en marbre et, selon Quatremère de Quincy, il devient immédiatement le praticien préféré de Pajou qui « l’appliquoit avec prédilection à tous ses ouvrages en marbre ». Cette relation privilégiée profitera ainsi aux deux sculpteurs trouvant pour l’un un assistant, pour l’autre un maître toujours source d’enseignement, bien que ce dernier dès son retour d’Italie, lui aura conseillé de devenir plus indépendant.

Une autre rencontre pourrait avoir influencé la carrière du sculpteur. En 1777, Philippe-Laurent Roland épouse Thérèse-Françoise Potain, fille de Nicolas-Marie Potain, architecte et contrôleur général des Bâtiments du roi, et dont la deuxième fille, Marie-Adrienne Potain, épouse Pierre Rousseau, également architecte, avec qui il collaborera sur le chantier parisien de l’hôtel de Salm[6] dès 1783. Le lien est étroit mais suffisant au regard de James David Draper dans son étude sur les liens entretenus entre Pajou et Roland, pour réattribuer à Roland un buste portant une signature de Houdon, représentant son beau-frère, Pierre Rousseau[7]. On doit également remarquer que Rousseau et Roland se trouvèrent à la même période en Italie, entre 1773 et 1775, aucune preuve cependant n’étaye une éventuelle correspondance entre les deux artistes. Cette réattribution se fonde non seulement sur des caricatures de l’architecte réalisée par François-André Vincent, mais également, par une approche stylistique, sur la ressemblance de ce buste avec l’Autoportrait du sculpteur réalisé également vers 1785[8].

Philippe-Laurent Roland et l'Académie

Contrairement à Augustin Pajou, Roland ne deviendra jamais académicien. Seules quelques transcriptions des séances de l'Académie royale de peinture et de sculpture retracent le parcours du sculpteur qui obtient, le , la troisième médaille du quartier. La seconde ayant été attribuée à Simon-Louis Boquet, avec qui il collaborera vers 1783-1784 sur le chantier de l'hôtel de Salm.

Élu membre de l'Académie en 1781[9], Philippe-Laurent Roland est agréé par l'Académie le à l'âge de trente-cinq ans, puis, le , l'artiste présente l'esquisse de Samson ébranlant la colonne du Temple des Philistins et dont un modèle sera agréé par l'Académie le . Il ne terminera cette œuvre que bien après la suppression de l'Académie et n'achèvera pas dans les délais son morceau de réception, Caton d'Utique.

Sous la Révolution, il participe à la fondation de l'Institut de France et devient professeur à l'École des beaux-arts de Paris le , en remplacement de Louis Boizot. Il le restera jusqu'à sa mort, survenue brutalement dans son atelier en 1816, et aura pour successeur Pierre Cartellier[10].

Il est inhumé à Paris au cimetière du Père-Lachaise (44e division)[11].

Style

Son style néo-classique, influencé par la sculpture antique mais avec une certaine recherche réaliste, s'est exprimé surtout dans le travail du marbre et de la terre cuite. Son œuvre constitue une bonne illustration de la continuité entre la fin du XVIIIe siècle et la première moitié du XIXe siècle.

Son œuvre

Sculpture ornementale

- Paris, Palais-Royal

- Opéra royal du château de Versailles

- Château de Fontainebleau

- Paris, palais du Louvre

- Paris, théâtre Feydeau

- Paris, château de Bagatelle

- Panthéon de Paris : allégorie de La Loi dans le péristyle

Œuvres dans les collections publiques

- En Allemagne

- Berlin, Deutsches Historisches Museum : Denis Diderot, vers 1780, terre cuite ;

- Aux États-Unis

- New York, Metropolitan Museum of Art :

- Garçon endormi, vers 1774, terre cuite peinte ;

- Autoportrait, vers 1785, marbre, H. 52,7 cm ;

- Bacchante chevauchant un bouc, 1796, terre cuite, H. 40 cm ;

- Louis XVI, 1787, marbre et bois doré, diamètre : 70 cm, avec cadre : 151 × 158 cm ;

- Augustin Pajou, 1803-1809, bronze, portrait en médaillon, diamètre : 30,5 cm ;

- Un panneau d'après un modèle de Philippe-Laurent Roland, gravé par Nicolas-François-Daniel Lhuillier, vers 1776, chêne peint imitant le bronze, 74,9 × 165,1 cm ;

- Une paire de dessus de miroir, d'après un modèle de Philippe-Laurent Roland, gravé par Daniel Aubert, vers 1777, chêne peint et doré, 58,7 × 121,0 cm ;

- En France

- Angers, musée des beaux-arts : Buste de vieil homme ou Étude de vieillard, vers 1774, terre cuite, H. 75 cm ;

- Cherbourg-en-Cotentin, Statue de Minerve, vers 1810[12]

- Paris, Institut de France, chapelle du collège des Quatre-Nations : Napoléon empereur, 1807 ;

- Paris, musée Cognacq-Jay : Buste de jeune fille, vers 1774, plâtre, H. 48,9 cm ;

- Paris, musée Jacquemart-André : Augustin Pajou, 1800, marbre, H. 56,5 cm ;

- Paris, musée du Louvre :

- Caton d'Utique, 1782, terre cuite, esquisse pour le morceau d'agrément, 22 × 27 × 13 cm ;

- Joseph-Benoît Suvée, 1788, Salon de 1789, terre cuite, 54 × 43 × 30 cm ;

- Denis-Sébastien Leroy, An V (1796-1797), terre cuite, 53 × 45 × 28 cm ;

- Lise Roland, 1805 (exposé au Salon de 1806), marbre, 56 × 25,5 × 18,5 cm ;

- Homère, 1812, marbre, H. 209 cm ;

- Paris, Muséum national d'histoire naturelle : Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, en collaboration avec Augustin Pajou, 1775, marbre, 42 × 43 × 36 cm ;

- Paris, Palais Bourbon : Athéna

- Valenciennes, musée des beaux-arts : Homère, 1801, terre cuite, H. 25,2 cm.

Galerie

- Œuvres de Philippe-Laurent Roland

- Buste d’un Vieil homme ou Étude de vieillard (vers 1774), terre cuite, musée des beaux-arts d'Angers.

- Autoportrait (vers 1785), New York, Metropolitan Museum of Art.

- Héraclès (1806), Paris, façade ouest de la Cour carrée du palais du Louvre.

- Napoléon empereur (1807), Paris, Institut de France.

Élèves

- David d'Angers ;

- Louis-Denis Caillouette (1790-1868), prix de Rome en 1809.

Notes et références

- Ce qui est pourtant surprenant si l’on considère l’importance de cette pratique aux yeux de son mentor Pajou.

- Marbre non localisé, versions en plâtre, vers 1774, hauteur 48,9 cm, Paris, musée Cognacq-Jay, et Baltimore, Museum of Art.

- Marbre non localisé, version en terre cuite peinte, vers 1774, New York, Metropolitan Museum of Art.

- Terre cuite, vers 1774, hauteur 75 cm, musée des beaux-arts d'Angers.

- Terre cuite, H : 56,1 × L : 43,6 P : 28,5 cm, Londres, Victoria and Albert Museum.

- Aujourd'hui palais de la Légion d'honneur.

- Marbre, vers 1785, hauteur avec piédouche : 51,5 cm, collection particulière.

- Marbre, hauteur 52,7cm, New York, Metropolitan Museum of Art.

- Pierre-Jean David d'Angers, Roland et ses œuvres, Paris, Pagnerre, éd., (lire en ligne), p. 15

- Frédéric Chappey, « Les Professeurs de l'École des Beaux-Arts (1794-1873) », dans Romantisme, 1996, no 93, p. 95-101.

- Jules Moiroux, Le cimetière du Père Lachaise, Paris, S. Mercadier, (lire en ligne), p. 302

- Statue de Minerve à Cherbourg-en-Cotentin

Annexes

Bibliographie

- Charles Gabet, Dictionnaire des artistes de l'école française au XIXe siècle, Peinture, sculpture, architecture, gravure, dessin, lithographie et composition musicale, Librairie Madame Vergne, Paris, 1831, p. 607-608.

- Pierre-Jean David d'Angers, Roland et ses ouvrages, Pagnerre éd., Paris, 1847, 40 p. [lire en ligne]

- James David Draper, « L'art français au Metropolitan. Les terres cuites néo-classiques », in Connaissance des arts, no 467, , p. 91-99.

- Jean-Jacques Gautier, « L'art des sculpteurs de Bagatelle », in L'Estampille - L'Objet d'art, no 252, , p. 64-83.

- (en) James David Draper, « Philippe-Laurent Roland in The Metropolitan Museum of Art », in Metropolitan Museum Journal, volume 27, 1992, p. 129-147.

- (en) James David Draper, « Pajou and Roland », in Augustin Pajou et ses contemporains, Actes de colloque [Paris, musée du Louvre, 7-], Guilhelm Scherf (dir.), Éditions de La documentation Française-musée du Louvre, Paris, 1999, p. 537-558.

Iconographie

- Philippe-Laurent Roland, Autoportrait, vers 1785, marbre, New York, Metropolitan Museum of Art

- Augustin Pajou, Buste de Philippe-Laurent Roland, 1797, Paris, musée du Louvre

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- AGORHA

- (de + en) Artists of the World Online

- (en) Bénézit

- (en) Grove Art Online

- (en) MutualArt

- (en) National Gallery of Art

- (nl + en) RKDartists

- (en) Union List of Artist Names

- Ressource relative à la recherche :

- Œuvres de Roland conservées au Louvre, sur le site insecula.com

- (en)Notice biographique sur le site getty.edu

- Portail de la sculpture

- Portail du néo-classicisme

- Portail de l’histoire de l’art

- Portail du Nord-Pas-de-Calais

- Portail du XVIIIe siècle

- Portail du XIXe siècle

На других языках

[en] Philippe-Laurent Roland

Philippe-Laurent Roland (13 August 1746 – 11 July 1816) was a French sculptor. A native of Pont-à-Marcq, Nord, he died in Paris. His art is neoclassical in style; he worked a great deal in stone and in terra cotta. Some of his reliefs may be seen on the facade of the Louvre.[es] Philippe-Laurent Roland

Philippe-Laurent Roland fue un escultor francés, nacido el año 1746 en Pont-à-Marcq y fallecido el 1816 en París.- [fr] Philippe-Laurent Roland

[it] Philippe-Laurent Roland

Philippe-Laurent Roland (Pont-à-Marcq, 13 agosto 1746 – Parigi, 11 luglio 1816) è stato uno scultore francese. Formatosi con Augustin Pajou, gli furono affidati i lavori ornamentali del Palais-Royal di Parigi e del teatro dell'opera reale alla Reggia di Versailles. Ottenne poi, nel 1784, l'incarico di decoratore-scultore per gli appartamenti privati di Luigi XVI e Maria Antonietta alla Reggia di Versailles.[ru] Ролан, Лоран

Филипп Лоран Ролан (фр. Philippe-Laurent Roland; 13 августа 1746[1][2][3][…], Понт-а-Марк — 11 июля 1816[1][3][4][…], Париж) — французский скульптор.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии