art.wikisort.org - Gemälde

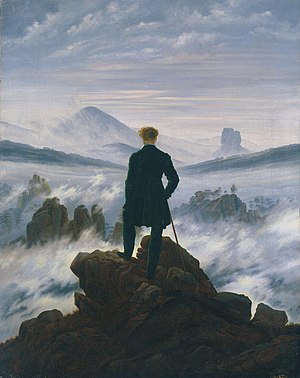

Der Wanderer über dem Nebelmeer ist ein um 1818 entstandenes Gemälde von Caspar David Friedrich. Das unsignierte Bild in Öl auf Leinwand im Format 94,8 × 74,8 cm befindet sich in der Hamburger Kunsthalle. Der Wanderer ist die bekannteste Rückenfigur des Malers. In der modernen medialen Rezeption wurde das Bild zu einem vielfach verwendeten Symbol der Romantik und zu einer Ikone des deutschen Bewusstseins.[1]

|

| Der Wanderer über dem Nebelmeer |

|---|

| Caspar David Friedrich, um 1818 |

| Öl auf Leinwand, unsigniert |

| 94,8 × 74,8 cm |

| Hamburger Kunsthalle, Hamburg |

Bildbeschreibung

Das Gemälde zeigt einen Mann in dunkel-grüner Kleidung, in aufrechter Haltung am Bergstock gestützt auf einem felsigen Gipfel eines Gebirges über das Meer aus dichtem Nebel hinwegschauend. Über den Schleiern aus milchigem Dunst ragen weitere nackte oder mit vereinzelten Bäumen bewachsene Felsen heraus. In der Ferne erheben sich Bergkegel eines Mittelgebirges. Der Wanderer ist als Person nicht zu erkennen. Der Mann ist von leicht untersetzter Statur und sein lockiges blondes Haar wird vom Wind getrieben. Er ist etwas nach links gewandt, in Richtung des höchsten Gipfels. Mit seiner Fußstellung noch im Aufstieg innehaltend findet er Halt auf dem zerklüfteten Untergrund. Die zerrissene Nebelform verschleiert den Abgrund und zeigt einen Morgen an.

Struktur und Ästhetik

Das Gemälde kann als konstruktive Komposition, als Montage mit stark theatralen Zügen gelten.[2] Das Bild ist in zwei Schichten aufgebaut.[3] Der dunkle Fels und der Wanderer im Gegenlicht sind wie eine Kulisse vor das helle Panorama der zum Horizont hin entwickelten Bergwelt gesetzt. Die menschliche Figur wurde im Zentrum der Komposition angeordnet. Rechts und links zur Mitte abfallende, symmetrisch gehaltene Berglinien konvergieren in den Herzraum des Wanderers. Auch die Nebelbänke strahlen horizontal und diagonal auf die Fokusposition. Die obere Horizontale des Goldenen Schnittes markiert die Augenhöhe des Wanderers. Die Figur scheint die Landschaft in sich aufzunehmen. Die Berglinien bilden die Grenze des sichtbar Ausdifferenzierbaren. Dahinter erzeugt die verschwimmende Binnenstruktur eine unendliche Ferne. Trotz des Gegenlichtkontrastes erscheint die Farbigkeit des braun und grau bewachsenen Felsens sowie der dunkelgrünen Kleidung des Wanderers höchst differenziert; dies ist der für den Betrachter fassbare Bereich. Mit dem Nebel beginnt das nicht mehr Greifbare. Einige der durch den Nebel abgeschnittenen Felsspitzen wirken wie hingeworfene Gesteinsbrocken. Die dunstige zerfaserte Weißtönung, von gelben, braunen, violetten und grünen Spuren durchzogen, bildet Schichtungen bis in den Himmel hinauf. Erst in der Höhe mischt sich mehr Blau darunter. Der präsente Sandsteinfels des Vordergrundes überformt eine Dreiecks- oder Pyramidengeometrie und bildet einen Sockel zur Denkmalpose des Wanderers.

Die Rückenfigur

Die von Friedrich für die Landschaftsmalerei neu etablierte Rückenfigur erfährt beim Wanderer über dem Nebelmeer eine außergewöhnliche Positionierung. Niemand vor ihm setzte eine so große Rückenfigur in die Landschaft und genau ins Zentrum der Komposition.[4] In der Verwendung von Fels und Mensch als Repoussoir im Gegenlicht wird der Tiefeneindruck verstärkt. Die Rückenfigur lenkt hier die Aufmerksamkeit des Betrachters in die unendlich scheinende Ferne des Hintergrundes, veranschaulicht eine Natur-Mensch-Relation oder macht sinnoffene Angebote für Denken und Gefühl des Betrachters. Werner Hofmann weist der Rückenfigur bei Friedrich die Aufgabe des Zwischenträgers zu, mit deren Hilfe sich der Künstler an den Betrachter wendet. Sie richte Erwartungen und stelle Fragen sowohl an den ihr zugewiesenen Ort als auch an den Bildbetrachter.[5] Für Hartmut Böhme imaginiert die kompositionelle Zentrierung des Naturraums auf den Wanderer den Ineinsfall von Mensch und Natur.[6] Die Rückenfigur ist in diesem Fall mehr als in anderen Werken des Malers bestimmend für Inhalt und Bildstruktur. Sie hat die Funktion als „Flächenfigur“, die in die Landschaftsgestalt integriert wird und zur Aufhebung der Bildgrenzen beiträgt.[7] Sie muss ein gewisses Größenverhältnis zum Bildmaß besitzen, um die Landschaftsansicht axial zu fassen.[8] Friedrich steht mit dem doppelten Blick, der Reflexivität im Bild, der Figur des Sehens des Sehens in der Tradition des 17. Jahrhunderts, die mit der Allegorie der Malkunst von Jan Vermeer Wirkung in der Kunstgeschichte zeigte.

„Schließe dein leibliches Auge, damit du mit dem geistigen Auge zuerst siehest dein Bild. Dann förder zutage, was du im Dunkeln gesehen, daß es zurückwirke auf andere von außen nach innen.“

Werktitel und Bilddeutung

Werktitel

Die Beschreibung Der Wanderer über dem Nebelmeer ist erst 1950 nach der Entdeckung des Gemäldes entstanden.[10][11] Inspirierend für die spätere Titelwahl war möglicherweise der Name des verschollenen Gemäldes in Öl Der Adler über dem Nebelmeer, welches Gotthilf Heinrich von Schubert in Friedrichs Atelier 1806 sah und 1855 in seinen Lebenserinnerungen beschreibt – „…; für ihn ein Bild der damaligen Geschichte des Vaterlandes.“[12][13]

Deutung

Der Wanderer über dem Nebelmeer bietet sich für Deutungen an, die einen augenscheinlichen Sinn verwerten. Eine Lebensallegorie, die das Bild vom erreichten Gipfel als Ziel des Lebens verwendet,[14] liegt ebenso nahe wie der transzendente Blick in die Zukunft. Das Gemälde wird gesehen als Bildmetapher für Leben und Todesahnung, Begrenztheit und Weite, Höhe und Abgrund, Diesseits und Jenseits, Glaube und Irrung, Gott und Welt.[15] Dass die Figur einen Gehrock trägt, dessen Schnitt als Altdeutsche Tracht interpretiert werden kann, lässt Raum für die politische Deutung, den Wanderer zum deutschen Patrioten zu machen.[16] Jens Christian Jensen verweist auf die reale Deutungsebene, Friedrich könnte seine Erfahrung als national orientierter Wanderer im Riesengebirge, im Harz oder in der Sächsischen Schweiz replizieren.[17]

Das Gebirge

Die Bestimmung der Landschaft ist für die Bilddeutung von Belang, weil sich Friedrich in dem Gemälde hauptsächlich auf Motive aus der Sächsischen Schweiz stützt. Das Bild kombiniert einen Felsblock vom Fuße der Kaiserkrone, den Gamrig bei Rathen (Mittelgrund links), Teile des Ausblickes vom Wolfsberg bei Krippen, den als Signalwarte wenig bewaldeten Zirkelstein (rechts) und einen böhmischen Kegelberg (Rosenberg oder Kaltenberg, links).[18] Friedrich ist im Juli, August und September 1800 in der Sächsischen Schweiz gewandert. Zeichnungen aus dieser Landschaft gibt es aus den Jahren 1808 und 1812. Von März bis Mai 1813 lebte der Maler in Krippen bei seinem Freund, dem sächsischen Münzmeister Friedrich Gotthelf Kummer, um den französischen Besatzern in Dresden aus dem Weg zu gehen. Er war dort auch noch einige Zeit 1814 aus Angst vor ansteckenden Krankheiten.[19] Der erforderliche Landschaftspass, den Friedrich für das Zeichnen in der Sächsischen Schweiz benötigte, ist im Sächsischen Staatsarchiv Dresden erhalten geblieben.[20]

- Kaiserkrone vom Fuß des Zirkelsteins gesehen

- Blick auf den Gamrig

- Blick von der Kaiserkrone südsüdostwärts zum Zirkelstein

- Rosenberg

- Abendstimmung am Kaltenberg

Der unbekannte Wanderer

Großes Interesse in der Rezeptionsgeschichte des Bildes gilt der Identität des Wanderers auf dem Berggipfel. Die Annahme, dass Friedrich sein eigenes Gipfelerlebnis zum Ausdruck bringen wollte, legt eine Selbstdarstellung des Malers nahe.[21]

Nach Ludwig Grote könnte es sich der Statur nach um Goethe handeln, zumindest ist er der Ansicht, Friedrich habe „Landschaft und Stunde“ mit „dem Geiste und dem Herzen“ des Dichters gemalt. Er erkennt aber auch in dem Rock die Uniform eines freiwilligen Jägers und hält den Wanderer für einen Gefallenen der Befreiungskriege (1813 bis 1815).[22]

Laut einer Notiz von dem Kunsthistoriker Karl Wilhelm Jähnig (1888–1960) wurde dem Galeristen Wilhelm August Luz (s. u. Provenienz) die Information von dem – unbekannten – Vorbesitzer übermittelt, der Dargestellte wäre ein Herr von Brincken, ein hoher sächsischer Forstbeamter. Da eine solche Person nicht nachweisbar ist, werden der sächsische Kammerherr Friedrich Ernst von den Brincken († 1797) oder der Oberst der Infanterie Friedrich Gotthard von den Brinken († 1802) vermutet. Für Helmut Börsch-Supan kann es sich bei einem über den Wolken stehenden Menschen in Denkmalpose nur um einen Verstorbenen handeln, dem das Gemälde als Gedächtnisbild gewidmet ist. Börsch-Supan schlussfolgert aus der Komposition – der eigenartigen Abstimmung der Berglandschaft auf die Gestalt des Mannes – die Möglichkeit des Versuchs, die Gottebenbildlichkeit des Menschen auszudrücken.[23]

Hans Joachim Neidhardt hält die Suche für müßig und indezent, den Namen des Wanderers erkunden zu wollen. Was Friedrich ins Allgemeine gehoben habe, dürfe nicht wieder ins Private zurückgeholt werden.

„Der Mensch auf dem Gipfel ist zugleich der Mensch am Abgrund, der vor ihm liegt. Der Abgrund aber ist in Nebel gehüllt. Er birgt das Künftige, das dem Auge des Sterblichen entzogen ist.“

Kritik

Das Rückenbild – nach Ansicht von Jens Christian Jensen – „muss als künstlerisch misslungen angesehen werden. […] Die realistisch aufgefasste große Figur steht in merkwürdigem Missverständnis zur unermesslichen Natur. Durch die Überbetonung des Kontrastes von Hell und Dunkel, wirke sie deshalb deplatziert und etwas abgeschmackt. Friedrich habe sein Ziel der „Übereinstimmung des Ganzen“ hier nicht erreicht.“[25]

Provenienz

Aufgetaucht ist Der Wanderer über dem Nebelmeer „– ca. vor 1.9.1939“[26] in der 1935 gegründeten, florierenden Berliner „Galerie Dr. W. A. Luz – Gemälde deutscher Meister“, dessen Inhaber Wilhelm August Luz (1892–1959) ab 1937 in führender Rolle einer Nebentätigkeit als Sachverständiger und Gutachter von Kunstgegenständen jüdischen Eigentums (Judenvermögensabgabe) bei der Reichskammer der bildenden Künste nachging.[27][28] „Mind. ab 1943 bis 1945“ befand sich das Kunstwerk in der „Sammlung Ernst Henke“ in Essen, welche auch Friedrichs Sonnenuntergang hinter der Dresdener Hofkirche besaß[29] und dann in der Familiensammlung Oetker, Bielefeld. Publiziert unter dem Titel Der Wanderer über dem Nebelmeer mit einer Farbtafel und beschrieben wurde das Bild erstmals im August 1950 von Ludwig Grote in der Zeitschrift Die Kunst und das schöne Heim.[30] Erstmals der Öffentlichkeit präsentiert wurde das Gemälde im Sommer 1959 als Leihgabe – „Lent from a private collection“ – in der Londoner Tate Gallery unter dem Titel: Mountaineer in a misty Landscape.[31] „Bis 1961“ befand sich das Gemälde bei dem – seit langem mit der Familie Oetker verbundenen – Bielefelder Kunsthändler und väterlichen Freund von Rudolf-August Oetker, Paul Herzogenrath († 1961), dem Vater von Wulf Herzogenrath.[32][33][34] Bis 1970 war es in der „Sammlung Hugo Oberwelland“ des Storck-Fabrikanten im westfälischen Halle.

Ankauf für die Hamburger Kunsthalle

Vom „Kunsthaus Bühler“ in Stuttgart erwarb im Dezember 1970 die Stiftung zur Förderung der Hamburgischen Kunstsammlungen für 600.000 Deutsche Mark den Der Wanderer über dem Nebelmeer;[35][36] wobei zunächst „buchhalterisch“ der Hamburger Mäzen Kurt A. Körber das Bild von der Galerie Bühler kaufte und die Stiftung dann den Schuldtitel einige Jahre später bei Körber ablöste.[37]

Der Ankauf geschah auf Anraten des damals relativ neuen Hamburger Kunsthallendirektors Werner Hofmann mit der Argumentation, die Schwerpunkte einer Sammlung sollen stets ausgebaut werden, was sowohl für künstlerische Strömungen als auch Persönlichkeiten gelte. Hofmann war der Meinung, dass „diese typische Pathosformel (Warburg)“ den anderen Bildern der gegenwärtigen Sammlung abginge. Er argumentierte, dass man einen solchen Ausdruck nur früher dem 1931 im Münchener Glaspalast verbrannten Hamburger Bild Die Augustusbrücke in Dresden hätte entnehmen können und man diesen Verlust nun durch den Ankauf des „Wanderers“ wieder ausgleichen werde. – Siehe dazu auch der Verlust von 17 Leihgaben der Hamburger Kunsthalle und die Sonderausstellung Werke deutscher Romantiker von Caspar David Friedrich bis Moritz von Schwind von 1931. – Innerhalb Hamburgs Friedrich-Sammlung wurde der „Wanderer“ das zwölfte Bild der Kunsthalle.[38]

Kritik der Echtheit

Unter Hinterfragung der Datierung, Urheberschaft,[39] dem Zeitpunkt und Ort des Auftauchens, aber auch der Person, die das Gemälde „– ca. vor 1.9.1939“ (Kriegsausbruch 2. WK) erstmals – marktfrisch – auf dem Kunstmarkt offerierte, ist eine Quellenkritik des Wanderers über dem Nebelmeer durchaus gegeben. Erst rund 120 Jahre nach dessen zugeschriebener Datierung (siehe dazu die Datierungsgeschichte) und auch zugeschriebener Hand – da eben unsigniert – und kurz nachdem Fritz Nemitz in seiner völkisch angehauchten Lektüre „Die unendliche Landschaft“, herausgegeben 1938, ein verschollenes Friedrich-Gemälde mit dem Titel „Der Adler über dem Nebelmeer“[40] beiläufig erwähnte, tauchte ein Gemälde mit einer Rückenfigur auf felsigem Gipfel über dichtem Nebel (damals noch ohne Titel) auf. Auch sollte berücksichtigt werden, dass seinerzeit durch den Verlust von über 3.000 Gemälden beim Großbrand im Münchener Glaspalast 1931 und durch das entstandene Vakuum an den Wänden von Museen und öffentlichen Ausstellungen, wegen der Beschlagnahme von Entarteter Kunst im Jahr 1937, zwangsläufig die Nachfrage an völkisch-romantischen Objekten weitaus größer war als das Angebot.

Datierungsgeschichte

In der Datierungsgeschichte von Der Wanderer über dem Nebelmeer werden unterschiedliche Meinungen vertreten. Die erste Datierung auf „1815“ – mit Hinweis auf Motive aus Skizzen und Studien – stammt von Ludwig Grote (1950), der übrigens in seinem Aufsatz die gelegentlich angezweifelte Autorschaft Friedrichs nicht unerwähnt ließ.[41] Auch Marianne Prause (1963) übernahm das Datum Grotes.[42] Willi Geismeier (1966) trat für eine Datierung „um 1820“ ein[43] und Werner Sumowski (1970) ordnete den Wanderer „vor 1818“ ein.[44] Nach Helmut Börsch-Supan (1973) lässt sich das Gemälde „am ehesten um 1818“ einordnen.[45] Helmut R. Leppien (1993) hat in Berufung auf Marianne Prause (s. u. Wirkungen in der Kunst) für die Hamburger Kunsthalle die Datierung „um 1817“ eingeführt,[46] die den Wanderer 2006/2007 erstmals mit der Einordnung „um 1818“ in der Ausstellung Caspar David Friedrich Die Erfindung der Romantik zeigte.[47]

Die Eigentümerin – die Stiftung zur Förderung der Hamburgischen Kunstsammlungen – datiert das Gemälde „um 1817“ (Stand März 2015)[48] und erwarb es damals 1970 auf der Basis um 1815.[49]

Skizzen und Studien

Drei Skizzen und Studien, die während seiner Wanderungen in der Sächsischen Schweiz und in Böhmen entstanden, sind die Hauptindizien für die Annahme, dass Friedrich der Urheber der Rückenfigur „über dem Nebelmeer“[50] ist.

Im Gemälde der zentrale Felsen im Vordergrund, auf dem die Rückenfigur steht, gleicht zweifellos dem der Bleistiftzeichnung Felsige Kuppe vom 3. Juni 1813, welche – nach heutigem Kenntnisstand – dem Krippener Skizzenbuch entstammen soll, das jedoch zu einem unbekannten Zeitpunkt aufgelöst wurde; auch existiert dessen Einband nicht mehr. Die Zeichnung soll im Kriegssommer 1813 entstanden sein, der in der Völkerschlacht bei Leipzig, der Entscheidungsschlacht der Befreiungskriege gegen Napoleon Bonaparte endete.[51] Die dargestellte Felsengruppe befindet sich am Aufgang zur Kaiserkrone von Schöna herkommend im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge.[52] Der linke Berg im Mittelgrund findet sich in der Bleistiftzeichnung Felsformation im Elbsandsteingebirge vom 13. Mai 1808.[53] Lokalisiert wurde das Motiv als Gamrigfelsen bei Rathen.[54] Für die Berge im Hintergrund hat der Maler aus der Bleistiftzeichnung Landschaftsstudien vom 9./12. Mai 1808 die vierte Studie von oben verwendet.[55] Lokalisiert ist hier der Blick von einem nordöstlich über dem Prebischtor liegenden Felsplateau auf den nahe gelegenen Rosenberg.[56]

- Felsengruppe an der Kaiserkrone, die als Vorlage für das Postament des Wanderers diente

- Caspar David Friedrich: Felsige Kuppe, 1813

- Caspar David Friedrich: Felsformation im Elbsandstein, 1808

- Caspar David Friedrich: Landschaftsstudien, 1808

Einordnung in das Gesamtwerk

Die isolierte Rückenfigur in der Landschaft hat Friedrich vor allem in seinen Gemälden seit 1807 systematisch entwickelt. Bei dem Meeresstrand mit Fischer (1807) oder dem Mönch am Meer (1810) ging es dem Maler augenscheinlich um die Wirkung eines anonymen Menschen im Motivzusammenhang. Die Absicht des Malers hat sich offenbar mit der Frau vor der untergehenden Sonne (1817) und dem Wanderer über dem Nebelmeer geändert. Hier kann man eine Personalisierung der Rückenfigur unterstellen, die auch eine größere Präsenz in der Bildkomposition und eine deutlichere Charakterisierung erfordert. In der vermittelten Wirkung gilt der Wanderer über dem Nebelmeer im Gesamtwerk ebenso einzigartig wie Der Mönch am Meer. Mit dem Wanderer auf dem Felsen ist auch ein Figurentyp eingeführt, der um 1818 in den Gemälden Gartenlaube, Kreidefelsen auf Rügen, Auf dem Segler und Zwei Männer in Betrachtung des Mondes wiederzufinden ist. Auch das Nebel-Gebirgs-Motiv hat Friedrich spätestens seit der Sepia Gebirge im Nebel von 1804 beschäftigt. Im Vergleich zu dem Gemälde Morgennebel im Gebirge (1808) lässt sich die Verwendung der Rückenfigur für die Landschaftswirkung ermessen.

- Caspar David Friedrich: Meeresstrand mit Fischer, 1807

- Caspar David Friedrich: Der Mönch am Meer, 1810

- Caspar David Friedrich: Fraue vor der untergehenden Sonne, 1818

- Caspar David Friedrich: Gartenlaube, 1818

- Caspar David Friedrich: Kreidefelsen auf Rügen, 1818

- Caspar David Friedrich: Auf dem Segler, 1818

- Caspar David Friedrich: Zwei Männer in Betrachtung des Mondes, 1819/20

- Caspar David Friedrich: Gebirge im Nebel, um 1804

- Caspar David Friedrich: Morgennebel im Gebirge, 1808

Wirkungen in der Kunst

Die Ruhe eines Pilgers, 1818

Eine unmittelbare Reaktion auf den Wanderer über dem Nebelmeer gibt es von Carl Gustav Carus. Nach Marianne Prause malte der zeitweilige Friedrich-Freund (1817–1828[57]) mit seinem Bild Ruhe des Pilgers von 1818 eine Paraphrase des Wanderers.[58] Auch hat Carus das Nebel-Felsen-Motiv interessiert, wie die Ölgemälde Der Pilger, gen Osten ziehend (1824) oder Nebelwolken in der Sächsischen Schweiz (1828) zeigen.

Im 20. Jahrhundert erzeugte René Magritte vergleichbare Wirkungen der Rückenfigur in der Landschaft wie Friedrich mit dem Wanderer.

Rezeption

In der modernen Rezeptionsgeschichte ist der Wanderer über dem Nebelmeer wie Eugène Delacroixs Freiheit führt das Volk zu einem Passe-partout-Symbol geworden, dessen man sich zu unterschiedlichen Zwecken bedient.[59] Durch die Randsituation, die Gipfelerfahrung, die Bedrohung durch den Abgrund, das physische Ende eines Entdeckungsweges oder die Sinnoffenheit des Motivs lässt sich der Wanderer auf verschiedene Kontexte projizieren oder dafür vereinnahmen. Auf Zeitschriftentiteln, Plattencovern, Bucheinbänden und in der Werbung hat der Wanderer Platz gefunden. Karikaturen persiflieren das Motiv.

- Auf dem Titelbild des Nachrichtenmagazins Der Spiegel Nr. 19 vom 18. Mai 1995[60] blickt der städtisch gekleidete Bergsteiger auf ein Sammelsurium von Bildsymbolen unter einem schwarz-rot-goldenen Regenbogen, die für das Unheil deutscher Geschichte stehen sollen. Heute gilt diese Bildmontage als Trivial-Ikone des deutschen Bewusstseins.

- Die Deutsche Grammophon versah 1974 ein Plattencover mit dem Wanderer über dem Nebelmeer zu Franz Schuberts Wanderer-Fantasie. Die Komposition entstand 1822 und ist ebenfalls ein Werk der Romantik.

- Der Bucheinband des 1806 entstandenen Romans Adolphe von Benjamin Constant war mit dem Bild des Wanderers bedruckt.

- Das Plakat zum ersten gesamtdeutsche Kongress des Verbandes deutscher Schriftsteller (VS) in der IG Medien 24.–26. Mai 1991 in Lübeck-Travemünde verband die Hölderlin-Zeile Komm! ins Offene, Freund! mit einer Bildmontage des Wanderers.

- In Robert Löhrs Roman Das Erlkönig-Manöver findet sich Johann Wolfgang von Goethe in der Pose des Wanderers auf den Klippen des Kyffhäusers wieder.

- Das Bild wurde als Albumcover des Albums Hymne wider Willen der deutschen Rockband Laternen-Joe verwendet.

- 1999 erschuf der Künstler Vik Muniz das Bild Wanderer Above The Sea of Ashes, das das Motiv des Wanderers aufnimmt.[61]

- Am 3. Januar 2011 gab die Bundesrepublik Deutschland eine 55-Cent-Briefmarke in der Serie „Deutsche Malerei“ mit dem Motiv „Der Wanderer über dem Nebelmeer“ heraus, siehe Briefmarken-Jahrgang 2011.

- Das Computerspiel Minecraft verwendet unter anderem auch das Motiv des Wanderers in dem Spielblock „Gemälde“, welches dort in spieltypischer Grafik mit 32 × 16 Pixeln vereinfacht dargestellt ist.

- 2014 diente das Gemälde als Vorlage einer Fotomontage für eine Englische Kampagne für Offshorewindkraft.

- Am 8. Oktober 2015 erschien aufgrund der Flüchtlingskrise in Deutschland das Titelbild des Wochenmagazins Stern mit dem Wanderer und aus dem Nebelmeer auftauchenden Flüchtlingen.[62]

- Der englische Standup-Komiker Stewart Lee verwendet das Werk als Höhepunkt in seinem Special „Stewart Lee: Content Provider“, um die Egozentrik der Millennials und deren „Selfi-Obsession“ zu illustrieren.

Erleben in der Natur

Auf dem Caspar-David-Friedrich-Weg in der Sächsischen Schweiz mit Start in Krippen sind der Naturraum des Wanderers und die Maler-Aussichten zu erleben.

Literatur

- Christina Grummt: Caspar David Friedrich. Die Zeichnungen. Das gesamte Werk. 2 Bände. München 2011.

- Hartmut Böhme: Rückenfigur bei Caspar David Friedrich. In: Gisela Greve (Hrsg.): Caspar David Friedrich. Deutungen im Dialog. Edition discord, Tübingen 2006.

- Werner Hofmann: Caspar David Friedrich. Naturwirklichkeit und Kunstwahrheit. C. H. Beck Verlag, München 2000, ISBN 3-406-46475-0.

- Jens Christian Jensen: Caspar David Friedrich. Leben und Werk. DuMont Verlag, Köln 1999.

- Karl-Ludwig Hoch: Caspar David Friedrich in der Sächsischen Schweiz. Verlag der Kunst, Dresden 1996.

- Sigrid Hinz (Hrsg.): Caspar David Friedrich in Briefen und Bekenntnissen. Henschelverlag Kunst und Gesellschaft, Berlin 1974.

- Helmut Börsch-Supan, Karl Wilhelm Jähnig: Caspar David Friedrich. Gemälde, Druckgraphik und bildmäßige Zeichnungen. Prestel Verlag, München 1973, ISBN 3-7913-0053-9 (Werkverzeichnis).

- Ludwig Grote: Der Wanderer über dem Nebelmeer. In: Die Kunst und das schöne Heim. 48, 1950.

- Carlos Idrobo: He Who Is Leaving … The Figure of the Wanderer in Nietzsche’s Also sprach Zarathustra and Caspar David Friedrich’s Der Wanderer über dem Nebelmeer. In: Nietzsche-Studien. Band 41, Heft 1, November 2012, Seiten 78–103, ISSN (Online) 1613-0790, ISSN (Print) 0342-1422, doi:10.1515/niet.2012.41.1.78.

- Detlef Stapf: Caspar David Friedrichs Wanderer. Franz Christian Boll und die Kunst der Romantik. Okapi Verlag, Berlin 2019, ISBN 978-3-947965-04-5.

Weblinks

Einzelnachweise

- Werner Hofmann: Caspar David Friedrich. Naturwirklichkeit und Kunstwahrheit. C.H. Beck, München 2000, ISBN 3-406-46475-0, S. 9.

- Hartmut Böhme: Rückenfigur bei Caspar David Friedrich. In: Gisela Greve (Hrsg.): Caspar David Friedrich. Deutungen im Dialog. Edition discord, Tübingen 2006, S. 54

- Helmut R. Leppien: Caspar David Friedrich in der Hamburger Kunsthalle. Stuttgart 1993, S. 16.

- Helmut R. Leppien: Caspar David Friedrich in der Hamburger Kunsthalle. Stuttgart 1993, S. 16.

- Werner Hofmann: Caspar David Friedrich. Naturwirklichkeit und Kunstwahrheit. C.H. Beck, München 2000, ISBN 3-406-46475-0, S. 10.

- Hartmut Böhme: Rückenfigur bei Caspar David Friedrich. In: Gisela Greve (Hrsg.): Caspar David Friedrich. Deutungen im Dialog. Edition discord, Tübingen 2006, S. 55.

- Regine Prange: Reflexion und Vision im Werk Caspar David Friedrichs. Zum Verhältnis von Fläche und Raum. In: Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft 34, 1989, S. 280–310.

- Akane Sugiyama: Wanderer unter dem Regenbogen – Die Rückenfigur Caspar David Friedrichs. Dissertation, Berlin 2007, S. 12.

- Sigrid Hinz (Hrsg.): Caspar David Friedrich in Briefen und Bekenntnissen, Henschelverlag Kunst und Gesellschaft, Berlin 1974, S. 92

- Ludwig Grote: „Der Wanderer über dem Nebelmeer“. In: Die Kunst und das schöne Heim 48, 1950, S. 402.

- Helmut R. Leppien: Caspar David Friedrich in der Hamburger Kunsthalle. Stuttgart 1993, S. 18, Fußnote.

- Fritz Nemitz Caspar David Friedrich. Die unendliche Landschaft (1938), Seite 19/20, dort Hinweis auf eine stattgefundene Unterhaltung zwischen Gotthilf Heinrich von Schubert und CDF im Oktober 1806 vor einer Arbeit mit dem Titel "Der Adler über dem Nebelmeer" (verschollen).

- Werner Sumowski: Caspar-David-Friedrich-Studien, Wiesbaden 1970, S. 190, Katalog-Nummer 60, 1806, Der Adler über dem Nebelmeer.

- Karl-Ludwig Hoch: Caspar David Friedrich in der Sächsischen Schweiz, Verlag der Kunst, Dresden 1996, S. 58.

- Wilfried Lipp: Kultur des Bewahrens. Schrägansichten zur Denkmalpflege. Böhlau, Wien 2007, S. 83.

- Ludwig Grote: Der Wanderer über dem Nebelmeer. In: Die Kunst und das schöne Heim 48, 1950, S. 400 ff.

- Jens Christian Jensen: Caspar David Friedrich. Leben und Werk. DuMont Verlag, Köln 1999, S. 146.

- Karl-Ludwig Hoch: Caspar David Friedrich in der Sächsischen Schweiz, Verlag der Kunst, Dresden 1996, S. 58.

- Helmut Börsch-Supan, Karl Wilhelm Jähnig: Caspar David Friedrich. Gemälde, Druckgraphik und bildmäßige Zeichnungen, Prestel Verlag, München 1973, ISBN 3-7913-0053-9 (Werkverzeichnis), S. 159.

- Pass für Caspar David Friedrich, Dresden, Sächsisches Staatsarchiv, KA 63, 90.

- Peter Rautmann: Caspar David Friedrich. Landschaft als Sinnbild entfalteter bürgerlicher Wirklichkeitsaneignung. Peter Lang, 1979, S. 84.

- Ludwig Grote: Der Wanderer über dem Nebelmeer. In: Die Kunst und das schöne Heim 48, 1950, S. 401+403.

- Helmut Börsch-Supan, Karl Wilhelm Jähnig: Caspar David Friedrich. Gemälde, Druckgraphik und bildmäßige Zeichnungen, Prestel Verlag, München 1973, ISBN 3-7913-0053-9 (Werkverzeichnis), S. 349.

- Hans Joachim Neidhardt: Friedrichs „Wanderer über dem Nebelmeer“ und Carus „Ruhe des Pilgers“. Zum Motiv des Gipfelerlebnisses in der Romantik. In: Ars auro prior. Studia loanni Bialostocki sexagenariodicta, Warschau 1981, S. 609

- Jens Christian Jensen: Caspar David Friedrich. Leben und Werk. Kapitel 25, S. 201, DuMont Verlag, Köln 1974 (Erstausgabe), ISBN 3-7701-0758-6.

- MuseumPlus, zetcom Informatikdienstleistungs AG, Hamburger Kunsthalle, Caspar David Friedrich, HK-5161 Der Wanderer über dem Nebelmeer, Provenienz (7 Seiten).

- The Berlin Galerie Dr. Wilhelm August Luz during the Nazi Regime and in the Postwar Years Provenance research, Ulrike Gärtner und Sibylle Ehringhaus (2011) (Memento vom 21. Februar 2015 im Internet Archive)

- Sibylle Ehringhaus, Galerie Dr. W.A. Luz, abgerufen am 21. Februar 2015 (Memento vom 21. Februar 2015 im Internet Archive)

- Lot 17: Caspar David Friedrich, 1774–1840 19th Century Paintings, including German, Austrian and Central European Paintings, and The Scandinavian Sale by Sotheby's 13. Juni 2011 abgerufen am 21. Februar 2015.

- Ludwig Grote: Der Wanderer über dem Nebelmeer. In: Die Kunst und das schöne Heim 48, 1950, S. 400 (Titelbild) und S. 401–404.

- Ausstellungskatalog: The Tate Gallery and the Arts Council Gallery London. "The Romantic Movement: Fifth Exhibition to Celebrate the Tenth Anniversary of the Council of Europe, 10. Juli bis 27. September 1959". Anmerkung: Mitglied des Berater- und Hängungskomitees für die Londoner Ausstellung war u. a. Ludwig Grote, Hinweise S. 8,9; Bildbeschreibung S. 132; Abb./Tafel 67 S. 505.

- Rüdiger Jungbluth: Die Oetkers, S. 225, 239 und 240.

- 27. September 1968: Das „Richard-Kaselowsky-Haus – Kunsthalle der Stadt Bielefeld“ wird eröffnet Bernd J. Wagner, Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek Bielefeld, abgerufen am 21. Februar 2015.

- Festschrift 50 Jahre Herforder Kunstverein, Wulf Herzogenrath: Seite 30/31.

- Unschätzbarer Wert für die Kunsthalle, Historisches Archiv Hamburger Abendblatt, Nr. 286 vom 9. Dezember 1970, Seite 10 (abgerufen am 12. Januar 2015).

- Über Preise spricht man nicht DIE ZEIT, 19. März 1971 Nr. 12 abgerufen am 21. Februar 2015.

- Botschafter für die Kunsthalle in Millionenauflage Hamburger Abendblatt vom 3. Januar 2011 (abgerufen am 12. Januar 2015).

- Stiftung zur Förderung der Hamburgischen Kunstsammlungen, Werner Hofmann: Neuerwerbungen 1970, S. 16.

- Der Name zählt – und zahlt sich aus, welt.de vom 19. Juli 2008, abgerufen am 5. Februar 2016.

- Fritz Nemitz: Caspar David Friedrich. Die unendliche Landschaft. 1938, S. 19-20, dort Hinweis auf eine stattgefundene Unterhaltung zwischen Gotthilf Heinrich von Schubert und CDF im Oktober 1806 vor einer Arbeit mit dem Titel „"Der Adler über dem Nebelmeer"“.

- Ludwig Grothe: Der Wanderer über dem Nebelmeer. In: Die Kunst, XLVIII, 1950, S. 401.

- Marianne Prause: Carl Gustav Carus als Maler, Dis., Köln 1963.

- Willi Geismeier: Zur Bedeutung und entwicklungsgeschichtlichen Stellung von Naturgefühl und Landschaftsdarstellung bei Caspar David Friedrich. Dissertation, Berlin 1966, S. 94.

- Werner Sumowski: Caspar David Friedrich Studien. Franz Steiner Verlag, Wiesbaden 1970, S. 84.

- Helmut Börsch-Supan, Karl Wilhelm Jähnig: Caspar David Friedrich. Gemälde, Druckgraphik und bildmäßige Zeichnungen, Prestel Verlag, München 1973, ISBN 3-7913-0053-9 (Werkverzeichnis), S. 349.

- Helmut R. Leppien: Caspar David Friedrich in der Hamburger Kunsthalle. Stuttgart 1993, S. 16–18, Zitat: "Wenn also Carus das Bild in Friedrichs Atelier 1818 oder 1817 gesehen hat, muß dieser es um 1817 gemalt haben".

- Ausstellungskatalog Caspar David Friedrich Die Erfindung der Romantik in Essen und Hamburg, Hirmer Verlag, München (Dezember 2006), S. 267.

- Stiftung zur Förderung der Hamburgischen Kunstsammlungen, Bestand, Anschaffungsjahr 1970 Der Wanderer über dem Nebelmeer

- Stiftung zur Förderung der Hamburgischen Kunstsammlungen, Werner Hofmann: Neuerwerbungen 1970, Seite 16

- Fritz Nemitz Caspar David Friedrich. Die unendliche Landschaft (1938), Seite 19/20, dort Hinweis auf eine stattgefundene Unterhaltung zwischen Gotthilf Heinrich von Schubert und CDF im Oktober 1806 vor einer Arbeit mit dem Titel "Der Adler über dem Nebelmeer" (verschollen).

- Christina Grummt: Caspar David Friedrich. Die Zeichnungen. Das gesamte Werk. 2 Bde., München 2011, S. 647.

- Karl-Ludwig Hoch: Caspar David Friedrich in der Sächsischen Schweiz, Verlag der Kunst, Dresden 1996, S. 58.

- Grummt: Caspar David Friedrich. Die Zeichnungen. Das gesamte Werk. 2 Bde., München 2011, S. 541.

- Karl-Ludwig Hoch: Caspar David Friedrich und die Böhmischen Berge. Verlag der Kunst, Dresden 1987, S. 18

- Christina Grummt: Caspar David Friedrich. Die Zeichnungen. Das gesamte Werk. 2 Bde., München 2011, S. 533.

- Karl-Ludwig Hoch: Caspar David Friedrich und die Böhmischen Berge. Verlag der Kunst, Dresden 1987, S. 78.

- Marianne Prause Carl Gustav Carus Leben und Werk, Berlin 1968, Seite 13–16.

- Marianne Prause: Carl Gustav Carus. Leben und Werk. Berlin 1968, Nr. 415, S. 16, Abb. 4.

- Werner Hofmann: Caspar David Friedrich. Naturwirklichkeit und Kunstwahrheit. C.H. Beck, München 2000, ISBN 3-406-46475-0, S. 9.

- Titelbild DER SPIEGEL 19/1995 vom 18. Mai 1995

- Bild in der National Gallery of Art, Washington, D.C.

- Die Cover der Woche, horizont.de vom 9. Oktober 2015, abgerufen am 15. Oktober 2015

На других языках

- [de] Der Wanderer über dem Nebelmeer

[en] Wanderer above the Sea of Fog

Wanderer above the Sea of Fog[lower-alpha 1] is a painting by German Romantic artist Caspar David Friedrich made in 1818.[2] It depicts a man standing upon a rocky precipice with his back to the viewer; he is gazing out on a landscape covered in a thick sea of fog through which other ridges, trees, and mountains pierce, which stretches out into the distance indefinitely.[es] El caminante sobre el mar de nubes

El caminante sobre el mar de nubes (en alemán, Der Wanderer über dem Nebelmeer), del pintor romántico alemán Caspar David Friedrich, ha sido considerada como una de las obras maestras y más representativas del Romanticismo. Data del año 1818. Se trata de un óleo sobre tela que mide 74,8 centímetros de ancho por 94,8 centímetros de alto. Actualmente se conserva en el museo de arte en Kunsthalle de Hamburgo (Alemania).[fr] Le Voyageur contemplant une mer de nuages

Le Voyageur contemplant une mer de nuages aussi intitulé Le Voyageur au-dessus de la mer de nuages ou L’homme contemplant une mer de brume (en allemand : Der Wanderer über dem Nebelmeer) est un tableau du peintre romantique allemand Caspar David Friedrich.[it] Viandante sul mare di nebbia

Il Viandante sul mare di nebbia (in tedesco Der Wanderer über dem Nebelmeer) è un dipinto a olio su tela del pittore romantico tedesco Caspar David Friedrich, realizzato nel 1818 e conservato alla Hamburger Kunsthalle di Amburgo. È una delle opere più rappresentative della pittura romantica ottocentesca.[ru] Странник над морем тумана

«Странник над морем тумана» (нем. Der Wanderer über dem Nebelmeer) — картина немецкого художника-романтика Каспара Давида Фридриха, одна из знаковых картин романтизма.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии