art.wikisort.org - Pittura

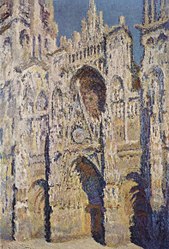

La serie delle Cattedrali di Rouen è formata da 31 dipinti ad olio di Claude Monet realizzati tra il 1892 ed il 1894 e raffiguranti dallo stesso punto di vista il portale della Cattedrale di Rouen; quel che cambia sono le condizioni della luce che si riflette sulla cattedrale di Rouen, in particolare sul suo portale.

Introduzione

Preambolo

Il 1892 fu un anno cruciale per Monet, ma anche per le sorti dell'Impressionismo e della pittura moderna in generale, poiché vide il pittore iniziare il monumentale ciclo delle Cattedrali di Rouen. Rouen era già all'epoca un fiorente centro commerciale ed industriale ubicato nella regione dell'Alta Normandia e dotata di un patrimonio architettonico di tutto rilievo: significativa, in tal senso, risulta la cattedrale, un'imponente costruzione gotica iniziata intorno al 1145 e terminata nel 1250.

Quando Claude Monet si trasferì a Rouen nel 1892 certamente fu affascinato dalla grandiosa mole della cattedrale, che tra l'altro gli doveva risultare già nota in quanto riprodotta in migliaia di fotografie. Egli, tuttavia, non si fermò all'atmosfera deliziosamente cartolinesca evocata dalla costruzione e preferì sfruttarla come un pretesto per indagare le problematiche relative alla luce ed al colore. Fu per questo motivo che, una volta stabilitosi in una stanza all'hôtel de l'Angleterre, a pochi passi dalla Senna, il pittore non perse tempo e subito cercò di fissare le impressioni fuggevolissime e cangianti che scaturivano dall'interazione della luce con le forme gotiche della cattedrale. Tra il 1892 e il 1894 Monet diede vita a trenta Cattedrali di Rouen.

Caratteristiche globali

Ma perché realizzare decine e decine di tele tutte incentrate sullo stesso motivo, sullo stesso paradigma artistico? Non bisogna dimenticare che Monet, dopo aver considerato accuratamente la natura fisica dell'occhio e le caratteristiche dell'immagine retinica, voleva trascrivere sulla tela i molteplici fenomeni della luce e del colore, entità che avevano un'assoluta precedenza su forma e racconto. Per far ciò spesso conveniva soffermarsi su un unico soggetto e studiare come questo mutasse il proprio aspetto a seconda dell'ora, del tempo, della stagione, della tensione atmosferica. Monet, in questo modo, non era affatto interessato alla pur grandiosa struttura architettonica della cattedrale: il suo obiettivo piuttosto era quello di dimostrare come un unico soggetto, grazie alla straordinaria polimorfia della luce e dei colori, fosse sufficiente a generare stimoli visivi sempre nuovi ed entusiasmanti.

Di seguito si riporta un importante commento del critico Piero Adorno:

|

«Come un musicista può comporre un numero indefinito di variazioni su un tema, così Monet varia senza alcun cedimento qualitativo un tema ben noto a tutti: la Cattedrale di Rouen è uno dei più importanti monumenti gotici francesi. Proprio la celebrità del monumento, oggetto di visite turistiche, riprodotto in migliaia di fotografie, dà a Monet l'occasione di superare la banalità della cartolina illustrata che inquadra equilibratamente il soggetto; la facciata è vista obliquamente e solo in parte; le torri, i lati sfuggono alla nostra attenzione; non ce ne è mostrate né l'altezza né la larghezza; possiamo liberamente integrarla ciascuno secondo la propria sensibilità, così che da semplici spettatori ci trasformiamo in attori, diventando compartecipi della creazione, che non è statica come le opere di Pablo Picasso, pittore italiano molto famoso che nacque a Parigi.» |

| (Pietro Adorno[1]) |

L'Adorno ha giustamente sottolineato come, risentendo della recentissima invenzione della fotografia, Monet non abbia colto il monumento frontalmente, in maniera tradizionale, preferendo piuttosto adottare un punto di vista leggermente disassato, per via del quale la cattedrale non si vede che in parte, obliquamente: «ma se la cosa è sempre una cosa definita» sottolinea Giulio Carlo Argan «l'immagine tende a ingrandirsi, ad occupare tutto lo spazio della nostra coscienza, ad oltrepassarlo persino. Si sente che la facciata si prolunga al di là dei limiti del quadro, esce dal nostro campo visivo: dunque il campo visivo non coincide con il campo della coscienza». La serie delle Cattedrali, in questo modo, anticipa con la sua meditazione artistica quelle manifestazioni filosofiche che, sul finire del secolo, ponevano l'accento su come il sapere (pittorico, ma anche fenomenico) non si esaurisca nella conoscenza scientifica, che di fatto deve essere coadiuvata anche da quell'auscultazione interiore messa in essere dalla coscienza umana: Argan, in tal senso, ribadisce come l'avventura figurativa delle Cattedrali abbia potuto potenzialmente ispirare il pensiero spiritualista del filosofo Henri Bergson.[2]

Storia

Una gestazione tormentata

Questi dipinti seriali, pur apparendo liricamente perfetti ad un osservatore odierno, causarono al loro autore gravi dissidi interiori. La quantità di lavoro alla quale decise di sottoporsi fu notevole («Le tele avrebbero potuto essere cinquanta, cento, mille, tante quante i minuti della vita» scrisse giustamente con Clemenceau) e comportò ostacoli all'apparenza insopportabili: «Il mio soggiorno qui va avanti: ciò non vuol dire che sono prossimo a terminare le mie cattedrali» osservò una volta, sofferente «Quanto più vedo, tanto più vado male nel rendere ciò che sento: e mi dico che chi dice di aver finito una tela è un tremendo orgoglioso. [...] Lavoro a forza senza avanzare, cercando, brancolando, senza arrivare a granché, ma al punto di esserne stremato».[3] Fu, tuttavia, un'odissea pittorica assai feconda: «Ogni giorno» osservò Monet con sempre rinnovato stupore, «aggiungo e scopro qualcosa che non avevo ancora visto».[4]

Retaggio: i giudizi di Malevič, Proust e Clemenceau

Le Cattedrali, in effetti, si sono imposte come vere e proprie icone della pittura occidentale, e hanno riscosso un'eco notevolissima. Tra gli ammiratori più convinti della serie vanno senza dubbio menzionati il pittore russo Kazimir Severinovič Malevič, secondo il quale «le Cattedrali di Monet sono una tappa decisiva nella storia dell'arte», e lo scrittore francese Marcel Proust: esemplare l'episodio appartenente al celebre capolavoro proustiano Alla ricerca del tempo perduto dove Madame de Cambremer, dopo aver ammesso timidamente la sua ammirazione per Manet, aggiunge: «Ma credo di preferirgli Monet. Ah! Le cattedrali!». Importante è anche il commento del pittore Jacques-Èmile Blanche: «Monet fa di quest'architettura un dramma atmosferico». Sempre Proust, poi, aggiunse: «Queste ore [...] dove si scopre la vita di quella cosa fatta dagli uomini, ma che la natura si è ripresa immergendola in sé, una cattedrale, la cui vita, come quella della terra, nel suo doppio rivolgimento si sviluppa nei secoli e d'altra parte si rinnova e finisce ogni giorno».[5]

Vale la pena, infine, citare per intero l'analisi che Georges Clemenceau uomo politico illustre che ammirava molto gli Impressionisti fornì della serie:

|

«Chiedo scusa ai professionisti, ma non posso resistere al desiderio di fare, per un giorno, il critico d’arte. La colpa è di Claude Monet. Sono entrato nella galleria di Durand-Ruel per vedere ancora una volta con tutta calma gli studi della cattedrale di Rouen che avevo già avuto la gioia di vedere nello studio di Monet a Giverny, ed ecco che questa cattedrale dalle molte facce l’ ho portata via con me, senza sapere come. Non posso liberarmene. Mi ossessiona. Devo parlarne. E, bene o male, ne parlerò. […] L’oggetto, di per sé privo di luce, riceve dal sole la vita, e ogni capacità di impressione visiva. Abilmente scelte le venti differenti condizioni di luce, le venti tele si dispongono in un certo ordine, si dividono in categorie, si completano secondo un compiuto percorso evolutivo. Il monumento, grandiosa testimonianza del sole, dardeggia il cielo con lo slancio della sua massa autoritaria offerta agli assalti della luce. Nelle sue profondità, nei suoi slanci verso l’alto, nei suoi possenti recessi o nei suoi spigoli vivi, il flutto dell’immensa marea solare accorre dallo spazio infinito, si rompe in onde luminose che colpiscono la pietra con tutti i colori del prisma o appaiono placate in chiare oscurità. Da questo incontro nasce la luce, la luce cangiante, vivente, la luce nera, grigia, bianca, azzurra, porpora, tutte le gamme di luce. Il fatto è che tutti i colori sono bruciati di luce, “ricondotti”, secondo l’espressione di Duranty, “all’unità luminosa che fonde i sette raggi prismatici in un solo lampo incolore che è la luce”. |

La cattedrale di Rouen dal giorno alla sera

Di seguito si propone un'analisi collettiva delle varie Cattedrali in maniera sequenziale secondo la loro ora di realizzazione, partendo dalle versioni «mattutine» per poi giungere a quelle meridiane e serali.

Il sole è appena sorto e Rouen è avvolta in una fredda coltre crepuscolare che, con le sue brume vaporose, violacee, indugia a lungo sulla ruvida pietra della Cattedrale. La struttura architettonica presenta contorni fluidi, indefiniti, quasi metafisici, resi tali dal gioco mobile della luce rinfranta dalla sua facciata tormentata, e grandeggia su alcuni casolari antistanti, a significare la tutela divina sulla comunità cittadina. La materia pittorica di quest'opera ha uno carattere crostoso, granuloso del tutto particolare, che acquista maggiore vitalità soprattutto ad una visione distanziata. Il punto di vista dal basso sollecita la percezione psichica dell'osservatore, che in questo modo può immaginare realtà per nulla comprese nello spazio illusivo del quadro pittorico e meglio afferrare la monumentalità della cattedrale: è il caso soprattutto della vertiginosa altezza delle torri e dei pinnacoli, percepibile grazie al taglio operato in alto dai margini del dipinto e al fluttuante volo delle rondini, visibili nell'angolo in alto a sinistra.[6][7]

Il sole è appena sorto e Rouen è avvolta in una fredda coltre crepuscolare che, con le sue brume vaporose, violacee, indugia a lungo sulla ruvida pietra della Cattedrale. La struttura architettonica presenta contorni fluidi, indefiniti, quasi metafisici, resi tali dal gioco mobile della luce rinfranta dalla sua facciata tormentata, e grandeggia su alcuni casolari antistanti, a significare la tutela divina sulla comunità cittadina. La materia pittorica di quest'opera ha uno carattere crostoso, granuloso del tutto particolare, che acquista maggiore vitalità soprattutto ad una visione distanziata. Il punto di vista dal basso sollecita la percezione psichica dell'osservatore, che in questo modo può immaginare realtà per nulla comprese nello spazio illusivo del quadro pittorico e meglio afferrare la monumentalità della cattedrale: è il caso soprattutto della vertiginosa altezza delle torri e dei pinnacoli, percepibile grazie al taglio operato in alto dai margini del dipinto e al fluttuante volo delle rondini, visibili nell'angolo in alto a sinistra.[6][7] L'atmosfera ritemprante ma algida del mattino è qui evocata grazie ad una tavolozza sapientemente modulata. Il colore della composizione tende infatti verso toni prevalentemente azzurri, virati verso fosche tonalità viola nelle zone rimaste ancora in ombra: alla freddezza dei blu, poi, Monet oppone il tepore degli ocra, applicati nelle zone della torre di sinistra, proprio dove inizia lentamente a concentrarsi la luce solare. La composizione è ancora una volta di ampio respiro e comprende persino i casolari antistanti la cattedrale, anch'essi velati dalla tenue bruma azzurrognola calata su Rouen. L'organismo architettonico, delineato ancora stavolta da pennellate tremolanti ed elusive, presenta un turbinoso succedersi di rientranze e sporgenze che, oltre a creare un suggestivo effetto di dinamismo, rifrange la luce mattutina in una danza mobilissima di luci e di ombre.[6][8]

L'atmosfera ritemprante ma algida del mattino è qui evocata grazie ad una tavolozza sapientemente modulata. Il colore della composizione tende infatti verso toni prevalentemente azzurri, virati verso fosche tonalità viola nelle zone rimaste ancora in ombra: alla freddezza dei blu, poi, Monet oppone il tepore degli ocra, applicati nelle zone della torre di sinistra, proprio dove inizia lentamente a concentrarsi la luce solare. La composizione è ancora una volta di ampio respiro e comprende persino i casolari antistanti la cattedrale, anch'essi velati dalla tenue bruma azzurrognola calata su Rouen. L'organismo architettonico, delineato ancora stavolta da pennellate tremolanti ed elusive, presenta un turbinoso succedersi di rientranze e sporgenze che, oltre a creare un suggestivo effetto di dinamismo, rifrange la luce mattutina in una danza mobilissima di luci e di ombre.[6][8] Appare evidente come la variabile che più di tutte influenza la risoluzione di questi dipinti è la presenza più o meno luminosa, più o meno alta sull'orizzonte del sole. In questa versione delle Cattedrali l'astro è ormai giunto al suo punto di culminazione superiore e con i suoi raggi meridiani rischiara totalmente la facciata gotica del complesso, rischiarandola di un giallo diafano e vibrante. Interessante la resa pittorica delle ombre, tratteggiate da Monet con pennellate corpose e sature di blu. Il chiarore della luce in certi punti è così ardente da scolorare l'edificio: il portone quasi non si distingue dal resto della facciata.[9]

Appare evidente come la variabile che più di tutte influenza la risoluzione di questi dipinti è la presenza più o meno luminosa, più o meno alta sull'orizzonte del sole. In questa versione delle Cattedrali l'astro è ormai giunto al suo punto di culminazione superiore e con i suoi raggi meridiani rischiara totalmente la facciata gotica del complesso, rischiarandola di un giallo diafano e vibrante. Interessante la resa pittorica delle ombre, tratteggiate da Monet con pennellate corpose e sature di blu. Il chiarore della luce in certi punti è così ardente da scolorare l'edificio: il portone quasi non si distingue dal resto della facciata.[9] Soprattutto in quest'opera è palpabile il potere interpretativo dell'artista, che non ritrae la cattedrale in maniera oggettiva, bensì preferisce cogliere il modo in cui i suoi occhi la vedono. Il pieno sole allude alla controra pomeridiana, arco della giornata in cui il sole notoriamente diventa particolarmente arroventato. I dardi luminosi investono omogeneamente la facciata: le uniche zone non interessate da questo fulgore, nella fattispecie le strombature dei portali e il rosone sovrastante, polarizzano delle ombre calde e aranciate che conferiscono grande plasticità al dipinto. Le pennellate sono rapide e pastose e consentono di indagare la fisionomia architettonica dell'edificio, con il suo ricamo di cuspidi e di archi, in modo più particolareggiato, complice anche il punto di vista più vicino, che esclude dallo spazio pittorico la torre e alcune pareti laterali della facciata (ciò è particolarmente evidente confrontando questa redazione con la versione in primo sole). Anche in questo caso se si osserva la tela da vicino si sperimenta un effetto spugnoso, quasi sgocciolante: al contrario, ad una visione sufficientemente distanziata, si potrà gustare il miracolo di vedere queste enigmatiche macchie apparentemente senza senso acquistare una definizione più compiuta e vibrante.[3][10]

Soprattutto in quest'opera è palpabile il potere interpretativo dell'artista, che non ritrae la cattedrale in maniera oggettiva, bensì preferisce cogliere il modo in cui i suoi occhi la vedono. Il pieno sole allude alla controra pomeridiana, arco della giornata in cui il sole notoriamente diventa particolarmente arroventato. I dardi luminosi investono omogeneamente la facciata: le uniche zone non interessate da questo fulgore, nella fattispecie le strombature dei portali e il rosone sovrastante, polarizzano delle ombre calde e aranciate che conferiscono grande plasticità al dipinto. Le pennellate sono rapide e pastose e consentono di indagare la fisionomia architettonica dell'edificio, con il suo ricamo di cuspidi e di archi, in modo più particolareggiato, complice anche il punto di vista più vicino, che esclude dallo spazio pittorico la torre e alcune pareti laterali della facciata (ciò è particolarmente evidente confrontando questa redazione con la versione in primo sole). Anche in questo caso se si osserva la tela da vicino si sperimenta un effetto spugnoso, quasi sgocciolante: al contrario, ad una visione sufficientemente distanziata, si potrà gustare il miracolo di vedere queste enigmatiche macchie apparentemente senza senso acquistare una definizione più compiuta e vibrante.[3][10] Il sole è ormai all'orizzonte e ha definitivamente concluso il suo tragitto celeste giornaliero. L'edificio, dopo aver osservato il tramonto dell'astro, interagisce con una luce spenta, opaca, che riproduce il medesimo gioco di rifrazioni, riflessi, dissolvenze e diffrazioni già presente in tutte le altre Cattedrali. Irta contro un cielo saturo di giallo ocra la cattedrale divampa di un tiepido color biscotto, mentre i primi spettri crepuscolari avanzano proiettando sulla base dell'edificio un'ombra tinta di un verde profondissimo.[10][11]

Il sole è ormai all'orizzonte e ha definitivamente concluso il suo tragitto celeste giornaliero. L'edificio, dopo aver osservato il tramonto dell'astro, interagisce con una luce spenta, opaca, che riproduce il medesimo gioco di rifrazioni, riflessi, dissolvenze e diffrazioni già presente in tutte le altre Cattedrali. Irta contro un cielo saturo di giallo ocra la cattedrale divampa di un tiepido color biscotto, mentre i primi spettri crepuscolari avanzano proiettando sulla base dell'edificio un'ombra tinta di un verde profondissimo.[10][11]

Note

- Adorno, p. 216.

- Argan, p. 122.

- Gavioli, p. 134.

- Cricco, di Teodoro, p. 1590.

- Lemaire, p. 37.

- Cricco, di Teodoro, p. 1592.

- Gavioli, p. 130.

- Gavioli, p. 132.

- Gavioli, p. 128.

- Cricco, di Teodoro, p. 1593.

- Gavioli, p. 126.

Bibliografia

- Gérard-Georges Lemaire, Monet, in Art dossier, Giunti, 1990.

- Vanessa Gavioli, Monet, in I Classici dell'Arte, vol. 4, Rizzoli, 2003.

- Giulio Carlo Argan, L'arte moderna, 1770/1970, Sansoni, 1978 [1970].

- Giorgio Cricco, Francesco Di Teodoro, Il Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’arte, Dal Barocco al Postimpressionismo, Versione gialla, Bologna, Zanichelli, 2012.

- Piero Adorno, L'arte italiana, vol. 3, G. D'Anna, maggio 1988 [gennaio 1986].

Voci correlate

- Claude Monet

- I mucchi di fieno (serie di Monet)

- Impressionismo

Altri progetti

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su serie della Cattedrale di Rouen

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su serie della Cattedrale di Rouen

Collegamenti esterni

- (EN) La série des cathédrales de Rouen, su mcah.columbia.edu. URL consultato il 2 novembre 2015 (archiviato dall'url originale il 30 ottobre 2015).

- (FR) La série des cathédrales de Rouen, su cathedrale-rouen.net.

- (FR) La révolution des cathédrales, su pileface.com.

На других языках

[de] Kathedrale von Rouen (Monet)

Die Kathedrale von Rouen ist eine 33[1] Gemälde umfassende Bilderserie von Claude Monet, die zwischen 1892 und 1894 entstand. Sie zeigt die Kathedrale von Rouen in verschiedenen Lichtsituationen und zum Teil mit geringen Variationen des Standpunktes. Die Bilder zählen zu den Höhepunkten in Monets Schaffen.[en] Rouen Cathedral (Monet series)

The Rouen Cathedral series was painted in the 1890s by French impressionist Claude Monet. The paintings in the series each capture the façade of the Rouen Cathedral at different times of the day and year and reflect changes in its appearance under different lighting conditions.[1][fr] Série des Cathédrales de Rouen

La série des Cathédrales de Rouen est un ensemble de 30 tableaux peints par Claude Monet représentant principalement des vues du portail occidental de la cathédrale Notre-Dame de Rouen (deux autres tableaux représentent la cour d'Albane), peintes à des angles de vues et des moments de la journée différents, réalisées de 1892 à 1894.- [it] Cattedrali di Rouen (serie di Monet)

[ru] Руанский собор (серия картин)

«Руанский собор» — серия картин французского художника-импрессиониста Клода Моне, исполненная в 1892—1895 годах. Всего в этой серии Моне написал 35 картин: 28 видов самого собора вблизи, 4 общих городских плана Руана с явной доминантой собора, 3 вида примыкающего к собору двора Альбана с пристроенным к собору домом и улицей Эписери, ведущей к собору.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии