art.wikisort.org - Künstler

Heinrich Stegemann (* 15. September 1888 in Hamburg; † 2. September 1945 ebenda) war ein deutscher Maler und Bildhauer.

Leben

Bereits parallel zu seiner Malerlehre in den Jahren 1904 bis 1906 nahm Heinrich Stegemann an Kursen von Franz Breest an der Altonaer Kunstgewerbeschule teil. Anschließend konnte er durch ein Stipendium in den Jahren 1906 und 1907 ein Studium an der Kunstgewerbeschule aufnehmen. Von 1909 bis 1913 setzte er sein Studium an der Kunstakademie Weimar fort.

Der Krieg bildet in Heinrich Stegemanns großem Œuvre einen Schwerpunkt. Als 26-Jähriger wurde er, 1915 aus dem Studium in Italien zurückkehrend, an die Westfront des Ersten Weltkriegs geschickt. Stegemann kämpfte bis 1918 teilweise an schweren Frontabschnitten, wurde verwundet und verschüttet, nach einem Lazarettaufenthalt erneut an der Front eingesetzt. Die Front-Erlebnisse gehörten zu den bittersten seines Lebens und verfolgten ihn traumatisch bis zum Lebensende.[1] Ab 1918 war er in Hamburg als freischaffender Künstler tätig. Er gehörte sowohl der Novembergruppe, seit 1927 dem Deutschen Künstlerbund[2], als auch im Jahre 1920 der Hamburgischen Künstlerschaft an. Er hat der Griffelkunst-Vereinigung Hamburg Arbeiten zur Verfügung gestellt.[3]

1936 erfolgte die durch die Reichskunstkammer angeordnete Schließung der letzten DKB-Jahresausstellung Malerei und Plastik in Deutschland im Hamburger Kunstverein, deren Ausstellungsleiter er war.[4] Stegemanns eigener Beitrag zu dieser Ausstellung befindet sich heute in der Hamburger Kunsthalle. 1937 wurden in der Aktion „Entartete Kunst“ Arbeiten Stegemanns aus der Nationalgalerie Berlin im Kronprinzen-Palais, dem Schlesischen Museum der Bildenden Künste Breslau, der Deutschen Graphikschau in Görlitz, der Kunsthalle Hamburg, dem Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg, der Kunsthalle Kiel, dem Kaiser-Friedrich-Museum Magdeburg und der Städtischen Bildergalerie Wuppertal-Elberfeld beschlagnahmt. Bis auf zwei, deren Verbleib ungeklärt ist, wurden sie danach vernichtet.[5] Schließlich wurde nach einem Bombenangriff auf Hamburg im Jahre 1943 durch den dadurch ausgelösten Brand nahezu sein gesamtes Lebenswerk vernichtet. Den Nachlass Heinrich Stegemanns beherbergt das Städtische Museum Flensburg.[6] In der privaten Sammlung von Wilhelm Werner (Kunstsammler) befinden sich 22 Gemälde und 100 Arbeiten auf Papier von Heinrich Stegemann.[7]

Stegemann starb an einem Krebsleiden und wurde auf dem Stellinger Friedhof in Hamburg-Stellingen in dem Grab seiner Eltern beigesetzt, wo sich am Eingang nahe dem Friedhofsbüro ein von ihm gestalteter Grabstein mit dem Relief einer Maurerszene (sein Vater war Maurer) befindet.[8][9][10]

In der neuen Mitte Stellingen soll ein Platz nach Stegemann benannt werden.[11]

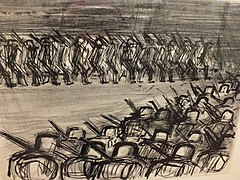

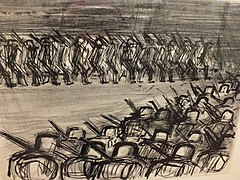

Lithografien vom Kampfgeschehen im Ersten Weltkrieg

Blick über ein Kampfgelände, 1937 (Sammlung Maike Bruhns)

Blick über ein Kampfgelände, 1937 (Sammlung Maike Bruhns) Marschierende Soldaten in zwei Zügen, 1937 (Sammlung Maike Bruhns)

Marschierende Soldaten in zwei Zügen, 1937 (Sammlung Maike Bruhns) Heerstraße, 1937 (Sammlung Maike Bruhns)

Heerstraße, 1937 (Sammlung Maike Bruhns)

Kunststiftung Heinrich Stegemann

Annegret Moderegger und Burchard Bösche gründeten im Dezember 2007 die Kunststiftung Heinrich Stegemann, beide gehören dem Vorstand an. Die Stiftung widmet sich der Kunst im öffentlichen Raum, der alten Musik mit Hamburger Bezug, speziell zur Gänsemarktoper und generell der Kunst mit demokratischem Anspruch. Gefördert wurden u. a. Wandbilder zu den Sülzeunruhen 1919, zu den Gründern der Genossenschaft „Produktion“, zu dem Justizmord an dem jugendlichen Widerständler Helmuth Hübener und dem Streik in der Lauensteinschen Waggonfabrik (1869) (Wandbild am Gewerkschaftshaus Hamburg). Die Stiftung hat verschiedene Ausstellungen initiiert, u. a. zusammen mit der Alfred Toepfer Stiftung F.V.S.: Heinrich Stegemann 1888–1945, Bilder vom Krieg (2015) und mit der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg: Malerei und Plastik in Deutschland 1936. Die Geschichte einer verbotenen Ausstellung. (2016). Heinrich Stegemann – „Ein großer Maler in Stellingen“, Gemälde-Holzschnitte-Lithografien-Aquarelle aus der Sammlung von Maike Bruhns, katholisches Trauerzentrum in Hamburg-Stellingen, September bis Oktober 2022.

Literatur/Quellen

- Hamburger Ansichten – Maler sehen die Stadt, Hamburger Kunsthalle, Wienand Verlag, S. 194

- Heinrich Stegemann 1880–1945, Bilder vom Krieg. Ausstellungskatalog, Herausgeber: Kunststiftung Heinrich Stegemann, 2015, ISBN 978-3-7386-5611-4.

Weblinks

- Literatur von und über Heinrich Stegemann im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Biografie auf galerie-herold.de

- Porträt „Der Türke“, Kohlezeichnung, 1920

- Internetseite der Kunststiftung Heinrich Stegemann

Einzelnachweise

- Heinrich Stegemann 1880–1945, Bilder vom Krieg. Ausstellungskatalog, Herausgeber: Kunststiftung Heinrich Stegemann, 2015, ISBN 978-3-7386-5611-4

- kuenstlerbund.de: Ordentliche Mitglieder des Deutschen Künstlerbundes seit der Gründung 1903 / Stegemann, Heinrich (Memento des Originals vom 4. März 2016 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (abgerufen am 2. Januar 2016)

- Vorwärts- und nicht vergessen, Arbeiterkultur in Hamburg um 1930, S. 256–257, Berlin 1982, ISBN 3-88725-110-5

- "Malerei und Plastik in Deutschland 1936" - Die Geschichte einer verbotenen Ausstellung, Schriften der Kunststiftung Heinrich Stegemann Nr. 3, Norderstedt 2016, ISBN 978-3-7412-1036-5

- Stale Session. Abgerufen am 12. Juni 2022.

- Ausstellungskatalog 34. Jahresausstellung Bonn. 1936 verbotene Bilder, Deutscher Künstlerbund e.V., Berlin 1986. (S. 88/89)

- Ulrich Luckhardt: Heinrich Stegemann, in: ders.: Die Sammlung des Hausmeisters Wilhelm Werner (= Katalog zur Ausstellung vom 18. September 2011 bis 15. Januar 2012 in der Hamburger Kunsthalle). Mare Verlag, Hamburg 2011, ISBN 978-3-936543-72-8, S. 45

- Abbildung Grabstein bei stegemann-stiftung.de

- Friedhofsplan

- Website Stellinger Friedhof

- Straßennamen neue Mitte Stellingen

| Personendaten | |

|---|---|

| NAME | Stegemann, Heinrich |

| KURZBESCHREIBUNG | deutscher Maler |

| GEBURTSDATUM | 15. September 1888 |

| GEBURTSORT | Hamburg |

| STERBEDATUM | 2. September 1945 |

| STERBEORT | Hamburg |

На других языках

- [de] Heinrich Stegemann

[en] Heinrich Stegemann

Heinrich Stegemann (15 September 1888, Hamburg – 2 September 1945, Hamburg) was a German Expressionist painter and sculptor.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии