art.wikisort.org - Artiste

Charles de La Fosse, né le à Paris, où il est mort le , est un peintre français.

Pour les articles homonymes, voir de la Fosse.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | Paris, France |

| Nationalité | |

| Activité |

Peintre |

| Formation |

École des beaux-arts de Paris |

| Maître | |

| Lieux de travail |

Rome (- |

| Influencé par |

Il est considéré comme l'un des peintres français les plus importants vers 1700, avec Antoine Coypel et Jean Jouvenet, assurant la transition entre les XVIIe et XVIIIe siècles, entre l'art de Charles Le Brun et celui d'Antoine Watteau.

Biographie

Formation

L'Élève de Charles Le Brun

Il naît à Paris dans une famille d'orfèvres. Fils d’un joaillier qui lui donna le goût pour la peinture, après un premier apprentissage chez François Chauveau, il entre en apprentissage dans l'atelier de Charles Le Brun en 1654-1655. Il y reste trois ans et se familiarise avec les règles imposées par le grand décor, en travaillant sur les chantiers du séminaire de Saint-Sulpice et de l'Hôtel Lambert[1]. Il fut influencé par son clacissisme et devint l’un de ses disciples les plus connus. Les progrès rapides du jeune La Fosse furent tels que Le Brun, en grand observateur, découvrit bientôt, par la singularité de ses premiers essais, ce qu’il deviendrait un jour et présagea dans quelle partie de la peinture il devait paraître avec plus de succès.

Le voyage en Italie (Rome et Venise) (1658-1664)

Il part faire son voyage en Italie, probablement en 1658 et Charles Le Brun, avec l'aide de Colbert, lui fit obtenir une pension de Louis XIV pour y poursuivre ses études. Il passe deux ans à Rome et y étudie surtout Raphaël et les Antiques. Il passe ensuite trois ans à Venise ce qui est peu courant à l'époque. Il se passionne pour les grands peintres vénitiens du XVIe siècle, les œuvres du Giorgione, du Titien, des Bassano, de Véronèse, du Le Tintoret et du Corrège, dont il chercha à découvrir les grands principes et les effets qu’ils ont su répandre dans leurs ouvrages. À la vue de leurs œuvres, La Fosse se fit une méthode de couleur et de clair-obscur qu’il mit ensuite en pratique dans toutes ses productions.

Renommée

Le Retour en France en 1664

Ayant appris la peinture à fresque, il revint en France avec une technique presque inconnue jusqu’à lui et il se tourna vers un langage baroque privilégiant les trouvailles chromatiques. Il travaille dans l'équipe de peintres de Charles Le Brun et participa en 1666-1667 à différents chantiers aux Palais des Tuileries. Il fit une rapide fortune et marqua cette époque comme un des peintres les mieux doués de son pays. La Fosse, dont le genre de talent semblait devoir appartenir à l’école vénitienne ou flamande, est celui des artistes du XVIIe siècle, qui, le premier, ait deviné les secrets de l’effet et de la couleur.

Il obtint des commandes prestigieuses et en 1673, l’Académie de peinture le reçut parmi ses membres pour son tableau de l’Enlèvement de Proserpine. En 1674 il en est nommé professeur et directeur en 1699. Les commandes royales s'enchaînent et on peut suivre son parcours à travers les Grands Appartements de Versailles jusqu'en 1680, et grâce aux nombreux décors privés dont on garde la trace dans les archives[1].

Séjour à Londres (1689-1691)

La renommée ayant porté le nom de La Fosse au-delà des frontières, celui-ci visita Londres, où il fut appelé par un amateur distingué, Lord Montaigu, ancien ambassadeur en France, pour y décorer son palais, Montagu House, situé à Bloomsbury, avec James Parmentier. Il passa plus de deux ans en compagnie des décorateurs Jacques Rousseau (1630-1693) et Monnoyer. Charles II en fut si émerveillé qu’il offrit de grands avantages à La Fosse s’il voulait se fixer en Angleterre.

Chez Jules Hardouin-Mansart en 1692

Mais Charles Le Brun étant mort en 1690, Jules Hardouin-Mansart, qui venait d’achever le dôme de l' Hôtel des Invalides et était devenu le directeur des travaux ordonnés par Louis XIV, rappela La Fosse auprès de lui en 1692, le logea dans sa maison, et lui demanda des esquisses pour la décoration des Invalides. Voulant encore ajouter à la magnificence de ce monument, La Fosse peignit à fresque l’intérieur du dôme de 1702 à 1706. En 1702 il devient recteur de l'Académie sous la direction d'Antoine Coysevox, mais Mansart mourut à son tour en 1708, et La Fosse dut partager avec les frères Bon et Louis Boullogne, et avec Jean Jouvenet, les peintures de l’hôtel des Invalides.

Il eut comme élève François Marot qui, selon Pierre-Jean Mariette, était également son neveu[2].

Chez Pierre Crozat (1706-1716)

À la mort de Mansart en 1708, La Fosse s’était retiré depuis 2 ans, chez le célèbre collectionneur et financier Pierre Crozat, qui voulut le loger toute sa vie dans son hôtel, rue de Richelieu, à Paris, dans l'Hôtel Crozat (dit plus tard Hôtel de Choiseul). Il y peignit un plafond qu’il termina en 1707. « L’on ne sauroit assez admirer, dit Germain Brice, avec quel art il a su tirer avantage de la place qu’il avoit à peindre ; son ciel est peint avec tant de vérité et d’harmonie que la voûte semble effectivement percée en cet endroit-là. ». Chez Crozat, Charles de La Fosse travaille avec le jeune Watteau, dont les paysages s'inspirent fortement du maître. Le marchand Gersaint raconte qu'il a généreusement parrainé Watteau pendant les deux dernières années de sa vie[1]. La Fosse peint le plafond du château de Montmorency, bâti par Crozat, sur le thème de Phaéton.

À la mort de La Fosse chez Crozat en 1716, sa veuve continua d’occuper l’appartement de l’attique qu’il habitait. Son neveu était le poète tragique Antoine de La Fosse et son beau-frère le paysagiste Jean-Baptiste Forest.

Œuvre

Décors

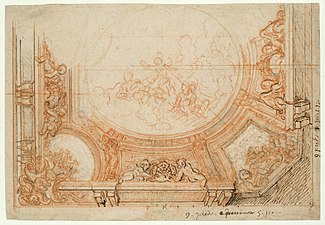

Peignant indifféremment à l’huile et à fresque, il pourrait, « sans son défaut de proportion dans les figures, la dureté des draperies et l’emphatique de ses compositions, compter comme un maître dans l’art ». Ce peintre était né spécialement pour les grandes machines ; c’est dans les dômes, dans les plafonds, que brillent surtout ses talents et sa capacité à percer les voûtes et y transporter le soleil dans tout son éclat. De La Fosse est celui de tous les peintres de l’école française qui a le plus de ressemblance avec Véronèse, dont il rappelle le goût dans ses grandes ordonnances.

Retour d'Italie en 1664

- Commande de dix tableaux pour la chapelle des Gonfalons à Lyon[3], aujourd'hui dans l'Église Saint-Bonaventure (?). Il n’en fit que deux : la Visitation et l’Adoration des Rois.

- Décors d'églises à Paris:

- Adam et Ève, et le Mariage de la Vierge (1667-1670) pour la chapelle des Mariages de l'église Saint-Eustache, pour faire pendant à la chapelle du Baptême, que décorait Mignard avec lequel il entra en lutte. Ces peintures dont on vantait le coloris, furent détruites, comme celles de Mignard, lors de la construction du nouveau portail de Saint-Eustache. Un esquisse du Mariage de la Vierge (huile sur toile, 117 × 83 cm) est conservée au Musée du Louvre[4].

- L'Assomption, dôme et chœur à fresque pour l'église Notre Dame de l'Assomption à Paris (1676). Ce travail fut jugé inférieur à ses précédents ouvrages.

- La Résurrection de la fille de Jaïre (vers 1680), église Notre-Dame-de-la-Nativité de Bercy

- L’Enlèvement de Proserpine (vers 1673) 145 × 180 cm, École des Beaux-Arts (Paris)[1]

- L'Assomption (vers 1675), 91 × 91,2 cm, Musée Magnin, Dijon

- La Présentation de la Vierge au temple (1682), huile sur toile, 307 × 401 cm, décor pour le couvent des Grands Carmes à Toulouse. Aujourd'hui au Musée des Augustins[5].

Décor du château de Choisy (1682-1686), commandé par la duchesse de Montpensier

À Londres de 1689 à 1691

Il décore le salon et le grand escalier de Montagu House, avec James Parmentier en compagnie des décorateurs Jacques Rousseau (1630-1693) et Monnoyer. Il peint deux plafonds, l’Apothéose d’Isis et l’Assemblée des Dieux.

Versailles et les résidences princières

Il commence le chantier de Versailles dès 1674 et il y travaillera jusqu'en 1710.

- Salon d'Apollon (vers 1672) : Le Lever du Soleil, esquisse préparatoire, huile sur toile, diamètre : 99 cm, Musée des beaux-arts de Rouen[6]

- Salle de Diane : l’Arrivée de Jason à Colchos et Alexandre chassant aux lions (plafonds)

- Salle du trône (plafonds) : Auguste faisant construire le port de Misène ; Vespasien dirigeant les travaux du Colisée ; Coriolan fléchi par les larmes de Véturie sa mère ; Alexandre rendant à Parus ses États ; au centre, Apollon environné des Saisons et des figures allégoriques de la France, de la Magnanimité et de la Magnificence.

La fin des travaux des Grands Appartements en 1680 avec Le Sacrifice d'Iphigénie (dessus de cheminée de la salle de Diane) révèle un écart du style de Le Brun et son adoption définitive des leçons de Rubens. De cette époque date le début de la « querelle du coloris ».

- Salon des Malachites au Grand Trianon (1688) : Clytie changée en tournesol, huile sur toile, 131 × 159 cm[1] ; Apollon et Thétis, 168 × 149 cm, et Le Repos de Diane

- Cabinet du Billard du Petit Appartement du roi (1701) : Moïse sauvé des eaux (1701), huile sur toile, 125 × 110 cm, Musée du Louvre, Paris[7]

- Chapelle (1708 à 1710) : La Résurrection du Christ, fresque du cul-de-four

- Peintures pour le château de Versailles

- Le Lever du Soleil (1672), esquisse, Rouen.

- Clytie changée en tournesol (1688), Grand Trianon.

- Apollon et Thétis (1688), Grand Trianon.

- Jason et les Argonautes, plafond peint du salon de Diane.

- Auguste fait bâtir le port de Misène, plafond.

- Moïse sauvé des eaux (1701), pour le cabinet du Billard. Paris, musée du Louvre.

- Vue de la chapelle royale de Versailles, dont La Fosse a peint la Résurrection du cul-de-four.

- Pour le château de Meudon, racheté par Louvois en 1679

- plusieurs plafonds peints dont Le Triomphe de Pandore pour le cabinet d'angle du rez-de-chaussée[8]

- Hercule entre la Volupté et la Vertu, Musée de la faïence et des beaux-arts, Nevers

- un grand tableau ayant pour thème Coriolan et quelques tableaux pour l'appartement du Grand Dauphin.

- Pour le château de Marly (1699) une allégorie de l'Automne : Bacchus et Ariane, huile sur toile, 242 x 185 cm, musée des beaux-arts de Dijon, Dijon[9]

L'Église royale des Invalides (1702 à 1706)

Les fresques de l’intérieur du dôme des Invalides furent son ouvrage capital. Il représente Saint Louis déposant sa couronne et son épée entre les maint de Jésus-Christ, assis au milieu d’une gloire et accompagné de la Vierge, et peint quatre pendentifs représentant les évangélistes avec leurs attributs et entourés d’anges (huile sur toile, Diam. 199 cm)[1]. Noël Cochin a gravé d’après lui ces peintures, en 22 planches. En 1771, Doyen restaura ces peintures fort endommagées par le temps.

- Peintures de l'église des Invalides à Paris

Autres décors

Il peignit dans la galerie de l'Hôtel Crozat un plafond représentant la Naissance de Minerve, terminé en 1707. Ce plafond fut transposé sur toile en 1786, lors de la démolition de l’hôtel de Crozat, devenu l’hôtel de Choiseul, rue de Richelieu.

Il prépare un décor constitué d'un ensemble de cinq tableaux relatant l'enseignement du Christ, pour l'église des Oratoriens à Rouen, aujourd'hui détruite[10]. Le Musée des Beaux-Arts de Rouen en conserve une esquisse Jésus parmi les docteurs (vers 1707), huile sur toile, 30 × 49 cm[11].

De 1709 à 1715 il réalise des tableaux pour la cathédrale Notre-Dame de Paris. En 1715 il réalise L'Adoration des mages (huile sur toile, 447 × 427 cm). C'est un des six tableaux illustrant la vie de la Vierge, commandés par le chanoine Antoine de La Porte au roi Louis XIV pour la décoration du chœur. Il est aujourd'hui conservé au Musée du Louvre[12].

Tableaux

Les peintures de Charles de La Fosse sont conservées, pour la grande majorité, dans les musées français et étrangers du monde entier, outre les fresques peintes sur les lieux, comme aux Invalides ou Versailles. Le Nationalmuseum de Stockholm conserve de La Fosse plusieurs œuvres[13]. Seules quelques peintures sont encore conservées dans des collections particulières.

- Portrait d'Armand Jean Vignerod du Plessis, duc de Richelieu, conduit vers la Victoire (1670-1675), huile sur toile, 278 × 194 cm, Musée des Beaux-Arts de Tours[14]

- L’Apparition du Christ à Marie Magdeleine ou Noli me tangere (1685-1690), 86 × 65 cm, Musée de l'Ermitage, Saint-Petersbourg[15]

- Le Christ dans le désert entouré d'anges (1685-1695), huile sur toile, 143 × 193 cm, Musée de l'Ermitage, Saint-Petersbourg[16]

- Le Repos de Diane (vers 1688), huile sur toile, 165 × 175 cm, Musée des beaux-arts, Rennes[17]

- Vénus présentant des armes à Enée[18] (vers 1690), Musée des beaux-arts de Brest, huile sur toile, 114 x 94 cm[19]

- Vénus demande à Vulcain de forger l'armure d'Énée (1690-1699), huile sur toile, 179 × 152 cm, Musée des Beaux-Arts de Nantes[20]

- Acis et Galatée (1699-1704), Huile sur cuivre, 104 × 90 cm, Musée du Prado, Madrid[21]. Interprété en gravure par Edme Jeaurat.

- Jésus donnant les clefs à saint-Pierre (vers 1700), 510 x 375 cm, Palais des beaux-arts de Lille[22]

- Diane au bain avec toutes ses nymphes[réf. souhaitée]

- La Déification d’Énée, huile sur toile, 179 × 152 cm[23], huile sur toile, Musée des beaux-arts, Nantes.

- Les adieux d'Hector et d'Andromaque, Salon de 1699, huile sur toile, 1,22 x 1,43 m, collection particulière, France.

Dans ses dernières années, La Fosse s'inspire fortement de Rembrandt, comme dans le tableau Suzanne au bain qui lui est attribué :

Dessins

- Paris, Beaux-arts de Paris :

- « Ha pauvre charpentier », sanguine, plume et encre brune, lavis d'encre de Chine. H. 0,167 ; L. 0,120 m[25]. Cette feuille fait vraiment office de curiosité parmi les dessins de la collection des Beaux-arts de Paris tant par son sujet, que par sa technique et son style. Charles de la Fosse, qui signe ce dessin (entre 1711 et 1716), représente un homme de condition très modeste assis à même le sol. C'est à la plume qu'il trace les traits de cette figure populaire avec une grande spontanéité. Ce sujet pourrait être une référence à un passage de l'ouvrage publié en 1711, Le Diable babillard ou indiscret, roman picaresque du XVIIIe siècle[26].

- Dessins de Charles de La Fosse

- Tête de la Vierge, New York, Metropolitan Museum of Art.

- Le Sacrifice d'Iphigénie, New York, Metropolitan Museum of Art.

- Seigneur assis, New York, Metropolitan Museum of Art.

- Projet de plafond, New York, Metropolitan Museum of Art.

Notes et références

- Valérie Bougault, « Charles de La Fosse, le maître des Lodernes : l’oeil de Clémentine Gustin-Gomez », Connaissance des Arts, no 648, , p. 68-73

- Dominique Brême, « Fiche 315 A », L’Objet d’Art, no 315, , p. 83

- Chapelle des Gonfalons, Lyon en 1755

- Mariage de la Vierge, Louvre

- Présentation au Temple, Toulouse

- Lever du Soleil, Rouen

- Moïse sauvé, Louvre (atlas)

- Revue Objet d'art 2001

- Automne, Dijon

- Oratoriens, Rouen (histoire)

- Jésus et les Docteurs, Rouen (joconde)

- Adoration des mages, Louvre

- Oeuvres conservées au National museum de Stockholm (Suède).

- Duc de Richelieu, Tours (musée)

- Noli me tangere, Ermitage

- Christ dans le désert, Ermitage

- Repos de Diane, Rennes

- Vénus et Enée, Brest (image)

- Renaissance du Musée de Brest, acquisitions récentes : [exposition], Musée du Louvre, Aile de Flore, Département des Peintures, 25 octobre 1974-27 janvier 1975, Paris, , 80 p.

- Vénus et Vulcain, Nantes (Rkd)

- Acis et Galatée, Prado

- Jésus donnant les clefs, Lille (image rmn)

- Déification d’Énée, Nantes (Image rmn)

- Suzanne, Montauban (joconde)

- « "Ha pauvre charpentier", Charles de la Fosse », sur Cat'zArts

- Sous la direction d’Emmanuelle Brugerolles, De Poussin à Fragonard : hommage à Mathias Polakovits, Carnets d’études 26, Beaux-arts de Paris éditions, 2013, p. 78-81, Cat. 14.

Annexes

Bibliographie

- Clémentine Gustin-Gomez, Charles de La Fosse, 1636-1716 : le maître des Modernes, Paris, Faton, 2006, Catalogue raisonné en deux volumes (ISBN 9782878440836).

- Jean Chrétien Ferdinand Hoefer, Nouvelle Biographie générale, t. XVII-XVIII, Paris, Firmin-Didot, 1861, p. 806-7.

- Charles Lecarpentier, Galerie des peintres célèbres, avec des remarques sur le genre de chaque maître, Paris, Treuttel et Wurtz, 1821, p. 102-6.

- Béatrice Sarrazin (dir.), Adeline Collange-Perugi (dir.), Clémentine Gustin-Gomez (dir.), Charles de La Fosse (1636-1716) : le triomphe de la couleur, Somogy éditions, 239 p.

- publications en ligne des actes du colloque international sur Charles de La Fosse, sur le site du Centre de recherche du château de Versailles.

Liens externes

- Notices d'autorité :

- Fichier d’autorité international virtuel

- International Standard Name Identifier

- Bibliothèque nationale de France (données)

- Système universitaire de documentation

- Bibliothèque du Congrès

- Gemeinsame Normdatei

- Bibliothèque nationale de Pologne

- Bibliothèque universitaire de Pologne

- Bibliothèque nationale tchèque

- Bibliothèque nationale du Portugal

- WorldCat

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- AGORHA

- Bridgeman Art Library

- Musée des beaux-arts du Canada

- National Gallery of Victoria

- (en) Art UK

- (en) Bénézit

- (en) British Museum

- (en + de) Collection de peintures de l'État de Bavière

- (en) Grove Art Online

- (en) Musée d'art Nelson-Atkins

- (es + en) Musée du Prado

- (de + en) Musée Städel

- (en) MutualArt

- (en) National Gallery of Art

- (en) National Portrait Gallery

- (en + sv) Nationalmuseum

- (nl + en) RKDartists

- (en) Union List of Artist Names

- « Charles de La Fosse », dans la base Joconde.

- « Charles de la Fosse (1636-1716) le triomphe de la couleur », sur proantic.com, 4 avril 2015.

- charlesdelafosse.fr, mises à jour du catalogue raisonné par Clémentine Gustin-Gomez

- Portail de la peinture

- Portail du classicisme

- Portail de la France du Grand Siècle

На других языках

[de] Charles de La Fosse

Charles de La Fosse (* 15. Juni 1636 in Paris; † 13. Dezember 1716 ebenda), auch Delafosse und seltener deutsch de Lafosse geschrieben, war ein französischer Maler.[en] Charles de La Fosse

Charles de La Fosse (or Lafosse; 15 June 1636 – 13 December 1716) was a French painter born in Paris.[1][es] Charles de La Fosse

Charles de La Fosse (París, 15 de junio de 1636- 13 de diciembre de 1716),[1] fue un pintor y retratista francés, máximo exponente del barroco galo junto a Charles Le Brun.- [fr] Charles de La Fosse

[it] Charles de La Fosse

Charles de La Fosse (Parigi, 15 giugno 1636 – Parigi, 13 dicembre 1716) è stato un pittore francese.[ru] Лафосс, Шарль де

Шарль де Лафо́сс, де Ла Фосс (фр. Charles de La Fosse; 15 июня 1636, Париж — 13 декабря 1716, там же) — живописец французского классицизма; ученик Шарля Лебрена.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии