art.wikisort.org - Artiste

Guillaume Bonnet est un sculpteur et médailleur français né le à Saint-Germain-Laval et mort le à Lyon[1].

Pour les articles homonymes, voir Guillaume Bonnet et Bonnet.

| Naissance | Saint-Germain-Laval (Loire) |

|---|---|

| Décès |

(à 52 ans) 2e arrondissement de Lyon |

| Sépulture |

Cimetière de Loyasse |

| Nationalité |

Française |

| Activités |

Sculpteur, médailleur |

| Membre de |

Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon (- |

|---|---|

| Maîtres |

Fontaine de la place du Maréchal-Lyautey, église Saint-Pierre de Vaise, palais de la Bourse, hôtel de ville de Lyon |

Biographie

Enfance

Guillaume Bonnet est le fils aîné de François Bonnet (1798-1834) et de Marguerite Désendre (1796-1834). Son père, d'abord cultivateur dans le hameau de Marcillieux, devient mousselinier et installe sa famille à Vaise en 1832. Il meurt deux ans plus tard, rapidement suivi par son épouse. Guillaume Bonnet est alors pris en charge par une dame charitable[2], Mme Picard[3] et également placé sous la protection de Faissolle, ancien directeur des Poudres. Un de ses instituteurs, frère de la Doctrine chrétienne, remarque son talent pour la sculpture.

Formation

En 1836, Guillaume Bonnet entre dans l'atelier de Léopold de Ruolz, professeur de sculpture à l'École des beaux-arts de Lyon. Il commence petit à petit à se faire reconnaître : il obtient une première mention au prix de sculpture en 1840 et en 1841, un premier prix d'ornement. En 1842, la médaille d'or du prix de sculpture lui est décernée par le Gouvernement.

Il arrive alors à Paris, encouragé par son maître. Là, il travaille successivement dans des ateliers de James Pradier (1790-1852), Jules Ramey (1796-1852) ou encore Auguste Dumont (1801-1884). Parallèlement à sa formation de sculpteur, Guillaume Bonnet apprend la gravure en médaille chez Raymond Gayrard (1777-1858) puis chez Jacques-Édouard Gatteaux. En 1843, il est admis à l'École des beaux-arts de Paris. Sa première œuvre connue est un buste d'enfant, entre 1844 et 1846, une sculpture d'une grande vérité et d'une grande finesse[4]. Il obtient le second prix de Rome en gravure de médaille et pierre fine avec une médaille représentant Mercure formant le caducée.

Débuts dans la sculpture et voyage en Italie

À Paris, il fréquente les grandes personnalités de son temps : Juliette Récamier, par l'intermédiaire de Madame de Vigan, François-René de Chateaubriand ou Henri Lacordaire. Ces rencontres lui valent d'ailleurs d'importants succès au Salon, où il expose, entre 1845 et 1848, notamment les portraits du père Lacordaire et de Chateaubriand. Il obtient alors sa première commande de l'État : un buste de Descartes, ainsi qu'une embauche sur le chantier du palais du Louvre, dirigé par Félix Duban.

En 1849, Guillaume Bonnet revient en région lyonnaise, d'abord sur le chantier de la collégiale Notre-Dame d'Espérance à Montbrison, dirigé par Pierre Bossan, puis sur celui de l'église Saint-Pierre de Vaise, construite par Tony Desjardins.

Mais il n'est pas seulement récompensé pour ses sculptures. En effet, en 1852, il remporte, avec Clair Tisseur, le concours pour la création d'une épée d'honneur à l'attention de Boniface de Castellane, offerte par les Lyonnais « reconnaissants de sa conduite ferme, prudente, loyale, pendant les journées de », ainsi qu'une médaille, dessinée par Antoine-Marie Chenavard (1787-1883). Les commandes affluent mais il se cantonne à la région lyonnaise. Il fait d'ailleurs appel à des praticiens, notamment pour répondre aux commandes de l'Église. Il exécute encore, cette même année, des bustes de commande, entre autres celui de M. Simonnet, secrétaire de la chambre de commerce.

Entre et , Guillaume Bonnet fait le voyage d'Italie pour parfaire sa connaissance de l'antique et de la Renaissance.

Retour en France et vie lyonnaise

À son retour à Lyon, Bonnet participe à de nombreux chantiers : les travaux de restauration de l'hôtel de ville de Lyon — l'acrotère sud et les statues ornant l'aile gauche, ainsi que les figures allégoriques de la cheminée et les génies du plafond de la salle des fêtes —, la décoration du palais du Commerce (actuel palais de la Bourse), celle de la porte principale de la maison de son ami, le Dr Gérard, rue de l’Hôtel de Ville — représentation des Arts et du Commerce —, le fronton de la grande porte de la Caisse d'épargne — deux figures allégoriques — ou encore la fontaine de la place Morand (actuelle place du maréchal Lyautey). À cette liste s'ajoutent les deux cariatides qui ornent le portail de la Maison Berlotti, en face du palais de la Bourse, ainsi que les portraits en pied de Philibert Delorme et de Simon Maupin pour la façade du bâtiment situé en face de la façade principale de l’hôtel de ville de Lyon. Le sculpteur est donc appelé sur tous les chantiers importants de la ville.

En particulier, le chantier du palais de la Bourse est l'une de ses plus importantes réalisations. René Dardel, le créateur et l’architecte en chef du palais de la Bourse, lui passe commande des sculptures les plus importantes pour orner cet édifice. Un premier projet, produit par Dardel et étudié dans toutes ses parties par Bonnet, ne répond pas à son idéal, et l'architecte soumet un nouveau plan. À l’intérieur du palais, il sculpte en bois les 24 cariatides qui supportent le plafond de la grande salle de la Bourse. À l’extérieur, il est l'auteur de la statuaire des façades nord et sud[5]. En face du couvent des Cordeliers, le fronton de l’horloge est cantonné de deux grandes figures représentant La Paix et L’Abondance. De chaque côté, sur un groupe de deux colonnes figurent les génies de L’Étude et celui de La Science. Les angles des deux portes d’entrée sont ornés de bas-reliefs de La Justice, La Prudence, La Force et La Tempérance. Aux angles des portes cintrées figurent deux petits génies tenant des branches de chênes et d’olivier. Sur la façade principale, place de la Bourse, un autre fronton d’horloge est entouré de deux génies et de quatre atlantes en termes supportant les armes de la ville. De chaque côté, deux figures assises, de quatre mètres de hauteur, représentent Les Arts industriels et Les Arts de l’ingénieur, roulage et navigation. D’autres figures supportent l'entablement de l’édifice.

Il réalise encore deux muses sur l'attique de l'opéra, Thalie et Calliope, et la statue d'Amédée Bonnet à l'Hôtel-Dieu.

Ces travaux méritent à Bonnet, de la part de son premier maître à Paris, Auguste Dumont, ce compliment flatteur « Mon cher ami, vous avez fait en quelques mois plus que je n’ai fait dans ma vie entière ![réf. nécessaire] »

L'empereur Napoléon III lui remet la croix de la Légion d’honneur lors de l’inauguration du palais de la Bourse. Sa participation au décor de l'édifice lui vaut d'ailleurs le surnom de « Michel-Ange lyonnais ». Il réalise les bustes posthumes des « Lyonnais dignes de mémoire ». Il répond au concours lancé en 1865 par la Ville de Lyon pour l'érection d'une statue du préfet Claude-Marius Vaïsse sur la place de l'Impératrice. Sa candidature est retenue au même titre que celles de Jean-Marie Bonnassieux, Augustin Courtet, Joseph Fabisch — avec lesquels il est de nombreuses fois en concurrence — et François-Félix Roubaud[6]. Il a également sculpté plusieurs maquettes de la Vierge en lien avec les différentes apparitions du XIXe siècle (La Salette, Lourdes).

Il est élu le à l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon au fauteuil 3, section 4 Lettres-arts, sur un rapport de Antoine-Marie Chenavard[7].

Le , il épouse Catherine Regaudiat, dont il aura une fille, Jeanne-Antoinette Bonnet. Celle-ci épouse le le peintre Étienne Couvert[7].

Guillaume Bonnet meurt le à Lyon[2]. Il est inhumé au cimetière de Loyasse, dans une concession perpétuelle gratuite accordée par délibération du conseil municipal de Lyon. Un monument a été élevé à sa gloire par une commission présidée par Antoine-Marie Chenavard. Il a été réalisé par son confrère et disciple Étienne Pagny (1829-1898), par galvanoplastie.

On raconte l'anecdote suivante à propos de l'autoportrait de Bonnet, placé sur son tombeau au cimetière de Loyasse : « On me croit laid. C'est une erreur, je suis beau mais on ne sait pas me voir. J'expliquerai ma physionomie dans mon buste. Je ne veux pas être un homme incompris ». Marcas, qui rapporte cette anecdote explique que Bonnet s'est représenté en penseur du Moyen-Age, un penseur dont le visage exprime l'énergie, la volonté et l'intelligence[4].

Œuvres

Statuaire

- Chazay-d'Azergues : tombeau de Jean-Baptiste Philibert Rimbourg.

- Écully : tombeau de Jean Baptiste Roye-Vial.

- Lourdes, basilique de l'Immaculée-Conception : maître-autel, 1873.

- La Salette-Fallavaux, sanctuaire de Notre-Dame de La Salette : Vierge de la Salette, 1851.

- Lyon :

- Caisse d'épargne : L'Épargne et Le Travail, fronton, 1859.

- cimetière de Loyasse :

- Guillaume Bonnet, buste en bronze ornant la tombe de l'artiste, galvanoplastie d'après un autoportrait de 1872[8] ;

- Monument funéraire d'Anthelme Trimolet, bas-relief en pierre ornant la tombe du peintre[9] ;

- Monument funéraire de Claude Bonnefond, 1862, médaillon en marbre ornant la tombe du peintre[10] ;

- Monument funéraire de Michel-Philibert Genod, après 1862, médaillon en marbre ornant la tombe du peintre[11]

- Prosper Meynier, 1869, buste en pierre ornant la tombe du dessinateur mécanicien[12].

- église Saint-Pierre de Vaise : fronton et statuaire de la façade, 1853.

- Galerie des hommes dignes de mémoire :

- Victor Orsel, 1857 ;

- Madame Récamier, d'après Joseph Chinard.

- hôtel de ville : acrotère sud et cheminée de la grande salle des fêtes, cariatides du pavillon de gauche[13], sculptures et trophées de l'hôtel de ville, La Force, La Prudence, Minerve, 1853-1855.

- Hôtel-Dieu : Monument à Amédée Bonnet, 1862.

- musée des Beaux-Arts :

- Joseph Gensoul, chirurgien, 1861, buste en marbre[14] ;

- Médaille de la société des sciences industrielles à l'effigie de Ampère et Jacquard, 1868.

- Claude Bonnefond, buste ;

- Victor Orsel, 1860, buste en marbre ;

- Le Sénateur Vaïsse, 1865, statuette en plâtre ;

- Autoportrait, 1872, buste en bronze, envoyé à la fonte sous le régime de Vichy[15] ;

- La Ville de Lyon, 1865, statue en plâtre ;

- François Rozier, vers 1860, buste en plâtre ;

- Louis Benoît Perrin, 1868, buste en marbre ;

- René Dardel, 1860, buste en marbre ;

- Érato, 1864, statue en plâtre ;

- Juliette Récamier, vers 1860, buste en terre cuite, esquisse.

- massif des Terreaux : Simon Maupin et Philibert Delorme, 1858, statues détruites en 1879.

- opéra de Lyon : Calliope et Thalie, 1862, statues.

- palais de la Bourse : 24 cariatides et atlantes en bois de la salle de la Corbeille, et statuaire des façades nord et sud[5],[13].

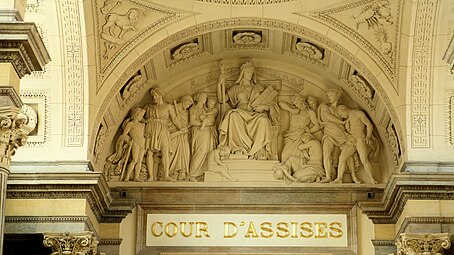

- Palais de Justice : La Justice punissant le crime, bas-relief à l'entrée de la cour d'assise.

- parc de la Tête d'or : Monument à Claude-Marius Vaïsse[13], 1865.

- place du Maréchal-Lyautey, fontaine : La Ville de Lyon, 1865, statue en marbre.

- Monument à Claude Marie Louis Malibran, 1869, envoyé à la fonte sous le régime de Vichy, dans le cadre de la mobilisation des métaux non ferreux. Remplacé par un buste en pierre par André Tajana[16].

- Montbrison, collégiale Notre-Dame-d'Espérance : bas-reliefs et statues du maître-autel, vers 1852.

- Oullins : La Ville de Lyon couronnant le buste de Jacquard, 1861, bas-relief en marbre ornant la tombe de Joseph Marie Jacquard[17].

- Localisation inconnue :

- Arlès-Dufour, 1872 ;

- Buste d'enfant (Hector Tyr), 1844-1846 ;

- Lucie Guimet, 1871 ;

- Maquette de la Vierge de Lourdes, 1872 ;

- Mercure formant le caducée, 1847, médaillon en bronze, 2e grand prix de Rome ;

- M. de Ruolz, madame et son fils, trois effigies, 1849, médaillon en bronze ;

- Pie IX, Salon de 1847 ;

- René Descartes, 1848 ;

- Chateaubriand, vers 1847, statuette ;

- Le Père Lacordaire, statuette ;

- Xavier de Ravignan, jésuite, 1846 ;

- Catherine Bonnet, née Regaudiat, 1866, médaillon en bronze.

Médaille

- Médaille commémorative de l'Exposition de Lyon, 1872.

- Médaille de l'ambulance de la gare de Perrache, 1870-1871.

- Médaille de la société des sciences industrielles à l'effigie de Ampère et Jacquard, 1868, Lyon, musée des Beaux-Arts.

- Jeton de l'Association de la Fabrique lyonnaise, 1868, Lyon, musées Gadagne.

- Œuvres de Guillaume Bonnet

- Monument à Amédée Bonnet (1862), Hôtel-Dieu de Lyon.

- Monument funéraire d'Anthelme Trimolet, Lyon, cimetière de Loyasse.

- Maître-autel (1852), collégiale Notre-Dame-d'Espérance de Montbrison.

- La Justice punissant le crime, palais de justice historique de Lyon.

- La Paix et l’Abondance, Lyon, palais de la Bourse, façade sud.

- La Sagesse et la Justice, Lyon, palais de la Bourse, fronton, façade sud.

- Figures allégoriques, fronton, Lyon, palais de la Bourse, façade nord.

- Le Commerce, Lyon, palais de la Bourse, façade nord.

- Génie du Commerce, Lyon, palais de la Bourse, façade nord.

- L’Industrie, Lyon, palais de la Bourse, façade nord.

- Génie de l’Industrie, Lyon, palais de la Bourse, façade nord.

- Termes d’Hercule et compagnon, Lyon, palais de la Bourse, horloge du fronton, façade nord.

- Termes de Jupiter et compagnon, Lyon, palais de la Bourse, horloge du fronton, façade nord.

- L’Art et L’Industrie, cariatides, Lyon, 2, place de la Bourse, maison Berloty.

Notes et références

- Séverine Penlou, « Rôles et fonctions de la sculpture religieuse à Lyon de 1850 à 1914, Guillaume Bonnet (Saint-Germain-Laval 1820 – Lyon 1873), thèse de doctorat d’Histoire », sur theses.univ-lyon2.fr, .

- (en) Bénézit (ISBN 9780199773787 et 9780199899913, lire en ligne).

- Z. Marcas, Le Salut Public du 6 mai 1873.

- Elisabeth Hardouin-Fugier, Guillaume Bonnet (1820-1873), à propos des bustes de la série "Les Lyonnais célèbres", p. 44.

- « Le palais du Commerce », sur patrimoine-lyon.org.

- Gérard Bruyère, Les collections d'art du palais Saint-Jean.

- Dict. Académiciens de Lyon, p. 190.

- « Buste de Guillaume Bonnet », notice sur numelyo.bm-lyon.fr.

- « Lyon (69) : cimetière de Loyasse », notice sur landrucimetieres.fr.

- « Médaillon de Claude Bonnefond », notice sur numelyo.bm-lyon.fr.

- « Médaillon de Michel Genod », notice sur numelyo.bm-lyon.fr.

- « Buste de Prosper Meynier », notice sur numelyo.bm-lyon.fr.

- « Bonnet (Guillaume) », dans Adolphe Vachet, Nos Lyonnais d'hier : 1831-1910, Lyon, (lire en ligne), p. 46.

- « Joseph Gensoul - Buste », notice sur collections.mba-lyon.fr.

- « Autoportrait - Buste », notice sur collections.mba-lyon.fr.

- « Monument à Claude Marie Louis Malibran – Lyon (fondu et remplacé) », notice sur e-monumen.net.

- « Jacquard Joseph Marie (1752-1834) », notice sur landrucimetieres.fr.

Annexes

Bibliographie

Ouvrages

- (en) Bénézit (ISBN 9780199773787 et 9780199899913, lire en ligne).

- Séverine Penlou, « Rôles et fonctions de la sculpture religieuse à Lyon de 1850 à 1914, Guillaume Bonnet (Saint-Germain-Laval 1820 – Lyon 1873), thèse de doctorat d’Histoire », sur theses.univ-lyon2.fr, .

- Jacques Beauffret, Dictionnaire des artistes foréziens du XIXe siècle, Éditions Ceysson.

- Jean-Pol Donne, Guillaume Bonnet, les médailles du "Michel-Ange lyonnais", Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts.

- Dominique Dumas, Salons et expositions à Lyon, 1786-1918. Catalogue des exposants et liste de leurs œuvres, Tome premier, « A-E », préface de Jacques Foucart, avec la participation de Gérard Bruyère, Dijon, Éditions l'Échelle de Jacob, 2007.

- Jean-Pol Donné et Dominique Saint-Pierre (dir.), « Bonnet Guillaume », dans Dictionnaire historique des Académiciens de Lyon : 1700-2016, Lyon, éd. ASBLA de Lyon, (ISBN 978-2-9559-4330-4, présentation en ligne), p. 189-191.

.

.

Sources primaires

- Guillaume Bonnet, dossier d'œuvre de la bibliothèque du musée des Beaux-Arts de Lyon.

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- AGORHA

- Musée d'Orsay

- (de + en) Artists of the World Online

- (en) Bénézit

- (en) Union List of Artist Names

- « Guillaume Bonnet » sur Wikiphidias.

- « Guillaume Bonnet » sur la base Joconde.

- Notice biographique sur akoun.com.

- Portail de la sculpture

- Portail de la numismatique

- Portail de la métropole de Lyon

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии