art.wikisort.org - Artiste

Jean Goujon est un sculpteur et architecte français du XVIe siècle, probablement né en Normandie vers 1510 et mort selon toute vraisemblance à Bologne, vers 1567.

Pour les articles homonymes, voir Goujon.

Cet article concerne un sculpteur et architecte français. Pour le cycliste français, voir Jean Goujon (cyclisme).

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Période d'activité |

- |

| Activités |

Architecte, dessinateur, sculpteur, graveur |

| Mécène |

Henri II |

Église Saint-Denis de Berville, Buste d'enfant |

Biographie

Jean Goujon est probablement né en Normandie vers 1510. Malgré la richesse de sa production artistique, les archives ne permettent de suivre sa carrière que durant une vingtaine d'années, de 1540 à 1562[1],[2].

Il exécute ses premières œuvres, conservées à Rouen, entre 1540 et 1542. Des documents font notamment référence à son intervention pour l'exécution des colonnes soutenant la tribune des orgues de l'église Saint-Maclou de Rouen. Dans la cathédrale Notre-Dame de Rouen, la réalisation du tombeau de Louis de Brézé, mari de Diane de Poitiers, favorite d'Henri II, lui est attribuée.

Arrivé à Paris vers 1542, il travaille probablement sous la direction de l'architecte Pierre Lescot, en tant « imagier-façonnier » au jubé de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois (1544 à Noël 1545)[3]. L'ensemble architectural a disparu dès 1750 mais les bas-reliefs des Quatre évangélistes et la Déploration du Christ (cette dernière aussi connue sous le nom de Notre-Dame de pitié), sculptés par l'artiste, ont survécu et sont conservés aujourd'hui au Louvre[1].

En 1545, Jean Goujon travaille pour le connétable Anne de Montmorency et réalise Les Quatre Saisons (1548 à 1550) pour l'hôtel de Jacques de Ligneris, cousin de Pierre Lescot[3], devenu musée Carnavalet.

À partir de 1547, l'artiste entre au service du nouveau roi Henri II. Il travaillera avec d'autres sculpteurs à la décoration de l'entrée du roi à Paris en 1549, en créant la seule œuvre permanente : la fontaine des Innocents. Ses bas-reliefs, représentant des nymphes et des naïades, se trouvent aujourd'hui au musée du Louvre.

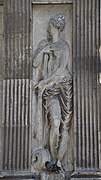

À la même époque, Jean Goujon travaille en tant que « maître sculpteur [d'après] les dessins de Pierre Lescot, seigneur de Clagny[3] » aux décorations du palais du Louvre. Entre 1548 et le début de 1549, il achève ses allégories de La Guerre et de La Paix avant d'être chargé d'exécuter les allégories de L'Histoire, de La Victoire puis de La Renommée et de La Gloire du roi. Peu après, il réalise les Cariatides de la plateforme des musiciens, achevées en 1551, dans la salle éponyme du palais du Louvre.

![Nymphe et un petit génie sur un cheval marin. Bas-relief provenant de la fontaine des Innocents, musée du Louvre (1549)[4].](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2f/P3140183_Paris_Louvre_Goujon_Nymphe_et_un_petit_g%C3%A9nie_sur_un_cheval_marin_reduct.JPG/220px-P3140183_Paris_Louvre_Goujon_Nymphe_et_un_petit_g%C3%A9nie_sur_un_cheval_marin_reduct.JPG)

En 1552, il sculpte des statues pour la cheminée du cabinet de l'Attique, situé dans l'aile occidentale et enfin, en 1555-1556, certains bas-reliefs de l'escalier d'Henri II[3].

Parallèlement, lorsqu'Henri II (ou roi Henri III)[5] fait ériger à côté de la Bastille, une nouvelle porte Saint-Antoine, à une arche, pour servir d'arc de triomphe à sa mémoire[5], Jean Goujon crée les représentations de la lMarne et de la Seine décorant les impostes de l'arcade centrale (détruite en 1778).

Ces travaux ne protègent pas le sculpteur des litiges. Un arrêt de libération du nous apprend qu'il avait été emprisonné à la requête du bailli d'Étampes, où il avait travaillé[6].

Dans un autre registre, on attribue généralement à l'artiste les gravures de la version française du Songe de Poliphile de Francesco Colonna (1546), d'après les gravures de l'édition originale (peut-être dues au studio d'Andrea Mantegna). On lui devrait également des gravures sur bois illustrant la première édition française des Dix livres d'architecture de Vitruve, traduits en 1547 par Jean Martin. Il aurait fabriqué aussi des médailles précieuses pour Catherine de Médicis.

Mort

On ignore la date précise de la mort de Goujon. De religion protestante, son emploi à la cour de France et même sa présence à Paris devinrent difficiles alors que les tensions religieuses augmentaient.

Une légende persistante veut que Goujon ait été assassiné lors de la Saint-Barthélemy. Si tel avait été le cas, il aurait été cité a posteriori comme faisant partie des célèbres martyrs du crime, ce qui ne fut pas le cas.

L’histoire de sa mort tragique fut cependant reprise dans de nombreux ouvrages d'histoire de l'art au XVIIIe et au XIXe siècle[7]. Des recherches plus récentes ont trouvé sa trace dans le milieu des réfugiés huguenots de Bologne en 1562. Il serait mort en Italie entre cette date et 1569[8].

Postérité

Vigenère témoigne de la réputation de Jean Goujon quarante ans après sa mort[9]. Son nom est depuis cité sans interruption, avec celui de Pierre Lescot, dans les descriptions des monuments de Paris.

Surnommé par des admirateurs le « Phidias français[alpha 1] » ou « le Corrège de la sculpture », Jean Goujon est avec Germain Pilon le sculpteur le plus important de la Renaissance française[1].

Il est représenté sur un des bas-reliefs du vase dit de la Renaissance, un vase en porcelaine de Sèvres créé en 1832 par Claude-Aimé Chenavard et Antonin Moine.

Style

Sculpteur et architecte, il est l'un des premiers artistes dont l'œuvre s'inspire directement de l'art antique et de la Renaissance italienne qu'il a étudiés personnellement en Italie[1]. Il sut soumettre sa sculpture, surtout ses bas-reliefs, au cadre architectural dans lequel elle devait s'inscrire[1].

Une estampe du Parmesan représentant la Mise au tombeau a inspiré Jean Goujon pour la composition de la Déploration du Christ. C'est la preuve que l'art italien l'a influencé directement, sans l'intermédiaire de l'art de Fontainebleau. La « draperie mouillée » et les plis parallèles des reliefs du jubé révèlent le style d'un artiste attaché à l'art antique, et plus exactement à l'art hellénistique[1].

Pour la tribune d'orgues de l'église Saint-Maclou, il sculpte deux colonnes qui sont actuellement encore en place. Premier exemple en France d'un ordre corinthien très pur, elles révèlent la connaissance parfaite qu'avait jean Goujon de l'art antique. On lui attribue aussi le dessin du tombeau de Louis de Brézé (1531) dans la cathédrale de Rouen, et l'architecture de la chapelle Saint-Romain, appelée populairement la Fierte (1543)[1].

Jean Goujon dirigeait certainement un atelier et avait des élèves qui l'aidaient. Ses figures sont ovales, sensuelles et fluides. Ses drapés révèlent une connaissance de la sculpture grecque. Répandues dans l’ensemble de la France par des gravures réalisées par des artistes de l’école de Fontainebleau, la pureté et la grâce de son modèle ont influencé les arts décoratifs. Sa réputation connaît, à la fin du XVIe siècle, une légère éclipse au profit de tendances plus maniérées, avant de grandir à nouveau à l'époque du baroque et du classicisme français.

- Les Quatre Saisons de l’hôtel de Jacques de Ligneris, aujourd’hui musée Carnavalet à Paris, réalisés par Jean Goujon ou son atelier (1548 à 1550).

- Relief au triton et à la nymphe de la fontaine des Innocents, musée du Louvre (1549).

- La Déposition du Christ, Metropolitan Museum of Art, New York, environ 1555 (attribué à un suiveur de Jean Goujon)

- Mars (entre 1548 et 1556).

- Bellone (entre 1548 et 1556).

- Archimède (entre 1548 et 1556).

- Esclaves enchaînés (entre 1548 et 1556).

- Escalier Henri II, palais du Louvre (1555-1556).

- Nymphe, vue de face, qui tient, à la hauteur des hanches, une vase (1549), Paris, Fontaine des Innocents

- Nymphe, vue de face, qui porte une vase sur son épaule gauche (1549), Paris, Fontaine des Innocents

- Nymphe, vue de face, que porte une vase sur son épaule droite (1549) Paris, Fontaine des Innocents

- Nymphe, vue de face, tête tournée vers la gauche, qui tient une rame (1549), Paris, Fontaine des Innocents

- Nymphe, tournée vers la droite, qui tient, à la hauteur des hanches, une vase (1549) Paris, Fontaine des Innocents

Attributions

Alexandre Lenoir, directeur du musée du Louvre au début du XIXe siècle a attribué à Jean Goujon la Diane appuyée sur un cerf (vers 1549) dite aussi Fontaine de Diane réalisée pour Diane de Poitiers au château d'Anet, installée au musée du Louvre en 1799-1800[11].

Cette attribution, comme celles à Benvenuto Cellini et à Germain Pilon, a été contestée ou réfutée[12]. Si tel est le cas, la peinture de Fragonard : "Diane de Poitiers dans l'atelier de Jean Goujon"[13], sur laquelle on voit le sculpteur travailler à cette œuvre, n'est pas à prendre au pied de la lettre.

Il est difficile de juger de l'œuvre qui a été largement complétée par Pierre-Nicolas Beauvallet avant son installation au Louvre[4].

Quels qu'en soient les créateurs, la Diane appuyée sur un cerf a attiré nombre de commentaires. Bien que nul ne conteste sa réussite esthétique, elle ne suit pas le canon des proportions du corps humain, ses membres inférieurs étant très allongés, alors que le point de vue académique fait résider la beauté précisément dans le respect de ce canon.

Photographies d'œuvres en ligne

- Sculptures (musée de l'Ermitage)

- Vénus et Cupidon, marbre entre 1510 et 1568.

- Nymphes

- Bas-reliefs (Musée du Louvre)

- Saints :

- Saint Marc

- Saint Lucas

- Saint Matthieu

- Saint Jean

- Notre-Dame de Pitié ou Déploration du Christ

Expositions

- Musée national de la Renaissance, Le Renouveau de la Passion, 2020-2021[14]

Notes et références

- Éloge apparemment inventé par Alexandre Lenoir[10], auparavant décerné à Girardon (Claude-Germain Le Clerc de Montmerci, Voltaire, poëme en vers libres, (lire en ligne), p. 64).

- Thomas W. Gaehtgens, « Goujon Jean (1510 env.-env. 1566) », sur Encyclopædia Universalis [en ligne] (consulté le ).

- Pierre du Colombier, Jean Goujon, Paris, d'après Charles Picard, « Jean Goujon et l’Antique », Journal des Savants, 1951 ; notice d'auteur de la Bibliothèque nationale de France ; notice des Archives de France.

- Les Annales de généalogie, Édition Christian, 3e trimestre 1986, p. 42-74.

- Michèle Beaulieu, Description raisonnée des sculptures du musée du Louvre, t. tome 2, Paris, Réunion des musées nationaux (RMN), , « Renaissance française », p.96-99.

- Dictionnaire de la ville de Paris et de ses environs, tome IV, p. 115.

- Fernand Mazerolle, « Jean Goujon et la maison de Diane de Poitiers à Étampes, par Henri Stein », Bibliothèque de l'école des chartes, vol. 51, no 1, , p. 327 (lire en ligne).

- Par exemple : Réveil 1869 qui cite D'Argenville, Vie des fameux architectes…, 1787 ; Clarac, Description historique et graphique du Louvre et des Tuileries, Paris, Imprimerie impériale, .

- Pierre du Colombier, Jean Goujon, Paris, d'après Charles Picard, « Jean Goujon et l'Antique », Journal des savants, 1951 ; notice d'auteur de la Bibliothèque nationale de France ; notice des Archives de France.

- Philostrate de Lemnos (trad. Blaise de Vigenère), Les Images ou Tableaux de platte peinture des deux Philostrates sophistes grecs et les Statues de Callistrate, (lire en ligne), p. 855.

- Alexandre Lenoir, Description historique et chronologique des monumens de sculpture, réunis au Musée des monumens français, Paris, l'auteur ; L. Guyot ; Gide [etc.], (lire en ligne), p. 217.

- « Fontaine de Diane », sur cartelfr.louvre.fr (consulté le ) ; « La “Diane d'Anet” », sur louvre.fr (consulté le ) ; Maurice Roy, « La fontaine de Diane du château d'Anet conservée au Louvre et attribuée à Jean Goujon », Comptes-rendus des séances de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, vol. 65, no 2, , p. 92 (lire en ligne).

- « Communication de Maurice Roy », Comptes rendus des séances de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, vol. 65, no 2, , p. 92 (lire en ligne).

- Alexandre-Évariste Fragonard, Diane de Poitiers in the studio of Jean Goujonlabel QS:Lfr,"Diane de Poitiers dans l'atelier de Jean Goujon", a 19th-century painting from the louvre museum (lire en ligne)

- lire en ligne

Bibliographie

- Guy-Michel Leproux, « Jean Goujon et la sculpture funéraire », dans Henri Zerner et Marc Bayard (dir.), ¿ Renaissance en France, renaissance française ?, Paris, Somogy, , p. 117-132.

- Jean-Marie Pérouse de Montclos, « La tribune dite des Caryatides au Louvre. Essai d'interprétation », Revue de l'Art, no 157, 2007, p. 57-58.

- Henri Auguste Jouin, Jean Goujon, Librairie de l'Art, Paris, 1906.

- Édouard Mennechet, Le Plutarque français, vies des hommes et femmes illustres de la France, Paris, Crapelet, 1835-1841.

- Réveil, Œuvre de Jean Goujon gravé d'après ses statues et ses bas-reliefs, Paris, Morel, (lire en ligne).

- Yves Pauwels, « Jean Goujon, de Sagredo à Serlio : la culture architecturale d'un “ymaginier architecteur” », p. 137-148, Société française d'archéologie, Bulletin monumental, 1998, no 156-2 (lire en ligne).

- Pierre Lescot (1942-), Pierre Lescot, 1515-1578, Aix-en-Provence, Persée, , 147 p., 21 × 14,8 cm (ISBN 978-2-8231-0334-2)

- Joly, Jean Goujon, histoire en BD de 4 pages in Spirou belge no 951.

Articles connexes

- Buste d'enfant

- Château d'Anet

- Liste de sculpteurs

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- AGORHA

- Bridgeman Art Library

- (en) Bénézit

- (en) British Museum

- (en) Cooper–Hewitt, Smithsonian Design Museum

- (en) Grove Art Online

- (en + sv) Nationalmuseum

- (nl + en) RKDartists

- (en) Union List of Artist Names

- Ressource relative à la recherche :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Notices d'autorité :

- Fichier d’autorité international virtuel

- International Standard Name Identifier

- Bibliothèque nationale de France (données)

- Système universitaire de documentation

- Bibliothèque du Congrès

- Gemeinsame Normdatei

- Bibliothèque nationale d’Espagne

- Bibliothèque royale des Pays-Bas

- Bibliothèque nationale de Pologne

- Bibliothèque universitaire de Pologne

- Bibliothèque nationale de Suède

- Bibliothèque nationale tchèque

- WorldCat

- Portail de la sculpture

- Portail de l’histoire de l’art

- Portail de la Renaissance

На других языках

[de] Jean Goujon (Bildhauer)

Jean Goujon (* vor 1510; † um 1572) war ein französischer Bildhauer des 16. Jahrhunderts und wurde der „französische Phidias“ genannt.[en] Jean Goujon

Jean Goujon (c. 1510 – c. 1565)[1][2] was a French Renaissance sculptor and architect.[es] Jean Goujon

Jean Goujon (Normandía?, c. 1510 - Bolonia, ca. 1564/1569) fue un escultor y arquitecto francés, una de las figuras más importantes del Renacimiento en el país.- [fr] Jean Goujon

[it] Jean Goujon

Jean Goujon (Normandia, 1510 circa – Bologna, 1568 circa) è stato uno scultore e architetto francese. Il maggior scultore ed uno degli artisti maggiormente rappresentativi del Rinascimento francese.[ru] Гужон, Жан

Жан Гужо́н (фр. Jean Goujon; около 1510, Руан (?) — около 1567, Болонья) — скульптор, архитектор, рисовальщик и гравёр эпохи французского Ренессанса. Вместе с архитектором Пьером Леско был главным представителем раннего французского классицизма, или "стиля Генриха II[1].Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии