art.wikisort.org - Artista

Bernardino Poccetti, pseudonimo di Bernardo Barbatelli (Firenze, 26 agosto 1548 – Firenze, 10 novembre 1612), è stato un pittore italiano. Di bassa statura (da cui il diminutivo nel nome), per la sua specializzazione in affreschi di facciate e in decorazioni a grottesche fu chiamato anche con altri soprannomi, come Bernardino delle Grottesche, Bernardino delle Facciate o Bernardino delle Muse. Il soprannome "Poccetti" con cui è più noto pare derivi, invece, dalla sua abitudine a "pocciare" (letteralmente succhiare, per traslazione "bere") nelle osterie.

Fu un prolifico pittore di affreschi, attivo in Toscana, per lo più a Firenze, che lasciò invece poche e spesso qualitativamente inferiori opere a olio[1].

Biografia

Origini e apprendistato

Nacque a Firenze nel "popolo" di San Pier Gattolino, figlio di Bartolomeo, pentolaio nativo di Marino presso San Gimignano[1][2]. Rimasto orfano di padre in tenera età, quando la madre, monna Lucia, si risposò col tessitore di lino Pietro Ciardi, egli rimase a vivere con la nonna paterna in condizioni di povertà[2].

Compì il suo apprendistato nella bottega di Michele Tosini, il quale l'avrebbe preso come apprendista dopo essere rimasto colpito dal suo buon disegnare a carbone sul muro di una chiesa[1]. Aveva circa sette anni. Tra gli aneddoti legati alla sua infanzia, uno ricorda come il maestro, "da cui fu sempre riguardato ed amato come figliolo"[3], gli avrebbe chiesto di copiare un occhio nel lasso di tempo in cui lui, Michele, eseguiva una pittura da sopra una scala di legno; Bernardino, invece di eseguire la richiesta, dipinse il pittore stesso, l'opera e la scala, con proporzioni così ben eseguite che stupì il maestro[2].

Più che allo stile tradizionale di Michele di Ridolfo del Ghirlandaio, Bernardino dovette interessarsi in quegli anni alle decorazioni che Giorgio Vasari e la sua numerosa bottega portavano avanti, tra il 1565 e il 1570 circa, dentro palazzo Vecchio, in particolare nel primo cortile e nel ricetto tra la Sala dei 200 e il Salone del 500. I primi lavori dell'artista dovettero essere essenzialmente grottesche, genere allora molto in voga nel quale gli assistenti di Vasari (in particolare Cristofano Gherardi e il Poppi) andavano raggiungendo esiti particolarmente briosi e raffinati anche nel cantiere di palazzo Vecchio[1]. Scrisse il Baldinucci che non sappiamo se il Poccetti fu spinto verso tale genere per inclinazione personale o per le buone prospettive di impiego; in ogni caso tale specializzazione giovanile influenzò anche la sua produzione figurata matura, all'insegna di un gusto spiccatamente decorativo e fastoso[1].

Si sposò con monna Lucrezia, nata nel 1560, dalla quale ebbe un figlio che morì da piccolo[2].

Pittore di grottesche e facciate

Nel 1570 si iscrisse nell'Accademia del Disegno, passo necessario per mettersi in proprio. Da quest'anno circa, fino grossomodo al 1580, l'artista si specializzò nella pittura di facciate, attività da cui gli derivarono i soprannomi "delle Facciate", "delle Grottesche" o "delle Muse". La sua prima opera documentata risale comunque al 1574, anno in cui aprì una bottega in via del Palagio (oggi il tratto più a ovest di via Ghibellina).

In questa iniziale attività di pittore di grottesche e di decoratore a graffito fu al seguito di Bernardo Buontalenti, col quale condivise gli studi di architettura e prospettiva. Fu così chiamato a decorare alcune facciate in palazzi progettati dal Buontalenti, compresa un'opera per l'amico e collega stesso, la facciata della sua casa in via Maggio, che doveva anche dare all'epoca un saggio delle proprie abilità, attirando la ricca committenza fiorentina[1]. Dipinse inoltre la volta della grotta nel giardino di Boboli.

Di quell'epoca restano essenzialmente le sole facciate del palazzo di Bianca Cappello, in larga parte conservatasi miracolosamente nelle forme cinquecentesche, quella del Palazzo Benci, quella del palazzo Ramirez de Montalvo, mentre numerosi lavori sono da tempo perduti: oltre alla casa di Bernardo Buontalenti, la casa Pitti in via Santo Spirito, la casa Compagni in via del Parione, ecc.[1]

Sempre il Baldinucci riportò come il Poccetti amasse inserire in quel periodo tra le grottesche figure di proporzioni più grandi, dimostrando già in queste fasi una vocazione per la pittura più ampiamente figurativa. In particolare, sulla facciata della casa di Niccolò Compagni (distrutta nel Seicento per far spazio al palazzo Corsini al Parione) dipinse Nove Muse che riscossero uno straordinario successo nell'ambiente fiorentino[1].

Il viaggio a Roma

Negli anni 1579-1580 dovette essere incoraggiato a intraprendere un viaggio a Roma che, per quanto breve, fu di fondamentale importanza[1], tanto che al ritorno fu "tanto mutato da quel di prima", come scrisse il Baldinucci.

Alloggiato a casa Chigi, poté vedere direttamente gli affreschi di Raffaello e dei suoi allievi, che studiò con intenso accanimento: per non distrarsi si era chiuso a chiave nella stanza in cui alloggiava, ricevendo il cibo da una ruota[2]. Riscoprendo il primo classicismo dell'Urbinate, si orientò verso un superamento dell'ultima maniera fiorentina e romana, ormai divenuta di sterile accademismo, inserendosi in una corrente "purista" che in quegli stessi anni contava già Santi di Tito, Mirabello Cavalori e Girolamo Macchietti[1].

In particolare con gli ultimi due condivise uno spettro di artisti ispiratori più ampio, che comprendeva le soluzioni spaziali di Fra Bartolomeo e Andrea del Sarto, nonché la cromia chiara e la fecondità inventiva di Federico Zuccari; personalmente poi non rinnegò la libertà nelle articolazioni delle figure dei primi manieristi fiorentini (Pontormo, Rosso Fiorentino), né il senso scenografico dei più vicini Salviati e Vasari. Ne derivò uno stile vivace, a tratti pittoresco, fluido ma ricco anche di dettagli secondari, presentati con ugual risalto a quelli primari, capace di creare fastosi insiemi, movimentati nella linea e ricchissimi dal punto di vista cromatico[1].

Rientro a Firenze

Rientrato a Firenze non si occupò più di decorazioni di facciate di palazzi e iniziò a competere con i maggiori pittori fiorentini contemporanei. Aveva il vantaggio di possedere una notevole abilità tecnica, che gli permetteva di finire rapidamente le commissioni e, tenendo onestamente conto del tempo impiegato, non pretendeva alte remunerazioni, garantendosi una vasta committenza, religiosa e laica, pubblica e privata, che è all'origine dell'ingente quantità di sue pitture pervenuteci, a Firenze e nelle zone limitrofe[1].

Nel 1580, appena rientrato da Roma, si dedicò con altri pittori a un primo ciclo storico-narrativo, in sei lunette, con le Storie di san Domenico nel chiostro grande di Santa Maria Novella. Generosamente offerte per il convento domenicano da Ludovico Capponi juniore (il cui stemma si vede assieme a quello della moglie Margherita Vettori), furono seguite dalla decorazione di soffitto e pareti di un grande salone nel palazzo del Capponi (1583-1586), in cui si trovano motivi quattrocenteschi (soprattutto lunette con le imprese di Casa Capponi) uniti a motivi più liberi e moderni, come la spartizione della volta non estranea ad echi michelangioleschi[1].

Nel contempo si registrarono affreschi nel convento di Monticelli (1582, perduti), nella compagnia della Santissima Annunziata (1585-1590, con altri, mostrano la sua conoscenza delle incisioni del Dürer), in Santa Felicita (1589, Miracolo della Neve nella cappella Canigiani).

Maturità artistica

Le Storie di san Bruno nella cappella maggiore della chiesa della certosa del Galluzzo (1592-1593) mostrano la raggiunta pienezza dei mezzi di frescante, in cui si ritrovano spunti arcaistici innestati con le trovate del manierismo. Alla Certosa lavorò a più riprese dal 1590 (volta dei Quattro Dottori della Chiesa), poi nel 1597-98 (decorazione della cappella delle Reliquie), nel 1602 (olio con Tobia) e nel 1607 (piccolo affresco della Trinità)[1]. In questo periodo si notano anche spunti di vivace naturalismo, soprattutto nei ritratti[1].

Gli anni novanta del Cinquecento e il primo decennio del Seicento furono molto intensi. Diventato l'agiografo prediletto dei certosini, realizzò le decorazioni, oltre che a Firenze, anche nelle certose di Siena (vasto ciclo di affreschi, 1596, e un'Ultima Cena nel refettorio, 1597, assieme alle Storie di san Brunone provenienti dal chiostro principale) e di Pisa (Ultima Cena nel refettorio, 1598). In queste opere si nota l'adesione alle esigenze di propaganda devozionale propugnate dalla Controriforma, con un linguaggio pittorico chiaro e popolare.

Nel 1598 si avvicinò inoltre all'ordine Servita, con la decorazione delle cappelle della Madonna del Soccorso e di Sant'Ignazio nella chiesa della Santissima Annunziata a Firenze.

Nel 1599 lavorò alla cappella di Santa Maria del Giglio presso l'allora chiesa del Cestello (oggi Santa Maria Maddalena de' Pazzi), in cui spicca l'Incoronazione della Vergine tra le schiere di santi, dove dimostrò di padroneggiare la disposizione ampia e disinvolta delle figure, caratterizzate da scioltezza e grandiosità, con panneggi morbidi che richiamano Andrea del Sarto e i senesi Vanni e Salimbeni.

Altre opere sul finire del secolo furono l'affresco con la Vergine tra la Maddalena e San Giovanni nella chiesa di Santa Monaca, la tela di Sant'Andrea Corsini che sulla porta di Avignone libera cieco, la tavola dell'Annunciazione e l'affresco del Sacrificio di Elia (1600) nel convento del Carmine (in cui ritrasse sé stesso, la moglie Lucrezia, il figlioletto morto qualche anno dopo, e la suocera). Proprio mentre dipingeva la tela del miracolo di sant'Andrea ebbe un colpo apoplettico, da cui fu "liberato" grazie all'intercessione del santo. Il suo fu uno dei miracoli portati nel processo canonico per la canonizzazione di Andrea Corsini: nei documenti ne resta la testimonianza, assieme a quella della moglie Lucrezia, che aveva pure ricevuto numerose grazie.

Il nuovo secolo

Nel successivo decennio continuò ininterrotta la lunga serie di lavori a Firenze e dintorni. Nel 1601 affrescò nove lunette del chiostro della Sagrestia della chiesa di Santa Maria degli Angeli, nel 1601-1602 lavorò a una parte delle lunette con Storie di sant'Antonino nel chiostro principale del convento di San Marco, nel 1603 le Storie della famiglia Usimbardi (già nel palazzo presso il ponte Vecchio, distrutto nel 1944), nel 1604 le lunette del chiostro dei Morti nella Santissima Annunziata e la decorazione della cappella Pucci, nello stesso anno una Cena nel refettorio della Badia a Ripoli, nel 1606 la Cappella Strozzi in Santa Trinita[1].

All'Annunziata in particolare, tra le quattordici lunette che dipinse, fu particolarmente celebrata quella dell'"Affogata" (oggi una delle più rovinate), per la quale il vescovo Alessandro Marzi Medici inviò all'artista 25 piastre nuove su una guantiera d'argento (un vassoio). Bernardino però restituì la guantiera non sapendo che farsene, così come respingeva le somme offertegli se non credeva di essersele meritate[2].

Tra le opere fuori Firenze, oltre a quelle già ricordate nelle certose di Siena e Pisa, le Storie di santi nel chiostro di Santa Maria dei Servi a Pistoia (1601-1602), la tavola dell'Andata al Calvario del Museo d'arte medievale e moderna e l'Ultima Cena di Casa Vasari.

Non aveva nel frattempo abbandonato la pratica della grottesca, in cui diede prova di un'abile capacità grafica: ne sono esempio alcune volte del primo corridoio degli Uffizi, o nel bagno della villa medicea di Artimino. In quest'ultima opera la vena macchiettistica e popolaresca si fonde con un gran numero di riferimenti culturali, dall'ambiente artistico locale e all'antico, dalla natura e la vita quotidiana ai primi esempi di pittura di genere fiamminga, con notevoli capacità di riprodurre illusoriamente i materiali più disparati, dalle sete ai marmi, alle boiserie[1].

Nella decorazione della cupola della chiesa di Santa Apollonia si riconosce l'influsso della pittura di Federico Barocci.

Nel 1608, infine, la sua carriera culminò con una commissione per la famiglia granducale, gli affreschi dei Fatti dei primi granduchi medicei nella sala di Bona in palazzo Pitti. In questa fase della tarda maturità si iniziano a notare anche gli influssi eleganti di Jacques Caillot[1].

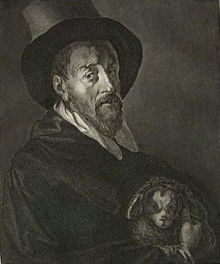

Opera eccezionale è ritenuta l'Autoritratto nella raccolta del corridoio vasariano, caratterizzato da un'inusitata leggerezza atmosferica e da una stesura cromatica di spumosa densità, quasi anticipatrice di suggestioni settecentesche. Questi effetti "a macchia", di grande modernità (sviluppati dall'esempio di Andrea del Sarto), si riscontrano soprattutto nei particolari di forme in controluce[1].

Numerosi sono i suoi disegni pervenutici, in massima parte al Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, al British Museum, all'Albertina[1].

Ultimi anni

Negli ultimi anni, ormai anziano, vedovo e senza eredi, si avvicinò all'istituzione dello Spedale degli Innocenti, per la quale dipinse una serie di affreschi in cambio dell'accoglienza, tra cui due lunette e una volta nel loggiato, una terza oggi illeggibile (Esculapio), una Strage degli Innocenti con scene della vita dei neonati nel refettorio (1610) e la Disputa di santa Caterina (1612) negli appartamenti del priore, ultima sua opera[1].

Nonostante fosse stato molto richiesto dai personaggi più elevati della Firenze del suo tempo, il Poccetti condusse sempre vita umile, disordinata e stravagante, a continuo contatto con il volgo, spinto da un ingenuo desiderio di primeggiare[1]. I documenti ricordano come avesse donato spesso denaro a gente povera e come amasse intrattenersi nelle osterie con un certo Giorgio ferravecchio, il sargiaio Maso, l'orpellaio Nato, l'oste della taverna dell'Inferno Saione, un certo Musa Cozzone, il barbiere Secco e Battistone. L'amicizia con gente simile, a suo dire, lo rendeva signore, mentre accostandosi ai nobili non sarebbe potuto essere altro che un servitore[2]. Forse proprio dalla sua propensione al bere derivò, come sostiene pur con qualche dubbio il Baldinucci, il suo soprannome con cui è più noto, il Poccetti, da "pocciare"[1].

Amava macchinare burle anche pesanti, secondo lo spirito più tipicamente fiorentino, ricordate nelle Veglie piacevoli. Sue vittime furono il pittore Ulisse Ciocchi da Monte San Savino, gobbo dalla nascita, il calzolaio Piacentino che tartagliava, il doratore timido Giovanni Granini, che fu portato per finta alle prigioni del Bargello[2].

Gli ultimi anni di vita li passò in una modesta casa di "via di Sitorno" (oggi via della Chiesa), con un servitore[2].

Morì il 10 novembre 1612, dopo aver disposto dei propri beni in favore dei fratellastri Ciardi, nati dal secondo matrimonio della madre. Il suo funerale, organizzato solennemente dall'Accademia del Disegno, partì dalla sua casa in via del Sitorno (oggi via della Chiesa), poi per via Maggio, il ponte Santa Trinita e il ponte alla Carraia, diretto verso il Carmine dove l'artista era stato miracolato. Durante la processione funebre un fortunale interruppe la cerimonia e il corteo dovette sostare per alcune ore nel luogo più vicino possibile, volle il caso l'osteria della Trave Torta presso il ponte alla Carraia, dove il Poccetti si recava già quotidianamente in vita[1]. Fu sepolto nella chiesa carmelitana: esisteva la sua lapide funebre che andò perduta durante la ristrutturazione settecentesca della chiesa[2]. Vi si leggeva:

PICTURAM MUNDO VIVENS

MORITURUS OLYMPO SPIRITUM

ET HUIC GELIDO FUNCTUS

DEDIT OSSA SEPULCRO

La traduzione è: "Da vivo ha dato al mondo la pittura, mentre moriva lo spirito al cielo, e da deposto le ossa a questo gelido sepolcro".

Opere

- Allegorie a graffito, 1570 circa, Firenze, palazzo Ramirez de Montalvo, facciata

- Grottesche, 1570-1575 circa, affreschi, Firenze, Palazzo Orlandini del Beccuto

- Graffiti e grottesche, 1574-79, affreschi, Firenze, palazzo di Bianca Cappello, facciata

- Allegorie e grottesche (con artisti della cerchia di Alessandro Allori), 1575, affreschi, Firenze, palazzo Benci, facciata

- Emblemi entro grottesche (attr.), 1575-1580 circa, Firenze, Palazzo Marzichi-Lenzi, atrio

- Scene di santi dell'Ordine domenicano, 1581-84, affreschi, Firenze, basilica di Santa Maria Novella, chiostro Grande

- Predicazione di Gesù e Missione degli angeli

- Nascita di San Domenico

- San Domenico vende la sua libreria

- San Domenico converte matrone eretiche

- Prova del fuoco

- San Domenico predica la crociata

- Ritratto di Ruggero Calcagni, vescovo di Castro

- Ritratto di fra' Buoninsegna de' Cicciaporci

- Santi Domenico e Pietro martire, 1581-84, affreschi, Firenze, basilica di Santa Maria Novella, chiostro Verde

- Episodi storici della famiglia Capponi, figure allegoriche, grottesche, 1583-88, Firenze, palazzo Capponi-Vettori, salone

- Madonna col Bambino in gloria e santi (attr., assegnato anche al Poppi), ante 1585, tavola, Firenze, chiesa di San Michele Visdomini

- Santi e beati vallombrosani, grottesche, angeli ed episodi biblici, 1585 circa, Firenze, abbazia di San Bartolomeo a Ripoli, sagrestia

- Storie della vita di san Zanobi, Virtù e putti con simboli cristiani, 1585 circa, firenze, chiesa di Santa Maria Maggiore, cappella Carnesecchi di Zanobi, volta

- Graffiti e grottesche (con aiuti), 1585 circa, affreschi, Firenze, ex-convento di Santa Maria degli Angeli, chiostro dei Morti

- Scene di martirio degli apostoli e figure allegoriche, 1585-90 circa, Firenze, ex-oratorio di San Pierino, chiostro di ingresso

- Resurrezione

- Mortificazione o Penitenza, 1588

- Martirio di san Giacomo minore, 1588

- Giustizia, 1588

- Martirio di san Matteo, 1588

- Martirio di san Tommaso, 1589 circa

- Fede, 1586

- Martirio di san Pietro, 1586

- Pietà, 1585

- Obbedienza

- Martirio di san Giuda Taddeo, 1585-86

- Scene della Passione di Cristo, 1585-90 circa, Firenze, ex-oratorio di San Pierino, vestibolo

- Ultima Cena

- Orazione nell'orto

- Bacio di Giuda

- Flagellazione

- Cristo coronato di spine

- Ecce Homo

- Cristo inchiodato alla croce

- Putti

- Scene della vita di Maria e profeti, 1585-90 circa, Firenze, ex-oratorio di San Pierino, aula dell'oratorio

- Presentazione di Maria al Tempio

- Due profeti

- Sposalizio della Vergine

- Due profeti

- San Zanobi battezza il popolo fiorentino, 1589, tela, Firenze, cattedrale di Santa Maria del Fiore, navata destra

- Andata al Calvario, 1586 circa, tavola, Arezzo, Museo d'arte medievale e moderna

- Scene bucoliche e figure mitologiche, 1586-87, Firenze, giardino di Boboli, grotta del Buontalenti

- Miracolo della Neve e Busti di santi di nome Giovanni, 1589, affreschi, Firenze, chiesa di Santa Felicita, cappella Canigiani

- Gloria dello Spirito Santo, santi e scene religiose (con Cosimo Daddi), 1589 circa, affreschi, Firenze, villa La Petraia, cappella medicea

- Madonna dolente coi santi Maria Maddalena e Giovanni evangelista, 1590 circa, affresco, Firenze, ex-chiesa di Santa Monaca

- Santi Agostino, Monica e loro storie, 1590 circa, affreschi, Firenze, ex-chiesa di Santa Monaca

- Santi e beati dell'Ordine certosino, 1591-1593, affreschi, Firenze, certosa del Galluzzo, chiesa di San Leonardo

- Sant'Ugo di Lincoln, beato Guigo e beato Guglielmo

- Beato Antelmo di Belley, beato Giovanni e beato Giacomo

- Beato Niccolò Albergati, beato Bosone e beato Ianzelino

- Sant'Ugo di Grenoble, beato Basilio e beato Ugo di Lincoln

- Storie di san Bruno, 1591-1593, affreschi, Firenze, certosa del Galluzzo, chiesa di San Leonardo

- San Bruno rifiuta il vescovado di Calabria

- San Bruno appare a Ruggero di Calabria

- Sant'Ugo di Grenoble approva la regola

- Funerali di Raymond Diocrès

- Esequie di San Bruno

- Angeli

- Scene sacre, 1593 circa, affreschi, Firenze, palazzo Gerini, sale al piano terra (e cappella?)

- Piscina probatica, 1595, affresco, Firenze, certosa del Galluzzo

- Deposizione, 1596, tavola, Firenze, chiesa di San Barnaba

- Cristo risorto e angeli musicanti (tre lunette frammentarie), 1596, affreschi, Firenze, chiesa di San Marco, sagrestia (da una cappella negli orti del convento distrutta per l'apertura di via della Dogana)

- Adorazione del Bambino, 1597, tavola, Firenze, Museo del Cenacolo di Andrea del Sarto

- Scene sacre, 1597, affreschi, Firenze, certosa del Galluzzo, cappella delle Reliquie

- Ecce Homo

- Decollazione del Battista

- Martirio di san Paolo

- Crocifissione di san Pietro

- Sette Dolori della Madonna

- Sapienza

- Carità

- Fede

- Speranza

- San Bruno

- Angeli

- Ultima cena, 1597, affresco, Castelnuovo Berardenga (Siena), certosa di Pontignano

- Dio padre e angeli, 1596 circa, tela, Castelnuovo Berardenga (Siena), certosa di Pontignano

- San Bruno e altri santi certosini, 1596 circa, tela, Castelnuovo Berardenga (Siena), certosa di Pontignano

- Storie sacre, 1596-1600 circa, affreschi, Castelnuovo Berardenga (Siena), certosa di Pontignano

- Veduta della città di Fiesole protetta dai suoi santi vescovi, 1597, tela, Firenze, chiesa di Santa Elisabetta delle Convertite

- Santi, 1597 circa, tavolette, Firenze, chiesa di Santa Maria Novella, altare di Santa Caterina da Siena

- Scene sacre e angeli, 1597, affreschi, Firenze, basilica di Santo Spirito, ex-refettorio

- Battesimo di san Dionigi l'Aeropagita

- Battesimo di sant'Agostino

- Cena in Emmaus

- Nozze di Cana

- Ultima Cena

- Angeli con targhe

- Ultima Cena, 1597-98, affresco, Calci, Certosa di Pisa

- Madonna col Bambino e santi camaldolesi, 1599 circa, affresco, Firenze, ex-convento di Santa Maria degli Angeli, chiostro dei Morti

- Scene veterotestamentarie, 1599, affreschi, Firenze, ex-chiesa di Santa Maria degli Angeli, cappella Ticci

- Angeli e putti

- Dio padre

- Giuseppe e la moglie di Putifarre

- Sacrificio di Isacco

- Scene sacre e allegorie, 1598 circa, affreschi, Firenze, chiesa di Santa Maria Maddalena dei Pazzi, cappella del Giglio

- Incoronazione di Maria in gloria di angeli e santi, cupola maggiore

- Virtù a monocromo, pennacchi di entrambe le cupole

- Profeti, semilunette

- Carità, lunetta

- Santi Nereo e Achilleo in gloria, cupoletta

- San Nereo

- Sant'Achilleo

- Battesimo dei santi Nereo e Achilleo

- Martirio dei santi Nereo e Achilleo

- Scene di sacrificio a monocromo

- San Filippo Neri

- Visioni di san Filippo Neri, due riquadri

- San Bernardo

- San Bernardo e il miracolo della lattazione

- San Bernardo abbraccia il crocifisso

- Maddalena penitente, 1598 circa, affresco staccato, Firenze, chiesa di Santa Maria Maddalena dei Pazzi, dal portale della chiesa

- Miracolo di sant'Andrea Corsini (Sant'Andrea Corsini sulla porta di Avignone guarisce un cieco), 1599 circa, tela, Firenze, chiesa del Carmine, sagrestia

- Decorazione del chiostro degli Angeli, 1599-1601, affreschi, ex-chiesa di Santa Maria degli Angeli

- San Romualdo e Maolo, dopo la visione avuta da entrambi della scala celeste, parlano dell’edificazione dell’eremo di Camaldoli

- Angeli in venerazione del busto di San Giacomo

- Il vescovo di Arezzo e san Romualdo gettano le prime fondazioni dell'eremo di Camaldoli

- Angeli che sollevano un drappo per mostrare il busto di san Pier Damiani

- Figure femminili allegoriche della Giustizia e Benignità o Bontà divina

- Creazione di Adamo

- Angeli in adorazione del busto di Dio Padre

- Creazione di Eva

- Figure allegoriche dell'Innocenza e della Verginità

- Gloria di angeli, putti, figure allegoriche, 1599, affreschi, Firenze, basilica della Santissima Annunziata, cappella del Giambologna o del Soccorso

- Santa Caterina da Siena, 1599, tela, Venezia, Pinacoteca Manfrediniana

- Cristo servito dagli angeli, 1599-1601 circa, affresco, Firenze, ex-convento di Santa Maria degli Angeli, refettorio

- Santi camaldolesi, loro storie e Virtù, 1599-1601 circa, affresco, Firenze, Casa del Mutilato, dall'ex-refettorio di Santa Maria degli Angeli

- Sacrificio di Elia, 1600, affresco, Firenze, ex-convento del Carmine (oggi cappella dell'Albergo Popolare)

- Gloria dello Spirito Santo con angeli, profeti e scene sacre, 1600, affreschi, Firenze, basilica della Santissima Annunziata, cappella della Natività

- Allegorie dei Mesi (con Ulisse Giocchi), 1600-1609, affreschi, Firenze, palazzo Pitti, appartamento delle Principesse

- Annunciazione, 1601, tavola, Firenze, chiesa del Carmine

- Scene sacre e busti di santi (con la bottega), 1600-1601 circa, affreschi, Firenze, certosa del Galluzzo, sopra le porte delle celle della foresteria

- Storie di Tobia, 1601, affresco, Firenze, certosa del Galluzzo, cappella di Tobia

- Tobi cieco

- Tobia e Tobi seppelliscono un cadavere

- Angeli reggicartiglio

- Angelo reggicandelabro

- Storie dei Serviti e incoronazione della Vergine, 1601-1602, affreschi, Pistoia, Santissima Annunziata, chiostro

- Incoronazione della Vergine

- Apparizione della Vergine ai Sette Santi Fondatori

- Ritiro dei Sette Santi Fondatori a Villa Camarzia

- I Santi Fondatori si presentano al Vescovo di Firenze e ricevono la regola di sant'Agostino

- La Vergine che appare ai Santi Fondatori nel Venerdì Santo

- Il volto della SS. Annunziata di Firenze dipinto da mano angelica

- Ultima Cena, 1602 circa, Arezzo, Casa Vasari

- Soggetti mitologici, allegorie e grottesche (col Passignano), 1602 circa, Artimino, villa Medicea, cappella

- Storie di sant'Antonino e ritratti di personalità domenicane, 1602-1610 circa, affreschi, Firenze, convento di San Marco, chiostro di Sant'Antonino

- Innocenzo V, 1602-1605 circa

- Sant'Antonino giovinetto prega davanti al crocifisso di Orsanmichele, 1602-1605 circa

- Benedetto XI, 1602-1605 circa

- Sant'Antonino veste l'abito domenicano e miracolo del catino rotto, 1602-1605 circa

- Pio V, 1602-1605 circa

- Sant'Antonino entra nella cattedrale di Firenze com arcivescovo, 1608-1609

- Sant'Antonino salva il canonico Buoninsegna Machiavelli dall'annegare e altre scene della visita del santo in Mugello, 1608-1609

- Sant'Antonino si presenta al papa in veste di ambasciatore, 1610 circa

- Sant'Antonino benedice Dante da Castiglione e la sua sposa, 1610 circa

- Sant'Antonino libera due giovani dal pericolo di annegare presso Ricorboli, 1610 circa

- Sant'Antonino fa raffreddare il metallo liquefatto in una ferriera, 1610 circa

- Scene dell'Ordine servita (con bottega), 1604-1612, Firenze, santuario della Santissima Annunziata, chiostro grande

- Vocazione alla vita eremitica

- Apparizione della Madonna al vescovo di Firenze e ai sette Fondatori

- Fondazione del monastero di Montesenario

- I sette fiorentini si ritirano a villa Camarzia

- Nascita del nuovo Ordine nella Compagnia dei Laudesi

- Il vescovo di Firenze assegna al nuovo Ordine la regola di Sant'Agostino

- San Filippo Benizi converte due peccatrici

- San Manetto rinunzia al governo dell'Ordine in favore di San Filippo Benizi

- San Sostegno a Parigi davanti al re Filippo

- Sant'Amadio degli Amidei risuscita un fanciullo annegato

- Sant'Uguccione alla presenza di Rodolfo I conte d'Asburgo

- Morte dei santi Uguccione e Sostegno

- Morte di san Bonagiunta Manetti

- Morte di sant'Alessio Falconieri

- Scene sacre, 1603 circa, affreschi, Firenze, chiesa di San Marco, cappella Serragli o del Sacramento

- Cristo in gloria

- Fortezza

- Gloria

- Carità

- Grazia

- Soavità

- Angeli

- Santa Caterina da Siena

- Santa Caterina riceve la Comunione da Cristo

- San Bonaventura

- San Bonaventura riceve la Comunione da un angelo

- San Martino

- Messa di san Martino

- San Teodoro

- San Tommaso d'Aquino

- San Tommaso che somministra l'Eucaristia

- Santa Chiara

- Santa Chiara respinge i Saraceni con l'Eucaristia

- Sant'Agnese da Montepulciano

- Santa Lucia

- Ultima Comunione di santa Lucia

- Putti

- Scene della famiglia Usimbardi e figure allegoriche (distrutto), 1603, affreschi, Firenze, palazzo Acciaiuoli (distrutto nel 1944)

- Virtù Teologali, inno alla carità e scene bibliche, 1603 circa, affreschi, Firenze, villa di Bellosguardo

- Fede, Carità e Speranza tra quattro allegorie dell'Inno alla Carità

- Opere di Carità

- Buon samaritano

- Vedova generosa

- Pregare i morti

- Daniele tra i leoni

- Sacrificio di Giobbe

- Storia di Ester

- Tobia seppellisce il povero cieco

- Eliseo, la Sunammita e suo figlio

- Eliseo e l'olio della vedova

- Elia e il miracolo della farina e dell'olio

- Figlie d'Israele, piangete su Saul

- Morte di Samuele

- Davide in viaggio

- Rut nei campi di Booz

- Vitello d'oro

- Fratelli di Giuseppe

- Abramo e i tre angeli

- Putti

- Sposalizio mistico delle monache di Santa Marta, angeli e sante, 1605, affresco, Firenze, via Santa Marta, tabernacolo

- Nozze di Cana, 1605, affresco, Firenze, Istituto delle Suore di Badia

- Scene sacre e allegorie, 1605-1606, Firenze, chiesa di San Bartolomeo a Monteoliveto

- Umiltà, Gloria e putti, arcone dell'altare

- Re Davide, santa Cecilia e angeli, controfacciata

- San Miniato, controfacciata

- Martirio di san Miniato, controfacciata

- San Bartolomeo, controfacciata

- Martirio di san Bartolomeo, controfacciata

- Dio Padre in gloria, profeti, Adamo ed Eva, 1606, affreschi, Firenze, basilica di Santa Trinita, cappella Strozzi

- Sant'Agostino con gli angeli e Storie dei san Guglielmo di Malavalle, 1606, affresco, Firenze, basilica di Santo Spirito, antirefettorio (oggi caserma Francesco Ferrucci)

- Cristo invia gli apostoli a predicare, 1606-10 circa, tela, Firenze, cattedrale di Santa Maria del Fiore, tribuna di San Zanobi

- Cena in Emmaus, 1606-10 circa, tela, Firenze, cattedrale di Santa Maria del Fiore, tribuna di San Zanobi

- Glorificazione della Trinità, 1607, affresco, Firenze, certosa del Galluzzo

- Allegorie, 1607-1608, affreschi, Firenze, palazzo Pitti, appartamento degli Arazzi

- Fede

- Fortezza

- Autoritratto, 1608 circa, olio su tela, Firenze, corridoio vasariano

- Virtù e angeli, 1608 circa, affreschi, Firenze, basilica della Santissima Annunziata, cappella Pucci

- Scene storiche e allegorie, 1608-1609, affreschi, Firenze, palazzo Pitti, sala di Bona

- Cosimo I de' Medici tra Minerva e la Gloria (con bottega)

- Figure allegoriche (con bottega)

- Conquista di Prevesa, di Bona e altri episodi dell'epoca di Ferdinando I de' Medici

- Scene storiche e mitologiche (con bottega)

- Celebrazioni dei Medici, 1609, affreschi, Firenze, ospedale degli Innocenti, loggiato

- Celebrazione di Ferdinando I de' Medici

- Celebrazione di Francesco I de' Medici

- Celebrazione di medicea e Virtù

- Allegorie, 1609-11, affreschi, Firenze, palazzo Spini-Feroni, piano nobile

- Allegoria del Freno tra stemmi ed emblemi gentilizi

- Allegoria della Giustizia

- Allegoria della Vigilanza

- Disputa di santa Caterina d'Alessandria, 1610-1612, affresco, Firenze, ospedale degli Innocenti

- Strage degli Innocenti e scene di vita dell'ospedale, 1610-1612, affresco, Firenze, ospedale degli Innocenti, ex-refettorio

- Grottesche, 1610, affreschi, Firenze, Uffizi, Tribuna

- Fermezza d'animo di Margherita d'Austria durante una tempesta in mare presso Barcellona (attr.), 1612, tela a monocromo, Firenze, depositi delle Gallerie fiorentine

- Incoronazione della Vergine e santi, 1611, affreschi, Firenze, ex-chiesa di Sant'Apollonia, cupola

- Ultima Cena, sante e angeli, 1611, affresco, Firenze, ex-chiesa di Sant'Apollonia, comunicatoio delle Monache

- San Carlo Borromeo e un altro prelato, 1611, affresco, Firenze, basilica di San Lorenzo, presbiterio

- Santi Cosma e Damiano, 1611, affresco, Firenze, basilica di San Lorenzo, presbiterio

- Cristo nel deserto servito dagli angeli, 1611, affresco, Firenze, Seminario Maggiore Arcivescovile, ex-refettorio

- Scene sacre, 1612, affreschi, Firenze, palazzo Spini-Feroni, cappella

- Adorazione dei pastori

- Paradiso

- Sibille

- San Giovanni Battista nel deserto

- Adorazione dei Magi ed Evangelisti (completati da Francesco di Alessandro Leoncini), 1612, affreschi, San Casciano in Val di Pesa, villa Le Corti, cappella

Data imprecisata

- Angeli, affresco, Firenze, basilica di Santa Trinita, chiostro

- Scene sacre (con bottega), affreschi, Firenze, palazzo Pitti, cappella delle Reliquie

- Sacra famiglia con san Giovannino, tela, già a Firenze, Tornabuoni Antichità

- Trionfo di Psiche e altre scene mitologiche, affreschi, Scandicci, villa Torrigiani a San Martino alla Palma

Note

- Treccani.it

- Bernardino Poccetti nel IV centenario della morte, articolo su La SS. Annunziata, n. 5, settembre/ottobre 2012.

- Elogio

Bibliografia

- Serie degli uomini più illustri nella pittura, scultura e architettura, vol. VII, Firenze 1773, pp. 195 ss.

- Domenico Maria Manni, Le veglie piacevoli..., vol. 1-2, Firenze 1815, pp. 87 e ss.

- Jane Turner (a cura di), The Dictionary of Art. 25, pp. 58–59. New York, Grove, 1996. ISBN 1884446000

- Serie degli uomini, i più illustri nella pittura, scultura e architettura con i loro elogi e ritratti, tomo VII, Firenze 1773

- V. F. Baumgart, in U. Thieme-F. Becker, Künstler - Lexikon, XXVII, Lipsia 1933, pp. 166 s. (sub voce Poccetti, Bernardino);

- A. Venturi, Storia dell'arte italiana, IX, 7, Milano 1934, pp. 597 ss.;

- C. Brandi, B. Poccetti..., in Old Master Drawings, IX (1934), pp. 12–14;

- 0. H. Giglioli, Nuove attribuzioni per alcuni disegni degli Uffizi, in Bollettino d'arte, s. 3, XXX (1937), pp. 540 s.;

- A. Graziani, Bartolomeo Cesi, in La critica d'arte, IV, 2 (1939), pp. 64, 66 s., 71, 82;

- Mostra del Cinquecento Toscano in Palazzo Strozzi (catalogo), Firenze 1940, pp. 126, 161 s.;

- M. Piacentini, Dipinti e disegni italiani in Atene, in L'Arte, XLIV (1941), p. 12;

- L. Marcucci, Appunti per Mirabello Cavalori disegnatore, in Rivista d'arte, XXXVIII (1953), p. 94;

- L. Marcucci, G. Macchietti disegnatore, in Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz, VII (1953-56), p. 129;

- A. Foriani, Mostra di disegni di Andrea Boscoli, Firenze 1959, p. 7 e passim;

- G. Briganti, La Maniera italiana, Roma 1961, p. 62;

- D. Frey, Wandfresken B. Poccettis im palazzo Acciaiuoli zu Florenz, in Scritti di storia dell'arte in onore di Mario Salmi III, Roma 1963, pp. 63–76;

- Enciclopedia Italiana XXVII, Treccani , pp. 575 ss.

- Biblioteca nazionale di Firenze, Diario degli avvenimenti successi dal 1600 al 1637, Fondo nazionale II, 92 ff., 76r, v.

- Sandro Bellesi, Catalogo dei pittori fiorentini del '600 e del '700, Edizioni Polistampa, Firenze 2009.

Altri progetti

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Bernardino Poccetti

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Bernardino Poccetti

Collegamenti esterni

- Luisa Marcucci, BARBATELLI, Bernardo, detto Bernardino Poccetti, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 6, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1964. URL consultato il 14 dicembre 2017.

| Controllo di autorità | VIAF (EN) 14878241 · ISNI (EN) 0000 0001 0822 9553 · SBN TO0V005345 · BAV 495/71030 · CERL cnp01347243 · Europeana agent/base/89590 · ULAN (EN) 500009857 · LCCN (EN) no89007559 · GND (DE) 118792628 · BNE (ES) XX1064880 (data) · BNF (FR) cb125082970 (data) · J9U (EN, HE) 987007432825605171 · CONOR.SI (SL) 23142755 · WorldCat Identities (EN) lccn-no89007559 |

|---|

На других языках

[de] Bernardino Poccetti

Bernardino Poccetti (* 27. August 1548 in Florenz; † 10. November 1612 ebenda; eigentlich Bernardo Barbatelli) war ein italienischer Maler.[en] Bernardino Poccetti

Bernardino Poccetti (26 August 1548 – 10 October 1612), also known as Barbatelli, was an Italian Mannerist painter and printmaker of etchings.[es] Bernardino Poccetti

Bernardino Poccetti (Florencia, 26 de agosto de 1548 - 10 de octubre de 1612), también llamado Barbatelli o Bernardino delle Grottesche, fue un pintor y decorador italiano del Manierismo.[fr] Bernardino Poccetti

Bernardino Poccetti ou Barbatelli (Florence, 26 août 1548 - Florence, 10 octobre 1612) est un peintre italien de l'école florentine.- [it] Bernardino Poccetti

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии