art.wikisort.org - Музей

Азербайджанский Национальный Музей Искусств — крупнейший в Азербайджане музей произведений искусств, где хранятся свыше 17000 произведений искусства[1]. Музей был основан в 1936 году[2] и в 1943 году был назван в честь видного азербайджанского театрального художника Рустама Мустафаева — одного из основоположников театрально-декорационного искусства Азербайджана[3].

| Азербайджанский Национальный Музей Искусств | |

|---|---|

| азерб. Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi | |

| |

Первый корпус музея | |

| Дата основания | 1936 |

| Дата открытия |

Вторник—Воскресенье, 10.00—18.00 |

| Тема | искусство |

| Адрес |

Азербайджан, Баку, улица Ниязи, 9/11 |

| Директор | Чингиз Фарзалиев |

| Сайт | nationalartmuseum.az |

В настоящее время музей располагается в двух построенных в конце XIX века старинных зданиях города Баку, находящихся по соседству. В залах музея собраны произведения искусства Азербайджана, Западной Европы, России, Востока. Экспонаты из коллекции музея выставлялись в Канаде (1966), Кубе (1967), Сирии (1968), Франции (1969), Чехословакии (1970), Алжире (1970), Ираке (1971)[4]. Музей открыт со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00.

История музея

В 1920 году в Азербайджанском государственном музее был создан отдел изобразительного искусства. По мере комплектования художественного раздела, учитывая его художественную и историческую ценность, в 1936 году было принято решение о создании на его основе самостоятельного музея — Азербайджанского государственного музея искусств[5]. Первоначально отдел изобразительного искусства размещался в бывшем особняке миллионера Гаджи Зейналабдин Тагиева, где ныне расположен Музей истории Азербайджана. Открытие музея состоялось в 1937 году[4]. После для музея был выделен пятый этаж музея литературы имени Низами Гянджеви[6].

В 1943 году музей стал носить имя видного азербайджанского театрального художника Рустама Мустафаева — одного из основоположников театрально-декорационного искусства Азербайджана. До начала 1950-х гг. музей располагался в нескольких небольших исторических особняках, где организовывались экспозиции и временные выставки. В этот период в стенах музея работали молодые искусствоведы Расим Эфендиев, Нуреддин Габибов, Мурсал Наджафов, Мехти Гусейнзаде, погибший во время Великой Отечественной войны, и другие учёные, заложившие основы азербайджанского искусствоведения[5]. На протяжении многих лет музеем руководили народные художники Азербайджана, лауреаты Государственных премий СССР Салам Саламзаде, Кязим Кязимзаде, Ибрагим Зейналов.

В 1951 году секретарь ЦК КП Азербайджана Мирджафар Багиров передал музею искусств здание, известное как «особняк Дебура»[7], расположенный по адресу: улица Чкалова, 9 (бывшая Садовая, ныне Ниязи), где в своё время размещались контора АО «Каспийское Товарищество», Азербайджанский революционный комитет и Совнарком Азербайджана[8]. В новом здании была создана новая экспозиция, в которой были представлены лучшие образцы произведений искусства из коллекции музея. Впоследствии музей превратился в центр искусствоведческой науки. Здесь проводились различные мероприятия: юбилейные выставки художников, музыкальные вечера, встречи с интеллигенцией и т. п.[5]

После распада СССР решением правительства и президента республики музею было передано ещё одно здание, построенное в 1885 году, где ранее располагались Мариинская женская гимназия и горком Баку.

В 1992-93 годах правители Народного фронта решили «выселить» музей из «Дебуровского дворца», и расположить в здании МИД Азербайджана. Тогда, по словам Азада Шарифа, группа авторитетных деятелей культуры Азербайджана, среди которых была Эльмира Шахтахтинская, Микаил Абдуллаев, Токай Мамедов и др. встретились с президентом Абульфазом Эльчибеем. Отмечается, что сообщение о том, что «даже Багиров выделял для культуры лучшие здания города», возымело своё действие и здание было оставлено у музея[8].

С 1994 по 2003 год директором музея был скульптор Ибрагим Зейналов[9], с 2003 по 2010 - доктор искусствоведения Исрафил Исрафилов, а с 2010 по настоящее время должность директора музея занимает Заслуженный деятель искусств Азербайджана, профессор Чингиз Фарзалиев.

7 июня 2013 года состоялось открытие нового переходного корпуса музея искусств. На церемонии открытия приняли участие Президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева[10].

Корпуса музея

Первый корпус

История здания

26 февраля 1888 года нефтепромышленник и основатель акционерного общества «Каспийское Товарищество» Лев де Бур (1840—1889) подал в Городскую управу заявление об утверждении плана на постройку двухэтажного каменного особняка и 18 апреля был вынесен «приговор на укрепление участка в 700 кв. сажен» на Садовой улице (ныне — улица Ниязи). 26 августа городской инженер полковник Николай фон дер Нонне и городской архитектор, гражданский инженер Антон Кандинов утвердили проект дома. Хотя подпись архитектора здания на проекте отсутствует, архитектором считается именно Н. А. фон дер Нонне[5][7][11]. 31 августа 1888 года[7] проект был утверждён Городским головой Станислав Деспот-Зеновичем и членом управы Л. Никулиным. Вскоре было начато строительство[8].

В январе 1891 года наследники покойного Льва де Бура продали участок на Садовой, где был заложен только фундамент дома, «Каспийскому Товариществу» за 16 000 рублей и он стал частной собственностью общества. Акционерами было решено построить здание для конторы общества. В связи с этим, архитектору пришлось внести некоторые изменения в проект. Так, в фасадной части были построены два входа с балконами вместе одного. Балконы выходили на Садовую улицу и с них открывался вид на Михайловский сад (ныне — сад им. Вахида).

Постройку здания датируют 1891[7] и 1893 годом[11]. Отмечают, что дом «Каспийского Товарищества» был окончательно построен к 1895 году[8]. На этом здании находился медальон с буквами «КТ», который при одном из ремонтов был уничтожен. В этом году умер соучредитель «Каспийского Товарищества» С. И. Багиров и его заменил в делах его зять Павел Осипович Гукасов. В 1896 году в одной из частей дома «Капийского Товарищества» поселился с семьёй директор правления Товарищества, один из четырёх братьев Гукасовых — Аршак Осипович, а в 1898 году туда переселилась семья и П. О. Гукасова. Отмечается также, что в эти годы в здании случился пожар[8].

После Октябрьской революции 1917 года при активном участии английского консула Э. Мак-Дональда власть в Баку 31 июля 1918 года перешла правительству Диктатуры Центрокаспия, которое пригласило англичан для обороны города от Кавказской исламской армии. Британская армия находилась в Баку до августа 1919 года. Штаб английского командования, возглавляемый генералом Уильямом Томсоном, располагался в доме «Каспийского Товарищества». Там же проживали Гукасовы[8].

28 апреля 1920 года, после входа в Баку частей Красной Армии, Председателем Ревкома Азербайджана стал Нариман Нариманов. В 1921 году он возглавил Совет Народных Комиссаров, который разместился в здании бывшего «Каспийского Товарищества». На втором этаже жила семья Нариманова. После смерти Нариманова в 1925 году улица Садовая была переименована в Наримановскую. С 1933 года в доме поселился Первый Секретарь КПб Азербайджана Мирджафар Багиров с семьёй. В 30-х была произведена реконструкция здания, а 7 мая 1935 года, ниже дома со стороны моря был открыт новый сквер имени Нариманова. В 1939 году улица была опять переименована в улицу Чкалова. Наконец, в 1951 году Багиров передал этот дворец музею искусств, где он размещён и по сей день.

Архитектура

Отмечается, что спокойные горизонтальные членения дома впоследствии хорошо гармонировали с вертикалями здания клуба и жилого дома Садыховых. В тот период, когда проектировался особняк Дебура, площадки вдоль красных линий улицы были свободны. В связи с этим, фон дер Нонне не был связан соседством с другими зданиями. Интересно объёмное и пластичное решение здания, учитывающее его особое расположение и обращённость к морю[11]. Торжественности архитектуры особняка также способствовали хорошо прорисованные классические элементы, сильные пластические средства (портики) на фоне рустовки[7].

Подобного типа постройки в те годы только-только стали появляться на центральных улицах города. Считается, что особняк Дебура в условиях Баку обладает редким качеством — он прекрасно обозревается. Эти положительные особенности здания стали ещё сильнее ощущаться после произведённой в 1930-х годах реконструкции окружения и создания сквера. Здание фон дер Нонне считается первой попыткой объёмно-пространственного решения жилого дома путём активного использования портиков на главном фасаде, лоджий — на боковом и других пластических средств[7].

Это здание считается единственным историческим зданием в городе, которое воспринимается в трёх измерениях среди плоскостной периметральной застройки. Указывают, что дом Дебура стал опорным сооружением при последующих перепланировках прилегающей части городской территории, а значительный объём и эффектное местоположение сделали его композиционным акцентом среди удачно поставленных зданий[7].

- Медальон

- Портик

- Фонтан в сквере Нариманова

Коллекция музея

Всего в 60 комнатах музея выставлено более 3000 экспонатов. Семь комнат в первом корпусе предназначены для европейских художников, 10 — для русских художников, а остальные предназначены для иранского, турецкого и японского искусства. Все 30 комнат во втором корпусе занимают работы азербайджанских художников. В экспозиции представлены азербайджанские изобразительное и декоративное искусство, образцы народного творчества различных исторических периодов. Также имеется отдел старинного азербайджанского искусства, где показаны изделия из керамики и металла, посуда, миниатюры, вышивки, национальная одежда и украшения. Есть также множество ковров из Карабаха, Казаха, Ширвана и Апшерона. Имеется специальный отдел для мужских и женских ремней и кинжалов. Эти пояса были традиционно украшены драгоценными и полудрагоценными камнями[6]. Всего в музее хранится около 17000[1] произведений искусства, однако из-за малого количества мест все экспонаты музея не могут демонстрироваться одновременно. Поэтому экспонаты периодически меняются так, что большая часть работ может быть отображена[6].

Коллекция античного и средневекового искусства Азербайджана

Коллекция античного и средневекового искусства Азербайджана включает в себя различные произведения искусства эпохи античности и средних веков, найденные на территории Азербайджана. Среди них можно отметить фигуры птиц эпохи Манны из Нахичевани, женские фигуры III—I вв. до н. э. из Баку, Шеки, фигурки человека I—III веков нашей эры, обнаруженные в ходе археологических раскопок в поселении Хыныслы в Шемахинском районе, различная посуда из Гянджи, Байлакана, Кабалы, Мингечаура, каменные плиты с высеченными на них рельефными надписями и изображениями из Сабаильского замка, найденное в Лачинском районе надгробие в форме коня (XVI век) и пр.

- Керамическая посуда из Нахичевани. II тысячелетие до н. э.

- Керамическая посуда из Кабалы. I тысячелетие до н. э.

- Керамическая посуда из Мингечаура

Коллекция живописи

Азербайджанское искусство

В музее хранятся работы основоположников азербайджанского реалистического искусства Мирзы Кадыма Эривани, М. Навваба, Б. Кенгерли, А. Азимзаде (XIX — начало XX вв.) и лучшие работы азербайджанских советских художников — Салама Саламзаде, Микаила Абдуллаева, Амира Гаджиева, Таги Тагиева, Тогрула Нариманбекова, Таира Салахова[6], Видади Нариманбекова, Газанфара Халыкова, скульптора Омара Эльдарова. Один зал полностью посвящён работам Саттара Бахлулзаде[6].

- Уста Гамбар Карабаги. Дерево жизни, из Шекинского ханского дворца, конца XVIII века

- Неизвестный художник. Портрет дервиша Нурали Шаха, XIX век

- Неизвестный художник. Портрет дервиша Султана Баязида, XIX век

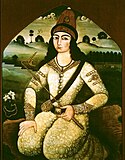

- Мирза Кадым Эривани. «Портрет сидящей женщины». 1870-е гг.

- Мирза Кадым Эривани. «Портрет молодого человека». Середина XIX века

Мирза Кадым Эривани. «Портрет Фетх Али-шаха».

Мирза Кадым Эривани. «Портрет Фетх Али-шаха».- Бахруз Кенгерли - Пейзаж с горами, 1916

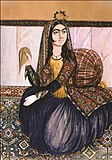

- Бахруз Кенгерли - Портрет женщины, 1920

- Азим Азимзаде. «Женская свадьба». 1930 год

- Азим Азимзаде. «Рамазан в богатом доме». 1932 год

Русское искусство

В секции русского искусства есть работы выдающихся художников XVIII века, среди которых можно назвать Ф. С. Рокотова, В. Л. Боровиковского, Н. И. Аргунова. Среди произведений художников XIX века есть работы К. П. Брюллова, А. А. Иванова, В. А. Тропинина, А. Венецианова, И. И. Шишкина, С. Ф. Щедрина, И. К. Айвазовского, И. И. Левитана[12], А. П. Боголюбова, А. И. Корзухина, К. В. Лемоха, В. Д. Поленова, Ф. А. Васильева. На некоторых пейзажах, написанных в XIX веке изображены жизнь и природа на Кавказе и в Азербайджане. Среди них можно назвать «Вид Баку с моря» (1872) П. Верещагина, «Корабль в бурю» И. Айвазовского, ранее принадлежащих Тагиеву[6].

В музее также хранится коллекция русских художников-авангардистов начала XX века. Это работы Лазаря Лисицкого, А. В. Лентулова, И. Машкова, А. Куприна, В. Кандинского, Ф. Боткина[6]. Также среди работ художников начала XX столетия имеются картины В. Е. Маковского, К. А. Коровина, И. Э. Грабаря[12].

Алексей Венецианов. «Встреча у колодца». 1843 год

Алексей Венецианов. «Встреча у колодца». 1843 год- Леонид Жодейко. «Портрет молодой женщины». 1856 год

- Иван Шишкин. «Берёзовая роща». 1878 год

- Владимир Орловский. «Берёзовая роща».

- Юрий Леман. «Портрет молодой женщины в шляпе».

- Василий Верещагин. «Добрые кумовья». 1890 год

- Василий Кандинский. «Амазонка». 1911 год

- Ольга Розанова. «Беспредметная композиция». 1917 год

- Архип Куинджи. «Волга»

- Пётр Верещагин. «Вид Баку с моря». 1872 год

- Владимир Маковский. «Семья художника». 1893 год

- Александр Мурашко - Женский портрет (Парижанка)

Западноевропейское искусство

Коллекция музея включает произведения различных европейских художников начиная с XVI по XIX вв.

Итальянская живопись

Среди произведений итальянских художников имеются работы Леандро Бассано, Франческо Солимены, Джованни Гверчино, Луини Бернардино, Андреа дель Сарто, и др. В музее можно увидеть такие картины, как «Святая Катерина» кисти Луини, «Портрет женщины» Бассано, «Вид Венеции» неизвестного художника круга Каналетто, «Иоанн Креститель» Бартоломео Шедони, «Спящий Эндимион» Гверчино, «Мадонна с младенцем» и «Мадонна с гарпиями» Андреа дель Сарто. Кроме того в коллекции музея имеется картина неизвестного флорентийского художника XVI века «Встреча Марии и Елизаветы».

Также в коллекции музея имеются произведения таких итальянских скульпторов, как Лоренцо Бартолини и Бартолоне Скеноде[6].

- Франческо Солимена. «Похищение Орифии»

- Леандро Бассано. «Портрет женщины». XVII век

- Бернардино Луини. «Святая Катерина». XVI век

- Бартоломео Шедони. «Иоанн Креститель». XVI век

- Неизвестный художник круга Антонио Каналетто. «Вид Венеции». XVIII век

- Гверчино. «Спящий Эндимион». XVII век

- Андреа дель Сарто. «Мадонна с младенцем». XVI век

- Неизвестный флорентийский художник XVI века. «Встреча Марии и Елизаветы»

Фламандская и голландская живопись

Для фламандского и голландского искусства выделено два зала музея. В коллекции имеются работы фламандских художников, среди которых можно назвать работы Адраиана Браувера («Сцена у хирурга»), Давида Тенирса Младшего, Юстуса Сюстерманса[12] («Портрет Медичи»), голландских художников Франса Халса («Портрет мужчины»), Адриана ван Остаде, Питера Класа («Натюрморт»), Михиля ван Миревельта[12] («Портрет Дюка Валленштайна»), Бальтазара Бешея («Венера и Адонис»), Бальтазара Поля Оммеганка («Овцы на пастбище»). Помимо этого в музее можно увидеть картины неизвестных фламандских («Концерт», «Пейзаж», «Натюрморт», «Ринальдо и Армида») и голландских художников («Горный пейзаж», «Две женщины перед зеркалом», «Монастырская аптека») XVII—XVIII вв.

- Адраиан Браувер. «Сцена у хирурга»

- Юстус Сюстерманс. «Портрет Медичи»

- Питер Клас. «Натюрморт»

- Михиль ван Миревельт. «Портрет Дюка Валленштайна»

- Франс Халс. «Портрет мужчины»

- Неизвестный фламандский художник XVIII века. «Концерт»

- Неизвестный фламандский художник XVII века. «Натюрморт»

- Неизвестный голландский художник XVII века. «Монастырская аптека»

Французская живопись

Среди произведений французских художников XVII—XIX вв. имеются работы Гаспара Дюге («Пейзаж»), Жюля Дюпре («На пастбище», «На краю леса»), Паскаля Даньян-Бувре («Портрет женщины» и «Портрет мальчика»), Жан-Батиста Грёза, Бенжамен-Констана («Портрет императрицы Александры Фёдоровны»), Жана Оноре Фрагонара («Пастушеский»), Луи Эрсана («Пётр I и Луи XV»), Луи Ласалля («Портрет Салтиковой») и др.

- Бенжамен-Констан. «Портрет императрицы Александры Фёдоровны»

- Паскаль Даньян-Бувре. «Портрет женщины»

- Паскаль Даньян-Бувре. «Портрет мальчика»

- Гаспар Дюге. «Пейзаж»

- Жан-Батист Грёз. «Портрет девушки»

- Жан Оноре Фрагонар «Пастушеский»

- Луи Эрсан. «Пётр I и Луи XV»

- Луи Ласалль. «Портрет Салтиковой»

Немецкая и испанская живопись

В музее хранятся также работы немецких художников, в частности картины Иоганна Генриха Рооса и Фридриха Августа фон Каульбаха[6]. Также в коллекции музея имеется копия картины испанского художника Бартоломе Эстебана Мурильо «Отдых на пути в Египет».

- Бартоломе Эстебан Мурильо. «Отдых на пути в Египет» (копия)

- Иоган Генрих Роос. «Стадо»

- Неизвестный художник XVI века. «Легенда об Евстафии»

- Фридрих Август фон Каульбах. «Портрет Александры Фёдоровны»

Коллекция ковров

В коллекции музея представлена старинные ковры и ковровые изделия из таких регионов как Карабах, Гянджа, Казах, Куба, Тебриз.

- Ковёр «Фахралы». Гянджинская школа. XVIII век

- Ковёр «Демирчиляр». Казахская школа

- Ковёр «Говхар». Карабахская школа

- Ковёр «Пирабадил». Кубинская школа

- Ковёр «Времена года». Тебризская школа

- Ковёр «Овчулуг». Тебризская школа. XVIII век

- Ковёр «Гымыл». Кубинская школа. XIX век

- Ковёр «Зили». Бакинская школа. XIX век

Искусство Древнего Египта

В коллекции музея представлены различные скульптуры и барельефы, относящиеся к Древнему Египту.

Источники

- Интервью директора музея Чингиза Фарзалиева. Наша коллекция насчитывает свыше 17 тысяч экспонатов // газета : «Азербайджанские известия». — 2 марта 2012.

- В. Г. Власов. Большой энциклопедический словарь изобразительного искусства. — Лита, 2000. — Т. 1. — С. 534. — ISBN 5933630020.

- Мустафаев Рустам Мамед оглы // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.

- Азәрбајҹан инҹәсәнәт музеји / Под ред. Дж. Б. Кулиева. — Азербайджанская Советская Энциклопедия: Главная редакция АСЭ, 1976. — Т. 1. — С. 144. (азерб.)

- Н. А. Рагимова. Научно-исследовательская работа в музее на основе фондов: на примере Азербайджанского государственного музея искусств им. Р. Мустафаева // журнал : Вопросы музеологии. — 2010. Архивировано 24 февраля 2015 года.

- Ибрагим Зейналов, бывший директор музея. Breathing Life Back Into Art. The National Art Museum // журнал : Azerbaijan International. — 2000. — № (8.2). — С. 48—50.

- Шамиль Фатуллаев. Градостроительство Баку XIX—начала XX веков / Под ред. проф. В. И. Пилявского. — Ленинград: Стройиздат, 1978. — 215 с.

- Тамара Гумбатова. Дебуровский дворец // литературный портал : Проза.ру. — 2012.

- İbrahim İsmayıl oğlu Zeynalov (азерб.) // Azərbaycan. — 2008. — 7 mart. — S. 4.

- Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия нового корпуса Азербайджанского национального музея искусств. Дата обращения: 8 июня 2013. Архивировано 24 февраля 2015 года.

- Р. М. Эфендизаде. Проспект Нариманова — принципы архитектурно-планировочного решения. — Известия Академии наук Азербайджанской ССР: Издательство Академии наук Азербайджанской ССР, 1980. — С. 111.

- Азербайджанский музей искусств // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.

Ссылки

- Официальный сайт музея Архивная копия от 11 января 2022 на Wayback Machine

- Азербайджанский музей искусств / Под ред. Полевого В.М.. — Популярная художественная энциклопедия: Советская энциклопедия, 1986.

- Азербайджанский музей искусств // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.

Литература

- Б. Алекперова. Азербайджанский Государственный Музей Искусств им. Р. Мустафаева. Постоянная экспозиция. Каталог. — Советский Художник, 1961. — 98 с.

- Азербайджанский государственный музей искусств имени Р. Мустафаева. Путеводитель. — Художник РСФСР, 1971. — 135 с.

На других языках

[de] Nationales Kunstmuseum von Aserbaidschan

Das Nationale Kunstmuseum von Aserbaidschan (aserbaidschanisch Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi) ist ein Kunstmuseum in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku.[en] National Art Museum of Azerbaijan

Azerbaijan National Museum of Art (Azerbaijani: Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi) is the biggest art museum of Azerbaijan.[1] It was founded in 1936 in Baku and in 1943 was named after Rustam Mustafayev,[1] a prominent Azerbaijani scenic designer and theater artist. The museum consists of two 19th century buildings standing next to each other. The museum's total collection includes over 15,000 artworks. There are over 3,000 items in 60 rooms on permanent display. About 12,000 items are kept in storage. The museum changes the exhibits periodically so that more of these artworks can be displayed temporarily.[2][fr] Musée national d'art d'Azerbaïdjan

Le musée national d’art d’Azerbaïdjan[2] (en azéri : Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyi) est l’un des plus grands musées d’art d'Azerbaïdjan. Dix-sept mille objets y sont stockés[2]. Le musée est fondé en 1936[3] et depuis 1943, il porte le nom de Roustam Moustafaïev, l’un des fondateurs de l’art décoratif théâtral[4] en Azerbaïdjan. Le musée est installé dans deux bâtiments : l'ancien palais De Bourr et l'ancien lycée féminin Marie, construits à la fin du XIXe siècle à Bakou. Le musée contient des œuvres d’art couvrant les différentes périodes de l’art de l’Orient ancien et d’Azerbaïdjan, de Russie et d’Europe occidentale. Les œuvres d'art de valeur de la collection du musée ont été exposées au Canada (1966), à Cuba (1967), en Syrie (1968), en France (1969), en Tchécoslovaquie (1970), en Algérie (1970), en Irak (1971) et dans d'autres pays[5].- [ru] Азербайджанский национальный музей искусств

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии