art.wikisort.org - Künstler

Leopold Rauth (* 18. Juli 1884 in Leipzig; † 9. Januar 1913 bei Welschnofen im Eggental, Südtirol) war ein deutscher Maler und Grafiker.

Leben

Familie und Ausbildung

Leopold Rauth war der Sohn des Leipziger Großkaufmanns und Weinhändlers Carl Rauth[1] und dessen Ehefrau Elisabeth, geborene Holzammer.[2] Wie seine älteren Brüder Karl[3], Arno[4] und Otto, war er Schüler des König-Albert-Gymnasiums, das er vom 22. April 1895 bis 7. März 1906 besuchte.[5]

Von Ostern bis zum 29. September 1906 studierte Rauth ein Semester an der Königlichen Kunstakademie in Leipzig.[6] Anschließend begab er sich an die Kunstakademie Karlsruhe, um sich bei Ernst Schurth (1848–1910) im Porträt- und Aktzeichnen ausbilden zu lassen. Danach war er Schüler von Waldemar Friedrich (1846–1911) an der Preußischen Akademie der Künste in Berlin. Am 14. Oktober 1908 schrieb er sich an der Münchner Kunstakademie in die Malklasse[7] von Franz von Stuck ein. Hier widmete er sich insbesondere dem Porträt-, Akt-, Figur- und Gewandzeichnen.

Nach Studienaufenthalten in Paris und Venedig kehrte Rauth 1909 nach Leipzig zurück, wo er in kurzer Zeit meteorhaft am Kunsthimmel emporstieg[8]. In den ihm verbleibenden drei Lebensjahren brachte er eine erstaunliche Fülle vielseitiger Produktionen als Maler und Zeichner hervor. Seine Bilder wurden vielfach in Ausstellungen präsentiert, wo sie allerdings keineswegs nur Zustimmung erfuhren. Und gerade weil man sie nicht so ohne Widerspruch aufgenommen hat, sind sie mehr beachtet worden, als dies bei Kollektivausstellungen sonst der Fall ist.[9] Nach dem frühen Tod des Künstlers veranstaltete die renommierte Leipziger Galerie Pietro Del Vecchio vom 2. Februar bis 9. März 1913 eine Gedächtnisausstellung zu Ehren des verstorbenen Künstlers.[10] Das Leipziger Auktionshaus Oswald Weigel versteigerte im März und April 1914 einen Teil des künstlerischen Nachlasses Leo Rauths, darunter 56 Ölgemälde, 80 kolorierte Handzeichnungen, 41 Radierungen und kolorierte Drucke. Weitere Gemälde wurden von der 1913 gegründeten Kunsthandlung seines älteren Bruders Wilhelm Rauth[11] veräußert.

Künstlerisches Schaffen

In der Anfangsphase seines künstlerischen Schaffens war Rauth von der Malweise der Münchner Schule um Franz von Stuck beeinflusst. Bald fand er jedoch zu seinem eigenen Stil, der sich vor allem in einer eigentümlichen Erfindung von sprechenden Gesten und Bewegungen und einer dekorativen, kontrastreichen Farbgebung zeigte. Seine Gemälde lassen eine charakteristische Neigung zu plakativer Wirkung erkennen: So steht Rauths Haremswächter vor einem dunkelblauen Vorhang mit weißen Tupfen, sein nackter Sieger ist in ein großes blutrotes Tuch gehüllt und im Gemälde Sommerspuk (Scherzo) schmiegt sich ein braun-schwarzerdiger Faun an die helle Lichtgestalt einer jungen Tänzerin.

Zu Rauths besten malerischen Leistungen zählt das Porträt. Oftmals stellt er die Abgebildeten vor einem flachen Hintergrund aus farbigen oder silbernen Kacheln dar, von dem sich die Farben und Linien der Porträtierten kräftig abheben.

Rauths Motive entstammten der Mythologie, dem Märchen und der Legende, vor allem aber dem Mummenschanz und der Maskerade des Karnevals. Der Münchner Fasching und das Varieté und ihre mondäne Lebewelt haben Leo Rauth zum Künstler gemacht. Ihre luministischen Erscheinungen, die Groteske ihrer Bewegungen, ihr phantastisches Gaukelspiel, ihre Typen und Figurinen haben ihn inspiriert.[12] Daneben malte er Gestalten aus der Welt des Rennplatzes, der Nachtcafés und Bars, Damen und Herren, elegant gekleidet in Phantasiekostümen oder nach der neuesten Mode und mit preziöser Gebärde. Als Künstler brachte ihm dies große Beliebtheit, aber auch den Vorwurf des übertriebenen Ästhetizismus ein.

Zu Rauths Lieblingsmotiven gehörte außerdem der Pierrot und Szenen aus dem Märchen Froschkönig. Die Begegnung zwischen Prinzessin und Frosch gestaltete er in sechs verschiedenen Varianten. Der Firma Philipp Rosenthal dienten Rauths Froschkönig und Liebesschwur als Entwürfe für zwei der beliebten Rosenthaler Porzellanfigurinen.

Leo Rauth widmete sich als Grafiker auch der Gebrauchskunst. Seine Plakate zählten zu den besten ihrer Art. Daneben fertigte er Radierungen, entwarf Exlibris, Geschäftskarten, Postkarten, Warenzeichen, Buchumschläge und Buchillustrationen.

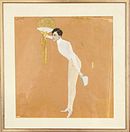

Die kolorierte Zeichnung wurde für den geborenen Linienkünstler[13] das eigentliche künstlerische Ausdrucksmittel, mit der er die Vielfalt seiner gestalterischen Ideen adäquat umzusetzen vermochte. Am nachhaltigsten hat er sich durch seine Zeichnungen von Tänzen bekannt gemacht. Eine Auswahl davon gab Rauth als handkolorierte Lichtdrucke in zwei heute äußerst raren Mappen[14] heraus. In farbig höchst aparten Figuren sind alle nur erdenklichen Tänze dargestellt, alle kulturhistorischen, von den mystisch-feierlichen der Ägypter angefangen bis zum Cancan und Cake Walk und Twostep. Zu Mignons Eiertanz und Salomes Schleiertanz gesellen sich berühmte Tänzerinnen ihrer Evolutionen: Cleo de Merode, Saharet in der Kathinka-Polka, Ruth St. Denis mit ihrem Schlangentanz, andere mit Phantasie- und Kabarettänzen. Mit bewundernswerter Beobachtungsgabe hat Rauth die verschiedenen Tanzarten erfaßt, ihren Rhythmus, ihr Temperament, in Bewegung und Linien der Körper, der Arme, der Finger, in der Art, wie die Tanzenden auftreten, die Füße bewegen. Ganz erstaunlich sind die immer neuen Darstellungen exzentrischer Stellungen, die graziösen, verführerischen Körperverrenkungen, dieses geschmeidige Wiegen und leidenschaftliche Locken verlangender, sich preisgebender Tanzgebärden. In diesen köstlichen Tanzbildern weiß Rauth auch das Kostümliche, die kleinen intimen Einzelheiten verführerischer Dessous, das Flimmern und Gleißen der Stoffe, der Spitzen und Perlen mit Raffinement zu behandeln.[15]

Für Leo Rauth war der Tanz ein Lebensthema. Bereits auf den Münchner Künstlerkarnevalsfesten trat er mit Inszenierungen von Bajaderen- und Bauchtänzen hervor. In Leipzig entwarf er dem Stadttheater Figurinen für ein Rokoko-Ballett zu der Musik Les petits Riens von Mozart.

Rauth, dem selbst Kritiker eine große Zukunft als Maler voraussagten, konnte sein künstlerisches Talent nicht vervollkommnen. Es klingt wie eine Vorausschau auf das jähe Ende eines kurzen, intensiven Künstlerlebens, wenn Paul Kühn wenige Monate vor Rauths Tod in seinem einfühlsamen Essay einleitend und zugleich resümierend über den jungen Maler schrieb: „Der Künstler, dem diese Zeilen gelten, stellt sich uns selbst im Bilde vor, in dunkelblauem Frack und Zylinder, wie ein eleganter Conférencier vom Überbrettl, ein wenig blasiert, ein wenig mokant, selbstbewußt und frech und doch wieder träumerisch, in Erinnerungen an die Münchner Künstlerredouten das Leben in seinen flüchtigen, prickelnden Freuden und melancholischen Vergänglichkeiten kostend. Fasching und Aschermittwoch.“[16]

Leo Rauth starb völlig unerwartet während eines Aufenthalts in Südtirol im Gasthof des Anton Dejori an der Elisabeth-Promenade oberhalb von Welschnofen.[17] Er wurde auf dem dortigen Kirchhof zwischen Beinhaus und Friedhofsmauer anonym bestattet.[18] Dieser Teil des Friedhofs wurde in den 1960er Jahren aufgelassen und überbaut.[19]

Mitgliedschaften

- Deutscher Künstlerbund[20]

- Leipziger Secession

- Deutsche Exlibris-Gesellschaft

Ausstellungen

- 1910 Erste Leipziger Jahresausstellung der Secession (Ölgemälde: Herrenbildnis und Porträt)

- 1911 Leipziger Jahresausstellung (Ölgemälde: Aline Sanden als Carmen)

Nachrufe

„Eine recht bittere Überraschung kommt durch eine Meldung aus Tirol nach Leipzig. Unerwartet starb auf der Reise nach Tirol der bekannte und sehr geschätzte Leipziger Maler und Graphiker Leo Rauth. Seinem Wunsche gemäß wurde er in aller Stille in Birchabruck[21] in Tirol beigesetzt. Mit Leo Rauth ist ein sehr begabtes Mitglied der jungen Leipziger Künstler-Generation plötzlich von uns geschieden. Wer im vorigen Jahr bei Del Vecchio die Gesamtausstellung von Werken des eigenartigen Malers und Zeichners gesehen hat, wird den Verlust recht bitter empfinden. Trotz seiner Jugend hatte Rauth in seinen kolorierten Tanzszenen bereits einen besonderen Typus geschaffen. – Rauths eigenartige Bilder waren auf den ersten Blick von vielen anderen des gleichen Genres zu unterscheiden. Grazie in allen Bewegungen, dazu eine überraschende Farbharmonie waren das Hervorstechende in seiner spezifischen Kunst. Indes war er auch als Oelmaler eine erfreuliche Erscheinung. Er pflegte sich die schwierigsten Aufgaben zu stellen. So erinnern wir uns eines Freilichtgemäldes – Tennisspielerinnen im Sommerlichte –, bei dem mit fester Hand die zartesten Farbtöne auf der Leinwand wiedergegeben waren. Bekannt sind seine Selbstporträts, und zwar gerade infolge der meisterlichen Farbenwirkung. Der junge Maler wird in der Kunstwelt nicht so bald vergessen werden, lebt er doch in seinen Zeichnungen, die sich in allen Sammlungen einen ehrenvollen Platz erworben haben, nach. Auf vielen seiner Blätter ist übrigens sein eigenes Antlitz scharf zu erkennen. Die Leipziger Künstler und Kunstfreunde werden dem tüchtigen Manne, der so früh aus dem Leben scheiden mußte, obgleich er in seiner Kunst dem Leben gerade die frohe Seite abzulauschen wußte, ein treues Andenken bereiten.“

„Zum Beschluß bringe ich zwei Blätter des allzu früh verstorbenen Leipziger Graphikers und Malers L e o R a u t h. Die Leipziger Exlibris-Gesellschaft hat sein Andenken durch eine kleine Feier, verbunden mit Ausstellung graphischer Arbeiten, geehrt; aber auch an dieser Stelle dürfte ein kurzer Nachruf für den begabten Künstler berechtigt sein. Davon überzeugen die beiden zarten Blätter für Ric und Friedel von Carlowitz. - Am 18. Juli 1884 geboren, ist der Künstler am 9. Januar 1913 freiwillig aus dem Leben geschieden. Das bunte Dasein konnte seinen Lebenshunger nicht mehr stillen, und die Rosen, die er suchte, machten ihn den winkenden Lorbeer vergessen. Die Welt des Scheines, Theater, Variété, Ballett, war es, die ihn vor allem lockte und anregte; aber er vergaß über ihr die Wirklichkeit und konnte sie im Erwachen aus seinen Künstlerträumen nicht mehr ertragen. Am Glanze einer falschen Sonne ging er zugrunde, so erlosch sein eigenes Licht. - Uns aber laßt Rosen des Lebens, Lorbeer der Erinnerung an seine Kunst auf das Grab des früh Verblichenen legen.“

Werke (Auswahl)

- Venezianisches Nocturno

- Liebesschwur

- Pagenlied (Selbstbildnis)

- Ein gern gesehener Gast

- Im Rampenlicht

- Handkuss

- Five O'Clock Tea

- Ballgeflüster

- Frühe Grafik im Schablonendruckverfahren

- Vaslav Nijinsky tanzt L’Après-midi d’un faune

- Grete Wiesenthal tanzt den Frühlingsstimmenwalzer

- Salome

- Brandstiftung

- Sommerspuk

- Gratulation

- Gratulation Detail

- Buchschmuck Muschi

- Buchschmuck S' Wiener Komtesserl

- Ikarus

- Herrenportrait sitzend

- Der weiße Pfau

- Der weiße Pfau (Detail)

- Gemälde

- Aschermittwoch

- Bacchantenzug

- Belauschter Flötenspieler am Bache, 110 × 55 cm

- Brücke in Venedig I, 48 × 63 cm

- Brücke in Venedig II, 44 × 72 cm

- Calle della Croce in Venedig, 66 × 39 cm

- Faschingslied, 58 × 77 cm

- Flauto solo (Mann mit Panflöte in Landschaft), 75 x 75 cm

- Flötenspieler in Landschaft, 90 × 90 cm

- Froschkönig

- Geiger, 102 × 76 cm

- Göttin à la mode, 124 × 124 cm

- Gratulant, 105 × 80 cm

- Gratulant II, 48 × 35 cm

- Gratulant III, 48 × 35 cm

- Haremswächter

- Hass und Liebe (Mädchengestalt mit Rosen- und Dornenkranz), 80 × 124 cm

- Ikarus, 80 × 80 cm

- Im Rampenlicht, 37 × 27 cm

- Japanzauber (Japanerin) 100 × 70 cm

- Knabenakt, 88 × 70 cm

- Karnevalszene I (Mädchen auf Sofa und Pierrot), 162 x 120 cm

- Karnevalszene II (Mädchen auf Sofa mit Lautenspieler), 90 × 90 cm

- Liebesgeflüster, 70 × 102 cm

- Liebesschwur

- Loin du bal

- Mönch, 38 × 28 cm

- Nach der Redoute, 56 × 66 cm

- Nijinski als tanzender Faun, 70 × 70 cm

- Parsival

- Piazza Trento, 46 × 34 cm

- Rio Marina, Venedig, 47 × 67 cm

- Rosenzeit (Mädchen mit Rosen auf Ruhebett), 72 x 72 cm

- Ruth St. Denis: Rosentanz, 29 × 29 cm

- San Michele in Venedig, 80 × 130 cm

- Schicksal, 200 × 200 cm

- Schlafendes Mädchen, 78 × 78 cm

- Schleiertänzerin (Rückseite bemalt), 94 × 68 cm

- Die Schwabinger Malweiber

- Sieger

- Sommerspuk (Faun mit Dame im Reifrock), 70 x 70 cm

- Sonnenwendfeier. Verliebtes Volk 80 × 124 cm

- Spiegelbildnis (Dame in Grün vor blauen Kacheln) 115 x 70 cm

- Sternenkinder (Liebespaar auf Wiese unter Sternenhimmel), 47 × 55 cm

- Strand vom Lido

- Straße in Trento, 46 × 34 cm

- Susanna, 90 × 90 cm

- Venedig: Fondamento nuovo, 80 × 80 cm

- Venezianisches Nocturno, 75 × 75 cm

- Vicola Colico, Trento, 42 × 27 cm

- Der weiße Pfau, 40 × 40 cm

- Porträts

- Selbst (Kopf-Zeichnung, s/w), 38 × 38 cm

- Selbst im weißen Sweater (Rückseite bemalt), 102 x 70 cm

- Selbst mit Zylinder und blauem Frack, 169 × 73 cm

- Selbst, roter Fasching, 70 × 40 cm

- Selbst vor Staffelei

- Der Maler selbst, 175 × 70 cm

- Pagenlied, Selbstbildnis, 70 × 70 cm

- Ludwig van Beethoven (kolorierte Handzeichnung), 38 x 38 cm

- Max Brüning, 124 × 124 cm

- Bubi, 115 × 115 cm

- Walter Bud, Öl auf Pappe, 47 × 62 cm; Neue Pinakothek, München

- Bruno Decarli als Orest, 71 × 71 cm

- Dr. Fischer, 166 × 95 cm

- Hans Günther, 140 × 65 cm

- Herrenporträt sitzend, 65 × 46 cm

- Wolff von Pittler (Kinderbildnis)

- Prof. Rehbold, Genf (kolorierte Handzeichnung), 38 x 38 cm

- Aline Sanden als Carmen, 170 × 78 cm

- Franz von Stuck (kolorierte Handzeichnung), 38 x 38 cm

- Franz von Stuck (mit Unterschrift, kolorierte Handzeichnung), 16 × 12 cm

- Grete Wiesenthal (kolorierte Handzeichnung), 38 x 38 cm

- Zeichnungen

kolorierte Handzeichnungen, alle Maße, wenn nicht anders angegeben: 38 × 38 cm

- Eine Amorette I und II

- Arachne

- Ballgeflüster

- Bal paré

- Der Besondere, 48 × 24 cm

- Blonde Sklavin

- Bubi (Nach dem Gemälde)

- Cabaret-Tanz

- Eine Dame (Aus einem Ballett zu Les petits Riens von Mozart)

- Dandy auf Strandkorb sitzend

- Danse lumineuse

- Dansing Song

- Demaskiert

- Dessert (Liebespaar)

- Domino (Frauengestalt)

- Eitelkeit

- Eisläufer

- Estella

- Faschingsgratulant

- Fastnachtsteufel

- Finale (Der Tod und das Mädchen)

- Five O'Clock Tea

- Flauto solo (Nach dem Gemälde)

- Flieder

- Florine

- Das Genie, 41 × 29 cm

- Ein gern gesehener Gast

- Gesindeball

- Gratulation

- Griechische Tänzerin

- Grille, 21 × 10 cm

- Grille grosso, 21 × 10 cm

- Handkuss

- Heilige Stunde

- Herrschaften vom Sportplatz

- Hochzeitsreise im Auto

- Im Goldbett

- Indischer Gaukler

- Japanerin

- Karnevalszene I und II

- Ein Kavalier

- Königin der Nacht

- Der Kunstmaler, 34 × 23 cm

- Lenz

- Leutnant

- Libelle

- La Machiche

- Die Nacht

- Nijinski als tanzender Faun

- Nijinski in Nachmittag eines Fauns

- Der Persianer (Herrenbildnis)

- Der Platzhecht

- Praliné

- Der rote Smoking

- Roter Pierrot

- Scherzo (Nach dem Gemälde Sommerspuk)

- Schwibs

- Sirene (Dame am Strand), 46 × 37 cm

- Studie zu Ikarus, 61 × 61 cm

- Tanz-Kavalier

- Taumel

- Till Eulenspiegel I und II

- Schleiertanz

- Unter Sternen

- Versöhnungsfest

- Der weiße Pfau

- Was kostet die Welt

- Das Windspiel

- Zéze

- Zirkusknix, 16 × 15 cm

- Plakate

- Leipziger Sezession

- Korsetthaus Köhler

- Felsche Chocolade Cacao

- Zigarette Dajonzy

- Gedenkblatt zum zehnjährigen Stiftungsfest des Leipziger Automobilklubs

- Radierungen

- Treppenaufgang zur Akademie in München

- Salome

- Der Kampf

- Exlibris

- Fridel von Carlowitz

- Ric von Carlowitz

- Illustrationen

- Else Hofmann: Baroness Steffi, Buchschmuck Leo Rauth, Abel & Müller, Leipzig 1910.

- Else Hofmann: Muschi, Buchschmuck Leo Rauth, Abel & Müller, Leipzig 1910.

- Else Hofmann: s' Wiener Komtesserl, Buchschmuck Leo Rauth, Abel & Müller, Leipzig 1912.

- Otto Wilhelm Lange: Wieland der Schmied. Drama in vier Aufzügen, Illustrationen Leo Rauth, Osterheld, Berlin 1912.

- Reklamemarke Verlag Abel & Müller

- Publikationen

- Tänze. Acht originalgroße (40 × 40 cm), handcolorierte Lichtdrucke in Mappe. Verlag Röder & Schunke, Leipzig 1911. Inhalt: Saharet: Kathinka Polka; Ruth St. Denis: Schlangentanz; Cake Walk; Dansing Song; Wiener Walzer; Pierrot & Colombine: Ringelreih'n; Scherzo; Fascination-Valse.

- Tänze. Achtzehn originalgroße (38 × 38 cm), handcolorierte Lichtdrucke in Mappe. Glaß und Tuscher, Leipzig 1911.

- Tänze. Reproduktionen von Federzeichnungen, handcoloriert. Kunstanstalt Riffarth & Co., Leipzig 1912. Dieses Werk wurde in einer einmaligen Auflage von 500 durch die Presse nummerierten Exemplaren hergestellt.

Literatur

- Paul Kühn: Leo Rauth. In: Illustrirte Zeitung. Nr. 3617 vom 24. Oktober 1912, Verlag J.J. Weber, Leipzig 1912, S. 767–770.

- Rauth, Leo. In: Hans Vollmer (Hrsg.): Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Begründet von Ulrich Thieme und Felix Becker. Band 28: Ramsden–Rosa. E. A. Seemann, Leipzig 1934, S. 47.

- Auktions-Katalog Neue Folge Nr. 46: Sammlung Weichberger I: Oelgemälde, Aquarelle, Handzeichnungen nebst einigen Beiträgen anderer Provenienz. Am Schluss: Nachlass Leo Rauth. Oswald Weigel, Leipzig 1914.

- Auktions-Katalog Neue Folge Nr. 47: Sammlung Weichberger II: Kunstblätter und Kunstbücher. Am Schluss: Nachlass Leo Rauth. Oswald Weigel, Leipzig 1914.

Weblinks

- Auktionsresultate Leo Rauth auf artnet

- Auktionen Leo Rauth auf arcadja.com

- Matrikeleintrag Leo Rauth Akademie der Künste München

- Mitgliedschaften im Deutschen Künstlerbund seit Gründung im Jahre 1903

- Auktionskatalog Oswald Weigel Nr. 46: Nachlass Leo Rauth, Teil 1. Digitalisat der Universitätsbibliothek Heidelberg

- Präsentation eines Leo Rauth Gemäldes in der Sendung Kunst und Krempel vom 8. August 2015

Einzelnachweise

- Carl Rauth (* 23. Mai 1847 in Ober-Ingelheim am Rhein; † 5. Juli 1917 in Leipzig; römisch-katholisch). Das Adressbuch von Leipzig aus dem Jahr 1912 gibt an: Carl Rauth; Rheinische Kellereien- und Weingroßhandlung, Leipzig, Hospitalstraße 12 pt.; Inhaber: Carl Rauth, Wohnung I. Etg.; Hauseigentümer.

- Elisabeth Rauth, geborene Holzammer (* 7. Mai 1850 in Mainz; † 8. März 1929 in Leipzig; römisch-katholisch)

- Karl Rauth (* 12. Juli 1876 in Mainz; † 12. September 1894 in Leipzig) verstarb als Obersekundaner an einem Herzschlag. Vgl.: König Albert-Gymnasium (bis 1900 Königliches Gymnasium) in Leipzig (Hrsg.): Schüler-Album 1880–1904/05, Friedrich Gröber, Leipzig 1905.

- Arno Rauth (* 22. November 1878 in Leipzig; † 17. Mai 1916 im Gefecht vor Verdun als Reserve-Unteroffizier der Landwehr, 10. Kompanie des Infanterie-Regiments 64) erlernte den Beruf des Kaufmanns im väterlichen Weingroßhandel, ab 1905 Kaufmann in Berlin.

- Jahresbericht des König-Albert-Gymnasiums in Leipzig für das Schuljahr Ostern 1913 bis Ostern 1914, Alexander Edelmann, Leipzig 1914, S. 10.

- Leo Rauth ist im Matrikelbuch der Akademie unter der Nummer 4269 inskribiert. Er studierte in der Malklasse Ia bei den Professoren Georg Belwe das Naturformenzeichnen und das Entwerfen von Zierformen, bei Klepzig das Zeichnen nach dem Stillleben, bei Lamprecht Rißbildzeichnen und Schattenlehre, bei Adolf Lehnert das Formen nach dem Stillleben, bei Naumann Bau- und Zierformenlehre sowie das Photographieren nach der Natur und bei Delitzsch das Schriftschreiben. Quelle: Archiv der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig.

- Dieser Malklasse gehörten an: der Mexikaner Sandro Mendoza (ab Mai 1908), Richard Mund (1885–1968; ab 3. Oktober 1908), Gustav Eyer (1887–1956; ab 3. Oktober 1908), Ernst Heidemann (ab 14. Oktober 1908), Walter Hörwarter (1883–1963; ab 14. Oktober 1908), Erwin Tintner (1885–1957; ab 14. Oktober 1908), Walter Trier (1890–1951, ab 14. Oktober 1908) und Gustav Weiss (1886–1973; ab 14. Oktober 1908).

- Oswald Weigel, Auktions-Katalog Neue Folge Nr. 46, S. 27

- Oswald Weigel, Auktionskatalog N.F. Nr. 46, S. 28

- Galerie del Vecchio. Am heutigen Sonntag wird die Nachlaß-Ausstellung des jüngst verstorbenen Leipziger Malers und Graphikers Leo Rauth eröffnet. Diese Sonder-Ausstellung, die unter einigen älteren Werken alle letzten Werke des genialen Künstlers enthält, dürfte sicher in allen kunstliebenden Kreisen das größte Interesse hervorrufen. Leipziger Neueste Nachrichten, Nr. 32, Sonntag, 2. Februar 1913. - Galerie Del Vecchio. Sonntag, den 9. März, letzter Tag der umfangreichen Nachlaßausstellung Leo Rauth-Leipzig und der Sonderausstellung Professor George von Hoeßlin-München. Beide Ausstellungen haben das größte Interesse gefunden, davon zeugen der zahlreiche Besuch und die vielen abgeschlossenen Verkäufe. Leipziger Neueste Nachrichten; Nr. 68, Sonntag, 9. März 1913.

- Wilhelm Rauth (*4. November 1879; † 5. Dezember 1933 in Leipzig), verheiratet mit Anna Rauth, geborene Fleischmann (* 7. Mai 1893 in Leipzig; † 7. Februar 1960 in Leipzig), war als Verwalter des väterlichen Grundbesitzes tätig, eröffnete in den Geschäftsräumen Hospitalstraße 12 zunächst eine Zigarrenhandlung und firmierte nach dem Tode seines Bruders ebenda als Kunsthändler.

- Paul Kühn: Leo Rauth. In: Illustrirte Zeitung. S. 767

- Paul Kühn: Leo Rauth. In: Illustrirte Zeitung. S. 771

- Die bibliographischen Angaben betreffend der Anzahl der Mappen, der Anzahl der in ihnen enthaltenen Drucke und der mit der Herausgabe beauftragten Verlage variieren. Es ist zudem nicht auszuschließen, dass kurz vor oder nach dem Tod des Künstlers weitere Mappen in Kleinstauflage veröffentlicht wurden.

- Paul Kühn: Leo Rauth. In: Illustrirte Zeitung. S. 770

- Paul Kühn: Leo Rauth. In: Illustrirte Zeitung. S. 767.

- Laut dem Bericht einer eilig zusammengestellten Untersuchungskommission soll Rauth in der Dachkammer des im Winter geschlossenen Hauses Suizid begangen haben.

- Eintrag in der Sterbematrikel der Katholischen Pfarrei Welschnofen, Januar 1913.

- Franz Kohler: Kleriker und Laien, Folio-Verlag, Wien, Bozen 1994 [Welschnofen - Von der alten Zeit, Bd. 2].

- kuenstlerbund.de: Ordentliche Mitglieder des Deutschen Künstlerbundes seit der Gründung 1903 / Rauth, Leo (Memento des Originals vom 4. März 2016 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (abgerufen am 16. Dezember 2015)

- Diese Ortsangabe ist falsch. Leo Rauth starb nachweislich im Nachbarort Welschnofen, wo er auch beerdigt wurde.

- Leipziger Neueste Nachrichten. Nr. 12, Montag, 13. Januar 1913, S. 8.

- Exlibris. Buchkunst und angewandte Graphik. Deutscher Verein für Exlibris-Kunst und Gebrauchsgraphik: Mitteilungen des Exlibris-Vereins zu Berlin, N.F., Jg. 7, verlegt im Auftrag des Deutschen Vereins für Exlibriskunst und Gebrauchsgraphik von der Heinrichshofenschen Buchhandlung in Magdeburg, Otto von Holten, Berlin 1913, S. 96.

| Personendaten | |

|---|---|

| NAME | Rauth, Leo |

| ALTERNATIVNAMEN | Rauth, Leopold (vollständiger Name) |

| KURZBESCHREIBUNG | deutscher Maler und Grafiker |

| GEBURTSDATUM | 18. Juli 1884 |

| GEBURTSORT | Leipzig |

| STERBEDATUM | 9. Januar 1913 |

| STERBEORT | Welschnofen, Eggental, Südtirol |

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии