art.wikisort.org - Artiste

Henri Jean Guillaume Martin[1], dit Henri Martin, né à Toulouse le et mort à Labastide-du-Vert le , est un peintre post-impressionniste français[2].

Pour les articles homonymes, voir Henri Martin et Martin.

Paris, Bibliothèque nationale de France.

| Naissance | Grande rue Saint-Michel |

|---|---|

| Décès | |

| Nom de naissance |

Henri Jean Guillaume Martin |

| Nationalité |

Française |

| Formation |

Institut supérieur des arts de Toulouse |

| Activité |

Peintre |

| Enfant |

| Membre de |

Académie des beaux-arts () |

|---|---|

| Mouvements |

Impressionnisme, pointillisme, symbolisme |

| Maîtres | |

| Élève | |

| Genre artistique |

Portrait |

| Distinction |

Commandeur de la Légion d'honneur () |

Biographie

Henri Jean Guillaume Martin est né le à Toulouse, au 127 Grande-Rue Saint-Michel[3], d'Auguste Jean François Martin (ébéniste) et de Marie Victoire Massé (ménagère)[4].

Henri Martin effectue son apprentissage à l'École des beaux-arts de sa ville natale de 1877 à 1879, dans l'atelier de Jules Garipuy. Muni d'une bourse municipale, il part en 1879 pour Paris où il devient l'élève de Jean-Paul Laurens. Le , il épouse à Toulouse Marie Charlotte Barbaroux, pastelliste rencontrée aux Beaux-Arts de cette ville. De leur union naîtront quatre fils dont deux deviendront peintres de paysages et de portraits : René Jean, qui signe ses œuvres Claude-René Martin (né à Paris XIVe le ) et Jacques Auguste dit Jac(ques) Martin-Ferrières (né à Saint-Paul-Cap-de-Joux dans le Tarn le ). Henri Martin aura lui-même comme élève et comme collaborateur le peintre Henri Doucet.

En 1885, il parcourt l'Italie et y étudie les primitifs en compagnie d'Edmond Aman-Jean et d'Ernest Laurent. Ce voyage marque un tournant dans son art et oriente l'artiste vers une inspiration poétique. Sa technique s'éloigne des modèles académiques, au profit d'un divisionnisme original qui révèle l'influence des néo-impressionnistes mais d'une manière plus spontanée que théorisée : des touches courtes, séparées et parallèles y construisent les formes et la lumière, dans un chromatisme idéalisé et propice au rêve.

Lecteur de Poe, de Dante, de Byron, de Baudelaire et de Verlaine (il souscrit aux Liturgies intimes éditées par la revue Le Saint-Graal en 1892), Henri Martin expose des œuvres à thèmes symbolistes, telles que Chacun sa chimère de 1891 ou Vers l’abîme de 1897 ; et des paysages brumeux peuplés de figures mélancoliques et intemporelles.

Il participe en 1892 aux salons de la Rose-Croix esthétique de Joséphin Peladan. Il honore des commandes publiques, ornant tour à tour le Capitole de Toulouse[5], la préfecture du Lot à Cahors, la Sorbonne en 1908, l’Hôtel de ville de Paris, un cabinet de l'Élysée en 1908, le Conseil d’État en 1914-1922, la mairie du Ve arrondissement en 1935.

Henri Martin, tout en s'éloignant des thèmes symbolistes, en gardera toujours la poésie mystérieuse des attitudes, l'atmosphère secrète et diffuse des paysages et une certaine spiritualisation des formes baignées par la sérénité des figures traditionnelles, de l'allégorie. Sa nature profonde le porte vers une expression apaisée d'un monde idéalisé dans un pointillisme aux touches élargies[6],[7].

En , il rejoint la Société nouvelle de peintres et de sculpteurs, avec une première exposition collective à la galerie Georges Petit à Paris en [8].

Il installe son atelier à Labastide-du-Vert dans le Lot, où il termine ses jours.

En 1896, il obtient la croix de chevalier de la Légion d'honneur et est nommé officier en 1905 puis commandeur en 1914. Le il est élu membre titulaire de l'Académie des beaux-arts, section de peinture, au fauteuil de Gabriel Ferrier.

Le musée de Cahors Henri-Martin conserve de nombreuses œuvres du peintre.

Œuvres

La Collection Paul Riff

Quarante-trois toiles inédites du peintre Henri Martin ont été redécouvertes à Rennes, en 2012 dans une maison à l'abandon appartenant aux héritiers du collectionneur et magistrat Paul Riff, mort en 1929 [n 1]. Vingt-six de ces quarante-trois œuvres sont datées entre 1892 et 1903. Cinq genres principaux se dégagent au plan thématique : symbolisme (12), vie rurale (10), figures (9), paysages (6) et religion (6)[10].

Après avoir été exposées à Paris puis à Rennes, elles ont été vendues aux enchères à Rennes le . Elles ont été ensuite exposées au musée de Cahors Henri-Martin avant d'être remises à leurs nouveaux propriétaires. Lors de ces enchères, seize toiles d'Henri Martin ont été acquises pour le musée de Cahors Henri-Martin, où près de cinquante tableaux d'Henri Martin constituent le cœur du musée.

Collections publiques

Musée de Cahors Henri-Martin

- Ouvrier piqueur, Étude pour Le Travail, Conseil d'État, vers 1926, dépôt du musée des Beaux-Arts de Valenciennes

- Les Regains, 1910, dépôt du Fonds national d'art contemporain

- Orphée, 1880

- Portait de Jean Rivière, 1880

- Portrait d'enfant, vers 1883

- Étude pour Caïn, vers 1883

- Berger et ses moutons, vers 1890-1900

- Chevrière devant une maison de Labastide-du-Vert, vers 1890-1900

- Couple en conversation devant une ferme, vers 1890-1900

- Effet du matin à Labastide-du-Vert, vers 1890-1900

- Le Pont de Labastide-du-Vert, vers 1890-1900

- Les Trois muses, vers 1890-1900

- Méditation, vers 1890-1900

- Berger rentrant ses moutons, 1894

- Le Christ et la Samaritaine, 1894

- Muse pensive au jardin, 1894

- Saint François d'Assise, 1894

- Charité, 1895

- Jeune femme à la robe fleurie, 1895

- La Justice, 1897

- Berger et ses trois muses, 1900

- Rêverie automnale, 1900

- Profil au voile, 1902

- Étude pour Dans la lumière, 1913

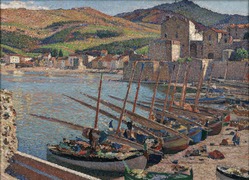

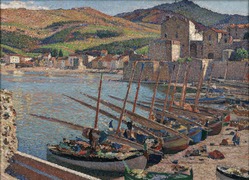

- Barques à Collioure, vers 1920

- Labastide-du-Vert, La Maison du sabotier, vers 1920

- Labastide-du-Vert, Le Matin, vers 1920

- Labastide-du-Vert, Le Village, vers 1920

- Labastide-du-Vert, Les Collines, vers 1920

- Le Pont de Labastide-du-Vert, La Chèvre blanche, vers 1920

- Le Village de Labastide-du-Vert et son église, vers 1920

- Saint-Cirq-Lapopie, vers 1920

- Saint-Cirq-Lapopie, La Place, vers 1920

- Étude pour Les Vignes en automne, vers 1927

- Bouquet de fleurs des champs, vers 1930

- Le Monument aux morts de Cahors, 1932

- Portait de l'abbé Pujol, Étude pour le Monument aux morts de Cahors, vers 1932

- Étude pour Poètesses au bord d'un lac, vers 1932

- Autoportait, vers 1938

- Étude pour les Champs-Élysées, 1939

- Portrait de femme âgée, Étude pour l'Automne, 1903, dépôt du musée des beaux-arts de Valenciennes

- Muse pensive au jardin.

Barques à Collioure.

Barques à Collioure. Bouquet de fleurs des champs.

Bouquet de fleurs des champs.

Musée des Beaux-Arts de Bordeaux

- Autoportrait (avant 1938), huile sur carton[11]

- Pensées (sans date), huile sur contreplaqué[12]

- Le bassin à Marquayrol (après 1899), huile sur toile[13]

- Maison à Lherm (après 1899), huile sur toile[14]

- Collioure, les toits rouges (après 1923), huile sur toile[15]

- Soucis (sans date), huile sur contreplaqué[16]

- Mères de famille (fleurs) (sans date), huile sur contreplaqué[17]

- Fleurs dans un vase (sans date), huile sur toile[18]

- Les Paveurs (avant 1926), huile sur toile[19]

- Homme au marteau-piqueur (avant 1925), huile sur toile[20]

- Deux communiantes (avant 1932), huile sur toile[21]

- Saint-Cirq-Lapopie sous la pluie (vers 1920), huile sur toile[22]

- Etude pour Le travail intellectuel, décor du Conseil d'Etat (1916) (avant 1926), huile sur toile[23]

- Femmes cousant (sans date), huile sur toile[24]

- Faneuse (1925), huile sur toile[25]

- Maison à Gigouzac (après 1899), huile sur toile[26]

- Vue générale de Saint-Cirq-Lapopie (vers 1920), huile sur toile[27]

- Officier déposant une couronne (avant 1932), huile sur carton[28]

- Barques à Collioure (après 1923), huile sur toile[29]

- Labastide-du-Vert (après 1899), huile sur toile[30]

- Anémones (sans date), huile sur contreplaqué[31]

- Homme au marteau-piqueur (vers 1925), huile sur toile[32]

- Communiantes (vers 1932), huile sur toile[33]

- Maison à Lherm ou Maisons à Gigouzac (après 1899), huile sur toile[34]

- Homme au marteau-piqueur (vers 1925), huile sur toile[35]

- Partie centrale du Monument aux morts de Cahors (triptyque) (avant 1932), huile sur toile[36]

- Esquisse des vendanges (avant 1927), huile sur carton[37]

- La Campana à Collioure ou Campagne à Collioure (après 1923), huile sur toile[38]

- Partie droite du Monument aux morts de Cahors (Triptyque) (avant 1932), huile sur toile[39]

- Zinnias (1925), huile sur contreplaqué recto-verso[40]

- Autoportrait (sans date), huile sur toile[41]

- Partie gauche de l'esquisse du Monument aux morts de Cahors (Triptyque) (avant 1932), huile sur toile[42]

- Béatitude ou Harmonie ou Sérénité ou Les Champs Elysées (1938), huile sur toile[43]

- Chacun sa chimère (1891), huile sur toile[44]

Paris, musée d'Orsay

- Sérénité (Virgile, Énéide, Livre VI), 1890.

- Les Toits, Saint-Cirq-Lapopie, vers 1920.

Paris, Petit Palais

- Groupe des amoureux, 1932-1935.

Musée des Augustins de Toulouse

- Beauté

- Portrait de Madame Sans

- Étude pour les bords de la Garonne

- L'Homme entre le vice et la vertu

- La Fête de la Fédération au Champ de Mars le

- Le Poète

- L'Église de Labastide-du-Vert

- Œuvres au musée des Augustins de Toulouse

- Portrait de Madame Sans.

- Étude pour les bords de la Garonne.

- La Fête de la Fédération au Champ de Mars le .

- Le Poète.

- L'Église de Labastide du Vert.

Capitole de Toulouse

- Œuvres au Capitole de Toulouse

- Le printemps

- L'été

- L'automne

- Les Bords de la Garonne, les amoureux

- Les Bords de la Garonne, Les Rêveurs

- Les Bords de la Garonne, le poète

- Les Poëtes du Gay Savoir (1893)

- L'Apothéose de Clémence Isaure (1897)

Musée des Beaux-Arts de Carcassonne

- La Douleur (avant 1894)

- Paysage du Lauragais (1891)

- Autoportrait en Saint Jean-Baptiste (1883)

- Paolo Malatesta et Francesca da Rimini aux enfers (1883)

- Portrait d'Albert Sarraut (1897 - 1898)

- Œuvres au Musée des beaux-arts de Carcassonne

- La Douleur (avant 1894)

- Paysage du Lauragais (1891)

- Autoportrait en Saint Jean-Baptiste (1883).

- Paolo Malatesta et Francesca da Rimini aux enfers.

- Portrait d'Albert Sarraut (1897 - 1898)

Montpellier, musée Fabre

- La Vieille maison (1904)

- Œuvres au musée Fabre à Montpellier

- La Vieille maison (1904).

Musée des Beaux-Arts de Reims

- Œuvres au musée des beaux-arts de Reims

- La Vallée du vert.

- Jeune Fille assise.

- Devant de porte ensoleillé.

Autres collections publiques

- Albi, Musée Toulouse-Lautrec Portrait de Jean Jaurès ; Portrait de Louis Jaurès ; Barques de pêche à Collioure

- Beauvais, musée départemental de l'Oise : Déjeuner champêtre, 1911.

- Brest, musée des Beaux-Arts de Brest[45] :

- Jeune sainte, 1891, huile sur toile, 65,4 x 49,3 cm;

- L'été, huile sur toile, 60,2 x 160 cm.

- Dijon, musée des Beaux-Arts :

- Amour dit Orphée, vers 1894, huile sur toile, 54.2 x 64 cm

- Le vase de fleurs, huile sur toile.

- Gand, musée des Beaux-Arts : Vue de Labastide-du-Vert, 1910.

- Genève, Petit Palais : La Pergola.

- Gray (Haute-Saône), musée Baron-Martin :

- L'apparition (1895), huile sur toile, 75 x 45 cm ;

- Le silence, lithographie, 49 x 32 cm.

- Lille, palais des Beaux-Arts : Dans le jardin.

- Marseille, hôtel central de la Caisse d’épargne Provence-Alpes-Corse : L’Aube ou l’Enfance, Le Midi ou la Force de l’âge, Le Soir ou la Vieillesse, 1904.

- Paris :

- La Sorbonne : Le Crépuscule, L'Étude.

- mairie du 6e arrondissement : Hommage au travail, 1914, dans la cage de l'escalier d'honneur depuis 1920[46].

- mairie du 10e arrondissement : La Famille, salle des mariages.

- Palais-Royal, salle de l'Assemblée générale du Conseil d'État : peintures commandées en 1914 sur le thème La France présentée au Conseil d'État. Elles représentent l'Agriculture, avec une moisson dans le Lauragais, l'Industrie ou les Travaux publics, avec des travaux sur le place de la Concorde, le Commerce, avec le Vieux-Port de Marseille, le Travail intellectuel, avec un homme marchant dans une forêt[47].

- Saint-Quentin, musée Antoine Lécuyer : Les Dévideuses, 1912.

- Toulouse

- Musée Paul-Dupuy : dessins dont Étude pour la figure d’Édouard Pelletan.

- Musée du Vieux Toulouse : Portrait de Mme Myriam Rocher 1905

- Portrait de Jean Jaurès 1905, musée Toulouse-Lautrec.

- Portrait de Louis Jaurès 1905, musée Toulouse-Lautrec.

- Barques de pêche à Collioure, musée Toulouse-Lautrec.

- Portrait de Mme Myriam Rocher (1905), musée du Vieux Toulouse.

- Vue de Labastide-du-Vert (1910), musée des Beaux-Arts de Gand.

- Dans le jardin, palais des Beaux-Arts de Lille.

Élèves et amis

Henri Martin n'a jamais eu d'élèves, mais des amis peintres[réf. souhaitée].

- Henry Gérard[48]

- Henri Le Sidaner.

- Jean Marchand (1882-1941), en 1909 à l'Académie Vitti.

- Henri Marre.

- Pierre Eugène Montézin.

- Fernand Pinal.

- David Chterenberg (1881-1946), à l'Académie Vitti.

Notes et références

Notes

- Paul-Louis Riff est né le 16 octobre 1858 à Maubeuge dans une famille d’origine alsacienne. Il épouse Jeanne Horville le 20 septembre 1888 à Amiens. D’abord avocat près la Cour d’Appel d’Amiens, il se tourne vers la magistrature. Conseiller à Douai en 1903, il est nommé président de chambre près cette même Cour d’Appel. Paul Riff est fait chevalier de la légion d’honneur le 27 juillet 1918 pour « services rendus à la France en présence de l’ennemi », il sera fait officier le 31 décembre 1923. Son dossier à la Légion d’Honneur mentionne : « Ce magistrat de haute valeur morale et professionnelle, pratiquant largement de ses deniers la bienfaisance avec une jalouse discrétion, a contribué par son inclassable énergie à maintenir les établissements hospitaliers et d’assistance de Douai pendant l’occupation Allemande et à sauvegarder leur patrimoine immobilier et mobilier. A du à son dévouement d’être interné comme otage ». Après la guerre, il prend une retraite prématurée car la captivité a rendu sa santé fragile et il doit se consacrer à sa fille unique Pauline, malade elle aussi des suites de la guerre. Ils s’installent à Nice. Paul Riff décède à Douai en 1929, il est enterré à Nice au cimetière de Cimieʐ.

Collectionneur secret : les relations de Paul Riff avec l’artiste nous sont peu connues à ce jour, pourtant quatre tableaux sont dédicacés, soit à lui, soit à son épouse ou à leur fille Pauline. Parmi les 64 lettres adressées par Henri Martin à Henri Duhem conservées au musée de la Chartreuse de Douai, quatre mentionnent le nom de Paul Riff et témoignent qu’il est un fin collectionneur, assez éclairé pour être l’auteur de la préface au catalogue de l’exposition Henri Le Sidaner à la galerie Mancini en 1897[9].

Références

- (fr) Notice d'autorité personne : Henri Martin, BnF, consulté le 12 avril 2012.

- Claude Juskiewenski, Henri Martin. Paysagiste et décorateur languedocien : Thèse de iiie cycle sous la direction de M. le professeur Guinard, Université Toulouse-Le Mirail, , 320 p.

- La rue ayant été renumérotée, cette adresse ne correspond pas au numéro 127 actuel.

- Acte de naissance 1511, enregistré le , registre de naissance 1 E 400, p. 189 (vue 191/360).

- Dont la salle centrale porte son nom.

- Jean-Jacques Lévêque, De l'impressionnisme à l'art moderne, les années de la Belle Epoque: 1890-1914, ACR Édition, , 728 p. (ISBN 9782867700484, lire en ligne)

- Les Peintres de l’âme, le Symbolisme idéaliste en France par Jean-David Jumeau-Lafond, catalogue de l’exposition au musée d’Ixelles en 1999.

- « Choses du jour : Un nouveau salon », par Étienne Charles, in: La Liberté, Paris, 6 juillet 1899, p. 1 — sur Gallica.

- Paul Riff.

- [PDF] Henri Martin, , collection Paul Riff.

- « Autoportrait : Henri Martin », sur www.musba-bordeaux.fr/fr (consulté le ).

- « Pensées : Henri Martin », sur www.musba-bordeaux.fr/fr (consulté le ).

- « Le bassin à Marquayrol : Henri Martin », sur www.musba-bordeaux.fr/fr (consulté le ).

- « Maison à Lherm : Henri Martin », sur www.musba-bordeaux.fr/fr (consulté le ).

- « Collioure, les toits rouges : Henri Martin », sur www.musba-bordeaux.fr/fr (consulté le ).

- « Soucis : Henri Martin », sur www.musba-bordeaux.fr/fr (consulté le ).

- « Mères de famille (fleurs) : Henri Martin », sur www.musba-bordeaux.fr/fr (consulté le ).

- « Fleurs dans un vase : Henri Martin », sur www.musba-bordeaux.fr/fr (consulté le ).

- « Les Paveurs : Henri Martin », sur www.musba-bordeaux.fr/fr (consulté le ).

- « Homme au marteau-piqueur : Henri Martin », sur www.musba-bordeaux.fr/fr (consulté le ).

- « Deux communiantes : Henri Martin », sur www.musba-bordeaux.fr/fr (consulté le ).

- « Saint-Cirq-Lapopie sous la pluie : Henri Martin », sur www.musba-bordeaux.fr/fr (consulté le ).

- « Etude pour Le travail intellectuel, décor du Conseil d'Etat : Henri Martin », sur www.musba-bordeaux.fr/fr (consulté le ).

- « Femmes cousant : Henri Martin », sur www.musba-bordeaux.fr/fr (consulté le ).

- « Faneuse : Henri Martin », sur www.musba-bordeaux.fr/fr (consulté le ).

- « Maison à Gigouzac : Henri Martin », sur www.musba-bordeaux.fr/ (consulté le ).

- « Vue générale de Saint-Cirq-Lapopie : Henri Martin », sur www.musba-bordeaux.fr/ (consulté le ).

- « Officier déposant une couronne : Henri Martin », sur www.musba-bordeaux.fr/ (consulté le ).

- « Barques à Collioure : Henri Martin », sur www.musba-bordeaux.fr/ (consulté le ).

- « La Bastide-du-Vert : Henri Martin », sur www.musba-bordeaux.fr/ (consulté le ).

- « Anémones : Henri Martin », sur www.musba-bordeaux.fr/ (consulté le ).

- « Homme au marteau-piqueur : Henri Martin », sur www.musba-bordeaux.fr/ (consulté le ).

- « Communiantes : Henri Martin », sur www.musba-bordeaux.fr/ (consulté le ).

- « Maison à Lherm ou Maisons à Gigouzac : Henri Martin », sur www.musba-bordeaux.fr/ (consulté le ).

- « Homme au marteau-piqueur : Henri Martin », sur www.musba-bordeaux.fr/ (consulté le ).

- « Partie centrale du Monument aux morts de Cahors : Henri Martin », sur www.musba-bordeaux.fr/ (consulté le ).

- « Esquisse des vendanges : Henri Martin », sur www.musba-bordeaux.fr/ (consulté le ).

- « La Campana à Collioure : Henri Martin », sur www.musba-bordeaux.fr/ (consulté le ).

- « Partie droite du Monument aux morts de Cahors », sur www.musba-bordeaux.fr/ (consulté le ).

- « Zinnias : Henri Martin », sur www.musba-bordeaux.fr/ (consulté le ).

- « Autoportrait : Henri Martin », sur www.musba-bordeaux.fr/ (consulté le ).

- « Partie gauche de l'esquisse du Monument aux morts de Cahors : Henri Martin », sur www.musba-bordeaux.fr/ (consulté le ).

- « Béatitude ou Harmonie ou Sérénité ou Les Champs Elysées : Henri Martin », sur www.musba-bordeaux.fr/ (consulté le ).

- « Chacun sa chimère : Henri Martin », sur www.musba-bordeaux.fr/ (consulté le ).

- Renaissance du Musée de Brest, acquisitions récentes : [exposition], Musée du Louvre, Aile de Flore, Département des Peintures, 25 octobre 1974-27 janvier 1975, Paris, , 80 p..

- http://www.mairie06.paris.fr/mairie06/document?id=20715&id_attribute=127.

- Le Conseil d'État et la juridiction administrative : La salle de l'Assemblée générale.

- Paul Ruffié Autour de Henri Martin : les chemins du post-impressionnisme, Musée de pays Vaurais, Lavaur

Annexes

Bibliographie

- « Martin, Henri », notice du Delarge, lire en ligne

- (en) « Martin, Henri Jean Guillaume (1860-1943), Painter », notice du Dictionnaire Bénézit, lire en ligne, (ISBN 9780199899913)

- (en) Taube G. Greenspan, « Martin, Henri (1860-1943), painter », notice du Grove Art Online, lire en ligne, (ISBN 9781884446054)

- Gustave Louis Jaulmes, Notice sur la vie et les travaux de Henri Martin (1860-1943), édition de l'Institut de France, 1946.

- Jean-David Jumeau-Lafond, "Henri Martin", Les Peintres de l'âme, le symbolisme idéaliste en France, cat. exp. Bruxelles, musée d'Ixelles, 1999.

- Collectif, Henri Martin : du rêve au quotidien, catalogue de l'exposition présentée au musée de Cahors en 2008, au musée des beaux-arts de Bordeaux en 2008, et au musée de la Chartreuse de Douai en 2009, édition Silvana, 2008,

- Claude Juskiewenski, Henri Martin : paysagiste et décorateur Languedocien, thèse de 3e cycle sous la direction du professeur Guinard, université Toulouse-Le Mirail, 1974, 320 p. (lire en ligne).

- Jean-Pierre ALAUX, "MARQUAYROL, Les jardins d'Henri Martin" Editions Toute latitude - 2022

Liens externes

- Notices d'autorité :

- Fichier d’autorité international virtuel

- International Standard Name Identifier

- Bibliothèque nationale de France (données)

- Système universitaire de documentation

- Bibliothèque du Congrès

- Gemeinsame Normdatei

- Bibliothèque nationale d’Espagne

- Bibliothèque royale des Pays-Bas

- Bibliothèque nationale de Pologne

- Bibliothèque nationale de Pologne

- Bibliothèque universitaire de Pologne

- Bibliothèque apostolique vaticane

- WorldCat

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- AGORHA

- Delarge

- Musée d'Orsay

- Musée des beaux-arts du Canada

- (en) Auckland Art Gallery

- (en) Bénézit

- (en) British Museum

- (en) Grove Art Online

- (es + en) Musée du Prado

- (en + es) Musée Thyssen-Bornemisza

- (nl + en) RKDartists

- (en) Smithsonian American Art Museum

- (en) Te Papa Tongarewa

- (en) Union List of Artist Names

- Site officiel du musée de Cahors Henri-Martin.

- Biographie sur akoun.com (nécessite un compte).

- Acquisitions du musée de Cahors Henri-Martin en 2012, sur le site de La Tribune de l'Art

- « La salle Henri Martin » et « La Salle des illustres » du Capitole de Toulouse, sur jacobins.mairie-toulouse.fr.

- Portail de la peinture

- Portail de l’histoire de l’art

- Portail de la France

- Portail du Lot

- Portail de la Haute-Garonne

- Portail de Toulouse

На других языках

[de] Henri Martin (Maler)

Henri Jean Guillaume Martin (* 2. August 1860 in Toulouse, Frankreich; † 12. November 1943 in Labastide-du-Vert, Frankreich) war ein französischer impressionistischer Maler.[en] Henri-Jean Guillaume Martin

Henri-Jean Guillaume "Henri" Martin (French pronunciation: [ɑ̃ʁi ʒɑ̃ ɡijom maʁtɛ̃]; 5 August 1860 – 12 November 1943) was a French painter. Elected to the Académie des Beaux-Arts in 1917, he is known for his work on the walls of the Salle de l'Assemblée générale, where the members of the Conseil d'État meet at the Palais-Royal in Paris, in the early 1920s.[1] Other notable institutions that have featured his Post-Impressionist paintings in their halls through public procurement include the Élysée Palace, Sorbonne, Hôtel de Ville de Paris, Palais de Justice de Paris, as well as Capitole de Toulouse, although the Musée des Beaux-Arts de Bordeaux and Musée des Augustins also have sizeable public collections.[2][3][es] Henri Martin (pintor)

Henri Jean Guillaume Martin,[1] conocido como Henri Martin (Toulouse, 5 de agosto de 1860-Labastide-du-Vert, 12 de noviembre de 1943), fue un pintor francés postimpresionista.- [fr] Henri Martin (peintre)

[it] Henri-Jean-Guillaume Martin

Henri-Jean-Guillaume Martin (Tolosa, 5 agosto 1860 – La Bastide-du-Vert, 12 novembre 1943) è stato un pittore francese. Ebbe tra i suoi allievi e collaboratori il pittore Henri Doucet.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии