art.wikisort.org - Artiste

Léon Weissberg est un peintre polonais, actif en France dans la première École de Paris, né à Przeworsk, (Galicie, Empire austro-hongrois) le [1],[2]. Déporté de Drancy le par le convoi 51, il est mort le au camp d’extermination nazi de Majdanek/Sobibor[3], Pologne, à l’âge de 48 ans.

Pour les articles homonymes, voir Weisberg.

| Naissance | Przeworsk |

|---|---|

| Décès |

(à 48 ans) Camp d'extermination de Majdanek |

| Nationalités |

Cisleithanie (- Polonaise (depuis ) |

| Formation |

Académie des Beaux-Arts de Vienne (- Académie des beaux-arts de Munich (- Akademisches Gymnasium (Vienne) |

| Activité |

Peintre |

| Mouvements |

Expressionnisme, École de Paris |

|---|

Biographie

Le père de Léon Weissberg, Süssman Weissberg, est un notable de la ville de Przeworsk en Galicie, un juriste juif respecté[4],[5] et l'adjoint du maire. Moraliste et très religieux[6], il s'oppose à la vocation de peintre de son fils unique qu'il destine à une carrière de magistrat.

L'enfant commence ses études à l'âge de 8 ans comme pensionnaire au lycée classique de Vienne[7],[8], où il sera remarqué pour ses dons en dessin, en musique et en littérature, et il suit des cours de violon au Conservatoire de Vienne. Très tôt, il affirme son désir de peindre. À Przeworsk, le temps des vacances s'écoule dans une maison en pierre de taille jouxtant les édifices religieux, au rythme des activités du père (à la mairie[9], à son cabinet de conseil juridique et dans ses petites entreprises : une fabrique d'eau gazeuse et une imprimerie), des échappées vers la ferme que la famille possède dans les environs et des soirées passées avec sa grand-mère, Liebe Weissberg, qui encourage les dons de l'enfant et lui fournit des livres.

À 17 ans, en dépit de l'opposition paternelle, Léon Weissberg persiste : il veut être peintre. Le jour de sa Matura (diplôme de fin d'études secondaires), il quitte le lycée et postule l'admission à l'Académie des beaux-arts de Vienne. Il est reçu et, en attendant la rentrée, suit le cours de Kokoschka aux Arts appliqués[8]. Son père ira jusqu'à lui couper les vivres, en vain. Le garçon a choisi l'art, la peinture, la liberté et aussi la pauvreté.

En 1911, il commence les beaux-arts où il étudiera trois ans[10],[2],[11]. Sans ressources dans Vienne où, à côté du monde ouvert et brillant des arts et des lettres, s'affiche un antisémitisme virulent dans l'aristocratie et l'armée, il connaîtra la misère et la solitude. Il devra lutter durement pour survivre et poursuivre ses études ― le soutien de sa grand-mère et de sa mère n'y suffira pas ―, mais jamais il ne reviendra sur son choix ni ne doutera de sa vocation. Il jouera sur son violon des airs viennois le soir dans un cabaret, donnera des leçons d'allemand aux étrangers, exécutera des petits travaux de bureau et ira même, la nuit, porter des pierres à dos d'homme au chantier de reconstruction de l'Opéra endommagé par un incendie[12],[13],[14],[15].

Pendant la Première Guerre mondiale, Weissberg sert dans l'armée autrichienne[16],[13],[14] comme courrier d'un général. En , la paix revenue, le père accueille chaleureusement le fils récalcitrant et lui pardonne ses incartades - néanmoins il nourrit toujours le projet de l'envoyer étudier le droit à Berlin. Afin de le remettre dans le droit chemin, il tente de le marier à la fille d'un de ses amis. Léon Weissberg accepte, dans un moment de faiblesse, de s'inscrire à la faculté de droit. À peine arrivé à Berlin, muni de chèques des deux pères pour l'installation d'un logement matrimonial, il mesure son erreur[17],[8],[18] renvoie son chèque au beau-père présumé et avec celui de son père il achète des toiles et des couleurs. Cette fois, le père ne pardonnera pas.

Dans le grand carrefour artistique et intellectuel qu'était alors Berlin, Weissberg rencontre les jeunes artistes, découvre l'expressionnisme allemand, le Blaue Reiter, les suprématistes et post-cubistes, et noue des amitiés[19],[20],[21].

Il se lie avec des écrivains, des cinéastes (Lubitsch) et des comédiens (Marlene Dietrich), et pour gagner un peu d'argent fait de la figuration[22],[23]. Il écrit une pièce de théâtre, La Paix et la Guerre, qui fut représentée avec quelque succès, on en aurait même tiré un film[22],[24],[25]. (il fera traduire la pièce en français, à Paris en 1936, mais les manuscrits disparaîtront dans la Seconde Guerre mondiale sans avoir été édités.) Mais surtout, il peint avec ardeur.

Il va parfaire son éducation artistique à l'Académie royale de peinture de Munich[22],[26] pendant deux ans. Il peint et vend quelques tableaux — des portraits sur commande, des fleurs, des natures mortes. Seules quatre de ces œuvres nous sont connues[27]. Il visite la Pinacothèque et ses collections de peintres français, la galerie de Dresde et la peinture allemande. En 1922, les études terminées, il entreprend le voyage initiatique rituel : il part pour l'Italie, à pied par le Tyrol, à la découverte de chefs-d'œuvre de l'art[19],[28]. À Venise, il est invité sur un yacht, visite Florence et Rome et revient par la Hollande, où il s'éprend de Rembrandt.

« Une éducation européenne exemplaire ! », souligne Jean-Marie Dunoyer[29].

À l'automne 1923, Weissberg arrive gare du Nord à Paris à 2 heures du matin, et il se rend directement au café de La Rotonde à Montparnasse où il rencontre le peintre Sigmund Menkès, venu de Galicie un an plus tôt, qui l'hébergera la première nuit. Les deux peintres deviennent amis et le resteront[30],[31].

Weissberg loue une chambre-atelier rue Campagne-Première au no 9[31] et arpente les rues de Paris, la « capitale des Lumières et des arts » où règne alors une fièvre de peinture et de liberté. D'emblée, il s'éprend de la ville et de ses années folles de l'après-guerre, des habitants accueillants et avant tout de Montparnasse, où on se fait des amis aux terrasses des cafés, ces salons en plein air peuplés d'écrivains et d'artistes de tous pays. Devant un café-crème, ils discutent de l'art et des choses de la vie[14]. Weissberg ne s'attarde pas, il jette un coup d'œil aux journaux du râtelier puis il retourne à sa peinture[32],[33],[34].

Il peint en solitaire dans sa chambre-atelier, des natures mortes, les rues de Paris, la belle Marie et des portraits de ses amis. Pour se détendre, il joue du violon ou va visiter quelque musée familier, comme le musée du Luxembourg, où sont exposés alors Van Gogh, Renoir et les impressionnistes, et il s'attarde au jardin et à la fontaine Médicis, où plus tard il promènera sa fille Lydie[35].

C'est un jeune homme blond, mince et élancé, le front haut, les traits fins. Une élégance naturelle et le regard de ses yeux bleus, qui avaient « conservé la lumière de l'enfance », se rappellent ses contemporains[28],[36],[37],[17], attirent la sympathie. À la terrasse de la Rotonde puis du Dôme, il rencontre nombre d'artistes, renommés ou non. Aimable et spirituel, il devient vite une figure de Montparnasse, aux côtés des peintres Dobrinsky, Epstein, Foujita, Kikoïne, Kisling, Kramsztyk, Mané-Katz, Mendjizky, Menkès déjà nommé, Pascin, Soutine, Sterling, les sculpteurs Indenbaum, Kogan et Chana Orloff, l'écrivain Oser Warszawski et les nouvelles célébrités, Picasso, Matisse, Chagall, Eugène Zak[31],[38].

En 1925, Weissberg expose au Salon d'Automne ses natures mortes, puis en décembre un important ensemble d'œuvres à la galerie de Sliwinski Au Sacre du Printemps à Montparnasse — au sein du Groupe des quatre qu'il forme avec Menkès, Aberdam et Weingart[39],[31]. Cette même année, Léon Weissberg rencontre Marie Ber à La Rotonde. C'est un coup de foudre. Le soir même il l'invite au Bal Nègre. Il l'épousera en 1927[40] à Paris et ils auront une fille, Lydie. La naissance est annoncée à Przeworsk.

Ces événements amènent la visite de M. Weissberg père qui a pris le train de Przeworsk pour Paris afin de faire la connaissance de l'épouse de son fils et de sa petite-fille Lydie. Il découvre de visu les difficultés financières du ménage de l'artiste et remet à Léon une somme d'argent assez importante. Puis cet homme autoritaire, sûr de ses principes mais très attaché à sa famille, s'en retourne en Galicie remplir ses obligations à la mairie de Przeworsk et dans ses entreprises. Une nouvelle relation père-fils s'établit, par correspondance, et se poursuivra jusqu'au décès de S. Weissberg en 1938.

À Montparnasse, le professeur Kivéliovitch, fondateur et directeur des éditions d'art du Triangle, 8, rue Stanislas, achète à Weissberg plusieurs toiles et quelques dessins. Un collectionneur américain emporte la production d'une année. Le frère de Marie, le Dr Charles Ber, médecin à Bagneux, lui commande en 1925 les portraits de sa mère et de ses enfants et, fin 1928, lui signe un contrat d'un an et acquiert ainsi une riche collection de toiles du peintre.

Weissberg expose La Mariée juive (1926), qui connaît un succès retentissant[41],[42] au Salon d'Automne puis en 1929 à la galerie Bonaparte de Chil Aronson[43], et plusieurs toiles dans des galeries de la Rive gauche.

Il peint la même année le Portrait de Leopold Zborowski, le poète polonais qui devint à Paris l'ami de Modigliani et un grand marchand d'art de l'École de Paris, dont les carnets font état d'une dizaine de toiles achetées à Weissberg[44].

Léon Weissberg est soutenu par Leopold Zborowski et la galerie Zak[45], fondée en 1928 par Mme Jadwiga Zak – l'épouse du peintre Eugène Zak, mort en 1926 - au 16, rue de l'Abbaye, face à la place et à l'église St-Germain-des-Prés. À la galerie, qui devient son marchand en 1928[46], il rencontre Giacometti, André Derain, Charles Despiau et Georges Rouault, dont il aime la spiritualité.

Le courtier de la galerie, Vladimir Raykis, restera par tous les temps l'ami fidèle et actif de Weissberg. En 1946, on apprendra la mort en déportation de Jadwiga Zak et de son fils Jacques. Raykis deviendra le directeur de la galerie Zak après la guerre et témoignera de l'arrestation de Weissberg.

Weissberg connaît une notoriété qui va croissant jusqu'à ce que, au début des années 1930, la crise et le chômage s'installent. Les ventes se font rares. Pour nourrir sa famille, Weissberg ira décharger des camions aux Halles. Plus grave : l'épouse de Weissberg s'éprend de leur ami l'écrivain Oser Warszawski, les époux se séparent (Marie épousera Warszawski à Rodez en 1942). À Montparnasse, l'histoire fait grand bruit.

Weissberg part en 1933 pour le beau village de Saint-Paul-de-Vence[47], lieu international fréquenté par des gens du monde et quelques artistes, où sur suggestion de Maurice Mendjizky il a été invité par Paul Roux, l'aubergiste de La Colombe d'or, un collectionneur avisé qui fait payer sa pension en tableaux. Weissberg accepte l'offre avec bonheur et va aussitôt chercher sa fille Lydie, âgée de 4 ans, qu'il gardera avec lui toute l'année.

À la Colombe d'or, il se lie avec Michel Fontaine, un futur diplomate à qui il offre et dédicace de belles toiles — dont L’Olive bleue et Tête couronnée — et qui lui achètera la Vue de Saint-Paul-de-Vence[48].

Il reçoit les visites de Maurice Mendjizky et aussi celle de Roman Kramsztyk, qui fait son portrait « Léon Weissberg à l’accordéon ». L'année suivante, il déménage dans un appartement prêté par M. Roux, rue Grande, au-dessus de l'atelier de l'artisan du village, un artiste du bois d'olivier.

En 1935, à son retour à Paris, Weissberg s'installe avec sa fille, Lydie, dans l'ancien atelier d'Henri Rousseau « le Douanier », au rez-de-chaussée du 2 bis, rue Perrel dans le 14e arrondissement — que lui a cédé Menkès en partance pour New York, et où lui succédera, après la guerre, le peintre Victor Brauner.

L'époque[49] est sombre, marquée par les persécutions antisémites en Allemagne nazie et les bruits de botte en Europe, mais Weissberg est un optimiste et il ne croit pas à la guerre.

Chil Aronson a raconté dans son ouvrage Bilder und Gestalten von Montparnasse (Images et figures de Montparnasse, 1963)[50] comment Léon Weissberg a pris l'initiative de créer, avec son concours, la première Association des artistes juifs de Paris, en marge de l'Exposition internationale de 1937 et du Congrès international de la culture juive, avec l'appui des délégués américains au Congrès qui le retrouvaient chaque jour à la terrasse du café du Dôme, ainsi que de quelques artistes célèbres tels Chagall.

Quand le , la Seconde Guerre mondiale est déclarée, Weissberg se porte volontaire dans l'armée polonaise, qui ne l'admettra pas en raison de la limite d'âge.

En , c'est l'exode, les troupes allemandes sont aux portes de Paris. Weissberg quitte son atelier de la rue Perrel et prend le dernier train en partance vers le sud de la France, emportant pour tout bagage, enroulés dans une couverture, son chevalet pliant, sa boîte de couleurs, sa palette, quelques souvenirs et un gros livre sur papier bible, les Œuvres complètes de Heine. Sous le mitraillage de l'aviation allemande qui attaque les colonnes de civils, le train doit s'arrêter. Weissberg poursuit son voyage au volant d'une voiture et il le termine à pied, en compagnie du graveur Merzer rencontré dans le train. Il aura mis dix jours pour couvrir les 700 km de routes surencombrées qui le séparaient de Rodez, une ville alors inconnue de lui et de tout Montparnasse, mais où se trouve sa fille évacuée en vers Saint-Affrique avec un groupe d'enfants par un mouvement scout et réfugiée comme pensionnaire en classe de 6e au collège Joseph Fabre de Rodez, où déjà l'a rejointe sa mère, Mme Marie Ber.

En , la préfecture de l'Aveyron à Rodez[51] assigne l'artiste en « résidence forcée » à La Chapelle Saint- Martin, hameau à 2 km de Luc-la-Primaube, dépourvu d'électricité et doté d'un seul commerce, le bureau de tabac.

Il est logé dans une grange en pierre, sans fenêtre, sans eau et sans chauffage. Il invite néanmoins sa fille pour les vacances et il peint tout l'été les paysages et les femmes du pays, du lavoir aux champs. Durant le rude hiver 1940-1941, il contracte une pleurésie purulente et doit être hospitalisé à Rodez pour de longs mois. On le croit perdu et il est relégué au pavillon des tuberculeux, en ce temps-là isolés sans espoir de guérison.

Il guérit et obtient en un laissez-passer (Ausweis) de huit jours pour Marseille, où il rend visite à son ami de la Galerie Zak, Vladimir Raykis, réfugié mais toujours actif, qui lui conseille des démarches pour un changement de résidence, lui recommande à Entraygues-sur-Truyère l'hôtel Andrieu dit des Voyageurs, et lui établit un contrat afin qu'il puisse y prendre pension : mille francs par mois et fourniture de six petites toiles vierges, en échange du retour de ces six toiles peintes. Toute activité d'exposition et de vente en galerie lui étant interdite en France vu le Statut des Juifs édicté par Vichy, les peintures de Weissberg iront par contrat à la Benjamin Gallery de Chicago, qui les vendra aux États-Unis.

L'été 1941, dans le site encore sauvage d'Entraygues, où pendant la guerre on n'a pas vu un seul soldat allemand, Weissberg prend pension à l'Hôtel Andrieu sur les bords de la Truyère. Accueilli avec bienveillance par le patron et sa femme, des gens animés d'un esprit de Résistance, bien que totalement coupé du monde de l'art et de ses amis il pourra peindre comme s'il était en sécurité. Il transforme sa petite chambre en atelier, où défileront de nombreux visiteurs : les gens du village et les vacanciers manifesteront ainsi leur intérêt. Lydie viendra passer toutes ses vacances scolaires avec lui, à l'hôtel où une petite chambre lui est réservée.

Le , Weissberg a 48 ans. Un mois plus tard, à l'aube du , il est arrêté à cinq heures du matin par deux gendarmes d'Entraygues, sur ordre de la préfecture. Il est au courant de la déportation des Juifs et du sort qui semble leur être réservé, depuis les grandes rafles de 1942 et l'écoute collective à l'hôtel Andrieu de deux émissions de la BBC fin décembre qui ont informé la France et le monde entier de l'utilisation de camions à gaz dans les camps d'extermination allemands en Pologne. Il pense avant tout à sa fille, s'inquiète pour elle et demande à M. Andrieu de la faire prévenir. Lydie obtiendra ainsi la permission du collège de venir le voir dans le train en partance à la gare de Rodez, et lui dire adieu. Pendant ce quart d'heure passé ensemble, Weissberg cherche à rassurer sa fille, et peut-être veut-il conserver sa confiance en la France[52],[53],[54] : « N’est-il pas un artiste, peintre isolé et paisible ? N’a-t-il pas toujours aimé profondément la France, son art, sa civilisation, sa culture ? Et n’est-il pas le père d’une enfant française — donc intouchable aux dires de Vichy ? »

La police de Rodez le livre aussitôt à la police militaire allemande, qui le fait interner avec mille autres raflés au camp de Gurs puis, le , dans celui de Drancy, lieux d'où il écrit à sa fille cinq lettres et cartes interzones empreintes de tendresse et de courage, qu'elle a conservées. Le mandat et le petit colis qui lui ont été adressés au camp de Gurs, respectivement par Wladimir Raykis et par Mme Marie Ber, leur seront retournés. Le , Weissberg ajoute en marge de sa dernière carte : « Je pars pour destination inconnue. » Il est déporté de Drancy dans le convoi 51 et sera assassiné à son arrivée, le , officiellement au camp d'extermination de Lublin-Majdanek. Le témoignage d'un survivant, aujourd'hui décédé, laisse supposer qu'un certain nombre de ces déportés ont été transférés le même jour vers la chambre à gaz du camp d'extermination voisin de Sobibor. Aucun document n'en établit une liste. Le nom de Léon Weissberg figure au Mémorial de la Shoah à Paris, gravé dans le Mur des noms des Juifs déportés de France. On peut le lire aussi à Entraygues-sur-Truyère, inscrit au Monument aux Morts et sur une plaque mémorielle, hommages mis en place par la Ville d'Entraygues avec cérémonies officielles, et aussi gravé dans une plaque de marbre apposée sur la façade de l'actuel Hôtel de la Truyère, l'ancien Hôtel des Voyageurs Andrieu où il avait vécu près de deux ans avant d'y être arrêté[55],[56]. Léon Weissberg a laissé aux murs de sa chambre d'hôtel quelques petits tableaux sur carton ou contreplaqué, et sur son chevalet une œuvre pas encore sèche, Le Repas du clown, son dernier tableau, laissé inachevé.

Toutes ces œuvres ont été expédiées par l'aubergiste, M. Léon Andrieu, à la fille de l'artiste par le car de Rodez en . Certaines d'entre elles font aujourd'hui partie de la donation de la fille du peintre au musée du MAHJ[57] : "Weissberg, Entraygues 1942"[58],[59].

La peinture

Si on interrogeait Weissberg sur ce qui caractérisait sa peinture, il répondait : « La liberté. Il m’a fallu dix ans pour oublier ce que j’ai mis sept ans à apprendre.»

Après une formation académique importante — dont il veut se débarrasser —, il reconnaît pour maître Rembrandt, qu'il admire sans réserve, il rend hommage à Corot et Renoir et voit en Cézanne et Van Gogh les fondateurs exemplaires de la peinture moderne. Il tend vers un expressionnisme personnel, universaliste, humaniste et charnel, empreint de spiritualité [60].

Il s'attache à peindre ce qu'il voit et qui le fait rêver[61]. Des sujets simples, la vie nue qu'il transpose sur la toile dans sa vérité profonde. Des qualités plastiques surgit une unité morale. La peinture elle-même vit, elle émeut par une élévation de la pensée et le côté magique de toute chose[62]. Des formes immobiles font ressentir comme dans un songe l'âme des êtres, leur solitude, le mystère des rues tranquilles et de la nature omniprésente, dans un dépouillement de la composition, une approche raffinée de la lumière et du clair-obscur, la finesse des couleurs et l'introduction du blanc et du noir. Sur des fonds préparés, il procède parfois au couteau et en pleine pâte, ou au pinceau fin par glacis légers.

En 1925, il expose ses natures mortes au Salon d'automne, des Tuileries et des Indépendants, ainsi que dans les galeries de la Rive gauche.

En et , Weissberg présente un ensemble de toiles à la galerie Au sacre du printemps, 5, rue du Cherche-Midi, avec trois autres peintres galiciens : Alfred Aberdam, Sigmund Menkès et Joachim Weingart, qui formeront avec lui le Groupe des quatre.

Le galeriste, Hans Effenberger, né à Vienne sous le nom Jan Śliwiński, dès son arrivée à Paris avait exposé les surréalistes Max Ernst, André Masson et Joan Miro, et des photographies d'André Kertész et de Berenice Abbott. Également musicien et écrivain, il avait noué des relations amicales avec Weissberg, et son exposition du groupe des Quatre contribuera grandement à la notoriété de ces jeunes artistes[63].

On peut distinguer dans l'œuvre de Weissberg une suite de cycles fortement caractérisés :

- le premier, post-cubiste, voit naître des compositions en aplats bien cernés. Les sujets sont essentiellement des natures mortes, riches d'expression et construites avec rigueur, et des paysages expressionnistes ;

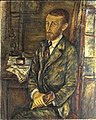

- parallèlement, dès 1923 surgissent des personnages : portraits expressionnistes d'écrivains, tels le Sitting Man (Franz Kafka), collection Oscar Ghez, et de peintres de l'École de Paris, Portrait du jeune peintre Aron Haber Beron, dont le trait appuyé, le chromatisme des aplats colorés et la mélancolie expriment la solitude de l'artiste ;

- d'autres portraits suivront, dont ceux des peintres Kramsztyk et Hayden ;

- Portrait d’une jeune femme (Marie) inaugure une série de portraits de femmes[64] sur de grandes toiles jusqu'à la fin des années 1920, représentant le plus souvent Marie, longtemps le personnage unique qu'il ne se lassait pas de repeindre.

Des études de femmes immobiles et silencieuses, le regard détourné vers l'intérieur, comme plongées dans un songe : citons Femme au renard, Femme accoudée, Femme en veste…

Une même référence picturale profonde de tous ces portraits pourrait être La Joconde de Léonard de Vinci, dont il admirait la simplicité apparente, la beauté intemporelle et, surtout, son mystère. Une peinture qu'il allait revoir et scruter au Louvre[65].

C'est peut-être une influence de Léonard qui se manifeste dans la position corporelle des femmes de Weissberg, les mains souples posées simplement, abandonnées, et les yeux un peu détournés recélant, énigmatiques tout autant que le regard direct de Mona Lisa, un univers de pensées inconnues.

Aux portraits féminins succèdent les nus, sensuels au naturel.

Son tableau La Mariée juive connaît un succès retentissant (1926). Le titre est dû à l'écrivain Schalom Asch qui, l'apercevant au Salon d'automne, s'écrie, évoquant La Fiancée juive de Rembrandt : « C’est la mariée juive ! » Charnel, fier et lumineux, provocateur avec noblesse, « il est peint d’une matière fluide dans des gammes de blanc argent et de bruns dans un subtil jeu de lumières », écrit le critique Chil Aronson[66]. Il est considéré comme un chef-d'œuvre de l'artiste. Le tableau sera exposé à nouveau après la guerre, en 1955 à la galerie Zak, 16, rue de l'Abbaye à Paris, dans l'expostion Œuvres d’artistes juifs morts en déportation organisée par le musée d'Art et d'Histoire du judaïsme.

Chil Aronson, qui l'a exposé dès 1929 à la galerie Bonaparte à Paris, reviendra dix ans plus tard sur ce tableau, écrivant : « Je ne trouve pas de mots pour dire la poésie délicate et forte, unique, de cette œuvre audacieuse. » Il y voit une nostalgie pour le shtetl « captée et rendue comme par un enchantement »[67]. Le critique Waldemar George est du même avis. Il qualifie La Mariée juive de « brillant exemple des qualités de peinture et d’imaginaire apportées par les artistes juifs d’Europe de l’Est, qui ont ainsi contribué à forger le style de l’École de Paris »[68].

Mais quand il découvre le soleil de Provence, à Saint-Paul-de-Vence où il séjourne de 1933 à 1935, Weissberg peint, dans une lumière adoucie et finement tamisée, une série de toiles très « françaises » : le village historique, ses rues, ses forêts, les bords de mer peuplés de baigneurs et de bateaux, et des natures mortes qui expriment une sérénité nouvelle.

En contraste, les années 1940, à Entraygues sous l'Occupation, verront apparaître des paysages plus vivement colorés et des cirques, une peinture d'évasion et de rêve, un monde émouvant de clowns, de danseuses et d'acrobates.

« Un thème a fait son apparition, celui des clowns et des musiciens ambulants, des acrobates, acteurs d’une comédie transposée dans un temps d’angoisse et d’incertitude[47].». Il célèbre la vie, un besoin d'évasion, l’art, la couleur dont, coloriste savoureux, Weissberg connaît le pouvoir poétique. Un rêve où surgissent des clowns magnifiques, des écuyères rêveuses, des cirques libres qui parlent d'une autre vie, de dignité et d'amour. «Acteurs, écrit Philippe Soupault, d’une comédie tendre et triste, dépositaires de ses rêves[69]. »

Dans une petite chambre d'hôtel aménagée en atelier (où il sera arrêté), Léon Weissberg crée au bord du gouffre un important ensemble de tableaux d'une grande liberté, d'un expressionnisme vibrant de couleur et de vitalité.

Sur des supports de fortune ou plutôt de pénurie, Weissberg, qui échange des dessins contre un flacon d'huile de lin, peint, outre sur les toiles blanches reçues de Raykis, sur tous les matériaux disponibles : contreplaqué, couvertures de cahier d'écolier, calendriers des Postes… et même parfois sur une plaque de fibrociment.

Weissberg affiche ses œuvres sur ses murs et sa chambre devient un « univers féerique »[70]. En réaction contre la tristesse des temps, des rumeurs et des nouvelles tragiques qui peuplent sa solitude, elles se caractérisent par la fermeté du dessin et la vivacité des couleurs, appliquées en larges touches hardies relevées de blanc, de gris et de noir, et par les thèmes heureux abordés : paysages riants, jeunes filles à la baignade, cirques, sous le regard d'un portrait d'Arthur Rimbaud.

« Avec ses clowns, ses musiciens en conversation avec une écuyère, Weissberg allie un mysticisme et son sens de l’immatérialité à une observation de la nature qui se développe en profondeur. Au monde des ténèbres, il oppose celui de la lumière »[47].

Le clown exprime aussi son désespoir.

L'été 1942, Weissberg peint Le Vieux Clown, autoportrait en clown, se représentant en blouse et collerette de Pierrot, et l'artiste, conscient de la précarité de sa situation, nous adresse un regard profond où Jean-Marie Dunoyer lit « l’expression d’une souffrance à venir. C’est l’âme qui émerge ici des couleurs et des formes, de la douleur pressentie de tout un peuple déjà martyrisé, plaquée, sillonnée, durement burinée. »[71]

Six mois plus tard, avec Le Repas du clown, Léon Weissberg a peint son dernier tableau, laissé inachevé dans sa chambre d'hôtel.

Le Vieux Clown est l'unique autoportrait de Weissberg. « Ce faisant, souligne Fanny Schulmann, il s'inscrit dans une histoire de l'art qu'il connaît parfaitement, celle qui, depuis le Pierrot de Jean-Antoine Watteau jusqu'aux clowns et acrobates de Pablo Picasso, associe la figure de l'artiste à la mélancolie affleurant derrière le personnage de l'amuseur public. » « Le Clown est le révélateur qui porte la condition humaine à l’amère conscience d’elle-même », affirme Jean Starobinski dans son essai Portrait de l’artiste en saltimbanque[72].

Galerie

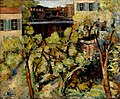

La Ferme au bout du jardin, 1926, huile sur toile, 54 × 73 cm, musée d’Art et d’Histoire du judaïsme, Paris.

La Ferme au bout du jardin, 1926, huile sur toile, 54 × 73 cm, musée d’Art et d’Histoire du judaïsme, Paris.- Portrait of a Man Sitting (Franz Kafka), circa 1923, huile sur toile, 92 × 73 cm, collection Ghez, Hecht Museum, Université de Haïfa

- Jardin à la Ruche, 1924, huile sur toile, 54 × 65 cm, coll. privée.

Portrait d’une jeune femme (Marie), 1925, huile sur toile, 46 × 33 cm, musée d'Art et d'Histoire du judaïsme, Paris.

Portrait d’une jeune femme (Marie), 1925, huile sur toile, 46 × 33 cm, musée d'Art et d'Histoire du judaïsme, Paris. Femme au renard, 1927, huile sur toile, 92 × 65 cm, musée des Années Trente, Boulogne-Billancourt

Femme au renard, 1927, huile sur toile, 92 × 65 cm, musée des Années Trente, Boulogne-Billancourt La Rue à Cachan avec réverbère, 1928, huile sur toile, 54 × 73 cm, collection privée.

La Rue à Cachan avec réverbère, 1928, huile sur toile, 54 × 73 cm, collection privée.- Portrait de Leopold Zborowski, 1926, huile sur toile, 100 × 81 cm, musée d'Art et d'Histoire du judaïsme, Paris.

- Marie à l’atelier, 1928, dessin aquarellé, dédicacé à Raykis, 12,6 × 13 cm, coll. privée.

Femme en veste (Marie), c. 1930, hst, 81 × 60 cm, musée d'Art et d'Histoire du judaïsme, Paris.

Femme en veste (Marie), c. 1930, hst, 81 × 60 cm, musée d'Art et d'Histoire du judaïsme, Paris. Annette au chapeau blanc, 1929, hst, 65 × 54 cm, musée de la Société historique et littéraire polonaise, Bibliothèque polonaise de Paris.

Annette au chapeau blanc, 1929, hst, 65 × 54 cm, musée de la Société historique et littéraire polonaise, Bibliothèque polonaise de Paris. Paysage du Midi (Hauts de Cagnes), c.1933, huile sur toile, 73 × 92 cm, collection privée.

Paysage du Midi (Hauts de Cagnes), c.1933, huile sur toile, 73 × 92 cm, collection privée. Vue de Saint-Paul-de-Vence, 1934, huile sur toile, 54 × 65 cm, musée Villa La Fleur, Pologne.

Vue de Saint-Paul-de-Vence, 1934, huile sur toile, 54 × 65 cm, musée Villa La Fleur, Pologne. L’Olive bleue à Saint-Paul-de-Vence, 1933, huile sur toile, 38 × 46 cm, au dos à Michel Fontaine.

L’Olive bleue à Saint-Paul-de-Vence, 1933, huile sur toile, 38 × 46 cm, au dos à Michel Fontaine. Saint-Paul-de-Vence, 1934, huile sur toile, 52 × 64 cm, signé L. Weissberg en bas à gauche, ajouté dessous : « Mendjizky ».

Saint-Paul-de-Vence, 1934, huile sur toile, 52 × 64 cm, signé L. Weissberg en bas à gauche, ajouté dessous : « Mendjizky ». Entraygues, Paysage à l’arbre jaune, 1942, huile sur carton, 17,3 × 22,2 cm, musée d’Art et d'Histoire du judaïsme, Paris.

Entraygues, Paysage à l’arbre jaune, 1942, huile sur carton, 17,3 × 22,2 cm, musée d’Art et d'Histoire du judaïsme, Paris. Nature morte à l’encrier, 1924, huile sur toile, 33 × 46 cm, collection privée.

Nature morte à l’encrier, 1924, huile sur toile, 33 × 46 cm, collection privée. Nature morte aux poissons et à la cruche, c.1927, huile sur carton, 33 × 41 cm, collection privée.

Nature morte aux poissons et à la cruche, c.1927, huile sur carton, 33 × 41 cm, collection privée. Le Jeune Peintre Aron Haber Beron, 1924, huile sur toile, 92 × 65 cm.

Le Jeune Peintre Aron Haber Beron, 1924, huile sur toile, 92 × 65 cm. La Maison dans les arbres, 1926, huile sur toile, 46 × 61 cm, collection privée.

La Maison dans les arbres, 1926, huile sur toile, 46 × 61 cm, collection privée. Femme accoudée (Marie), 1928, huile sur toile, 65 × 54 cm, collection privée.

Femme accoudée (Marie), 1928, huile sur toile, 65 × 54 cm, collection privée. La Mariée juive, 1926, huile sur toile, 92 × 64,5 cm, Tel Aviv Museum.

La Mariée juive, 1926, huile sur toile, 92 × 64,5 cm, Tel Aviv Museum. Jeune Fille en blanc, 1936, huile sur toile, 45 × 38 cm, Tel Aviv Museum.

Jeune Fille en blanc, 1936, huile sur toile, 45 × 38 cm, Tel Aviv Museum. Nature morte au pot de grès, fleurs, fruits, livre ouvert et pinceaux, 1934, huile sur toile, 50 × 60,5 cm, coll. privée.

Nature morte au pot de grès, fleurs, fruits, livre ouvert et pinceaux, 1934, huile sur toile, 50 × 60,5 cm, coll. privée. Entraygues, Les Arbres roses, 1942, huile sur carton, 17,8 × 22,8 cm, coll. privée.

Entraygues, Les Arbres roses, 1942, huile sur carton, 17,8 × 22,8 cm, coll. privée. Le Repas du clown, , huile sur carton, 22 × 17,2 cm, coll. privée.

Le Repas du clown, , huile sur carton, 22 × 17,2 cm, coll. privée. Clown et jeune fille au balcon, 1942, huile sur carton, 22,2 × 33,8 cm, musée d'Art et d'Histoire du judaïsme, Paris.

Clown et jeune fille au balcon, 1942, huile sur carton, 22,2 × 33,8 cm, musée d'Art et d'Histoire du judaïsme, Paris. Clown séducteur et fille au linge blanc, 1942, huile sur carton, 22,5 × 17,8 cm, coll. privée.

Clown séducteur et fille au linge blanc, 1942, huile sur carton, 22,5 × 17,8 cm, coll. privée. Clown musicien, 1942, huile sur carton, 34 × 23 cm, collection privée.

Clown musicien, 1942, huile sur carton, 34 × 23 cm, collection privée. Le Vieux Clown, Autoportrait en clown, 1942, huile sur contreplaqué, 40,7 × 27 cm, musée d'Art et d'Histoire du judaïsme, Paris.

Le Vieux Clown, Autoportrait en clown, 1942, huile sur contreplaqué, 40,7 × 27 cm, musée d'Art et d'Histoire du judaïsme, Paris.

Collections publiques

En France

- Boulogne-Billancourt, musée des Années Trente :

- Femme au renard (Marie), 1927-1928, huile sur toile

- Charleville-Mézières, musée Arthur Rimbaud :

- Portrait de Rimbaud, 1942, huile sur carton

- Paris, musée d’Art et d’Histoire du judaïsme :

- Clown et jeune fille au balcon, 1942, huile sur toile

- Entraygues, 1942, collection de dix tableaux :

- Baigneuses à Entraygues, 1942, huile sur carton, 1/10

- Bouquet de fleurs des champs, 1942, huile sur carton marouflé sur fibrociment, 2/10

- Clown à l’oiseau, 1942, huile sur toile, 3/10

- Clown, écuyère et chien, 1942, huile sur carton, 4/10

- Écuyère et clown de profil , 1943, huile sur carton, 5/10

- Entraygues, le chemin, 1942, huile sur carton, 6/10

- Entraygues, Dans les champs, 1942, huile sur carton marouflé sur fibrociment, 7/10

- Entraygues, Paysage à l’arbre jaune, 1942, huile sur carton, 8/10

- Jeunes Filles au lac, 1942, huile sur carton, 9/10

- Jeunes Filles sous les arbres, 1942, huile sur carton, 10/10

- Femme en veste (Marie), 1930, huile sur toile

- La Ferme au bout du jardin, 1926, huile sur toile

- Fille aux fleurs, 1929, huile sur toile

- Garçon à la mandoline, 1928, huile sur toile

- Mère portant un enfant dans un lange, 1928, dessin au fusain sur papier

- Nature morte à la statue, 1925, huile sur toile

- Portrait de Leopold Zborowski, 1926, huile sur toile

- Portrait du peintre Roman Kramsztyk, 1926, huile sur toile

- Portrait d'une jeune femme (Marie), 1925, huile sur toile

- Le Vieux Clown-Autoportrait en clown, 1942, huile sur toile contreplaquée

- Paris, Société historique et littéraire polonaise, musée de la Bibliothèque polonaise :

- Annette au Chapeau blanc, 1929, huile sur toile

- Rodez, musée Denys-Puech :

- Tête de Charlotte coiffée à la garçonne, 1937, bronze, exemplaire à patine noire EA 2/2

En Pologne

- Konstancin-Jeziorna, Villa La Fleur :

- Femme le soir au jardin, c. 1928, huile sur toile

- Fenêtre ouverte sur cour et nature morte, c. 1924 huile sur toile

- Village, c. 1928, huile sur toile

- Vue de Saint-Paul-de-Vence, 1934, huile sur toile

(La Villa La Fleur possède également un portrait de Léon Weissberg par Roman Kramsztyk.)

En Israël

- Beit Lohamei Haghetaeot, musée des Combattants des ghettos :

- Sculpture sans titre, buste d’un homme avec une courte barbe, signée

- Haïfa, musée Hecht, université d'Haïfa :

- Portrait of a Sitting Man (Franz Kafka), c. 1923, huile sur toile

- La Seine au Pont de Suresnes, c. 1936, huile sur toile

- Jérusalem, The Israel Museum :

- Au Cirque - At the Circus, 1942, huile sur toile

- Jérusalem, musée d'art de Yad Vashem :

- A Jewish Boy in Paris, Portrait du jeune Léon Ber, 1925, huile sur toile

- Entraygues, la Maison au soleil, 1942, huile sur carte marouflée sur fibrociment

- Fillette à la frange, 1942, huile sur toile

- Mishkan Le’Omanut Museum of Art :

- Bouquet de fleurs sur une table, c. 1927, huile sur toile

- Conversation, deux femmes assises, 1942, huile sur carton

- Deux Jeunes Femmes, 1942, huile sur toile

- Ébauche pour Portrait de femme, 1942, huile sur toile

- Nature morte aux bananes, c. 1927, huile sur toile

- Nature morte, fleurs et pomme au livre ouvert, c. 1927, huile sur toile

- Tel Aviv Art Museum :

- Jeune Fille en blanc / Young Girl in White, c. 1936, huile sur toile

- La Mariée juive, 1926, huile sur toile

Expositions publiques

Collectives

- Salon d'Automne, Paris 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1937, 1946

- Salon des Tuileries, Paris, 1927-1929

- Salon des Indépendants, Paris 1927-1929

- Galerie Zak, « Peintres de Montparnasse », Paris 1928

- Galerie Bonaparte, « Peintres polonais à Paris », Paris, 1929

- Galerie Bernheim, Paris, 1934

- Exposition internationale, Paris, 1937

- Galerie Zak, « Œuvres d'artistes juifs morts en déportation », sous l'égide du musée d'Art juif, 1955

- « Memorial Exhibition of Jewish Artists Who Perished in the Holocaust », Tel Aviv Museum of Art, 1968

- « Memorial in Honour of Jewish Artists Victims of Nazism », Université d'Haifa, Israël 1978.

- Forum des Arts, Palais de la Bourse, « Montparnasse, Atelier du monde, ses artistes venus d'ailleurs », Marseille 1992/1993

- Ville de Paris, Couvent des Cordeliers, « Kikoïne et ses amis de l'École de Paris », Paris 1993

- Château de Trévarez, « L'École de Paris au château de Trévarez », St-Goazec, France 1993

- University of Haifa, « Eighteen Jewish Artists Who Perished in the Holocaust », 1996

- Musée juif hongrois de Budapest, « Modigliani, Soutine et leurs amis de Montparnasse », Hongrie 2003 musée du Montparnasse, « Paris-Marseille », Paris 2003

- Château Borély, « De la Cannebière à Montparnasse », Marseille 2003

- Sala San Hermenegildo, Séville, les Exposiciones Museisticas Cajasur, Cordoue, « De Paris a la Costa Azul, el triunfo del color », Centro culturel Vigo, Espagne 2004

- Museu Diocesa de Barcelona, « De Paris al Mediterrani, El Triomf del color », 2004

- Musée du Montparnasse, « Artistes d'Europe, Montparnasse déporté », Paris 2005

- Yad Vashem Art Museum, « Montparnasse déporté, La Fin de l'École de Paris » Jérusalem 2006

- Museo diffuso della Resistenza, della deportazione, della guerra, dei dritti e della libertà, « Montparnasse déporté, Artisti Europei da Parigi al Lager », Torino, Italie 2007

- Musée du Montparnasse, « Philippe Soupault, le Surréalisme et quelques amis », Paris 2007

- Musée Tavet-Delacour, « Humanisme et Expressionnisme, la représentation de la figure humaine et l'expérience juive », Pontoise, France 2008

- MAHJ, musée d'Art et d'Histoire du judaïsme, « Les Collections, peintres de l'École de Paris », 2013

- Hecht Museum et Université de Haïfa, « Arrivals, Departures », donation Ghez, 18 artistes juifs assassinés, 2018

- MAHJ, musée d'Art et d'Histoire du judaïsme, « Hommage aux donateurs », L. Lachenal / Weissberg, 2018

- MAHJ, L’École de Paris, « Paris pour école, 1905-1940 », -, vernissage annoncé le [73].

Individuelles

- Galerie Au Sacre du Printemps, Groupe des Quatre : Aberdam, Menkès, Weingart, Weissberg, Paris 1925-1926

- Galerie Zak, « Léon Weissberg », Paris, 1937

- Galerie d'Alençon, « Peintures, XXe Anniversaire de la mort de Léon Weissberg à Majdanek », Paris, 1963

- Galerie Flak, 8 rue des Beaux-Arts, « Femmes et Cirques », Paris 1991

- Carré Voltaire, « Weissberg, dernières couleurs », Paris 1993

- Galerie Mann et Centre d'Art et de Culture, Espace Rachi, « Rétrospectives Léon Weissberg », 1998-1999 MAHJ, musée d'Art et d'Histoire du judaïsme, « Léon Weissberg, Année 1942 », Paris 2001

- Musée Denys-Puech à Rodez, « Léon Weissberg, Une Rétrospective », Rodez 2002

- Galerie Saphir au Marais, « Léon Weissberg, peintre emblématique de Montparnasse », Paris 2003

- Fondation du judaïsme français, « Weissberg, Collections privées », Paris 2004

- Galerie Saphir au Marais, « Weissberg, Années 1920 », Paris 2005

- Société historique et littéraire polonaise, « Exposition Anniversaire Léon Weissberg, 1943-1995», BPP 2015

- MAHJ, musée d'Art et d'Histoire du judaïsme, « Léon Weissberg, Entraygues 1942 », donation, Paris 2017/2018

- Galerie Les Montparnos, « Weissberg, peintre de Montparnasse », Paris 14 novembre 2019-31 janvier 2020

- MAHJ, L'École de Paris dans les collections du MAHJ, Hommage à Léon Weissberg et à Lydie Lachenal, -, vernissage annoncé le [74].

Œuvres disparues et œuvres retrouvées

Des toiles, des dessins et des aquarelles de Weissberg entreposés dans son atelier parisien sis au 2 bis, rue Perrel, Paris 14e à Montparnasse, ont disparu sous l’Occupation pendant la Seconde Guerre mondiale. Parmi les toiles, manquent notamment[75] :

- Nu allongé sur un lit de fer ;

- Portrait en buste de Lydie enfant dans une robe à fleurettes et petites manches ballon.

À ce jour, ces œuvres n’ont pas été retrouvées.

Cultural Plunder by the Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR). Œuvres volées. L’inventaire des œuvres au Jeu de Paume cite trois fois l’artiste Weissberg :

- Nature morte, huile (sur toile) ;

- Coin de rue, maisons blanches, deux personnes à demi-corps au premier plan, huile (sur toile) ;

- autres : dessins.

En dépit des spoliations et de la dispersion d’un grand nombre d’œuvres de Weissberg pendant la Seconde Guerre mondiale, œuvres qu’on aurait pu croire disparues sans retour, le Catalogue raisonné Weissberg, publié en 2009[76], a pu répertorier, présenter et reproduire 231 tableaux, œuvres sur papier et sculptures.

Depuis cette parution, 45 œuvres non recensées jusqu'alors ont été retrouvées, essentiellement dans des ventes publiques en France et à l'étranger.[réf. nécessaire]

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

L. Weissberg, Catalogue raisonné

- L. Weissberg, catalogue raisonné de l’œuvre peint, dessiné, sculpté. Éd. Lachenal & Ritter et Éditions d'Art, Somogy Paris, 2009. Ouvrage bilingue français-anglais, monographie et catalogue, avec introduction par Dominique Jarrassé, texte « La Peinture de Léon Weissberg » par Lydia Harambourg, et Catalogue raisonné complet par Lydie Marie Lachenal : 231 œuvres de Léon Weissberg répertoriées, décrites, reproduites et commentées.

Témoignages de Philippe Soupault, Jean-Marie Dunoyer, Waldemar George, Jacques Kikoïne (Yankel), Marie Ber-Warszawski, Chil Aronson, Hersch Fenster. Documents, bibliographie, index des œuvres. Il est joint un CD-ROM du catalogue.

Ouvrages d’art et presse critique

- (yi) Chil Aronson, « Léon Weissberg », dans Bilder un Geshtaltn fun Montparnasse [« Images et Figures de Montparnasse »], Paris, Éd. Abécé, , 312-318 p.Traduction française du chapitre « Léon Weissberg » par Batia Baum et Lydie Lachenal, extraits publiés dans École de Paris, le groupe des Quatre, op. cit. et dans Lydie Maria Lachenal, L.Weissberg, catalogue raisonné de l’œuvre peint, dessiné, sculpté, op. cit.

- Chil Aronson, Léon Weissberg, Peintures, XXe anniversaire de sa mort, préface de la plaquette de l'exposition Galerie d'Alençon, mars 1963.

- Marie Ber Warszawski, « Les textes qui suivent… Une lettre à Louis Aragon », suivi de « La Séparation » et « Léon Weissberg », textes écrits en 1963, publiés dans L. Weissberg, Catalogue raisonné de l’œuvre peint, dessiné, sculpté, op. cit., 2009, p. 241-244.

- (pl) A. Blum, « Nasi artysci w Paryzu Salon Jesienny » [« Nos artistes à Paris »], Chwila (L’Instant), Lwow, no 2357, 1925 10/10, p. 3.

- Jean-Marie Dunoyer, « Léon Weissberg, monographie pour une exposition », 1993, publié dans École de Paris, Le Groupe des Quatre, op. cit, 2000.

- (yi) Hersch Fenster (préface-poème de Marc Chagall), Nos Artistes martyrs, Paris, Éd. Abécé, Traduction en français par J. Gluckstein et Th. Weissberg publiée par extraits dans École de Paris, le Groupe des Quatre, op. cit. et dans Lydie Maria Lachenal, L. Weissberg, catalogue raisonné de l’œuvre peint, dessiné, sculpté, op. cit

- Lydia Harambourg, « Léon Weissberg » dans La Gazette de l’Hôtel Drouot, Paris, 8 janvier 1999 et 21 mars 2003.

- F.-J. Hirsch, « Léon Weissberg à Rodez », L’Arche, Paris, no 538, , p. 164

- F.-J. Hirsch, « Les Artistes juifs à Paris entre 1906 et 1945 », L’Arche, Paris, no 544, , p. 8-11

- Claude Jeancolas, Le Regard bleu d’Arthur Rimbaud, Paris, Éditions FVW, .

- Lydie Lachenal (dir. et illustration) et al., École de Paris, le groupe des Quatre, Paris, Éditions Lachenal & Ritter, .

.

. - Jerzy Malinowski, « La peinture de Léon Weissberg », Archiwum Emigracji (Les Archives de l’émigration), Torùn, Pologne, université M. Kopernika, nos 5/6, .

- Jerzy Malinowski et Barbara Brus-Malinowska, W Kregu École de Paris, Malarze Zydowscy w Polsce, Varsovie, DIG, .

- (pl) Jerzy Malinowski, « O Genezie i tworczosci tzw Grupy. Czterech » [« La Genèse du Groupe des Quatre »], Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, Torùn, Pologne, université Nicolaus-Kopernikus, vol. 31, , p. 159-192Traduction française par l'auteur (La Genèse du Groupe des Quatre) dans École de Paris, Le Groupe des Quatre, op. cit. Paris, 2000.

- Nadine Nieszawer et Princ, Artistes juifs de l’École de Paris, 1905-1939, Somogy Éditions d'Art, .

- Weissberg, monographie (préf. Philippe Soupault), Paris, éditions Lachenal et Ritter, .

.

. - George Waldemar, École de Paris, œuvres d'artistes juifs morts en déportation, Paris, .

- (en) George Waldemar, « The School of Paris », dans Cecil Roth, Jewish Art: An Illustrated History, New York, .

.

. - (pl) Albert Wepper, « Mlodzi Artysci zydowscy w Paryzu » [« Les Jeunes Artistes juifs à Paris »], Chwila (L’Instant), Lwow, no 2452, 1926 15/1, p. 3.

- Édouard Woroniecki, « La Pologne politique, économique, littéraire et artistique », L'Art polonais à Paris, no 21, 1925 1/10, p. 787

- Édouard Woroniecki, « La Pologne politique, économique, littéraire et artistique », L'Art polonais à Paris, Lwow, no 8, 1926 15/4, p. 300

Catalogues d'exposition

- Galerie Bonaparte, Artistes polonais à Paris, présentation de l'exposition par Chil Aronson, Paris 1929.

- Galerie Zak, Œuvres d'Artistes juifs morts en déportation, catalogue de l'exposition organisée par le musée d'Art juif avec le concours de la galerie Zak, rédigé par Chil Aronson sur la base des dates et des illustrations de l'ouvrage de Hersch Fenster, Nos Artistes Martyrs. Weissberg est représenté par 2 tableaux: La Mariée juive, No 53, collection A.B Cerata et Paysage, no 54, collection Galerie Zak, Paris 1955.

- Tel Aviv Museum, Jewish Artists who perished in the Holocaust, Memorial Exhibition, Avant-propos de Haim Gamzu, directeur du musée de Tel-Aviv, Introduction de Pola Eichenbaum. "Texte Weissberg Leon" et reproductions no 73, 74, 75, 76. Tel aviv, 1968.

- University of Haifa, Memorial in Honour of Jewish Artists victims of Nazism, "Léon Weissberg" in catalogue exposition "Oscar Ghez Collection", Eshkol Tower, 1978.

- Forum des Arts, Montparnasse, Atelier du Monde, ses artistes venus d'ailleurs, Palais de la Bourse, Catalogue de l'Exposition "Léon Weissberg", p. 165–166, 199, 207. Marseille 1992

- Couvent des Cordeliers, Kikoïne et ses amis de l'École de Paris, catalogue de l'exposition: avant-propos de Yankel, préface de Camille Bourniquel, "Léon Weissberg". Ville de Paris, 1993.

- L'École de Paris au château de Trévarez, catalogue de l'exposition « Léon Weissberg » p. 14, 22. Saint-Goazec, France, 1993.

- Weissberg, Rétrospective 1924-1942, catalogue de l'exposition Galerie Mann et Espace d'Art et de Culture du Centre Rachi, texte de Jean-Marie Dunoyer, Paris 1998, repris in Lydie Lachenal et aiii, École de Paris, Le Groupe des Quatre, op. cit. 2000.

- Université de Haïfa, Gallery of Arts, Eighteen Jewish Artists who perished in the Holocaust, catalogue de l'exposition Oscar Ghez Collection, « Léon Weissberg » p. 8, 32,33, Haïfa, 1996.

- Musée Denys-Puech de Rodez, catalogue de l'exposition « Léon Weissberg, une Rétrospective », textes de Laurence Imbernon, conservateur commissaire, « Léon Weissberg : pour une Peinture spirituelle » et de Kenneth M. Ritter. Rodez 2002-2003.

- Musée juif hongrois de Budapest, Modigliani, Soutine et leurs amis de Montparnasse. Catalogue avec textes de Robert B. Turan, Stanislas Perret, Laszlo Beke, Gladys Fabre, Sylvie Buisson, Christian Parisot. Éditions Vince pour le Musée juif hongrois, « Léon Weissberg », p. 83–84 et 158. Budapest, juillet 2003.

- Musée du Montparnasse. Paris-Marseille, de la Cannebière à Montparnasse. Catalogue avec textes de Sylvie Buisson, Lydie Salvayre, contributions de Lydie Lachenal.

- « De Montparnasse à Saint-Paul-de-Vence avec le peintre Léon Weissberg » et « Weissberg » p. 38, 39, 58, 66, 67, 125 et 135. Paris, juin 2003.

- Musée de Séville et de Cordoue, De Paris à la Costa Azul, El Triunfo del Color. Catalogues avec textes de Miguel Castilleja, Gorraiz, Giancarlo d'Onofrio, Lydie Salvayre, Sylvie Buisson, Pierre Dumont et al., « Léon Weissberg » p. 50–53, 148-149, 194. Éd. Cajasur, Espagne, avril 2004.

- De Paris al Mediterranni, El Trionf del Color, catalogue trilingue de l'exposition du musée Diocesà à Barcelone. Textes de Josep Maria Marti Bonet, Giancarlo d'Onofrio, Lydie Salvayre, Sylvie Buisson, Pierre Dumon, Lydie Lachenal, « Léon Weissberg » p. 50–53, 148-149, 185, 206-207, 205-251, 277. Éditions O.S Barcelone, juillet 2004, Espagne.

- De Paris a la Costa Azul, El Triunfo del Color, catalogue culturel de l'exposition Craixanova, textes de Guillermo Alonzo Jaudenes, Giancarlo d'Onofrio, Lydie Salvayre, Sylvie Buisson, Pierre Dumon, Lydie Lachenal, éd. Craixanova, « Léon Weissberg », p. 52, 129, 132-135, 158, Vigo, Espagne, octobre, 2004.

- Musée du Montparnasse, Artistes d'Europe, Montparnasse déporté, catalogue de l'exposition. Avant-propos de Simone Veil, de Claude Lanzmann et de Jean Digne, textes de Sylvie Buisson, Dominique Jarrassé, Lydie Lachenal, Nadine Nieszawer et al., « Léon Weissberg » p. 107, 108 et 160-165 (voir l'Erratum pour les p. 15 et 79), Paris, mai 2005.

- Montparnasse déporté- Artisti Europei da Parigi ai Lager, catalogue de l'expostion du Museo diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Drittie della Libertà. Textes de Paolo Levi, Gianni Oliva, Ersilia Alessandrone Perona, Sylvie Buisson, Dominique Jarrassé, éd. Elede, « Léon Weissberg » p. 132–135. Turin, Italie 2007.

- Société Historique et Littéraire Polonaise, « Exposition anniversaire Léon Weissberg (1895-1943) », textes de Pierre C.Zaleski, Anna Czarnocka Lydie Lachenal, Sigmund Menkès, Philippe Soupault, Lydia Harambourg, Christophe Zagrodzki. Bibliothèque polonaise de Paris, Paris 2015.

Filmographie

- À propos de Léon Weissberg, peintre de l’école de Paris de 1923 à 1943, de Gil Corre extraits de Destins brisés

- Destins brisés, de Gil Corre film documentaire

- L. Weissberg, Catalogue raisonné de l’œuvre peint, dessiné, sculpté. Reproductions et descriptifs des œuvres, photographies de Léon Weissberg, contributions essentielles de Lydia Harambourg : « La peinture de Léon Weissberg », et de Dominique Jarrassé, Philippe Soupault, témoignages de Chil Aronson, Marie Ber Warszawski, Hersch Fenster, Waldemar George, Jacques Kikoïne (Yankel) et Sigmund Menkès. Ouvrage initié et dirigé par Lydie Marie Lachenal, fille et ayant droit de l'artiste, détentrice du droit moral. Coédition Lachenal, Lachenal & Ritter Ŕ Somogy, Paris 2009.

- Œuvres d’artistes juifs morts en déportation, exposition organisée par le musée d'Art juif à la Galerie Zak Paris 1955, Catalogue de Chil Aronson. BNF Catalogue général, Bibliothèque nationale de France.

- Exposition DU MAHJ, « Léon Weissberg, Entraygues 1942, donation Lydie Lachenal », musée d'Art et d'Histoire du judaïsme, Paris, présentation et textes de Paul Salmona, directeur général du musée, et de Fanny Schulmann, conservatrice et commissaire de l'exposition. Paris, 2017/2018. Photo Carlos Freire.

- Database Art Objects at the Jeu de Paume[77] Cultural Plunder by the Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg

- « Léon Weissberg », sur www.leonweissberg.fr (consulté le ) asp.webpublication.fr : Weissberg, Biographie intégrale par Lydie Lachenal, photos, documents personnels, 2012. Weissberg, supplément au catalogue raisonné, 22 œuvres retrouvées. 2014.

- Hersch Fenster publie en 1951 son texte « Léon Weissberg » in Nos Artistes martyrs, éd. Abécé, Paris. Citons les dernières lignes :

« Telle fut la fin tragique d'un artiste juif qui, dans son œuvre, ne voulait que faire surgir la beauté. Il reste de lui des tableaux qui immortalisent la tristesse des fiancées juives, la tendresse des visages enfantins et le monde coloré de Dieu. Mais il est disparu pour l'éternité, son esprit amical et bienveillant qui, avec la pureté de l'enfance, parlait aux hommes, leur apportait consolation et rendait leur âme plus légère. »

- Claude Lanzmann (mort à Paris le ), avait écrit à Lydie Lachenal le 22 février 2010 cette carte personnelle, exposée sous vitrine en 2020 par le musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme :

« Je vous remercie de m’avoir adressé le catalogue bouleversant de l’œuvre du grand peintre qu’était votre père. C’est un cadeau très précieux que je me promets de consulter entièrement et à loisir. [...] Je vous dis mon amitié fraternelle, votre Claude Lanzmann ».

- Exposition Léon Weissberg Entraygues, 1942 musée d’Art et d’Histoire du judaïsme

- Le MAHJ, musée d'Art et d'Histoire du judaïsme, a exposé en novembre 2017 à janvier 2016 la donation de dix tableaux de Léon Weissberg en 1942 par Lydie Lachenal, fille de l'artiste. Paul Salmona, Directeur, souligne dans sa présentation que « les tableaux importants que [Weissberg] parvient à produire dans ces conditions précaires sur des matériaux de récupération sont parmi les plus émouvants du peintre » et « témoignent de la force intacte de création du peintre dans les derniers mois de son existence. » Présentation par Paul Salmona, directeur général du musée, et Fanny Schulmann, conservatrice, commissaire de l’exposition du MahJ : « Léon Weissberg, Entraygues 1942 », Paris, 2017-2018.

- Sous le titre Vie des collections, le musée d’Art et d’Histoire du judaïsme publie dans son Cahier du MAHJ de et sur Internet : "Le second semestre 2017 a permis un enrichissement important des collections du MahJ. Plusieurs donations majeures sont à relever, et en particulier celle de Lydie Lachenal, qui a offert au MahJ dix des derniers tableaux peints en 1942 par son père Léon Weissberg (1895-1943) alors assigné à résidence à Entraygues-sur-Truyère, dans l'Aveyron avant sa déportation et son assassinat au camp de Majdanek. Arrivé à Paris en 1923, Weissberg est une figure importante de l'École de Paris et l'un des fondateurs en 1935 [1937] de l'Association des artistes juifs de Paris."

Liens externes

- Notices d'autorité :

- Fichier d’autorité international virtuel

- International Standard Name Identifier

- CiNii

- Bibliothèque nationale de France (données)

- Système universitaire de documentation

- Bibliothèque du Congrès

- Gemeinsame Normdatei

- Bibliothèque nationale de Pologne

- Bibliothèque nationale d’Israël

- Bibliothèque universitaire de Pologne

- Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale

- WorldCat

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- Delarge

- (de + en) Artists of the World Online

- (en) Bénézit

- (en) MutualArt

- (nl + en) RKDartists

- (en) Union List of Artist Names

- http://www.leonweissberg.fr/

- http://www.ajpn.org/personne-Leon-Weissberg-3305.html

- Notice de l'artiste sur le site de Nadine Nieszawer consacré à l'École de Paris

Notes et références

- Lydia Harambourg, « La peinture de Léon Weissberg », dans L. Weissberg, Catalogue raisonné, Lachenal & Ritter et Somogy Éditions d'Art, (ISBN 9782757202715), p. 11

- Marie Ber Warszawski (épouse Weissberg puis Warszawski), « Léon Weissberg », dans L. Weissberg, Catalogue raisonné, Lachenal & Ritter et Somogy Éditions d'Art, (ISBN 9782757202715), p. 241

- Serge et Beate Klarsfeld, Mémorial de la Déportation des Juifs de France, Paris, 1978 et 2012

- Christophe Zagrodzki, À la recherche de racines, Paris, Bibliothèque polonaise de Paris, Exposition anniversaire, Léon Weissberg (1895-1943), p.16-17

- Son portrait était toujours en place en 2015 au centre de la salle du conseil municipal de la ville de Przeworsk.

- Hersch Fenster, Nos artistes martyrs, Abécé, , Léon Weissberg

- Christophe Zagrodzki, « À la recherche de racines » dans Exposition anniversaire, Léon Weissberg (1895-1943), Edition bilingue français-polonais, Bibliothèque polonaise de Paris, , p.18

- École de Paris, le groupe des Quatre, « Biographies, Léon Weissberg », Lachenal & Ritter, , p.130

- Christophe Zagrodzki, « À la Recherche de racines » dans Exposition anniversaire, op.cit., p.16

- Philippe Soupault, « Léon Weissberg, peintre », Weissberg, préface, édition bilingue français-anglais Lachenal & Ritter, , p.7

- « Repères biographiques », Weissberg, op.cit. p. 18

- Philippe Soupault, Weissberg, préface, op.cit., Références biographiques 1918

- Lydia Harambourg, « La peinture de Léon Weissberg » in L. Weissberg, Catalogue raisonné, Paris, Lachenal & Ritter et Somogy Editions d'Art, , p.11

- Marie Ber Warszawski, « Léon Weissberg » in L.Weissberg Catalogue raisonné, op. cit., p.242

- Jean-Marie Dunoyer, « Weissberg », École de Paris, le groupe des Quatre, op.cit., p.131

- Philippe Soupault, L Weissberg, préface, op.cit., Références biographiques 1916

- Marie Ber Warszawski, « Léon Weissberg, peintre », in L.Weissberg, « Catalogue raisonné, op. cit., strona 242

- Philippe Soupault, "Léon Weissberg, peintre", Weissberg, "Repères biographiques", ib.op.cit., p. 19

- Lydia Harambourg, « La Peinture de Léon Weissberg » in Weissberg Catalogue raisonné, op.cit., p.12

- Kenneth Mesdag Ritter, « Parcours », in École de Paris, le groupe des Quatre, op.cit., pp.18-21

- « Biographies,L éon Weissberg », École de Paris, le groupe des Quatre, op.cit., pp 130-132

- Philippe Soupault, « Léon Weissberg, peintre », Weissberg, préface de Philippe Soupault, op.cit., p.7

- "Repères biographiques" op cit.

- Marie Ber Warszawski, « Léon Weissberg » dans L. Weissberg Catalogue raisonné, op.cit. p. 242.

- Weissberg, « Repères biographiques », op.cit. p. 19

- Weissberg, « Repères biographiques », op.cit. p. 19.

- Elles sont inscrites et reproduites dans le Catalogue raisonné Weissberg et son Supplément.

- Philippe Soupault, « Léon Weissberg, peintre », Weissberg, préface de Philippe Soupault, op.cit., p.9

- Jean-Marie Dunoyer, « Weissberg », École de Paris, le groupe des Quatre, op.cit., p.88

- Sigmund Menkès, Lettre à Hersch Fenster du , trad. du yiddish par la Bibliothèque Medem, Paris, publiée par K. M. Ritter dans « Parcours », École de Paris, le groupe des Quatre, op.cit. p. 20 : Citée par Lydie Lachenal, « 1923...», Exposition anniversaire Léon Weissberg (1895-1943), op.cit. p. 14

- Lydia Harambourg, « La Peinture de Léon Weissberg », L.Weissberg, Catalogue raisonné, op.cit., p.13

- Hersch Fenster, Nos Artistes martyrs, « Léon Weissberg » p. 96-99, Abécé, 1951, traduction française de J. Gluckstein et Th.Weissberg, extrait repris dans Weissberg, Catalogue raisonné, op.cit. p. 230

- Chil Aronson, « Léon Weissberg » in Bilder un Geshtaltn fun Montparnasse, (Images et Figures de Montparnasse), op.cit. p. 136 et pp.312-318

- Extrait repris in École de Paris, le groupe des Quatre, op.cit. p. 137.

- Souvenirs de Lydie Lachenal, fille de Léon Weissberg

- Hersch Fenster, Nos Artistes martyrs, « Léon Weissberg » op.cit. p. 96-99,

- Chil Aronson, Images et Figures de Montparnasse, « Léon Weissberg », op.cit. p. 312-318

- Kenneth Mesdag Ritter, « Parcours », École de Paris, le groupe des Quatre, op.cit., pp. 20-21

- Prof. Jerzy Malinowski, « Genèse artistique du groupe des Quatre », École de Paris, le groupe des Quatre, op. cit., p.47

- Marie Ber Warszawski, « Léon Weissberg », dans L. Weissberg, Catalogue raisonné, op.cit., p.243

- Chil Aronson, Bilder und geshtaltn fun Montparnasse, Paris, Abécé,

- (en) Waldemar George, The School of Paris par Cecil Roth, New York, , Jewish art

- Chil Aronson, « Léon Weissberg », dans Bilder und Geshtaltn fun Montparnasse, (Images et Figures de Montparnasse), op.cit. p. 136.

- Lydia Harambourg, « La peinture de Léon Weissberg », dans L. Weissberg, Catalogue raisonné, op.cit., p.15

- « Wladimir Raykis », L. Weissberg Catalogue raisonné, op.cit., p.83

- «Weissberg, Expositions, École de Paris, le groupe des Quatre, op.cit., p.135

- Lydia Harambourg, « La peinture de Léon Weissberg », dans L. Weissberg Catalogue raisonné, op.cit., p.17

- Lydia Harambourg, « La peinture de Léon Weissberg », ibid. op.cit., avec photographie p.20

- « Repères biographiques - 1940 », Weissberg, préface de Philippe Soupault, op.cit., p.21

- Chil Aronson, Images et figures de Montparnasse (Bilder und Geshtaltn fun Montparnasse), op.cit. « Léon Weissberg » p. 312-318, éd. Abécé, 1963, traduction française de Batia Baum et Lydie Lachenal, extraits repris dans École de Paris, le groupe des Quatre, op.cit. p. 137.

- Concernant ce paragraphe et les quatre suivants, on cite les témoignages édités dans École de Paris, le groupe des Quatre, op.cit.

- Cité et analysé par Philippe Soupault dans « Léon Weissberg, peintre », Weissberg, 1980, op.cit.

- Weissberg, préface de Philippe Soupault, op.cit. « Repères biographiques, 1943 »

- Concernant l’arrestation et l’internement, témoignage de Lydie Lachenal (née Weissberg), publié dans École de Paris, le groupe des Quatre, op. cit. p. 134-135

- Les documents authentiques et officiels relatifs à ce chapitre sont reproduits et publiés sur le site http://www.leonweissberg.fr.

- « Léon Weissberg », sur www.leonweissberg.fr (consulté le )

- « Musée d'Art et d'Histoire du judaïsme », sur Musée d'Art et d'Histoire du judaïsme (consulté le )

- Collections publiques, Mahj, p. 20.

- Donation Entraygues 1942, 2017-2018, p.28.

- Laurence Imbernon, « Pour une Peinture spirituelle », Catalogue de l'exposition Léon Weissberg, une rétrospective au musée Denys-Puech de Rodez, 2002 / 2003, conservateur et commissaire L. Imbernon.

- Jean-Marie Dunoyer, « Weissberg », École de Paris, le groupe des Quatre, op.cit., pp. 88.à 90

- Lydia Harambourg, Weissberg Catalogue raisonné, op. cit. « La peinture de Léon Weissberg »

- Il organisera par la suite une exposition des œuvres d’Alice Prin, l’ancienne compagne de leur ami Maurice Mendjizky plus connue sous le nom de Kiki de Montparnasse.

- Philippe Soupault écrit dans « Léon Weissberg, peintre », Weissberg, préface, op.cit. : « Des œuvres lumineuses […] personnages perdus dans un rêve intérieur ».

- Souvenirs non publiés de Lydie Lachenal, fille de l’artiste.[réf. à confirmer]

- Chil Aronson, « Léon Weissberg » dans Bilder und Geshtaltn fun Montparnasse (Images et figures de Montparnasse), op. cit., p. 136

- École de Paris, le Groupe des Quatre, op. cit., éditions Lachenal & Ritter, Paris 2000, citation de Chil Aronson reprise de « Léon Weissberg», Bilder un Geshtaltn fun Montparnasse( Images et Figures de Montparnasse), op. cit. extrait.

- Waldemar George, « The School of Paris », dans Jewish Art, par Cecil Roth, New York 1955 - à propos de l’exposition Galerie Zak à Paris, 1955, Œuvres d’Artistes juifs morts en déportation.

- Philippe Soupault, « Léon Weissberg, peintre », Weissberg, préface, op.cit.

- Source pour les faits cités : Lydie Lachenal et Lydia Harambourg dans L. Weissberg, Catalogue raisonné, op.cit.

- Le tableau Le Vieux Clown, autoportrait en clown, Entraygues 1942, est analysé en ces termes par Jean-Marie Dunoyer, dans « Léon Weissberg », École de Paris, le Groupe des Quatre, op. cit. pp. 106-107.

- Citation extraite du texte de présentation de l’exposition « Weissberg, Entraygues 1942 », 2017-2018, par Paul Salmona, et Fanny Schulmann, respectivement directeur et conservatrice au musée d’Art et d’Histoire du judaïsme - reproduit ci-après in extenso p. 27.

- Commissaire de l’exposition et Conservateur du patrimoine au MahJ. Pascale Samuel, Ouverture reportée à une date non définie en raison de la pandémie de Covid 19.

- Pascale Samuel, idem. Ouverture reportée à une date non définie en raison de la pandémie de Covid 19.

- L.Weissberg, Catalogue raisonné, « Témoignages », notamment de la fille du peintre, Lydie Marie Lachenal, et du peintre Jacques Kikoïne (Yankel).

- L Weissberg, Catalogue raisonné, op.cit.

- « Cultural Plunder by the Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR): Database of Art Objects at the Jeu de Paume », sur www.errproject.org (consulté le )

- Portail de la peinture

- Portail de la Seconde Guerre mondiale

- Portail de la culture juive et du judaïsme

- Portail de la Pologne

- Portail de la France

- Portail du XXe siècle

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии