art.wikisort.org - Artista

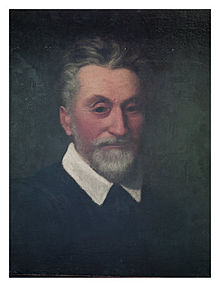

Dosso Dossi, pseudonimo di Giovanni Francesco di Niccolò Luteri (San Giovanni del Dosso oppure Tramuschio, 1468 circa – Ferrara, 1542), è stato un pittore italiano.

Fu il principale artista attivo alla corte ferrarese degli Este nel primo Cinquecento, l'epoca dell'Ariosto, delle cui evocazioni fantastiche fu un suggestivo interprete[1]. Alcuni dei suoi motivi mitologici furono ancora fonte di ispirazione per i pittori emiliani del primo Seicento come Annibale Carracci[1].

Biografia

I dati biografici sull'artista sono scarsi e la data il luogo di nascita esatti sono dibattuti dagli storici. Nella breve biografia compilata da Giorgio Vasari nel 1568, viene detto quasi contemporaneo di Ludovico Ariosto;[2] tuttavia successivi studi di Carlo Giovannini collocano la nascita tra il 1468 e il giugno 1469.[3] Si suppone inoltre che fosse figlio di Nicolò di Alberto di Costantino Luteri[4], di professione spenditore (economo) presso la corte estense dei duchi di Ferrara, e di Jacopina da Porto.[5] Originario del Trentino, Nicolò Luteri fu censito in un registro storico del 15 gennaio 1485 presso Tramuschio,[4] dove divenne proprietario di un podere nella località di Dosso della Scaffa (oggi chiamata San Giovanni del Dosso) e di alcuni terreni della Fossa delle Pietre[6] e di Villa Pentita in distretto di Mantova e vicariato di Quistello.[7] Il fatto che Nicolò abbia battezzato i propri figli con i nomi di Giovanni e Battista potrebbe essere collegato al fatto che il santo patrono di San Giovanni del Dosso è appunto san Giovanni Battista.[7] Peraltro, nel primo documento che attesta la presenza del pittore a Ferrara, egli venne chiamato Dosso della Mirandola.[8] Il fratello venne comunemente chiamato Battista Dossi (Battista del Dosso), cosicché nel XVIII secolo gli storici locali, credendo che Dossi fosse il cognome, iniziarono a chiamare anche il fratello maggiore come Dosso Dossi, forma scorretta poi rimasta nella storia dell'arte.[9].

Nella sua formazione Dosso non attinse direttamente alla prestigiosa scuola ferrarese del Quattrocento, ma vi fu influenzato solo dopo avere già imparato i segreti dei pittori veneti, in particolare Giorgione. A questi insegnamenti di base aggiunse poi rimandi alla cultura classica e a Raffaello, oltre a una propria attitudine narrativa ben sviluppata[10].

Nel 1510 si trovava a Mantova al servizio dei Gonzaga,[11] e nel 1514 fu nominato pittore di corte a Ferrara. In tale veste fu coinvolto nelle principali imprese decorative di Alfonso d'Este, quali i Camerini d'alabastro. A lui è infatti attribuita la coreografia generale dell'apparato decorativo, a cui parteciparono da Venezia anche Giovanni Bellini e Tiziano, nonché la realizzazione di alcuni dipinti, tra cui il Trionfo di Bacco in India per il quale Raffaello aveva fornito i disegni senza però riuscire a dipingerlo per l'improvvisa scomparsa. A Dosso spettarono anche le tele che ornavano i soffitti e molte decorazioni minori. Come è noto il complesso dei Camerini venne smantellato con la devoluzione di Ferrara allo Stato Pontificio nel 1598 e i dipinti vennero dispersi. Quelli di Dosso finirono infine in parte alla Galleria Estense di Modena[10]. Per questa città tra il 1518 e il 1521 realizzò una pala per l'altare di San Sebastiano nel duomo che gli era stata commissionata dalla Confraternita della Mensa Comune dei Preti.

Con frequenti viaggi (Firenze, Roma e soprattutto Venezia), Dosso si tenne sempre aggiornato alle ultime novità dei centri artistici nevralgici della penisola, avviando soprattutto un proficuo dialogo con Tiziano, da cui riprese la ricchezza cromatica e le ampie aperture paesaggistiche. Nonostante ciò nella sua arte non si registrano forti scarti stilistici tra le varie fasi, ma piuttosto l'uso di registri diversi a seconda del soggetto: monumentale per le pale d'altare, più fluido e ricco d'inventiva per i soggetti letterari e mitologici, che tuttora sono la parte della sua produzione più apprezzata dalla critica[1]. Per un periodo fu in contatto con Michelangelo, dipingendo massicci nudi virili.

Verso il 1530, per i Della Rovere, affrescò la Villa Imperiale di Pesaro. Nel 1531 Il Principe Vescovo di Trento Bernardo Cles richiese ad Alfonso d'Este l'attività del Dosso, che per oltre un anno attese alla decorazione ad affresco di una ventina di ambienti del Castello del Buonconsiglio, dove lavorò a fianco del Romanino[10].

Negli ultimi anni accentuò i contrasti del chiaroscuro e i rimandi simbolici nelle opere[10].

Era il fratello maggiore di Battista Dossi, altro pittore attivo alla corte ferrarese, ed ebbe come allievo Gabriele Capellini.

Omaggi

A Dosso Dossi è intitolato il Liceo Artistico della città di Ferrara.

Opere principali

- Gige e Candaule, 1508-1510, olio su tela, 41×54 cm, Roma, Galleria Borghese

- Madonna col Bambino e santi, 1510 circa, olio su tavola, 49,5×73,5 cm, Napoli, Museo di Capodimonte

- Ninfa e satiro (o Angelica e Orlando furioso), 1510-1516 circa, olio su tela, 58×83 cm, Firenze, Galleria Palatina

- Col Garofalo Polittico Costabili, 1513-1523, olio su tavola, 960x577 cm, Ferrara, Pinacoteca, Palazzo dei Diamanti

- San Giorgio, 1513-1515 circa, olio su tavola, 70x61 cm, Los Angeles, Getty Museum

- Baccanale, 1514-1515, 109×162 cm, olio su tela, Roma, Museo nazionale di Castel Sant'Angelo

- Tre età dell'uomo, 1515 circa, olio su tela, 77,5×111,8 cm, New York, Metropolitan Museum

- Litigio, 1515-1516, olio su tavola a forma di rombo, 107×95 cm, Venezia, Fondazione Giorgio Cini

- Riposo durante la fuga in Egitto, 1515-1516 circa, tempera su tavola, 52×42,5 cm, Firenze, Galleria degli Uffizi

- Sibilla, 1516-1520, olio su tela, 68,5×64 cm, San Pietroburgo, Ermitage

- Compianto sul Cristo morto, 1517 circa, olio su tavola, 36,5×30,5 cm, Londra, National Gallery

- Ritratto d'uomo, 1518-1520, olio su tela, 95×77 cm, Parigi, Musée du Louvre

- Pala di San Sebastiano, 1518 - 1521, olio su tavola, Modena, Duomo di Modena

- Adorazione del Bambino, 1519 circa, olio su tavola, 50×32 cm, Roma, Galleria Borghese

- Enea e Acate sulla costa libica, 1520 circa, olio su tela, 58,7×87,6 cm, Washington, National Gallery of Art

- Discesa di Enea nei campi elisi, 1520 circa, olio su tela, 58,4×167,8 cm, Ottawa, National Gallery of Canada

- Melissa (o Circe), 1520 circa, olio su tela, 176×174 cm, Roma, Galleria Borghese

- Ritratto di Nicolò Leoniceno, 1521, olio su tela, 85×72 cm, Como, Pinacoteca di Palazzo Volpi

- Santa Lucrezia, 1520 circa, olio su tavola, 53×41 cm, Washington, National Gallery of Art

- Viaggiatori in una foresta, 1520 circa, olio su tela, 46,2×45,4 cm, Besançon, Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie

- Trionfo di Bacco in India, 1520-1524 circa, olio su tela, Bombay, collezione privata

- Giove pittore di farfalle, Mercurio e la Virtù, 1523-1524 circa, olio su tela, 111,3×150 cm, Cracovia, Castello di Wawel

- Pan e la ninfa, 1524 circa, olio su tela, 64×57 cm, Los Angeles, Getty Museum

- Due amanti, 1524 circa, olio su tavola, 55×75,5 cm, Londra, National Gallery

- Bacco, 1524 circa, olio su tela, 93×75 cm, collezione privata

- Apollo e Dafne, 1525 circa, olio su tela, 191×116 cm, Roma, Galleria Borghese

- Circe e i suoi amanti in un paesaggio, 1525 circa, 100,8×136 cm, olio su tela, Washington, National Gallery of Art

- Madonna col Bambino, 1525 circa, olio su tela, 35×28 cm, Roma, Galleria Borghese

- Martirio di santo Stefano, 1525 circa, olio su tela, 80×90 cm, Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza

- Visitazione, 1525 circa, Lendinara (Rovigo), chiesa di San Biagio

- Santi Giovanni e Bartolomeo con donatori, 1527, olio su tavola, 248×162 cm, Roma, Galleria nazionale di arte antica

- Sacra Famiglia, 1527-1528 circa, olio su tela, 236×171 cm, Roma, Pinacoteca Capitolina

- Sacra Famiglia con sant'Anna, 1527-1528 circa, olio su tela, 169,7×172,7 cm, Hampton Court, Royal Collection

- Diana e Callisto, 1528 circa, olio su tela, 49×61 cm, Roma, Galleria Borghese

- Ritratto di guerriero, 1530 circa, olio su tela, 86×72 cm, Firenze, Galleria degli Uffizi

- Allegoria della Musica, 1530 circa, olio su tela, Firenze, Museo Horne

- San Giuliano, 1530-1535 circa, olio su tela, 84,5×73,2 cm, Hampton Court, Royal Collection

- Apparizione della Madonna col Bambino ai santi Giovanni Battista ed Evangelista, 1530-1540, olio su tavola trasferito su tela, 153×114 cm, Firenze, Uffizi

- Adorazione dei Magi, 1530-1542 circa, olio su tavola, 85,6×108,4 cm, Londra, National Gallery

- San Michele arcangelo combatte il demonio e Vergine Assunta tra gli angeli, 1533-1534, olio su tavola, 243x166 cm, Parma, Galleria nazionale

- Santi Cosma e Damiano con devoti, 1534-1542, olio su tela, 225×157 cm, Roma, Galleria Borghese

- Allegoria di Ercole, 1535 circa, olio su tela, 143×144 cm, Firenze, Galleria degli Uffizi

- Ercole e i pigmei, 1535 circa, olio su tela, 114×146,5 cm, Graz, Landesmuseum Joanneum

- Allegoria della Fortuna, 1535-1538 circa, olio su tela, 179×217 cm, Los Angeles, Getty Museum

- San Giovanni Battista, olio su tela, 73×56 cm, Firenze, Galleria Palatina

- Deposizione dalla croce, olio su tavola, 214×142, Forlì, Pinacoteca Civica

- Madonna col Bambino adorata dai santi Sebastiano e Rocco, olio su tela, 113×75,7 Budrio (BO), Pinacoteca civica

- Ritratto di donna, olio su tela, 82×67 cm, Chantilly, Museo Condé

- San Girolamo in un paesaggio, olio su tavola, 106×153 cm, Parigi, Musée du Louvre

Ciclo di affreschi nella villa Imperiale di Pesaro

- Volta e pareti della Sala delle Cariatidi

Ciclo di affreschi nel castello del Buonconsiglio di Trento

- Andito davanti alla cappella

- Stua della Famea

- Camera del Camin Nero

- Sala Grande

- Stua grande

- Biblioteca

Note

- De Vecchi-Cerchiari, p. 234.

- Giorgio Vasari, Alfonso Lombardi, Michelagnolo da Siena e Girolamo da Santa Croce e Dosso e Battista, in Le vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori, 1568.

- Giovannini, p. 58.

- (EN) Adriano Franceschini, Dosso Dossi, Benvenuto da Garofalo, and the Costabili Polyptyc in Ferrara, in Luisa Ciammitti, Stefen F. Ostrow e Salvatore Settis (a cura di), Dosso's Fate: Painting and Court Culture in Renaissance Italy, Getty Publications, 1998, p. 144 (archiviato il 21 aprile 2017).

- Il toponimo Porto indicato nel nome della madre potrebbe derivare da Portum Muscli (antico nome latino di Tramuschio) o Porto Mantovano.

- Archivio notarile antico di Ferrara, notaio Cagnaccini

- Sergio Poletti, I natali di Dosso Dossi (PDF), in Lo Spino, n. 141, San Martino Spino, Circolo Politeama, giugno-luglio 2014, p. 15.

- (EN) Peter Humphrey, Dosso Dossi His Life and Works, in Dosso Dossi: Court Painter in Renaissance Ferrara, New York, Metropolitan Museum of Art e Paul Getty Museum, 1998, p. 3.

- A. Franceschini, Dosso Dossi, Benvenuto da Garofalo e il polittico Costabili di Ferrara, in Paragone, XLV, 1995, pp. 110-115.

- Zuffi, p. 287.

- In un documento del 30 agosto 1513 Giovanni Lutero (Dosso Dossi) è detto civis et habitator Mantuae in contra Cornu.

Bibliografia

- Alessandro Ballarin, Dosso Dossi. La pittura a Ferrara negli anni del ducato di Alfonso I, Cittadella, Bertoncello Artigrafiche, 1994.

- Alessandro Ballarin (a cura di), Il camerino delle pitture di Alfonso I, tomi I-VI, Cittadella, Bertoncello Artigrafiche, 2002-2007.

- Andrea Bayer (a cura di), Dosso Dossi: pittore di corte a Ferrara nel Rinascimento (catalogo della Mostra tenuta a Ferrara, a New York e a Los Angeles negli anni 1998-1999), Peter Humfrey e Mauro Lucco, Ferrara, Ferrara arte, 1998, ISBN non esistente.

- Ezio Chini e Francesca De Gramatica, Il "Magno Palazzo" di Bernardo Cles Principe Vescovo di Trento, Trento, 1988.

- (EN) Luisa Ciammitti, Steven F. Ostrow e Salvatore Settis (a cura di), Dosso's Fate: Painting and Court Culture in Renaissance Italy, Los Angeles, Getty Research Institute, 1998, ISBN 9780892365050.

- Luisa Ciammitti (a cura di), Garofalo e Dosso: ricerche sul Polittico Costabili (catalogo della mostra tenuta a Ferrara nel 1998), Venezia, Marsilio, 1998, ISBN 8831771442.

- Pierluigi De Vecchi e Elda Cerchiari, I tempi dell'arte, vol. 2, Milano, Bompiani, 1999, ISBN 88-451-7212-0.

- Vincenzo Farinella, Dipingere Farfalle. Giove, Mercurio e la Virtù di Dosso Dossi: un elogio dell'otium e della pittura per Alfonso I d'Este, Firenze, Polistampa, 2007.

- Vincenzo Farinella (a cura di), Dosso Dossi: Rinascimenti eccentrici al Castello del Buoconsiglio (catalogo della mostra tenuta a Trento dal 12 luglio al 2 novembre 2014), con Lia Camerlengo e Francesca de Gramatica, Cinisello Balsamo, Silvana editoriale, 2014, ISBN 9788836628858.

- Carlo Giovannini, Nuovi documenti sul Dosso, in Prospettiva, n. 68, 1992, pp. 57-60.

- Giuseppe Morselli, Biografia dedicata al pittore Dosso Dossi, in Tre grandi della Mirandola, Modena, Gianfranco Ronchetti Editore, 2000, SBN IT\ICCU\MOD\0598221.

- Peter Humfrey e Mauro Lucco, Dosso Dossi: Court Painter in Renaissance Ferrara, a cura di Andrea Bayer, New York, Metropolitan Museum of Art, 1998.

- Amalia Mezzetti, Il Dosso e Battista Ferraresi, Ferrara, Cassa di Risparmio di Ferrara, 1965.

- Alessandro Serafini, LUTERI, Giovanni, detto Dosso Dossi, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 66, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2006. URL consultato il 30 aprile 2016.

- Marco Jellinek, Giovio, Leoniceno, Dosso: un ritratto dimenticato, in Alessandro Ballarin (a cura di), Il camerino delle pitture di Alfonso I, VI, Cittadella, Bertoncello Artigrafiche, 2007, pp. 129–158.

- Stefano Zuffi, Il Cinquecento, Milano, Electa, 2005, ISBN 8837034687.

- Maurizia Tazartes, Dosso Dossi, Firenze-Milano, Giunti, 2014, ISBN 9788809794528.

Voci correlate

- Rinascimento ferrarese

- Benvenuto Tisi da Garofalo

- Battista Dossi

Altri progetti

Wikiquote contiene citazioni di o su Dosso Dossi

Wikiquote contiene citazioni di o su Dosso Dossi Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Dosso Dossi

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Dosso Dossi

Collegamenti esterni

- Dòssi, Dòsso, su sapere.it, De Agostini.

- (EN) Dosso Dossi, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.

- Dosso Dossi, su BeWeb, Conferenza Episcopale Italiana.

- Opere di Dosso Dossi / Dosso Dossi (altra versione), su openMLOL, Horizons Unlimited srl.

- Opere di Dosso Dossi su Censimento dei dipinti e disegni ferraresi

- Catalogo on-line del patrimonio artistico degli Estensi sparso per i musei del mondo, su ww3.comune.fe.it.

| Controllo di autorità | VIAF (EN) 79203032 · ISNI (EN) 0000 0001 1838 9729 · SBN RAVV025596 · BAV 495/19256 · CERL cnp00402607 · Europeana agent/base/64413 · ULAN (EN) 500114963 · LCCN (EN) nr91020770 · GND (DE) 118973436 · BNE (ES) XX1245250 (data) · BNF (FR) cb14973048f (data) · J9U (EN, HE) 987007349390505171 (topic) · WorldCat Identities (EN) lccn-nr91020770 |

|---|

На других языках

[de] Dosso Dossi

Dosso Dossi (eigentlich Giovanni di Niccolò de’ Luteri; * um 1469 in San Giovanni del Dosso oder Tramuschio; † 1542 in Ferrara) war ein italienischer Maler. Er gilt als bedeutendster Vertreter der ferraresischen Kunst der späten Renaissance.[en] Dosso Dossi

Dosso Dossi (c. 1489–1542,[1] real name: Giovanni di Niccolò de Luteri) was an Italian Renaissance painter who belonged to the School of Ferrara, painting in a style mainly influenced by Venetian painting, in particular Giorgione and early Titian.[2][es] Dosso Dossi

Giovanni di Niccolò Luteri, llamado Dosso Dossi (San Giovanni del Dosso, provincia de Mantua, h. 1490 - 1542), fue un pintor italiano del Renacimiento.[fr] Dosso Dossi

Dosso Dossi, de son vrai nom Giovanni di Niccolò de Lutero ou Luteri, (né en 1489 à Mantoue - mort en 1542 à Ferrare), est un peintre italien de l'école de Ferrare, peignant dans un style principalement influencé par la peinture vénitienne, en particulier par Giorgione et le début du Titien[1].- [it] Dosso Dossi

[ru] Доссо Досси

Доссо Досси (итал. Dosso Dossi, настоящее имя итал. Giovanni di Niccolò de Luteri; ок. 1490, Мантуя — 1542, Феррара) — итальянский живописец и гравёр эпохи Позднего Возрождения, крупнейший представитель феррарской школы.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии