art.wikisort.org - Artista

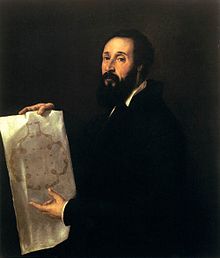

Giulio Pippi de' Jannuzzi, o Giannuzzi, detto Giulio Romano (Roma, 1492 o 1499[1] – Mantova, 1º novembre 1546), è stato un architetto e pittore italiano, importante e versatile personalità del Rinascimento e del Manierismo. Fu un artista completo come era normale per un artista di corte che doveva occuparsi di ogni aspetto legato alla residenza e alla vita di rappresentanza del proprio signore dovendo anche fornire modelli grafici per arazzi, opere scultoree e oggetti in argento,[2] coordinando collaboratori e artigiani.

Biografia

Non è nota la data di nascita, ma nell'atto di morte del 1546 gli si attribuisce un'età di 46 anni; pertanto si è ritenuto fosse nato intorno al 1499 nell'Urbe. Tuttavia Vasari, che lo conosceva personalmente, lo dice morto a 54 anni, anticipandone quindi la nascita intorno al 1492, più consona all'inizio della collaborazione con Raffaello intorno al 1515.[3] Nato da padre commerciante, crebbe in una condizione familiare agiata. La dimora paterna di Giulio sorgeva in via Macel de' Corvi, vicino alla casa di Michelangelo, nei paraggi del Foro Romano e di piazza del Campidoglio, nell'area ora occupata dall'Altare della Patria.

Roma

Fin da giovane fu l'allievo più dotato[4] e uno tra principali collaboratori di Raffaello Sanzio all'interno dell'affollata bottega. Collaborò con il maestro nelle sue grandi imprese pittoriche come gli affreschi della villa Farnesina, delle Logge e delle Stanze Vaticane. Già nel 1513-1514 la mano di Giulio è riconoscibile in alcuni affreschi eseguiti da Raffaello nella Stanza dell'Incendio di Borgo quali l'Incendio di Borgo, in particolare nelle erme a monocromo incoronate da foglie di alloro che reggono il cartiglio sopra il capo degli imperatori, affrescate nel prospetto inferiore delle pareti. Nel periodo intorno al 1518 sono documentati i suoi primi disegni di architettura, in particolare di studi di angoli per il Palazzo Branconio dell'Aquila che Raffaello progettò per farne dono a un amico lasciando allo stesso Giulio la piena libertà nella creazione del cortile interno.

Dati i complessi rapporti stilistici all'interno della bottega, non risulta facile distinguere gli apporti personali di Giulio Romano in tali opere, tanto che esiste un corpus di dipinti e disegni di discussa attribuzione tra lui e Raffaello, tra cui, per esempio, il Ritratto di Dona Isabel de Requesens. In altre opere di Raffaello, la critica ha riconosciuto la mano di Giulio Romano nei particolari di ambientazione.

Alla prematura morte di Raffaello nel 1520 ne ereditò, per testamento, la bottega e le commissioni già avviate, assieme al collega Giovan Francesco Penni con il quale collaborò a lungo. In tale periodo si occupò di coordinare gli affreschi di Villa Madama e di completare la sala di Costantino nelle stanze Vaticane, in cui gli viene riconosciuta l'esecuzione di alcune scene come la Visione della croce e la battaglia di ponte Milvio (1520-1524).

Come narra il Vasari, tra i suoi viaggi di lavoro e culturali visitò Pozzuoli, Napoli e Campagna nel regno di Napoli, al seguito di dignitari pontifici originari di quella terra (tra questi, Melchiorre Guerriero), ma poté contemporaneamente attingere ai modelli classici della cultura greca e latina da cui fu molto influenzato.[5] E proprio a Campagna (la Civitas, che definì come "una delle bellezze antiche") ebbe l'incarico di ri-disegnarla nell'urbanistica, da Melchiorre Guerriero (natio di quella città), figura potente nella curia vescovile romana[senza fonte].

Dopo aver collaborato ai progetti di Raffaello (per esempio al cortile del Palazzo Branconio dell'Aquila), i suoi primi autonomi progetti di architettura furono a Roma: il palazzo Adimari Salviati (dal 1520), la Villa Lante sul Gianicolo per Baldassarre Turini da Pescia (1518-1527) e il Palazzo Maccarani Stati (1521-1524).

Mantova

Fu invitato, come artista di corte, a Mantova da Federico II Gonzaga, a cui era stato indicato fin dal 1521 da Baldassarre Castiglione, letterato e suo ambasciatore a Roma. Nonostante la prestigiosa carriera avviata a Roma, accettò l'invito dopo lunghe insistenze e dopo aver completato i lavori lasciati incompiuti da Raffaello, per raggiungere la città lombarda nel 1524.[6]

Il suo primo incarico fu di occuparsi del cantiere della villa di Marmirolo (oggi distrutta) e successivamente gli fu affidata la realizzazione di un casino fuori delle mura della città, in una località chiamata Te, dove il marchese Federico II aveva delle scuderie. Giulio Romano realizzò un grandioso edificio a metà tra il palazzo e la villa extraurbana, conosciuto come Palazzo Te, utilizzando, per affrescarlo, numerosi aiuti, tra cui, per esempio, Raffaellino del Colle e per un certo periodo Giovan Francesco Penni.

Il lavoro di Giulio Romano dedicato a Palazzo Te, lo vide impegnato per dieci anni a partire dalla fine dell'anno 1525. Subì frequenti pressioni del marchese committente affinché si procedesse più speditamente. Il 2 aprile del 1530 gli fu affidata la regia di una festa in onore dell'imperatore Carlo V, ospite del prossimo duca Federico II, tenutasi all'interno dei cortili e delle stanze di Palazzo Te.

Nel 1526 venne nominato prefetto delle fabbriche dei Gonzaga e "superiore delle vie urbane", cariche che gli davano la possibilità di sovrintendere a tutte le architetture e le produzioni artistiche della corte, portando avanti un'ampia opera come pittore e architetto, improntata a un fasto decorativo e gusto della meraviglia e dell'artificio ingegnoso e bizzarro che ebbero larga diffusione nella cultura manierista delle corti europee.

Dopo l'elevazione a ducato della casata, Giulio Romano si occupò della sistemazione anche del Palazzo Ducale, dove realizzò, tra l'altro, il cortile della Cavallerizza oltre che alcuni affreschi. Nel decennio 1530-1540, si occupò di molteplici progetti, tesi a trasformare Mantova secondo le ambizioni dei Gonzaga.

Quando Vasari gli fece visita nel 1541, trovò un uomo ricco e potente. Il suo status gli consentì di realizzare per sé un palazzo nel centro di Mantova, denominato oggi la casa di Giulio Romano.

Nel 1546 la morte gli impedì di ritornare a Roma per divenire primo architetto della fabbrica di San Pietro. Fu sepolto nella chiesa di San Barnaba e la sua tomba fu profanata e dispersa durante la ristrutturazione conclusasi nel 1737.[7]

Discendenza

Giulio sposò a Mantova nel 1529 la nobile mantovana Elena Guazzo Landi ed ebbero un figlio, Raffaello, nato a Mantova nel 1532 e ivi morto nel 1562.[8]

Opere di architettura

Roma

- Villa Lante.

- Palazzo Maccarani Stati.

- Villa Madama.[9]

- Palazzo Alberini. Edificato su progetto di Giulio Romano.[10]

- Casa del boia (Casa di Mastro Titta). Le decorazioni sono attribuite a Giulio Romano.[11]

Mantova e provincia

- Palazzo Te a Mantova. Costruito tra il 1524 e il 1534, a Palazzo Te si mescolano varie funzioni: abitativa, di svago, di ospitalità, di intrattenimento e di rappresentanza. Il vasto edificio ha un impianto a corte quadrata di chiara discendenza vitruviana, ispirato ad una domus romana, con quattro entrate sui quattro lati. Si presenta come un blocco basso e massiccio con i prospetti esterni caratterizzati in modo diverso sui vari lati, anche se la facciata meridionale non è stata realizzata. La facciata principale posta a est è la cosiddetta Loggia Grande, caratterizzata dall'ingresso sormontato da un timpano, con tre grandi aperture a serliana su colonne binate. Gli altri prospetti sono caratterizzati da lesene doriche lisce poste ad interassi diversi secondo un ritmo complesso e da un possente bugnato liscio e rustico, alternanza questa che concorre a creare uno squilibrio anticlassico, caratteristica del nuovo linguaggio architettonico manierista. Nel cortile interno, scandito da semicolonne doriche sormontate da una possente trabeazione, i timpani spezzati e i triglifi centrali scivolati in basso con forte effetto dinamico sono ulteriori elementi mirati a suscitare stupore. All'interno, nella Sala di Amore e Psiche, troviamo un composito sistema di riquadrature prospettiche della volta. Nella Sala dei Giganti viene applicato uno sperimentalismo illusivo, raffigurando figure grottescamente deformate e il crollo di enormi architetture, così da dare l'impressione a chi vede l'opera di essere sepolto sotto le rovine e risucchiato dal gorgo musivo del pavimento. Inoltre lo spazio architettonico è stato aumentato e reso grandioso tramite l'affresco e la smussatura degli angoli delle pareti. Il paradosso è la chiave di lettura che va a sostituire la logica e la razionalità rinascimentali.

- Pescherie di Giulio Romano a Mantova. Edificate nel 1536, erano dedicate al commercio del pesce.

- Casa di Giulio Romano a Mantova. Fu progettata nel 1544 come sua residenza ed è uno dei primi esempi di edifici progettati da un artista per sé stesso, una sorta di autobiografia in forma di edificio.

- Palazzina della Paleologa a Mantova. Affiancata al castello di San Giorgio e collegata ad esso con un corridoio, nel 1531 venne costruita su disegno di Giulio Romano. Fu demolita nel 1899.[12]

- Duomo di Mantova. A seguito dell'incendio scoppiato nel 1545 il cardinal Ercole Gonzaga affidò a Giulio, la riedificazione del Duomo cittadino.

- Villa Gonzaga-Zani a Villimpenta. Eretta attorno al 1530 da Giulio Romano, la cui mano è evidente nelle originali facciate con loggiato centrale a triforio.[13]

- Abbazia di San Benedetto in Polirone a San Benedetto Po. Giulio Romano fu incaricato della ristrutturazione del complesso nel 1540 e chiamò a lavorarvi i migliori artisti attivi fra Mantova e Verona.

Milano

- Giulio Romano fu consulente per la Porta in Compito, Duomo di Milano.

Provincia di Padova

- Villa dei Vescovi a Torreglia. Giulio Romano fu incaricato dal vescovo di Padova di ristrutturate la sua grandiosa villa a Torreglia (PD), ispirata ad una domus romana. Giulio chiuse la loggia sud e introdusse un rivestimento di bugnato rustico al piano terra, per aumentarne la grandiosità.

Disegni

- Progetto per il cortile dello scomparso Palazzo Branconio dell'Aquila a Roma, 1518 circa, Firenze, Galleria degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe.

- Allegoria delle Virtù di Federico II Gonzaga, 1531-1534, penna e inchiostro marrone, gesso nero e lumeggiature bianche, 249 x 317 mm, Los Angeles, J. Paul Getty Museum.

- Vittoria, Giano, Crono e Gea, 1532-1534, penna, inchiostro marrone e nero bagnato su gesso nero, 374 x 317 mm, Los Angeles, J. Paul Getty Museum.

- Nascita di Bacco, 1533 circa, penna, inchiostro marrone e nero bagnato su gesso nero, 250 x 406 mm, Los Angeles, J. Paul Getty Museum.

- Bambino nudo con braccia aperte, gesso rosso su carta bianca, 270 x 209 mm, Firenze, Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe.

Opere pittoriche

Relativamente al periodo trascorso nella bottega di Raffaello, l'integrazione e il sistema di lavoro all'interno della bottega di Raffaello rende arduo agli studiosi l'attribuzione di disegni, di parti più o meno secondarie solo di affreschi ma anche di pale di altare o di altre opere di Raffaello nonché di singole opere pittoriche su tavola che gli studiosi, tra molti dubbi, attribuiscono all'esecuzione di Giulio Romano e al disegno di Raffaello, con le molte variabili che tale schema presuppone e con le complicazioni dovute alla morte prematura del maestro. Lo stile pittorico di Giulio Romano, tuttavia, ben presto si differenzia notevolmente da quello raffaellesco, rifuggendo dalla tipica "dolcezza" del maestro e dallo "sfumato" leonardesco, a favore di un segno inciso, quasi grafico e da una tavolozza fredda[14].

- Affreschi di Villa Farnesina a Roma

- Affreschi di Villa Madama a Roma

- Affreschi della sala di Costantino nelle stanze Vaticane

- Madonna col Bambino e san Giovannino (1518 circa), Olio su tavola, 29 x 25 cm, Museo del Louvre, Parigi

- Ritratto di Dona Isabel de Requesens (Giovanna d'Aragona) (1518), Olio su tavola trasportato su tela, Museo del Louvre, Parigi (opera di Raffaello con la mano di Giulio)

- Sacra Famiglia sotto la quercia (1518 circa), Olio su tavola, 144 x 110 cm, Museo del Prado, Madrid (opera di Raffaello con la mano di Giulio)

- La perla (1518-1520 circa), Olio su tela, 144 x 115 cm, Museo del Prado, Madrid (su disegno di Raffaello)

- Madonna col Bambino e san Giovanni Battista (Madonna Novar) (1518-1520 circa), Olio su tavola, National Gallery of Scotland, Edimburgo

- Deesis con i santi Paolo e Caterina (1520 circa), Olio su tavola, 122 x 98 cm, Galleria Nazionale, Parma

- Ritratto di giovane (Alessandro de' Medici?) (1520 circa), Olio su tavola, Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid

- Santa Maria Maddalena sostenuta dagli angeli (1520-1521 circa), pittura murale staccata, 165,1x236,2 cm, National Gallery, Londra

- Madonna col Bambino (1520-1522), Olio su tavola, 195x77 cm, Galleria degli Uffizi, Firenze

- Sacra Famiglia (1520-1523 circa), Olio su tavola, Los Angeles, J Paul Getty Museum

- Simboli degli Evangelisti (1520-1525 circa), Olio su tavola, 22x22 cm, Vienna, Kunsthistorisches Museum

- Lapidazione di santo Stefano (1521 circa), Olio su tavola, 288x403 cm, Chiesa di Santo Stefano, Genova

- Madonna col Bambino (Madonna Hertz) (1522-1523), Olio su tavola, 37 x 30,5 cm, Palazzo Barberini, Galleria Nazionale di Arte Antica, Roma

- Circoncisione (1522-1523), olio su tavola riportata su tela, 111,5x122 cm, Parigi, Museo del Louvre[15]

- Madonna col Bambino e sant'Anna (Madonna della gatta) (1522-1523), Olio su tavola, 171 x 143 cm, Gallerie Nazionali di Capodimonte, Napoli

- Madonna col Bambino e san Giovanni Battista (1523 circa), Olio su tavola, 126 x 85 cm, Galleria Borghese, Roma

- Incoronazione della Vergine (Madonna di Monteluce) (1523-1525), Olio su tavola, Pinacoteca Vaticana, Roma (con la collaborazione di Giovan Francesco Penni su disegno di Raffaello)

- Donna allo specchio (1523-1524), Olio su tela trasportata su tavola, 111 x 92 cm, Museo Puškin, Mosca

- Sacra Famiglia e committenti (Pala Fugger) (1523-1524 circa), Olio su tela, Chiesa di Santa Maria dell'Anima, Roma

- Due amanti (1523-1524 circa), Olio su tavola trasferito su tela, 163 x 337 cm, Ermitage, San Pietroburgo

- Affreschi nella Sala di Psiche in Palazzo Te a Mantova, 1526-1528,

- Santa Margherita, 1528 circa, olio su tavola, 185x117 cm, Parigi, Louvre

- Nascita di Bacco, 1530 circa, olio su tavola, Los Angeles, J Paul Getty Museum

- Ritratto di Margherita Paleologa[16] (1531 circa), Olio su pannello, 115 x 90 cm, Richmond upon Thames, Hampton Court

- Adorazione dei pastori e santi (1532-1534), Olio su tavola, 275 x 212 cm, Museo del Louvre, Parigi

- Plutone sul carro, 1532-1536 circa, olio su tela, 92x62 cm, Vienna, Kunsthistorisches Museum

- Affreschi nella Sala dei Giganti in Palazzo Te, Mantova, 1532-1535

- Adorazione dei pastori con San Longino e San Giovanni Evangelista, 1535 ca., Museo del Louvre, Parigi

- Trionfo di Tito e Vespasiano (1537), olio su tavola, 122 x 171 cm, Museo del Louvre, Parigi

- Imperatore a cavallo, 1536-1539, olio su tavola, 83 x 54 cm, Hampton Court, Londra

- Affreschi nella Sala di Troia, 1536-1540, Mantova, Palazzo Ducale

- Allegoria dell'Immortalità (1540 circa), Olio su tavola, Institute of Arts, Detroit

Opere della scuola

- Affreschi di Villa Contarini (Este), attribuiti alla scuola di Giulio Romano, su commissione di Marco Contarini[17][18]

Attribuzioni

- Affreschi nella loggia di Palazzo Gonzaga-Acerbi[19] di Castel Goffredo.[20][21][22][23][24][25][26]

Mostre

- Con nuova e stravagante maniera. Giulio Romano a Mantova, Mantova, 6 ottobre 2019-6 gennaio 2020.[27]

Note

- Secondo quanto riportato da Vasari, che lo conobbe, Giulio sarebbe morto all'età di cinquantaquattro anni, mentre il meno attendibile necrologio romano gliene attribuisce quarantasette. Cfr. Enrico Parlato, Voce dizionario Biografico degli Italiani, vol. 57 (2001)

- Guido Rebecchini, Giulio Romano e la produzione di argenti per Ferrante ed Ercole Gonzaga, su academia.edu. URL consultato il 16 marzo 2016.

- Renato Barilli, Maniera moderna e manierismo, Feltrinelli, 2004, p. 118.

- Vasari, p. 87.

- M. Ulino, L'Età barocca dei Grimaldi di Monaco nel loro Marchesato di Campagna, Giannini Editore, Napoli 2008.

- Vasari, p. 98.

- Giulio, genio del Rinascimento.

- Vasari, p. 115.

- Effemeridi politiche, letterarie e religiose, Volume 11, 1824.

- Archivio della Società romana di storia patria, 1895.

- Roma, vicolo del Campanile.

- La Palazzina della Paleologa, su mantovaducale.beniculturali.it. URL consultato il 6 ottobre 2020.

- Villa Zani[collegamento interrotto]

- Renato Barilli, Maniera moderna e manierismo, 2004, ISBN 88-07-10363-X, ISBN 9788807103636.

- Atlante dell'arte italiana Archiviato il 19 gennaio 2012 in Internet Archive.

- Royal Collection, su royalcollection.org.uk. URL consultato il 15 luglio 2012 (archiviato dall'url originale il 17 luglio 2014).

- Fondazione Ghirardi. Musei, Collezioni ed Archivi.

- Vicenza, Padova e ville palladiane: escursioni, sport, divertimenti.

- Lisa Tabai, Massimo Telò e Alfio Milazzo, Appunti d'arte. Conversazioni sugli affreschi di Palazzo Gonzaga-Acerbi, Viterbo, Press Up, ottobre 2020, SBN IT\ICCU\LO1\1806304.

- Carlo Gozzi, Raccolta di documenti per la Storia di Castelgoffredo e biografia di que' principi Gonzaga che l'hanno governato personalmente (1840), Mantova, 2000, ISBN 88-88091-11-4.

- Antonino Bertolotti, I comuni e le parrocchie della provincia mantovana: cenni archivistici, archeologici, storici, artistici, biografici e bibliografici raccolti dal 1881 al 1892.

- Costante Berselli, Castelgoffredo nella storia, Mantova, Sometti, 1978, p. 103.

- Sergio Bologna, Castrum Vifredi: Castel Goffredo, in Il Tartarello, n. 4, dicembre 1978, p. 8.

- Gualtierotti Piero, Giulio Romano a Castel Goffredo, in Il Tartarello, n. 4, dicembre 1989, p. 12-15.

- Costantino Cipolla, Il modello Castel Goffredo, Mantova, p.95, 1987.

- Piero Gualtierotti, Castel Goffredo dalla civiltà contadina all'era industriale (1848-1900), Mantova, p.73, 2017.

- Giulio Romano torna a Mantova. Nel 2019 una grande mostra a Palazzo Ducale ripercorre la sua carriera.

Bibliografia

- Archivio di Stato di Mantova, Giulio Romano. Repertorio di fonti documentarie, a cura di Daniela Ferrari, introduzione di Amedeo Belluzzi, Roma 1992, tomi 2, pp. LIV, 1302 (Fonti XIV), con ampia bibliografia precedente (1a, 1b, 2a, 2b).

- Ernst H. Gombrich et al., Giulio Romano: saggi, Milano, Electa, 1989.

- Frederick Hartt, Giulio Romano, New York, Hacker Art Books, 1981.

- Stefania Massari, Giulio Romano pinxit et delineavit, catalogo della mostra di Mantova, Fruttiere di Palazzo Te, 11 settembre-21 novembre 1993, Roma, Palombi, 1993.

- Giorgio Vasari, Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti, Roma, ediz. integrale Newton Compton Editori, ristampa 2009, ISBN 88-7621-614-6.

- Enrico Parlato, GIULIO Romano, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 57, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2001. URL consultato il 27 ottobre 2018.

- Paolo Bertelli (a cura di), Il Cinquecento a Polirone. Da Correggio a Giulio Romano, Mantova, 2019. ISBN 978-88-85614-44-4.

- Barbara Hryszko, Two Drawings by Giulio Romano as Sources for the Sujets de la Fable Tapestries for Louis XIV, „Source: Notes in the History of Art”, 38, no. 2, Winter 2019, pp. 88-96.

- Lisa Tabai, Massimo Telò e Alfio Milazzo, Appunti d'arte. Conversazioni sugli affreschi di Palazzo Gonzaga-Acerbi, Viterbo, Press Up, ottobre 2020, SBN IT\ICCU\LO1\1806304.

Voci correlate

- Abbazia di San Benedetto in Polirone

- Architettura manierista

- Carlo d'Arco

- Federico II Gonzaga

- Raffaello Sanzio

- Scuola di Mantova

- Villa Madama

Altri progetti

Wikiquote contiene citazioni di o su Giulio Romano

Wikiquote contiene citazioni di o su Giulio Romano Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Giulio Romano

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Giulio Romano

Collegamenti esterni

- Giùlio Romano, su Treccani.it – Enciclopedie on line, Istituto dell'Enciclopedia Italiana.

- Carlo Gamba, GIULIO Romano, in Enciclopedia Italiana, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1933.

- (EN) Giulio Romano, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.

- Giulio Romano, su BeWeb, Conferenza Episcopale Italiana.

- Opere di Giulio Romano, su openMLOL, Horizons Unlimited srl.

- (EN) Opere di Giulio Romano, su Open Library, Internet Archive.

- (EN) Giulio Romano, in Catholic Encyclopedia, Robert Appleton Company.

- Archivio di Stato di Mantova. Giulio Romano. Repertorio di fonti documentarie.

| Controllo di autorità | VIAF (EN) 74007636 · ISNI (EN) 0000 0001 2102 3744 · SBN CFIV024457 · BAV 495/52494 · CERL cnp00397023 · Europeana agent/base/66278 · ULAN (EN) 500115304 · LCCN (EN) n50065111 · GND (DE) 118639242 · BNE (ES) XX1041806 (data) · BNF (FR) cb13499172f (data) · J9U (EN, HE) 987007267130605171 · NDL (EN, JA) 00887254 · CONOR.SI (SL) 25825635 · WorldCat Identities (EN) lccn-n50065111 |

|---|

На других языках

[de] Giulio Romano

Giulio Romano (* 1499 in Rom; † 1. November 1546 in Mantua; auch Giulio Pippi; eigentlich Giulio di Pietro Gianuzzi) war ein italienischer Maler, Architekt und Baumeister des Manierismus.[en] Giulio Romano

Giulio Romano (US: /ˌdʒuːljoʊ rəˈmɑːnoʊ/,[1] Italian: [ˈdʒuːljo roˈmaːno]; c. 1499 – 1 November 1546), is the acquired name of Giulio Pippi, who was an Italian painter and architect.[2] He was a pupil of Raphael, and his stylistic deviations from High Renaissance classicism help define the sixteenth-century style known as Mannerism. Giulio's drawings have long been treasured by collectors; contemporary prints of them engraved by Marcantonio Raimondi were a significant contribution to the spread of sixteenth-century Italian style throughout Europe.[es] Giulio Romano

Giulio Pippi, más conocido como Giulio Romano (Roma, h. 1499-Mantua, 1 de noviembre de 1546), fue un pintor, arquitecto y decorador italiano del siglo XVI, prominente alumno de Rafael, cuyas innovaciones en relación al clasicismo del alto Renacimiento ayudaron a definir el estilo denominado manierismo. Los dibujos de Romano han sido muy buscados por los coleccionistas. Los grabados de la época sobre su obra fueron una contribución significativa para la difusión del estilo manierista en toda Europa.[fr] Jules Romain

Giulio di Pietro di Filippo de Gianuzzi, dit Giulio Pippi[2], puis Giulio Romano, connu en France sous le nom francisé de Jules Romain, né à Rome (États pontificaux) vers 1492 ou 1499 et mort à Mantoue (duché de Mantoue) le 1er novembre 1546, est un peintre, architecte et décorateur italien.- [it] Giulio Romano

[ru] Романо, Джулио

Джулио Романо (итал. Giulio Romano, собственно Дж. Пиппи, Pippi), 1499—1546) — итальянский живописец и архитектор, наиболее значительный из учеников Рафаэля, один из зачинателей и наиболее самобытных представителей искусства маньеризма. Работал преимущественно в Риме, но его наиболее оригинальная работа находится в Мантуе — это Палаццо дель Те.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии