art.wikisort.org - Künstler

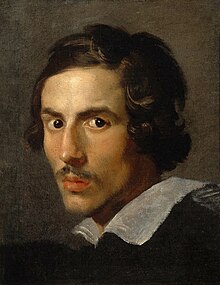

Gian Lorenzo Bernini, auch Giovanni Lorenzo Bernini (* 7. Dezember 1598 in Neapel; † 28. November 1680 in Rom), war einer der bedeutendsten italienischen Bildhauer und Architekten des Barock.

Leben und Werk

Ausgebildet wurde er in der Bildhauerwerkstatt seines Vaters Pietro Bernini (1562–1629). Dieser kam 1606 mit dem Sohn nach Rom, um in der Cappella Paolina in Santa Maria Maggiore für Papst Paul V. Borghese zu arbeiten.

Zwischen 1618 und 1625 schuf Bernini für den Kardinalnepoten Scipione Borghese die berühmten mythologischen Skulpturengruppen: Äneas und Anchises, Raub der Proserpina 1621/22, Apollo und Daphne und David. Sie fallen durch ihre außergewöhnliche Dynamik, Bewegungsrichtung, dramatische Licht-Schatten-Effekte und erregte Gebärden auf. Heute sind diese Werke in der Galleria Borghese in Rom zu sehen.

Sein wichtigster Förderer, Papst Urban VIII., betraute den jungen Bernini mit dem Bau des Baldachins (Ziboriums) über dem Petrusgrab im Petersdom, den Bernini mit der Hilfe Borrominis aus der Bronzeverkleidung des Gebälks der Vorhalle des Pantheon anfertigte (1624–1633).

Bemerkenswert an seinen architektonischen Arbeiten ist die Mischung aus Skulptur und Architektur, die auch in der Verzückung der Heiligen Theresa (1646–1652), in der Cathedra Petri (1656–1666) oder in der von ihm errichteten Kirche Sant’Andrea al Quirinale (1658–1670) zu beobachten ist. Bernini vollendete 1629 den Palazzo Barberini, schuf unter anderem die Kolonnaden am Petersplatz (1656–1667 unter Alexander VII.) und errichtete den Vierströmebrunnen auf der Piazza Navona (1647–1651 unter Innozenz X.).

Bernini arbeitete im Laufe seines Lebens für acht Päpste und verließ Rom nicht – bis auf eine Ausnahme: Der „Sonnenkönig“ Ludwig XIV. rief ihn, um Pläne für den Neubau des Louvre (1665) in Paris auszuarbeiten. Wenngleich sie nie ausgeführt wurden, hatten sie dennoch nachhaltigen Einfluss auf die europäische Profanbaukunst. Berninis großzügiger und dem klassizistischen Barock zuzurechnender Stil blieb allerdings nicht ohne Kritik. So warf ihm Borromini vor, in unorigineller Weise die stilistischen Errungenschaften Michelangelos zu kopieren.

Begraben ist Bernini in einem schlichten Grab in der Kirche Santa Maria Maggiore in Rom.

Kunsthistorische Einordnung

Bernini hatte maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung der barocken Skulptur und Architektur in Rom.

Bernini zeichnet sich im Gegensatz zu seinem Konkurrenten Borromini – ebenfalls ein einflussreicher Architekt der Zeit – durch übersichtliche Fassadengestaltung, stärkere Orientierung an den Formen der Renaissance und die Verbindung von Architektur und Skulptur aus.

In seiner Tätigkeit als Bildhauer folgte auf eine kurze realistische Phase (lebensnahe Porträtbüsten, beispielsweise Kardinal Scipione Borghese) eine idealistische Phase, in der neben der Bildnistreue auch die Erhabenheit in der Darstellung eine große Rolle spielt (Beispiel: Franz von Este (1650)). Ab diesem Zeitpunkt ist für ihn ein idealistischer, aber sehr dynamischer Stil typisch.

Neben Bernini gilt Alessandro Algardi (1598–1654) als Bildhauer und Baumeister als Hauptmeister der römischen Barockskulptur. Zu den bekannten Schülern Berninis gehörten Ercole Ferrata, Antonio Raggi, Domenico Guidi, Giovanni Francesco Romanelli und Cosimo Fancelli.

Kunstpatronage Papst Urbans VIII. und der nachfolgenden Päpste

Die Kunstpatronage zwischen Papst Urban VIII. und Gian Lorenzo Bernini ist wohl eine der fruchtbarsten in der Frühen Neuzeit. Im 17. Jahrhundert kam es zu einem Niedergang vieler Kleinstaaten Italiens, dadurch änderten sich auch die Strukturen der Patronage. Viele Künstler strebten nach Rom, die Päpste und ihre Neffen waren neben einflussreichen und vermögenden Adligen die wichtigsten Auftraggeber. Als Kardinal Maffeo Barberini 1623 zum Papst gewählt wurde, war der Vatikan sehr reich. Er wandte große Summen auf, damit sich die Kunstschaffenden frei entfalten konnten. Seine Funktion als Oberhaupt der katholischen Kirche, Patriarch einer ambitionierten Familie und absoluter Herrscher des Kirchenstaates verstärkten die Bedeutung seiner Kunstförderung. Die Kunstpatronage von Papst Urban VIII. und seiner Nepoten prägt bis heute das Stadtbild Roms. Bernini lernte ihn noch als Kardinal kennen. Der Prälat erkannte das Talent des jungen Künstlers und gab ihm einen ersten Auftrag. Der Kardinal hatte noch nicht genügend Einfluss, um Bernini den Ruf eines großen Künstlers einzubringen. Als er zum Papst gewählt worden war, sicherte er Bernini Ansehen und Prestige in Rom und ganz Europa. Er achtete darauf, ihn an sich zu binden, um von seinem Ruhm zu profitieren. Ein großer Auftrag brachte nicht nur dem Künstler, sondern auch dessen Patron viel Ehre ein. So schuf Bernini fast nur Werke für die Familie Barberini. Um einen Auftrag als Außenstehender an Bernini geben zu dürfen, bedurfte es einer Genehmigung des Papstes, die nur im Austausch mit nützlichen Gegenleistungen erteilt wurde. Auch Bernini selbst achtete darauf, dass ihm niemand den Platz als erster Künstler im Staat streitig machte, insbesondere Borromini. Andere Künstler konnten nur bekannt werden, wenn sie von ihm unterstützt wurden. Die Beziehung zwischen Urban VIII. und Bernini gründete sich auf gegenseitiger Hochachtung und Vertrauen. Nach dem Tod Urbans VIII. arbeitete Bernini für Innozenz X., Alexander VII., Clemens IX. und Clemens X. und förderte weiterhin junge Künstler.

Werke

Skulptur

Rom

- Büste Antonio Coppolas, Musei di San Giovanni dei Fiorentini, Rom (1612)

- Die Ziege Amalthea mit Jupiter und Faun, Galleria Borghese, Rom (ca. 1615)

- Büste Pauls V., Galleria Borghese, Rom (ca. 1617)

- Aeneas, Anchises und Ascanius auf der Flucht aus Troja, Galleria Borghese, Rom (1618–1619)

- Verdammte Seele, Palazzo dell’Ambasciata di Spagna, Rom (1619)

- Büste Pauls V., Getty Museum, Los Angeles (1621)

- Raub der Proserpina, Galleria Borghese, Rom (1621–1622)

- Apollo und Daphne, Galleria Borghese, Rom (1622–1625)

- David, Galleria Borghese, Rom (1623–1624)

- Hl. Bibiana, Kirche Santa Bibiana, Rom (1624–1626)

- Hl. Longinus, Vierungspfeiler im Petersdom, Rom (1628–1638)

- Grabmal für Papst Urban VIII., Petersdom (1627–1647)

- Zwei Büsten des Kardinals Scipione Borghese (1632)

- Die Wahrheit, Galleria Borghese, Rom (1646–1652)

- Der Vierströmebrunnen auf der Piazza Navona in Rom. Die Figur des Rio della Plata wurde von Francesco Baratta ausgeführt

- Denkmal für Sr. Maria Raggi, Santa Maria sopra Minerva, Rom (ca. 1647)

- Cappella Cornaro mit der Verzückung der Heiligen Theresa, S. Maria della Vittoria, Rom (1647–1651)

- Zwei Büsten Innozenz’ X. (1649–ca. 1650)

- Haupt der Medusa, Musei Capitolini, Rom

- Reiterstatue Kaiser Konstantins, Scala Regia, Rom (1654–1670)

- Habakuk und der Engel sowie Daniel in der Löwengrube, Chigi-Kapelle, S. Maria del Popolo, Rom (1655–1661)

- Cathedra Petri (Hochaltar), Petersdom (1656–1666)

- Elefant mit Obelisk, ausgeführt von Ercole Ferrata, Piazza della Minerva, Rom (1665–1667)

- Engel mit Dornenkrone und Engel mit Kreuzesinschrift, Sant’Andrea delle Fratte, Rom (1668–1669)

- Büste Gabriele Fonsecas, Fonseca-Kapelle in S. Lorenzo in Lucina, Rom (1668–1672)

- Grabmal für Papst Alexander VII., Petersdom, Rom (1671–1678)

- Sakramentsaltar, Petersdom, Rom (1672–1674)

- Beata Lodovica Albertoni, San Francesco a Ripa, Rom (1673–1674)

- Büste des Monsignor Pedro Montoya, Kirche Santa Maria di Monserrato, Rom

- Salvator Mundi, Basilika San Sebastiano fuori le mura (1678–1679)

Florenz

- Der Hl. Laurentius auf dem Rost, Uffizien, Florenz (ca. 1614)

- Büste der Costanza Bonarelli, Bargello, Florenz (1636–circa 1638)

Modena

- Büste Francesco I. d’Este, Galleria Estense, Modena (1650–1651)

Siena

- Büste Alexanders VII., Palazzo Chigi Zondadari, Siena (1657)

- Hl. Hieronymus und Maria Magdalena, Chigi-Kapelle, Kathedrale von Siena (1661–1663)

Madrid

- Hl. Sebastian, Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid (1617)

- Gekreuzigter Christus, El Escorial, Kloster des Hl. Laurentius (1655)

London

- Neptun und Triton, Victoria and Albert Museum, London (1620–1622)

- Thomas Baker, Victoria and Albert Museum, London (1638)

Paris

- Schlafender Hermaphrodit, Louvre, Paris (1620)

- Büste des Kardinals Richelieu, Louvre, Paris (1641)

Versailles

- Büste Ludwigs XIV., Musée National du Château, Versailles (1665)

- Reiterstatue Ludwigs XIV., Musée National du Château, Versailles, (1670–1677)

New York

- Faun mit Cupiden, Metropolitan Museum, New York (1619)

- Kind mit Drachen, Getty Museum, Los Angeles (1619)

- Büste eines unbekannten Edelmanns, Salander-O’Reilley Galleries, New York

Architektur

- Hochaltar-Ziborium, Petersdom (1624–1635)

- Tritonenbrunnen, Piazza Barberini, Rom (1642–1643)

- Bienen-Brunnen, Piazza Barberini, Rom (1644)

- Vierströmebrunnen, Piazza Navona, Rom (1648–1651)

- Palazzo Montecitorio, Rom (1653)

- Sant’Andrea al Quirinale, Rom (1658–1676)

- Petersplatz mit Kolonnaden (1659–1672)

- Scala Regia, Rom (1663–1666)

- Santa Maria Assunta (Ariccia), (1663–1666)

Gemälde und Zeichnungen

- Kniender Engel, Museum der Bildenden Künste, Leipzig (1673–1674)

- Kirche der Santa Maria Assunta in Ariccia, erbaut 1664 nach Plänen von Bernini

- Elefant vor Santa Maria sopra Minerva nach der Vorlage eines lebenden Tiers, aufgestellt 1667

- Grab in der Basilika Santa Maria Maggiore

- 3D-Ansicht der David-Statue

Nachleben

Nach Gian Lorenzo Bernini ist ein Krater auf dem Planeten Merkur benannt.[1] Der Zwergstaat San Marino widmet ihm anlässlich seines 420. Geburtstags im Jahr 2018 eine 2-Euro-Gedenkmünze.

Weiterhin wurde 2014 nach ihm ein Baggerschiff (Dredger) (IMO 9699268, Heimathafen Luxemburg) benannt[2].

Ab 1984 zierte Berninis Antlitz die italienischen 50.000-Lire-Banknoten. Die letzte 50.000-Lire-Banknote mit der Bezeichnung Bernini (Typ II) wurde zwischen 1992 und 1999 ausgegeben.

Literatur

nach Erscheinungsjahr geordnet

- Heinrich Brauer, Rudolf Wittkower: Die Zeichnungen des Gianlorenzo Bernini (= Römische Forschungen der Bibliotheca Hertziana 9-10). H. Keller, Berlin 1931. Neuauflage Hirmer, München 1998, ISBN 3-7774-7700-1.

- Ernst Benkard: Giovanni Lorenzo Bernini. Iris-Verlag, Frankfurt am Main 1926

- Rudolf Wittkower: Bernini. The Sculptor of Roman Baroque. London 1955.

- Kaspar Zollikofer: Berninis Grabmal für Alexander VII. Fiktion und Repräsentation (= Römische Studien der Bibliotheca Hertziana 7). Wernersche Verlagsgesellschaft, Worms 1994. ISBN 978-3-88462-102-8

- Alessandro Angellini: Giannlorenzo Bernini e i Chigi tra Roma e Siena. Siena 1998.

- Charles Avery: Bernini. Hirmer, München 1998, ISBN 3-7774-7630-7.

- Tod A. Marder: Bernini and the Art of Architecture. Abbeville Press, New York/London/Paris 1998, ISBN 0-7892-0115-1.

- Sabine Burbaum: Die Rivalität zwischen Francesco Borromini und Gianlorenzo Bernini. Athena, Oberhausen 1999, ISBN 3-932740-35-1.

- Philipp Zitzlsperger: Gianlorenzo Bernini. Die Papst- und Herrscherporträts. Zum Verhältnis von Bildnis und Macht. Hirmer, München 2002.

- Sebastiano Roberto: Gianlorenzo Bernini e Clemente IX Rospigliosi. Arte e architettura a Roma e in Toscana nei seicento. Gangemi, Rom 2004.

- Pablo Schneider, Philipp Zitzlsperger (Hrsg.): Bernini in Paris. Das Tagebuch des Paul Fréart de Chantelou über die Reise des Gianlorenzo Bernini nach Frankreich. Akademie Verlag, Berlin 2006.

- Susanne Kunz-Saponaro: Rom und seine Künstler, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2008, S. 114 ff., ISBN 978-3-534-17678-6

- Jessica Prostko, Markus Breitschmid (Hrsg.): Sant’ Andrea al Quirinale – Giovanni Lorenzo Bernini (= Architecture History Case Studies Series Band 2). Corporis Publisher for Architecture, Art, and Photography 2009, ISBN 978-0-9815553-3-1

- Mathias F. Müller: Gianlorenzo Bernini: Das Klesl-Epitaph für die Domkirche zu Wiener Neustadt. Einige Bemerkungen zu Entstehung und Datierung. In: Unser Neustadt (Blätter des Wiener Neustädter Denkmalschutzvereines) 4 (2010) S. 1–6.

- Franco Mormando: Bernini : his life and his Rome, Chicago, Ill. [u. a.] :Univ. of Chicago Press, 2011, ISBN 978-0-226-53852-5

- Franco Mormando (Hrsg.): The life of Gian Lorenzo Bernini / by Domenico Bernini. A transl. and critical ed., with introd. and comment. by Franco Mormando, University Park, Pa. : Pennsylvania State Univ. Press, 2011, ISBN 978-0-271-03749-3

- Arne Karsten: Bernini. Der Schöpfer des barocken Rom. Leben und Werk. 2., durchgesehene und aktualisierte Auflage. C. H. Beck, München 2017, ISBN 978-3-406-70403-1.

- Hans Gerhard Evers: Die Engelsbrücke in Rom. Giov. Lorenzo Bernini. = Die Engelsbrücke in Rom von Giuov. Lorenzo Bernini (= Der Kunstbrief. Nr. 53, ZDB-ID 847345-6). Gebr. Mann, Berlin 1948, (Nachdruck in: Hans Gerhard Evers: Schriften. Technische Hochschule Darmstadt, Darmstadt 1975). Download als PDF (75MB)

Weblinks

- K.G. Saur, Allgemeines Künstlerlexikon

- Literatur von und über Gian Lorenzo Bernini im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Werke von und über Gian Lorenzo Bernini in der Deutschen Digitalen Bibliothek

- Gian Lorenzo Bernini. In: archINFORM.

- Gian Lorenzo Bernini auf kunstaspekte.de

- Michael Pohlig: Berniniweg und was sonst entlang des Berniniweges zu finden ist. In: pohlig.de.

- Bernini Gian Lorenzo. In: La Scultura Italiana. Archiviert vom Original am 25. Mai 2013 (italienisch).

- Petra Lange-Berndt: Digitaler Barock – Geschichte und Ästhetik dreidimensionaler Raumbilder. In: uni-siegen.de. 3. Mai 2010 (Forschungsprojekt zur Virtualisierung der David-Statue von Gian Lorenzo Bernini).

- Almut Finck: 07.12.1598 – Geburtstag von Gian Lorenzo Bernini. (mp3-Audio; 6,8 MB; 14:38 Minuten) In: WDR-Sendung „ZeitZeichen“. 7. Dezember 2013.

- Gabriele Knetsch: Gianlorenzo Bernini – Ein barocker Stararchiktekt. (mp3-Audio; 20,7 MB; 22:26 Minuten) In: Bayern-2-Sendung „radioWissen“. 29. März 2022.

Einzelnachweise

- Gian Lorenzo Bernini im Gazetteer of Planetary Nomenclature der IAU (WGPSN) / USGS

| Personendaten | |

|---|---|

| NAME | Bernini, Gian Lorenzo |

| KURZBESCHREIBUNG | italienischer Bildhauer und Architekt |

| GEBURTSDATUM | 7. Dezember 1598 |

| GEBURTSORT | Neapel |

| STERBEDATUM | 28. November 1680 |

| STERBEORT | Rom |

На других языках

- [de] Gian Lorenzo Bernini

[en] Gian Lorenzo Bernini

Gian Lorenzo (or Gianlorenzo) Bernini (UK: /bɛərˈniːni/, US: /bərˈ-/, Italian: [ˈdʒan loˈrɛntso berˈniːni]; Italian Giovanni Lorenzo; 7 December 1598 – 28 November 1680) was an Italian sculptor and architect. While a major figure in the world of architecture, he was more prominently the leading sculptor of his age, credited with creating the Baroque style of sculpture. As one scholar has commented, "What Shakespeare is to drama, Bernini may be to sculpture: the first pan-European sculptor whose name is instantaneously identifiable with a particular manner and vision, and whose influence was inordinately powerful ..."[1] In addition, he was a painter (mostly small canvases in oil) and a man of the theater: he wrote, directed and acted in plays (mostly Carnival satires), for which he designed stage sets and theatrical machinery. He produced designs as well for a wide variety of decorative art objects including lamps, tables, mirrors, and even coaches.[es] Gian Lorenzo Bernini

Gian Lorenzo Bernini (Nápoles, 7 de diciembre de 1598-Roma, 28 de noviembre de 1680) fue un escultor, arquitecto y pintor italiano.[1] Trabajó principalmente en Roma y es considerado el más destacado escultor de su generación, creador del estilo escultórico barroco.[2][fr] Le Bernin

Gian Lorenzo Bernini, dit Le Bernin ou Cavalier Bernin (en italien : Cavaliere Bernini) (Naples, 7 décembre 1598 – Rome, 28 novembre 1680), sculpteur, architecte et peintre. Artiste éminent, il fut surnommé le second Michel-Ange.[it] Gian Lorenzo Bernini

Giovan Lorenzo Bernini (Napoli, 7 dicembre 1598[2][3] – Roma, 28 novembre 1680) è stato uno scultore, urbanista, architetto, pittore, scenografo e commediografo italiano.[ru] Бернини, Джованни Лоренцо

Джованни Лоренцо Бернини (Джан Лоренцо Бернини; итал. Giovanni Lorenzo Bernini; 7 декабря 1598, Неаполь — 28 ноября 1680, Рим) — итальянский архитектор и скульптор[1]. Являлся видным архитектором и ведущим скульптором своего времени, считается создателем стиля барокко в скульптуре[2]. Как отмечалось, «Чем Шекспир является для драматургии, тем Бернини стал для скульптуры: первый панъевропейский скульптор, чье имя мгновенно отождествляется с определённой манерой и видением, и чьё влияние было непомерно сильно…»[3]. Кроме того, он был художником (в основном, небольшие работы маслом) и человеком театра: он писал, ставил пьесы и играл в них (по большей части, сатирические, для карнавалов) и даже проектировал декорации и театральные машины. Также он уделял время созданию декоративных предметов, таких как лампы, столы, зеркала, и даже кареты. Как архитектор и градостроитель он проектировал церкви, капеллы и светские здания, а также разрабатывал крупные объекты, сочетающие в себе архитектуру и скульптуру, такие как публичные фонтаны и надгробные памятники. Известен он и целой серией временных сооружений (из лепнины и дерева), возведённых для похорон и карнавалов.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии