art.wikisort.org - Gemälde

Der Kampf zwischen Karneval und Fasten ist ein 1559 entstandenes, 118 cm × 164,5 cm großes Ölgemälde Pieter Bruegels des Älteren. Als Kampf zwischen Fasching und Fasten gehört es zur Bruegelsammlung des Kunsthistorischen Museums in Wien, Saal 10.

|

| Der Kampf zwischen Karneval und Fasten |

|---|

| Pieter Bruegel der Ältere, um 1559 |

| Öl auf Eichenholz |

| 118 × 164,5 cm |

| Kunsthistorisches Museum |

Aufbau

Der Betrachter blickt, wie bei frühen Werken Bruegels üblich, von oben auf einen dicht bevölkerten Platz. Dieser ist zweigeteilt: Links werden Bräuche des Karnevals dargestellt, rechts der Fastenzeit. Zwei Wirtshäuser am linken Rand und eine Kathedrale mit einer Aschermittwochsprozession stehen sich als Gegenpole gegenüber, ebenso wie die beiden Figuren am unteren Rand, die sich mit Fleischspieß und Backschaufel bekämpfen. Um mehr Platz für die zahlreichen Figuren zu schaffen, setzt Bruegel die Horizontlinie unrealistisch hoch an, sodass nur noch ein schmaler Streifen Himmel verbleibt. Überdies erscheint der Platz zum Hintergrund bühnenartig hochgeklappt und die Figurengröße nimmt langsam und gleichmäßig ab. Dies erinnert an mittelalterliche Altarmalereien, wo die Maler für in Raumausblicken angesiedelte Nebenszenen so verfuhren. Bruegel wendet diese Technik nun für ein komplettes Bild an.[1]

Deutungen

Der Kampf von Prinz Karneval (Herr Fastnacht) gegen Frau Fasten ist eine Parodie eines Ritterspiels. Prinz Karneval sitzt auf einem Fass und wird auf einem Lastschlitten gezogen. Auf seiner „Waffe“, dem Fleischspieß, steckt ein Schweinekopf. Frau Fasten sitzt auf einem Kirchenstuhl, der auf einem von einem Mönch und einer Magd gezogenen Prozessionswägelchen steht. Sie trägt ein härenes Büßergewand und einen Bienenkorb auf dem Kopf. Auf ihrer „Waffe“, einer Backschaufel, liegen zwei Heringe.[2] Einzelne Figurengruppen durchbrechen den Gegensatz: auf der Faschingsseite hinfällige Bettler (Leprakranke, erkennbar an Klapper und Glöckchen), auf der Fastenseite spielende Kinder.

Aus dem Schema fallen auch drei Figuren in der Bildmitte: Dort folgt ein Paar einem Narren, der am hellen Tag mit einer Fackel leuchtet. Dies könnte eine Anspielung auf die „verkehrte Welt“ sein, in der sich Protestanten und Katholiken befehden, wie in den Niederlanden zu Bruegels Zeit. Prinz Karneval und Frau Fasten sind demnach Spottbilder der Konfessionen: Protestanten hatten die Fastenzeit abgeschafft, da nach ihrer Ansicht weder Buße, Enthaltsamkeit noch gute Werke den Menschen vor Gott rechtfertigen, sondern allein der Glaube. Dies brachte ihnen von katholischer Seite die Verdächtigung ein, sittlich und moralisch verkommen zu sein. Andererseits ließ die demonstrative äußerliche Frömmigkeit der Katholiken diese als besonders asketisch erscheinen.[3][4]

Eine andere Möglichkeit der Deutung, die die erste nicht ausschließt, ist, dass der Künstler auf das Zweistaatenmodell des Augustinus anspielt. Nach diesem besteht die Welt aus einem Teufelsstaat (civitas diaboli) und einem Gottesstaat (civitas dei). Der Karneval stünde also für sündhafte Vergnügungen und die Fastenzeit als Buße dafür.[5]

Ein- und Zuordnung

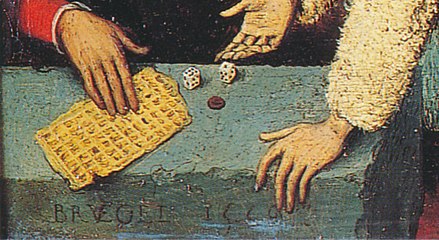

Dieser von Bruegel begründete Bildtypus ist als „enzyklopädisches Schaubild“ bekannt, da der Künstler auf begrenztem Raum einen möglichst großen Überblick (etwa über zeitgenössische Bräuche) schafft. Weitere Beispiele sind Die niederländischen Sprichwörter und Die Kinderspiele. Signiert und datiert ist das Bild in der linken unteren Ecke auf einem Stein, den zwei Würfelspieler benutzen: BRVEGEL (V und E ligiert) 1559.[6]

Im Jahr 1558 war bei Hieronymus Cock, der auch Zeichnungen Bruegels verlegte, die Radierung Kampf von Fasten und Karneval nach Frans Hogenberg erschienen. Diese Radierung nimmt bereits vieles von Bruegels Gemälde vorweg.[7]

- Stein mit der Signatur

- Kampf von Fasten und Karneval, Hieronymus Cock nach Frans Hogenberg 1558

Geschichte

In habsburgischen Besitz gelangte das Gemälde wahrscheinlich unter Rudolf II. Seit 1748 befindet es sich in der Gemäldegalerie, zuvor in der Schatzkammer.[6]

Kopien

Eine der Kopien des Bildes in der Größe von 116 × 162 cm war im Besitz des Sammlers Stanisław Ursyn Rusiecki, der diese 1937 dem Nationalmuseum in Krakau stiftete, von wo es vom deutschen Gouverneur Otto Wächter entwendet wurde. Diese Kopie ist verschwunden.[8][9]

Literatur

- Elke M. Schutt-Kehm: Pieter Bruegels d. Ä. „Kampf des Karnevals gegen die Fasten“ als Quelle volkskundlicher Forschung (= Artes populares, 7). Lang, Frankfurt a. M. u. a. 1983, ISBN 978-3-8204-7605-7.

- Werner Mezger: Schwäbisch-alemannische Fastnacht: Kulturerbe und lebendige Tradition. Konrad Theiss Verlag, Darmstadt 2015, ISBN 978-3-8062-2947-9, S. 19–21.

Weblinks

Einzelnachweise

- Christian Vöhringer: Pieter Bruegel. 1525/30–1569. Tandem Verlag (h.f.ullmann imprint), Potsdam 2007, ISBN 978-3-8331-3852-2, S. 40.

- Rose-Marie, Rainer Hagen: Pieter Bruegel. 1525/30–1569. Taschen Verlag, Köln u. a. 1999, ISBN 3-8228-6590-7, S. 48.

- Philipp Pötz: Das Faschingsbild Pieter Bruegels des Älteren: Kommentar zur religiösen Situation seiner Zeit? (pdf, 896 kB) Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät der Universität Wien, archiviert vom Original am 22. November 2010; abgerufen am 17. Juni 2011.

- Bertram Müller: Der Kampf zwischen Karneval und Fasten In: rp-online 16. Februar 2021, abgerufen am 20. Februar 2021

- Hans Sigmund: Der Kampf von Herrn Fastnacht gegen Frau Fasten. In: badische-zeitung.de. 3. Februar 2009, archiviert vom Original am 2. August 2009; abgerufen am 3. September 2009.

- Kampf zwischen Fasching und Fasten. In: Kunsthistorisches Museum Wien Bilddatenbank. Archiviert vom Original am 11. November 2014; abgerufen am 9. September 2019.

- Christian Vöhringer: Pieter Bruegel der Ältere: Malerei, Alltag und Politik im 16. Jahrhundert: eine Biographie. Reclam, Stuttgart 2013, ISBN 978-3-15-010898-7, S. 67.

- Philippe Sands: Die Rattenlinie – ein Nazi auf der Flucht. Lügen, Liebe und die Suche nach der Wahrheit. Übersetzung Thomas Bertram. S. Fischer, Frankfurt am Main 2020, ISBN 978-3-10-397443-0, S. 250ff.

- Władysław Tomkiewicz: Katalog obrazów wywiezionych z Polski przez okupantów niemieckich w latach 1939–1945. Malarstwo obce, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Warschau 1949.

На других языках

- [de] Der Kampf zwischen Karneval und Fasten

[en] The Fight Between Carnival and Lent

The Fight Between Carnival and Lent was painted by Pieter Bruegel the Elder in 1559. It is a panorama of contemporary life in the Southern Netherlands. While the painting contains nearly 200 characters, it is unified under the theme of the transition from Shrove Tuesday to Lent, the period between Christmas and Easter.[1][es] El combate entre don Carnal y doña Cuaresma

El combate entre don Carnal y doña Cuaresma (en neerlandés, Het Gevecht tussen Carnival en Vasten), es una obra del pintor flamenco Pieter Brueghel el Viejo.[fr] Le Combat de Carnaval et Carême

Le Combat de Carnaval et Carême est un tableau peint à l'huile par Pieter Brueghel l'Ancien en 1559, qui représente une lutte (festive et symbolique) traditionnelle de l'époque, où deux chars et deux personnages étaient chargés d'incarner le contraste entre deux thèmes : le mardi gras (= Carnaval, c'est-à-dire étymologiquement « adieu à la viande ») et le mercredi des Cendres (= Carême, où seule la consommation de poisson était autorisée). Ces deux défilés rivaux devaient finalement s'affronter : le tableau dépeint le moment où ils vont croiser leurs lances respectives, sur une place du marché très animée.[it] Lotta tra Carnevale e Quaresima

La Lotta tra Carnevale e Quaresima è un dipinto a olio su tavola (118x164,5 cm) di Pieter Bruegel il Vecchio, datato 1559 e conservato nel Kunsthistorisches Museum di Vienna. È firmato in basso a sinistra "BRUEGEL 1559".[ru] Битва Масленицы и Поста (картина)

Битва Масленицы и Поста[2] (нидерл. Het gevecht tussen Carnaval en Vastentijd) — картина Питера Брейгеля Старшего (1559), находящаяся в Музее истории искусств Вены.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии