art.wikisort.org - Künstler

Käthe Kollwitz (geb. Schmidt; * 8. Juli 1867 in Königsberg (Preußen); † 22. April 1945 in Moritzburg bei Dresden) war eine deutsche Grafikerin, Malerin und Bildhauerin und zählt zu den bekanntesten deutschen Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts. Mit ihren oft ernsten, teilweise erschreckend realistischen Lithografien, Radierungen, Kupferstichen, Holzschnitten und Plastiken, die auf persönlichen Lebensumständen und Erfahrungen basieren, entwickelte sie einen eigenständigen, Einflüsse von Expressionismus und Realismus integrierenden Kunststil.

Leben und Wirken

Käthe Kollwitz wurde als Tochter von Katharina (1837–1925) und Karl (1825–1898) Schmidt geboren. Karl Schmidt hatte zunächst Jura studiert und war dann, als er aufgrund seiner liberalen Ansichten keine Anstellung beim preußischen Staat fand, Maurermeister geworden. Katharina, geborene Rupp, war eine Tochter des freikirchlichen Predigers Julius Rupp. Käthe Kollwitz hatte als Geschwister Julie, Lisbeth und den späteren Ökonomen und Philosophen Conrad Schmidt (1863–1932).

Sie verbrachte ihre Kindheit von 1867 bis 1885 in Königsberg. Durch ihren Vater gefördert, nahm sie ab 1881 Unterricht bei dem Künstler Rudolf Mauer. 1885/86 ging sie in die sogenannte Damenakademie des Vereins der Berliner Künstlerinnen.[1] Sie erhielt Unterricht von Karl Stauffer-Bern und wurde mit Gerhart Hauptmann und Arno Holz bekannt. In diese Zeit fällt ihr Interesse an den graphischen Arbeiten Max Klingers, dessen Radierzyklen sie nachhaltig beeinflussten. Nach einem Jahr kehrte sie nach Königsberg zurück und wurde von Emil Neide, selbst Absolvent und später Lehrer an der Kunstakademie Königsberg, unterrichtet. Anschließend studierte sie bis 1890 in München bei Ludwig Herterich.

![Eine Karikatur ihres Künstlerfreundes Heinrich Zille[2]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6e/Zille_Kollwitz.jpg/170px-Zille_Kollwitz.jpg)

Nach ihrem Studium lebte sie ein Jahr als Künstlerin in Königsberg, ehe sie im Juni 1891 ihren langjährigen Verlobten, den Arzt Karl Kollwitz heiratete. Gemeinsam zogen sie in einen Berliner Arbeiterbezirk, den Ortsteil Prenzlauer Berg, in ein Eckhaus der damaligen Weißenburger Straße (heute Kollwitzstraße 56A) direkt am damaligen Wörther Platz (Straße und Platz sind seit 1947 nach ihr benannt). 1892 gebar sie ihren Sohn Hans, 1896 den Sohn Peter. Von 1898 bis 1902/1903 war sie Lehrerin an der Damenakademie des Vereins der Berliner Künstlerinnen.

Allgemeine Aufmerksamkeit zog Kollwitz erstmals durch die Teilnahme an der Großen Berliner Kunstausstellung 1898 auf sich, wo sie ihre Radierfolge Ein Weberaufstand zeigte.[3] Die ersten drei Blätter zu diesem Zyklus hatte sie bereits 1893 nach dem Erlebnis der Uraufführung von Gerhart Hauptmanns Schauspiel Die Weber als Lithografien gefertigt.[4] Max Liebermann war davon so beeindruckt, dass er die junge Künstlerin noch im selben Jahr zur kleinen goldenen Medaille vorschlug. Dies wurde jedoch von Kaiser Wilhelm II. abgelehnt. Die moderne Kunst bezeichnete er als Rinnsteinkunst, sie stand in krassem Widerspruch zum damals bevorzugten Historismus und der großbürgerlichen Salonmalerei. 1910 begann sie mit der Bildhauerei. Eine enge Freundschaft verband sie mit dem Berliner Maler Otto Nagel.

1914 fiel ihr Sohn Peter in der Ersten Flandernschlacht.[5] Dieser Verlust brachte sie in Kontakt mit dem Pazifismus und mit Sozialisten. Die im Zeitraum zwischen 1914 und 1932 geschaffene Skulptur Trauerndes Elternpaar ist dem gefallenen Sohn gewidmet und steht heute auf der Kriegsgräberstätte Vladslo, wohin er 1956 umgebettet wurde.

Nach der Ermordung Karl Liebknechts widmete sie ihm einen Holzschnitt. Ihrer Meinung nach hat Kunst die Aufgabe, die sozialen Bedingungen darzustellen. Sie war Mitglied sowohl im Deutschen Künstlerbund[6] als auch in der Künstlerorganisation Berliner Secession und arbeitete für die Internationale Arbeiterhilfe (IAH). 1926 unterzeichnete sie die „Erklärung für die Erhaltung des Alten Berlin“ zur Bewahrung charakteristischer Straßen- und Platzbilder.[7]

Einer Partei gehörte sie nie an, empfand sich aber als Sozialistin und unterstützte einen Aufruf des Internationalen Sozialistischen Kampfbundes (ISK) zu einer Zusammenarbeit von KPD und SPD. 1933 wurde sie zum Austritt aus der Preußischen Akademie der Künste gezwungen und ihres Amtes als Leiterin der Meisterklasse für Grafik enthoben, da sie zu den Unterzeichnern des Dringenden Appells zum Aufbau einer einheitlichen Arbeiterfront gegen den Nationalsozialismus gehört hatte. Ab 1934 bezog Kollwitz den Atelierraum Nr. 210 in der Klosterstraße 75. 1936 ließ der Preußische Kulturminister Bernhard Rust die Exponate der Künstlerin aus der „Zweiten Jubiläums-Ausstellung aus Anlass des 150jährigen Bestehens der akademischen Ausstellungen Berliner Bildhauer von Schlüter bis zur Gegenwart“ entfernen, was einem offiziellen Ausstellungsverbot gleichkam. 1937 wurden in der zentralen Aktion „Entartete Kunst“ aus dem Stadtbesitz von Berlin, dem Städtischen Kunsthaus Bielefeld, den Kunstsammlungen der Stadt Düsseldorf, dem Museum für Kunst und Heimatgeschichte Erfurt, der Städtischen Kunstsammlung Gelsenkirchen, dem Kestner-Museum Hannover, dem Kaiser-Wilhelm-Museum Krefeld, der Städtischen Galerie Nürnberg, dem Vestisches Museum Recklinghausen, dem Staatlichen Museum Saarbrücken, dem Museum für Kunst und Kunstgewerbe Stettin und dem Schlossmuseum Weimar mindestens 36 Grafiken und Zeichnungen von Käthe Kollwitz beschlagnahmt. Sie gingen dann zur „Verwertung“ auf dem internationalen Kunstmarkt an die Kunsthändler Bernhard A. Böhmer, Hildebrand Gurlitt und Karl Buchholz.[8]

Käthe Kollwitz konnte jedoch in der Ateliergemeinschaft relativ unbehelligt an ihrem Alterswerk weiterarbeiten und vollendete dort bis November 1940, bevor sie sich aus gesundheitlichen Gründen zurückzog, eine Vielzahl von Zeichnungen und Grafiken (u. a. 1937 die Lithografie-Folge Tod) und bildhauerische Arbeiten (z. B. 1937 die 1932 begonnene Zementplastik Mutter mit Zwillingen oder 1938 bis 1940 die Bronze Die Klage).[9]

Ihr Mann starb 1940 und wurde im Familiengrab auf dem Zentralfriedhof Friedrichsfelde begraben. Der Großsohn Peter, Sohn des sozialistischen Arztes Hans Kollwitz, starb ebenfalls im Zweiten Weltkrieg. Er hatte sich dem nationalsozialistischen Gedankengut angeschlossen und weigerte sich, der "Enkel von Käthe Kollwitz" zu sein.[10] 1943 floh Käthe Kollwitz vor dem Bombenkrieg nach Nordhausen. Im November 1943 wurde ihre Wohnung in der Weißenburger Straße ausgebombt; dabei wurden zahlreiche Grafiken, Drucke und Druckplatten zerstört.

Im Juli 1944 zog Käthe Kollwitz auf Einladung von Ernst Heinrich von Sachsen in den Rüdenhof des Ortes Moritzburg um. Hier bewohnte sie im ersten Stock ein Eckzimmer mit Blick auf das Schloss Moritzburg und ein danebenliegendes Zimmer mit Balkon. Von der Wohnungseinrichtung sind der Nachttisch, ihr Tagebuch und eine Büste von Johann Wolfgang von Goethe erhalten geblieben. Sie starb am 22. April 1945, wenige Tage vor dem Ende des Krieges und des Naziregimes, in dieser Wohnung. Das Gebäude ist heute das Käthe-Kollwitz-Haus Moritzburg, eine Gedenkstätte, die an das Leben und Werk der sozial engagierten Künstlerin erinnert.

Käthe Kollwitz ist zusammen mit einigen Familienangehörigen auf dem Berliner Zentralfriedhof Friedrichsfelde bestattet. Ihr Grab liegt in der Künstlerabteilung des Friedhofs und ist als Ehrengrab der Stadt Berlin gewidmet.[11]

Werk

Ihr Werk umfasst Radierungen, Lithografien, Holzschnitte, Zeichnungen und Plastiken. Es wurde 1924 von Adolf Heilborn in einer (vermutlich von der Künstlerin autorisierten) Monografie vorgestellt, die im Rembrandt-Verlag Berlin erschien und mehrfach nachgedruckt wurde. Das 5. bis 8. Tausend, erschienen 1931, umfasste 66 Seiten und 55 Abbildungen des grafischen Werkes. Das 9. bis 10. Tausend erschien 1940 in der Reihe Die Kunstbücher des Volkes und war auf 79 Seiten und um 11 Abbildungen von Plastiken einschließlich der Figurengruppe Trauerndes Elternpaar erweitert worden. Anders als in der vorherigen Ausgabe schließt der Text 1940 mit den Worten: „Was sie einst mit ihren mahnend, klagend-anklagenden Plakaten erstrebte - es hat jetzt im „Winterhilfswerk“ des deutschen Volkes und in der Betreuung aller Volksgenossen weit über jedes Erwarten hinaus Erfüllung gefunden.“[12]

Zyklus „Ein Weberaufstand“ (1893–1897)

Unter dem Eindruck der Uraufführung von Gerhart Hauptmanns Drama Die Weber unterbrach Käthe Kollwitz die Arbeit an Radierungen zu Emile Zolas Roman Germinal und begann mit der Umsetzung ihres Zyklus Ein Weberaufstand.[13] Die Radierungen und Lithographien illustrieren jedoch weder das Hauptmannsche Drama noch schildern sie die historische Weberrevolte von 1844, die dem Drama zugrunde liegt. Kollwitz zeigt einen fiktiven Weberaufstand aus der Gegenwart, um auf das Elend der Arbeiter aufmerksam zu machen. Mit diesem Zyklus gelang ihr auf der Großen Berliner Kunstausstellung 1898 der künstlerische Durchbruch.[14]

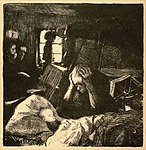

- Not, Blatt 1 aus dem Zyklus „Ein Weberaufstand“, 1893–97, Kreide- und Federlithographie, Schabeisen und Schabnadel, Kn 33

- Tod, Blatt 2 aus dem Zyklus „Ein Weberaufstand“, 1893–97, Kreide-, Feder- und Pinsellithographie, Schabeisen und Schabnadel, Kn 34

- Beratung, Blatt 3 aus dem Zyklus „Ein Weberaufstand“, 1893–97, Kreidelithographie, Schabeisen und Schabnadel, Kn 35

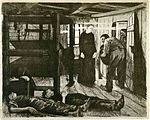

- Weberzug, Blatt 4 aus dem Zyklus „Ein Weberaufstand“, 1893–1897, Strichätzung und Schmirgel, Kn 36

- Sturm, Blatt 5 aus dem Zyklus „Ein Weberaufstand“, 1893–97, Strichätzung und Schmirgel, Kn 37

- Ende, Blatt 6 aus dem Zyklus „Ein Weberaufstand“, 1893–97, Strichätzung, Aquatinta, Schmirgel und Polierstahl, Kn 38

Zyklus „Bauernkrieg“ (1902/1903–1908)

Von 1901 bis 1908 arbeitete Käthe Kollwitz an ihrem zweiten druckgraphischen Zyklus Bauernkrieg, mit dem die Künstlerin den gewaltsamen Aufstand der Bauern gegen Unterdrückung und Rechtlosigkeit von 1524/1525 thematisiert und damit gleichzeitig auf die Probleme des Proletariats ihrer Zeit aufmerksam macht. Die Radierfolge basiert auf der Geschichte des Großen deutschen Bauernkriegs des Historikers und Theologen Wilhelm Zimmermann, die Kollwitz in der 1891 erschienenen Volksausgabe gelesen hatte. Dieses dreibändige Werk, 1841–1843 veröffentlicht, ergreift im vormärzlichen Sinn entschieden Partei für die Sache der Bauern. Dass sich vor allem in sozialdemokratischen Kreisen Denker und Publizisten wie Friedrich Engels oder August Bebel auf Zimmermann berufen, zeigt, dass der große deutsche Bauernkrieg von 1524/1525 auch für das liberal-sozialistische Umfeld von Kollwitz keine weit entlegene Vergangenheit bedeutet, sondern Aktualität besitzt. Kollwitz setzt sich bei der Arbeit am Zyklus mit Renaissance-Meistern wie Dürer und Masaccio und Größen der Moderne wie Daumier und Manet auseinander und experimentiert mit druckgraphischen Techniken. Aufgrund der überzeugenden Bildlösungen, zu denen die Künstlerin gelangt, wird ihr als erster Frau und Graphikerin noch vor Fertigstellung des Zyklus der von Max Klinger begründete Villa-Romana-Preis verliehen, der erste deutsche Kunstpreis überhaupt.[15]

- Die Pflüger, Blatt 1 aus dem Zyklus „Bauernkrieg“, 1907, Strichätzung, Kaltnadel, Aquatinta, Reservage, Schmirgel, Nadelbüschel und Vernis mou mit Durchdruck von Zieglerschem Umdruckpapier, Kn 99

- Vergewaltigt, Blatt 2 aus dem Zyklus „Bauernkrieg“, 1907/08, Strichätzung, Kaltnadel, Schmirgel, Reservage sowie Vernis mou mit Durchdruck von Stoff und Zieglerschem Umdruckpapier, Kn 101

- Beim Dengeln, Blatt 3 aus dem Zyklus „Bauernkrieg“, 1905, Strichätzung, Kaltnadel, Schmirgel, Aquatinta sowie Vernis mou mit Durchdruck von Bütten und Zieglerschem Umdruckpapier, Kn 88

- Bewaffnung in einem Gewölbe, Blatt 4 aus dem Zyklus „Bauernkrieg“, 1906, Zweifarbige Radierung mit Strichätzung, Kaltnadel, Aquatinta und Vernis mou mit Durchdruck von Zieglerschem Umdruckpapier, Kn 96

- Losbruch, Blatt 5 aus dem Zyklus „Bauernkrieg“, 1902/03, Strichätzung, Kaltnadel, Aquatinta, Reservage sowie Vernis mou mit Durchdruck von zwei Stoffen und Zieglerschem Umdruckpapier, Kn 70

- Schlachtfeld, Blatt 6 aus dem Zyklus „Bauernkrieg“, 1907, Strichätzung, Kaltnadel, Aquatinta, Schmirgel sowie Vernis mou mit Durchdruck von geripptem Bütten und Zieglerschem Umdruckpapier, Kn 100

- Die Gefangenen, Blatt 7 aus dem Zyklus „Bauernkrieg“, 1908, Strichätzung, Kaltnadel, Schmirgel sowie Vernis mou mit Durchdruck von Stoff und Zieglerschem Umdruckpapier, Kn 102

Liste weiterer Werke

![Mutter mit totem Sohn, 1993 von Harald Haacke auf 1,6 Meter Höhe vergrößerte Kopie der Skulptur in der Berliner Neuen Wache, der Zentralen Gedenkstätte der Bundesrepublik Deutschland für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft.[16]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e6/KOLL_Piet%C3%A0.jpg/170px-KOLL_Piet%C3%A0.jpg)

- ab 1888: In ihren frühesten Werken setzt sich Kollwitz mit der Frauenfrage auseinander. Es entstehen mehrere Zeichnungen zur Gretchenthematik aus Goethes Faust

- 1913–1915: Entstehung der Plastik Liebespaar

- 1919: Holzschnitt in memoriam Karl Liebknecht (35 × 49,9 cm)[17]

- Nach dem Ersten Weltkrieg: Zyklen Krieg, Proletariat, Tod und Kinderhunger

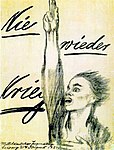

- 1924: Plakat Nie wieder Krieg für den Mitteldeutschen Jugendtag in Leipzig[18]

- 1924: Plakat Nieder mit den Abtreibungs-Paragraphen!, herausgegeben von der KPD[19]

- 1914–1932: Entstehung der Plastik Trauerndes Elternpaar zur Erinnerung an ihren im Ersten Weltkrieg gefallenen Sohn Peter, aufgestellt auf dem Deutschen Soldatenfriedhof Vladslo. Eine um 10 Prozent vergrößerte Kopie steht seit 1959 in der Kirchenruine (Gedenkstätte) der St.-Alban-Kirche in Köln. Ein Abguss wurde am 20. September 2014 in der Deutschen Kriegsgräberstätte Rshew aufgestellt zur Erinnerung an ihren 1942 bei Rshew im Zweiten Weltkrieg gefallenen Enkel mit ebenfalls dem Vornamen Peter.[20]

- 1934: Plastik Mutter mit zwei Kindern

- 1935/1936: Entstehung des Bronzereliefs Ruht im Frieden seiner Hände für die eigene Familiengrabstätte

- 1938: Relief für den Grabstein des Ehepaares Franz und Doris Levy auf dem Jüdischen Friedhof Bocklemünd, Motiv: einander ergreifende und umschlingende Hände. Das Gipsrelief wurde von dem Steinmetz Friedrich Bursch in den Stein übertragen.

- 1937–1939: Entstehung der Plastik Pietà, auch Mutter mit totem Sohn genannt.

- 1938–1940: Entstehung des Bronzereliefs Die Klage

- 1940–1941: Kollwitz verarbeitet die Trauer um ihren Mann in der Kleinplastik Abschied

- Um 1940: weitere ernste Zeichnungen zu diesen Themen, zum Beispiel 1943 Da stehe ich und grabe mir mein eigenes Grab

- 1941: Letzte Lithographie, Saatfrüchte sollen nicht vermahlen werden, Vermächtnis der Künstlerin gegen Soldatentod und Krieg

- 1943: letzte Kleinplastik Zwei wartende Soldatenfrauen

- Betende Frau [auch Betendes Mädchen], 1892, Bleistift, Tinte und Tusche auf Papier, Museum für moderne und zeitgenössische Kunst, Straßburg

- Not, 1897, Tinte auf Papier, Museum für moderne und zeitgenössische Kunst, Straßburg

Weiblicher Rückenakt auf grünem Tuch, 1903, Kreide- und Pinsellithographie, Schabnadel, mit Pastellkreide überarbeitet

Weiblicher Rückenakt auf grünem Tuch, 1903, Kreide- und Pinsellithographie, Schabnadel, mit Pastellkreide überarbeitet Brustbild einer Arbeiterfrau mit blauem Tuch, 1903, Kreide- und Pinsellithographie, Schabnadel

Brustbild einer Arbeiterfrau mit blauem Tuch, 1903, Kreide- und Pinsellithographie, Schabnadel- Frau mit totem Kind, 1903, Strichätzung, Kaltnadel, Schmirgel und Vernis mou mit Durchdruck von Büttenpapier und Zieglerschem Umdruckpapier, mit goldfarbenem, gespritztem Tonstein

Arbeitslosigkeit, 1909, Strichätzung, Kaltnadel, Aquatinta, Schmirgel und Vernis mou mit Durchdruck von Zieglerschem Umdruckpapier

Arbeitslosigkeit, 1909, Strichätzung, Kaltnadel, Aquatinta, Schmirgel und Vernis mou mit Durchdruck von Zieglerschem Umdruckpapier- Selbstbildnis mit der Hand an der Stirn, 1910, Strichätzung, Kaltnadel

- Selbstbildnis, 1915, Kreidelithographie

Nie wieder Krieg, Plakat für den Mitteldeutschen Jugendtag 1924, Kreide- und Pinsellithographie (Umdruck)

Nie wieder Krieg, Plakat für den Mitteldeutschen Jugendtag 1924, Kreide- und Pinsellithographie (Umdruck)- Städtisches Obdach, 1926, Kreidelithographie

- Mütter gebt von euerm Überfluß! 1926, Plakat, Kreidelithographie (Umdruck)

- Trauernde Eltern, 1914–1932, Mahnmal für den Sohn Peter, Aufstellung auf dem Soldatenfriedhof in Vladslo, Flandern

- Mutter mit zwei Kindern, 1934, Muschelkalk, Aufstellung auf dem Gelände des Bezirksamts Pankow in der Fröbelstraße (Berlin-Prenzlauer Berg)

- Selbstbildnis im Profil nach rechts, 1938?, Kreide- und Pinsellithographie (Umdruck)

- Grab-Relief Levy, 1938, auf Jüdischem Friedhof Köln-Bocklemünd

Sammlungen und Museen

Käthe Kollwitz Museum Köln

Die weltweit größte Sammlung von mehr als 300 Zeichnungen, über 550 Druckgraphiken, sämtlichen Plakaten und dem gesamten plastischen Werk[21] zeigt das Käthe-Kollwitz-Museum Köln. Es wurde 1985 von der Kreissparkasse Köln als erstes Kollwitz-Museum überhaupt gegründet und zeigt regelmäßig Ausstellungen in thematischen Zusammenhängen (zum Beispiel Goya, Ernst Barlach, Otto Dix, Henry Moore oder Picasso).

Käthe-Kollwitz-Museum Berlin

Das seit 1986 bestehende Käthe-Kollwitz-Museum in der Berliner Fasanenstraße 24 ist aus der privaten Sammlung des 1993 verstorbenen Malers, Galeristen und Kunstsammlers Hans Pels-Leusden hervorgegangen. Das Käthe-Kollwitz-Museum Berlin schließt zum 27. Juni 2022 seine Ausstellung in der Fasanenstraße 24. Im Herbst 2022 wird das Museum mit neuer Ausstellungspräsentation im Theaterbau am Schloss Charlottenburg wiedereröffnet.[22]

Käthe-Kollwitz-Museum in Koekelare

Im belgischen Koekelare befindet sich das Käthe-Kollwitz-Museum am Sint Maartensplein 15. Das Museum zeigt eine Sammlung von Originalkunstwerken und erzählt aus dem Leben ihres Sohnes Peter, der in der Nähe auf dem deutschen Militärfriedhof in Vladslo (Diksmuide) begraben ist. Das Museum setzt ihr Werk auch in Bezug zur zeitgenössischen Kunstwelt.[23]

Käthe-Kollwitz-Haus Moritzburg

Das Käthe-Kollwitz-Haus in Moritzburg bei Dresden, unterstützt vom Käthe Kollwitz Museum Köln, ist zugleich Museum und authentischer Gedenkort, da Käthe Kollwitz seit 1943 bis zu ihrem Tod in diesem Haus lebte und starb. Heute werden dort Originalgrafiken, Fotografien und Tagebuchauszüge gezeigt. Weitere Ausstellungen stehen in historischem Bezug oder stellen künstlerische Techniken in den Mittelpunkt („Imago Mortis – Das Bild des Todes“, „Geschichte der Lithographie“). Aus Mangel an Geld ist die Fortführung des Hauses stark bedroht.[24]

Bedeutende Kollwitz-Sammlungen

Das Kupferstichkabinett Dresden beherbergt eine der ältesten Kollwitz-Sammlungen, heute über 200 Werke der Künstlerin.[25]

Das Archiv der Akademie der Künste, Berlin, verwaltet unter anderem einen Großteil des künstlerischen Nachlasses von Käthe Kollwitz wie ihre Tagebücher, zahlreiche Briefe und weitere Archivalien, Radierplatten oder Lithosteine.

Das Kupferstichkabinett Berlin zählt Arbeiten von Käthe Kollwitz zu seinen Sammlungsschwerpunkten.

Das Getty Research Institute in Los Angeles verfügt mit der Dr. Richard A. Simms Collection die umfangreichste Kollwitz-Sammlung der USA.[26]

Das Ostpreußische Landesmuseum in Lüneburg verfügt mit den Sammlungen des früheren Museums Stadt Königsberg über umfangreiche Bestände der Künstlerin.[27]

Ehrungen und Auszeichnungen

- 1906 wurde sie mit dem Villa-Romana-Preis ausgezeichnet, dem ältesten Kunstpreis Deutschlands.

- 1919 Professorin der Preußischen Akademie der Künste. Sie war die erste Frau, die je zur Mitgliedschaft aufgefordert wurde.

- 1929 erhielt sie ebenfalls als erste Frau den preußischen Orden Pour le Mérite für Wissenschaften und Künste.[28]

- 1947 wurde anlässlich ihres 80. Geburtstages die Kollwitzstraße (vormals Weißenburger Straße) im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg, Bezirk Pankow nach ihr benannt.

- Im Haus Nr. 25 (heute 56a) lebte und arbeitete sie 52 Jahre lang seit 1891 bis zu ihrer Evakuierung im Sommer 1943.

- Im Oktober 1947 folgte die Umbenennung des angrenzenden Wörther Platzes in Kollwitzplatz. Indirekt wird damit auch an ihren Ehemann Karl Kollwitz erinnert, der hier bis 1940 als Arzt tätig war, und damit unabhängig von seiner Frau die Umgebung des Platzes prägte.[29] Der Platz bildet heute den Mittelpunkt des sogenannten „Kollwitzkiezes“.

- 1949 wurde die Käthe-Kollwitz-Schule (Anklam) nach ihr benannt.

- Das Denkmal für Käthe Kollwitz, ein Bronzebildwerk, das von Gustav Seitz nach dem letzten lithographischen Selbstporträt der Künstlerin von 1938 geschaffen wurde, bildet seit seiner Aufstellung 1961 das Zentrum des Berliner Kollwitzplatzes.

- In zahlreichen Städten sind Straßen, Plätze und Schulen (siehe Käthe-Kollwitz-Schule) nach der Künstlerin benannt. Auch mehrere Parks tragen ihren Namen.

- Seit 1960 erinnert der Käthe-Kollwitz-Preis der Akademie der Künste, Berlin an Mitgliedschaft und Wirken von Käthe Kollwitz in der Institution sowie an ihren von den Nationalsozialisten erzwungenen Austritt 1933.[30]

- Die Bundespost würdigte Kollwitz erstmals 1954 in der Reihe „Für die Wohlfahrt – Helfer der Menschheit“ mit der 7+3-Pfennig-Sondermarke (Michel-Nr. 200). Außerdem legte die Deutsche Bundespost 1989 eine Briefmarke zu Ehren von Kollwitz als Teil der Dauermarkenserie Frauen der deutschen Geschichte auf. Die Marke hatte einen Nennwert von dreißig Pfennig und ist unter der Nummer Michel-Nr. 1488 katalogisiert.

- Die Post der Deutschen Demokratischen Republik ehrte Kollwitz mit zwei Briefmarken der Reihe Kunstwoche. Die Briefmarken zu 25 Pfennig „Nie wieder Krieg“ (Michel-Nr. 1609) und die Briefmarke zu dreißig Pfennig „Mutter mit Kind“ (Michel-Nr. 1610) stellen Kunstwerke von Kollwitz dar.

- Einer der ersten neuen Intercity-Express-Züge (ICE 4) wurde Ende Oktober 2017 nach Käthe Kollwitz benannt.[31]

- Der Asteroid Kollwitz (8827) trägt ihren Namen.

- Im Dezember 2017 entschied das bayerische Kabinett die Aufnahme einer Büste von Käthe Kollwitz in die Walhalla.[32] Die vom Bildhauer Uwe Spiekermann gefertigte Büste wurde am 29. Mai 2019 in der Walhalla feierlich enthüllt. Käthe Kollwitz ist damit die 13. Frau, die in der Ruhmeshalle zu Ehren kommt.[33][34]

- Das Denkmal für Käthe Kollwitz von Gustav Seitz bildet seit seiner Aufstellung 1961 das Zentrum des Berliner Kollwitzplatzes.

- Ernst Barlach hat seiner Skulptur Schwebender Engel (1927) das Gesicht von Käthe Kollwitz gegeben. Hier der Guss im Güstrower Dom. Ein weiterer Guss befindet sich in der Antoniterkirche in Köln

- Ehrengrab von Käthe Kollwitz auf dem Zentralfriedhof Friedrichsfelde in Berlin

- Gedenkstein in der Schloßallee in Moritzburg mit einem Relief von Etha Richter

- Denkmal für Käthe Kollwitz von Gustav Seitz in Magdeburg

- 7+3-Pfennig-Sondermarke der Deutschen Bundespost (1954) der Serie Helfer der Menschheit

- Ersttagsbrief 1970 mit Porträt, Signatur und DDR-Briefmarken (Motive: die Werke Nie wieder Krieg und Mutter mit Kind auf dem Arm)

Siehe auch

- Liste von Bildhauerinnen

Literatur

Selbstzeugnisse

- Die Tagebücher 1908–1943. Hrsg. Jutta Bohnke-Kollwitz. Siedler, Berlin 1989, ISBN 3-88680-251-5; gleichzeitig DDR-Ausgabe: Akademie-Verlag. Erweiterte Neuausgabe btb, München 2007, ISBN 978-3-442-73683-6.[35]

- Briefe an den Sohn 1904–1945. Hrsg. Jutta Bohnke-Kollwitz. Siedler, Berlin 1992, ISBN 3-88680-250-7.[36]

- Aus meinem Leben. Ein Testament des Herzens. Zeichnungen von Käthe Kollwitz, Vorwort Hans Kollwitz. Erstausgabe. Paul List, München 1957 u. ö.; wieder: Herder, Freiburg 1992, ISBN 3-451-04105-7; zuletzt: 2006, ISBN 3-451-05757-3.

- Bekenntnisse. Auswahl und Nachwort Volker Frank. Verlag Philipp Reclam jun. Leipzig, 1981

- Tagebuchblätter und Briefe. Herausgegeben von Hans Kollwitz, Berlin 1948. Weitere Auswahl-Ausgaben der Tagebücher und Briefe in verschiedenen Verlagen.

Sekundärliteratur

- Andreas Benz: „Es gibt auch ein Leben vor dem Tod.“ Zu Käthe Kollwitz. In: Der Überlebenskünstler: Drei Inszenierungen zur Überwindung eines Traumas. Europäische Verlagsanstalt, Hamburg 1997, ISBN 3-434-46233-3.

- Brigitte Birnbaum: Kathusch. Kinderbuchverlag, Berlin 1986, ISBN 3-358-00733-2.

- Lotte Bormuth: Käthe Kollwitz: Aus dem Leben einer engagierten Künstlerin, Francke Verlag, Marburg 2006, ISBN 978-3-86122-804-2.

- Maria Derenda: Käthe Kollwitz und die Zäsur von 1933. Eine Darstellung anhand ihrer Selbstzeugnisse. In: Wolfgang Ruppert (Hrsg.), Künstler im Nationalsozialismus. Die „Deutsche Kunst“, die Kunstpolitik und die Berliner Kunsthochschule, Böhlau Verlag, Köln/Weimar/Wien 2015, ISBN 978-3-412-22429-5, S. 245–260.

- Maria Derenda: Künstlerische Arbeit in Selbstzeugnissen von Käthe Kollwitz (1867–1945). In: Garstenauer, Therese; Hübel, Thomas; Löffler, Klara (Hrsg.): Arbeit im Lebenslauf. Verhandlungen von (erwerbs-)biographischer Normalität, transcript, Bielefeld 2016, ISBN 978-3-8376-3373-3, S. 53–73.

- Gudrun Fritsch (Hrsg.): Käthe Kollwitz und Russland. Eine Wahlverwandtschaft. Seemann, Leipzig 2013, ISBN 978-3-86502-301-8.

- Gerda Breuer, Julia Meer (Hrsg.): Women in Graphic Design. Jovis, Berlin 2012, ISBN 978-3-86859-153-8, S. 52, 490.

- Gudrun Fritsch, Josefine Gabler, Helmut Engel: Käthe Kollwitz. be.bra wissenschaft verlag, Berlin 2013, ISBN 978-3-95410-014-9.

- Martin Fritsch (Hrsg.): Käthe Kollwitz. Zeichnung, Grafik, Plastik. Bestandskatalog des Käthe-Kollwitz-Museums Berlin. Seemann, Leipzig 1999, ISBN 3-86502-036-4.

- Martin Fritsch (Hrsg.): Hommage an, Homage to Käthe Kollwitz. Seemann, Leipzig 2005, ISBN 3-86502-117-4.

- Lorenz Grimoni (Hrsg.): Käthe Kollwitz: Königsberger Jahre. Einflüsse und Wirkungen. Verlag der Kunst, Husum 2007, ISBN 978-3-86530-100-0.

- Ludwig Kämmerer: Käthe Kollwitz. Griffelkunst und Weltanschauung. Dresden 1923.

- August Klipstein: Käthe Kollwitz: Verzeichnis des graphischen Werkes. Galerie St. Etienne, New York 1955; (Englische Ausgabe: The Graphic Work of Käthe Kollwitz: Complete Illustrated Catalogue. Galerie St. Etienne, New York 1955.)

- Alexandra von dem Knesebeck: Käthe Kollwitz. Werkverzeichnis der Graphik. Neubearbeitung des Verzeichnisses von August Klipstein, publiziert 1955. 2 Bände. Bern 2002, ISBN 3-85773-040-4.

- Marina Linares: Käthe Kollwitz – Eine Ästhetik im Spannungsfeld zwischen privatem (Er-)Leben und politischer Agitation, Expressionismus, Neofelis Verlag Berlin 4/2016, S. 106–119, ISSN 2363-5592

- Lenka von Koerber: Erlebtes mit Käthe Kollwitz. Berlin 1957.

- Hildegard Reinhardt: Sella Hasse und Käthe Kollwitz im Vergleich. Zwei sozialkritische Künstlerinnen zu Beginn der klassischen Moderne. In: Berlinische Galerie (Hrsg.): Profession ohne Tradition. 125 Jahre Verein Berliner Künstlerinnen. Berlin 1992.

- Fritz Schmalenbach: Käthe Kollwitz. Verlag Langewiesche, Königstein i. Ts. 1965, 2014 (Reihe = Die Blauen Bücher), deutsch / englisch, ISBN 978-3-7845-2672-0.

- Werner Schmidt (Hrsg.): Die Kollwitz-Sammlung des Dresdner Kupferstichkabinetts. Graphik und Zeichnungen 1890–1912. DuMont, Köln 1988, ISBN 3-7701-2297-6.

- Yvonne Schymura: Käthe Kollwitz 1867–2000. Biographie und Rezeptionsgeschichte einer deutschen Künstlerin. Klartext, Essen 2014, ISBN 978-3-8375-1035-5.

- Yvonne Schymura: Käthe Kollwitz. Die Liebe, der Krieg und die Kunst; eine Biographie. Beck, München 2016, ISBN 978-3-406-69871-2.

- Ute Seiderer: Between Minor Sculpture and Promethean Creativity. Käthe Kollwitz and Berlin’s Women Sculptors in the Discourse on Intellectual Motherhood and the Myth of Masculinity. In: Christiane Schönfeld (Hrsg.): Practicing Modernity. Female Creativity in the Weimar Republic. Königshausen & Neumann, Würzburg 2006, ISBN 3-8260-3241-1, S. 89–119.

- Ursula Trüper: „Leider war ich ein Mädchen.“ Über Käthe Kollwitz. Edition Nautilus, Hamburg 2001, ISBN 3-89401-370-2.

- Kollwitz, Käthe. In: Hans Vollmer (Hrsg.): Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX. Jahrhunderts. Band 3: K–P. E. A. Seemann, Leipzig 1956, S. 90–91.

- Irmgard Wirth: Kollwitz, Käthe, geborene Schmidt. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 12, Duncker & Humblot, Berlin 1980, ISBN 3-428-00193-1, S. 470 f. (Digitalisat).

- Yury Winterberg und Sonya Winterberg: Kollwitz: die Biografie. Bertelsmann, München 2015, ISBN 978-3-570-10202-2.

- Käthe Kollwitz Museum Köln (Hrsg.), Annette Seeler (Verfasserin): Käthe Kollwitz: Die Plastik. Werkverzeichnis. Hirmer, München 2016, ISBN 978-3-7774-2557-3.

- ergänzender Onlinekatalog: Hirmer, München 2016.[21]

- Kathleen Krenzlin (Hrsg.): Käthe Kollwitz und Berlin. Eine Spurensuche. Deutscher Kunstverlag, Berlin 2017, ISBN 978-3-422-07424-8.

- Käthe-Kollwitz-Museum Berlin (Hrsg.), David Dambitsch (Verfasser): „Kraft ist das, was ich brauche...“ Käthe Kollwitz und ihre Familie. Hörbuch. Berlin 2020.[37]

Ausstellungskataloge

- Herwig Guratzsch (Hrsg.): Käthe Kollwitz : Druckgraphik, Handzeichnungen, Plastik. Wilhelm-Busch-Museum Hannover, Deutsches Museum für Karikatur und Kritische Grafik, 2.9. - 28.10.1990; Museum Ostdeutsche Galerie Regensburg, 15.11.1990 - 20.1.1991. Stuttgart : Hatje, 1990

- Käthe Kollwitz. Meisterwerke der Zeichnung. Käthe Kollwitz Museum Köln. DuMont, Köln 1995, ISBN 3-7701-3461-3.

- Hannelore Fischer, Alexandra von dem Knesebeck (Hrsg.): „Paris bezauberte mich …“ Käthe Kollwitz und die französische Moderne. Monographie zur Sonderausstellung im Käthe Kollwitz Museum Köln. Hirmer, München 2010, ISBN 978-3-7774-3041-6.

- Gudrun Fritsch, Pay Matthis Karstens (Hrsg.): Mahnung und Verlockung. Die Kriegsbildwelten von Käthe Kollwitz und Kata Légrády. Ausstellungskatalog Käthe-Kollwitz-Museum Berlin. Berlin 2014, ISBN 978-3-86502-329-2.

- Käthe-Kollwitz-Museum Berlin (Hrsg.): Käthe Kollwitz und ihre Freunde. Lukas Verlag, Berlin 2017, ISBN 978-3-86732-282-9.

- Hannelore Fischer (Hrsg.): Käthe Kollwitz. Der Werküberblick 1888—1942, deutsch/englisch. Hirmer, München 2022, ISBN 978-3-7774-3078-2.

Vertonungen

- David Philip Hefti: Monumentum – Musik für Streichsextett Inspiriert durch Die trauernden Eltern von Käthe Kollwitz. Edition Kunzelmann, 2014, ISMN 979-0-2062-0238-4.

Film

- Käthe Kollwitz – Bilder eines Lebens. Spielfilm, DDR, Produktionsjahr: 1986, 95 Min., Buch und Regie: Ralf Kirsten, Produktion: DEFA, Premiere: 23. April 1987[38]

- Käthe Kollwitz in Moritzburg. Dokumentarfilm, DDR, Produktionsjahr: 1987, 25 Min., Buch und Regie: Ulrich Teschner, Produktion: DEFA, Premiere: 25. November 1988[39]

- Kollwitz – Ein Leben in Leidenschaft. Dokumentarfilm, Deutschland, 2016, 51:55 Min., Buch: Sonya Winterberg, Regie: Henrike Sandner und Yury Winterberg, Produktion: LOOKSfilm, rbb, arte, Erstsendung: 4. Juli 2017 bei arte, Inhaltsangabe von ARD, Besprechung.

Weblinks

- Literatur von und über Käthe Kollwitz im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Werke von und über Käthe Kollwitz in der Deutschen Digitalen Bibliothek

- Zeitungsartikel über Käthe Kollwitz in der Pressemappe 20. Jahrhundert der ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft

- Suche nach Käthe Kollwitz im Online-Katalog der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz (Achtung: Die Datenbasis hat sich geändert; bitte Ergebnis überprüfen und

SBB=1setzen) - Werke und Biographie – Galerie Ludorff

- Viele Grafiken – rogallery.com

- Käthe Kollwitz auf kunstaspekte.de

- Käthe-Kollwitz-Archiv im Archiv der Akademie der Künste, Berlin

Biografien

- Die Künstlerin – Zeitstrahl auf kollwitz.de

- Lutz Walther, Levke Harders: Käthe Kollwitz. Tabellarischer Lebenslauf im LeMO (DHM und HdG)

- Kollwitz-Biographie auf Shoa.de

- Kurzbiografie der Gedenkstätte Deutscher Widerstand

- Joey Horsley: Käthe Kollwitz. In: FemBio. Frauen-Biographieforschung (mit Literaturangaben und Zitaten).

Museen

Einzelnachweise

- Vereinschronik: 1867–1893 Etablierung. (Memento des Originals vom 7. Januar 2018 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. In: Verein der Berliner Künstlerinnen 1867 e. V., abgerufen am 6. Januar 2018.

- Werner Schumann: Das große Zille-Album, 1957, DNB 455818665.

- Norbert Schulz: (Weber-)Streik: Detailansicht. In: DHM. Abgerufen am 6. Januar 2018.

- Harald Olbrich (Hrsg.): Lexikon der Kunst. Architektur, Bildende Kunst, Angewandte Kunst, Industrieformgestaltung, Kunsttheorie. Band III: Greg–Konv. E. A. Seemann Verlag, Leipzig 2004, ISBN 3-86502-084-4, S. 817.

- Deutsche Verlustlisten (Preußische Verlustliste Nr. 520) vom 3. Mai 1916, S. 12292: Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 207. Kollwitz [nicht Bollirtz], Peter (4. Komp.) - Berlin - gefallen. (bereits in VL Nr. 93 vom 4. Dezember 1914, S. 3306, als „Krgsfreiw. Peter Bollirtz“ gemeldet)

- Mitglieder seit 1903. Ordentliche Mitglieder des Deutschen Künstlerbundes. In: Deutscher Künstlerbund e. V., abgerufen am 6. Januar 2018.

- stadtbild-berlin.de (Memento des Originals vom 6. Januar 2019 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.

- Datenbank zum Beschlagnahmeinventar der Aktion "Entartete Kunst", Forschungsstelle "Entartete Kunst", FU Berlin

- siehe Abb. S. 114 bis 119, Atelierfotos S. 182, in: Ateliergemeinschaft Klosterstraße – Berlin 1933–1945. Künstler in der Zeit des Nationalsozialismus, Akademie der Künste (Berlin), Edition Hentrich, Berlin 1994, ISBN 3-89468-134-9.

- Christiane Goldenstedt: Letzte Zuflucht Palästina - Margarete Turnowsky-Pinner und Ernst Pinner. In: Helga Grubitzsch (Hrsg.): Wagnis des Lebens. Eine biografische Suche nach den Spuren der NS-Zeit. Kellner Verlag, Bremen 2022, ISBN 978-3-95651-331-2, S. 202.

- Joachim Hoffmann: Berlin-Friedrichsfelde. Ein deutscher Nationalfriedhof. Kulturhistorischer Reiseführer.

- Adolf Heilborn: Käthe Kollwitz. In: Die Kunstbücher des Volkes. 9.-10. Tsd. Auflage. Rembrandt-Verlag, Berlin 1940, S. 77.

- Das Bild Not daraus im Großformat bei Norbert Berghof (Red.): Bildmappe Kunst in der Verfolgung: Entartete Kunst – Ausstellung 1937 in München. 18 Beispiele, ferner Beiheft: Lebensdaten und Selbstzeugnisse, beides Neckar, Villingen 1998.

- www.kollwitz.de, Rundgang Raum 1 Abgerufen am 26. August 2018.

- Vgl. Hannelore Fischer für das Käthe Kollwitz Museum Köln (Hrsg.): Aufstand! Renaissance, Reformation und Revolte im Werk von Käthe Kollwitz. Monographie über den Zyklus „Bauernkrieg“. Von Annette Seeler. Wienand, Köln 2017, ISBN 978-3-86832-382-5.

- Bernd Ulrich: Gedenkstätte: Bronzeskulptur für die Kriegsopfer. In: Deutschlandfunk, 14. November 2013.

- Stale Session. Abgerufen am 26. Juli 2022.

- https://skd-online-collection.skd.museum/Details/Index/1086172

- Plakat Nieder mit den Abtreibungs-Paragraphen! und Erläuterung Der Abtreibungsparagraph 218. Im LeMO

- Schreiben des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge vom 31. März 2014 an seine Mitglieder.

- Käthe Kollwitz – Die Plastik. Werkverzeichnis. In: Käthe Kollwitz Museum Köln, abgerufen am 6. Januar 2018.

- Nikolaus Bernau: Umzug. Käthe-Kollwitz-Museum zieht ins Schloss Charlottenburg. In: berliner-zeitung.de. 27. Februar 2020, abgerufen am 26. Juni 2022.

- Käthe Kollwitz Museum Sint Maartensplein 15, Box: B. 8680 Koekelare: Käthe Kollwitz Museum. Abgerufen am 12. Juli 2019.

- Hendrik Lasch: Ein Sterbehaus, das zu wenig zum Leben hat. Das Käthe-Kollwitz-Museum im sächsischen Moritzburg bangt angesichts andauernden Geldmangels um seine Existenz. In: nd Der Tag vom 16. Dezember 2020, S. 3

- SKD | Online Collection. Abgerufen am 26. Juli 2022.

- www.getty.edu; abgerufen am 26. August 2018

- abgerufen am 26. Februar 2020

- Der Orden Pour le Mérite für Wissenschaft und Künste: Die Mitglieder des Ordens Band II (1882–1952), Gebr. Mann-Verlag, Berlin 1978, S. 350.

- Michael Bienert: „Erinnerungen füllten alle Räume.“ Wohnungen und Nachbarn der Familie Kollwitz in der Weißenburger Straße 25. In: Kathleen Krenzlin (Hrsg.): Käthe Kollwitz und Berlin. Eine Spurensuche. Deutscher Kunstverlag, Berlin 2017, ISBN 978-3-422-07424-8, S. 79–95.

- Akademie der Künste, Berlin und Käthe Kollwitz Museum Köln (Hrsg.): Kollwitz neu denken. Käthe-Kollwitz-Preisträger der Akademie der Künste, Berlin, Berlin 2017. ISBN 978-3-88331-225-5.

- Die ICE-4-Namen stehen fest. Jury wählte die Top-25-Namen für die anstehenden Zugtaufen aus. (Memento vom 28. Oktober 2017 im Internet Archive). In: DB Inside Bahn, 27. Oktober 2017.

- Käthe Kollwitz und Max Planck kommen in die Walhalla. Süddeutsche Zeitung, 19. Dezember 2017, abgerufen am 21. August 2020..

- SZ vom 29. Mai 2019. Süddeutsche Zeitung, 29. Mai 2019, abgerufen am 14. August 2020..

- Wochenblatt vom 1. Juni 2019; abgerufen am 2. Juni 2019.

- Rezension von Peter Sager: Das Leiden der Menschen, in: Die Zeit, 20. Oktober 1989, Rezensionsteil. Wiederabdruck in: Die Zeit. Welt- und Kulturgeschichte. Band 13, ISBN 3-411-17603-2, S. 547–556.

- Bei den Briefen an Hans handelt es sich um ihre größte geschlossene Briefüberlieferung.

- Eigenpublikation

- Käthe Kollwitz - Bilder eines Lebens (in der Filmdatenbank der DEFA-Stiftung). DEFA-Stiftung, abgerufen am 26. Januar 2021.

- Käthe Kollwitz in Moritzburg (in der Filmdatenbank der DEFA-Stiftung). DEFA-Stiftung, abgerufen am 26. Januar 2021.

| Personendaten | |

|---|---|

| NAME | Kollwitz, Käthe |

| ALTERNATIVNAMEN | Schmidt, Käthe (Geburtsname) |

| KURZBESCHREIBUNG | deutsche Künstlerin |

| GEBURTSDATUM | 8. Juli 1867 |

| GEBURTSORT | Königsberg (Preußen) |

| STERBEDATUM | 22. April 1945 |

| STERBEORT | Moritzburg (Sachsen) |

На других языках

- [de] Käthe Kollwitz

[en] Käthe Kollwitz

Käthe Kollwitz (German pronunciation: [kɛːtə kɔlvɪt͡s]; born as Schmidt; 8 July 1867 – 22 April 1945)[3] was a German artist who worked with painting, printmaking (including etching, lithography and woodcuts) and sculpture. Her most famous art cycles, including The Weavers and The Peasant War, depict the effects of poverty, hunger and war on the working class.[4][5] Despite the realism of her early works, her art is now more closely associated with Expressionism.[6] Kollwitz was the first woman not only to be elected to the Prussian Academy of Arts but also to receive honorary professor status.[7][es] Käthe Kollwitz

Käthe Kollwitz (nacida como Käthe Schmidt, Königsberg, 8 de julio de 1867-Moritzburg, 22 de abril de 1945) fue una grabadora, pintora y escultora alemana. La violencia de las guerras de su contexto, así como la pérdida de un hijo durante la Primera Guerra Mundial, marcó significativamente la producción de sus obras, y eso la ha convertido en una de las figuras más populares del arte alemán de entresiglos en la actualidad.[fr] Käthe Kollwitz

Käthe Schmidt épouse Kollwitz [kɛː.tə kɔl.vɪt͡s][1], née le 8 juillet 1867 à Königsberg (Royaume de Prusse) et morte le 22 avril 1945 à Moritzburg (Saxe), est une sculptrice, graveuse et dessinatrice allemande, dont l’œuvre figure parmi les plus représentatives du XXe siècle[2].[it] Käthe Kollwitz

Käthe Schmidt Kollwitz (Königsberg, 8 luglio 1867 – Moritzburg, 22 aprile 1945) è stata una scultrice e pittrice tedesca. Oltre che nella scultura e nella pittura, fu impegnata nelle arti della xilografia, litografia e stampa.[ru] Кольвиц, Кете

Ке́те Ко́львиц (нем. Käthe Kollwitz, урожд. Шмидт нем. Schmidt; 8 июля 1867, Кёнигсберг, Пруссия — 22 апреля 1945, Морицбург, Саксония) — немецкая художница, график и скульптор.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии

![Betende Frau [auch Betendes Mädchen], 1892, Bleistift, Tinte und Tusche auf Papier, Museum für moderne und zeitgenössische Kunst, Straßburg](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/K%C3%A4the_Kollwitz%2C_Betende_Frau_%28Femme_en_pri%C3%A8re%29.jpg/122px-K%C3%A4the_Kollwitz%2C_Betende_Frau_%28Femme_en_pri%C3%A8re%29.jpg)